YouTube: Lafayette Explor-Air Mark V Receiver :VR絞るとハム音聞こえないんです。

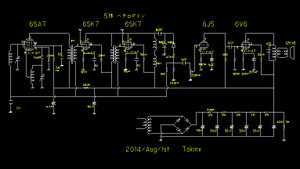

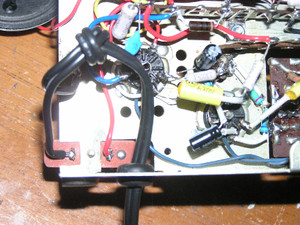

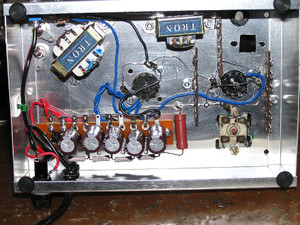

6AV6のゼロバイアス回路です。

普通の修理技術者だとこれがハム音標準です。これより聞こえるのは実装が下手です。

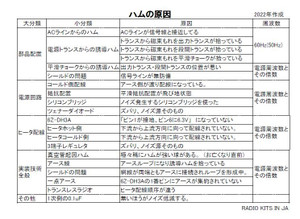

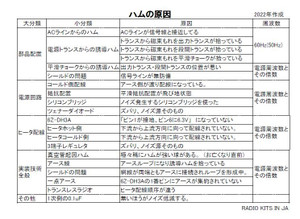

ハム音の原因を列記。

「実装する技術の優劣が判る」のがハム音。

******************************************

Q: 真空管ラジオ、真空管アンプ のハム音について教えてください。

A :ワンポイントアースになっていないのが原因でしょう。

web siteを持つ修理業者でも、「アース実装が怒下手. アース線がループ施工。 6Z-DH3Aの配線だめ」のを販売しているのでご注意ください。

6Z-DH3Aゼロバイアスラジオでは、 VR閉時にはこの程度のハム音になる。

YouTube: 真空管ラジオ: 受信確認 VR閉時のハム音??

上動画のハム音にならないようであれば、原因を確認ください。「主たる原因は実装が下手、修理が下手」

1、

球ラジオを100台超えて製作しVTVMでノイズ観測した結果では、ゼロ電位側(アース側 あるいは 接地側)が、渡配線(わたりはいせん)だとハム音が強い。

電子の移動に対しては、整列した平滑回路がmust。

2,

平滑回路のC容量の大小はかなり無関係。

平滑回路の段数が支配する分野である。 「47uf+47uf」の2段(計94uF) よりも「4.7uf+22uf+4.7uf」の3段(計31.4uF) が、ハム音は弱い。 Cの合計値の大小とは関係が薄い。

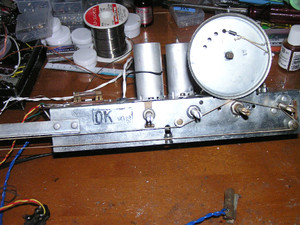

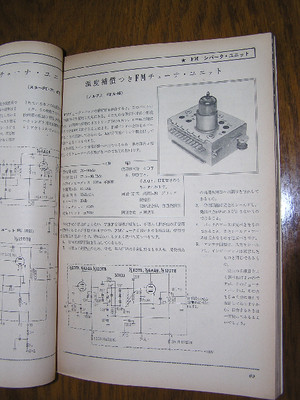

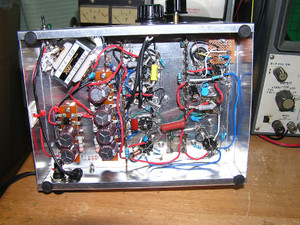

そこで ハム音対策に、2017年から上のように平滑回路基板を興した。RK-137で検索。

******************************************************

2000年頃から公開されている情報だが、ラジオ工作派(ラジオ整備派)でも知らぬお方があまりにも多い。基礎知識不足のままだと「部品交換作業者」に為ってしまうだろう。オツムを使わない部品交換作業者には子供でも為れますね。

ST管の6Z-DH3Aの「ヒーター・ピンはどちらの方をアースすべきか?」が先達によって書籍化されていますので、ご一読をお薦めします。

「球から出るハムの対策」⇒ここ

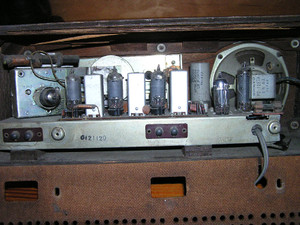

市販品ですら間違っているのが、そのままに今も多数流通している。往時の技術水準は高くない。 真空管ラジオを手に入れたら、まずヒーターピンの確認してみることを推奨する。

真空ラジオではアンテナに誘起した0.1mV前後の信号を1W程度には増幅する。 真空管アンプでは100mV前後の入力信号を30W程度には増幅する。 つまりラジオの方がアンプより増幅度が1ケタ大きいので、アンプより技術ハードルが高い面がある。 audio ampで1kwなんてのはレアだが、無線では5kw,10kwはざらざらある。 オイラからみると真空管アンプはゲインがかなり小さくて技術ハードルは高くなさそうにみえる。

*************************************************************

yahoo等では「ハム音のしっかりと聴こえるラジオが取引されている」上に、「ラジオ修理者らもハム音に無頓着ぽいお方が非常に多い」。次の動画はWebで拾った。

YouTube: 代用マジックフィンガ

まあしっかりとブーン音が聴こえくる。これは電源トランス式だが、かなり聴こえてくる。トランスレス?と想ってしまったほどだ。ラジオノイズだと想って聴いていたら全域で聴こえてくるので、ラジオノイズではないことが判る。このくらいのハム音ラジオが取引平均点。 配線ルートに注意すれば、これよりハム音が 下がるが、そこまで深く技術追及している修理者はweb上では見かけない。(測定器も持たないお方が圧倒的多数なので、煙も出ずに音が出ればOKのようだ)

オイラもハム音が10dBほど小さくなるように追い込んだ修理ラジオを出していたが、「ハム音の聴こえないメーカー製ラジオ」の市場ニーズが無いので辞めた。SNで10dBほど改善したメーカー製ラジオだが、市場では要求がないことも判明した。

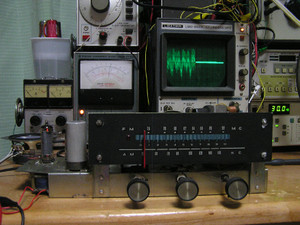

さて、オイラの自作ラジオこの程度までブーン音は小さくなる。 ブーン音聴こえますか? これが残留ノイズ0.7mVの世界。上と同じく6WC5,6D6,6Z-DH3A,42。SNは10dBほど改善されている。

IF2段式だ。6D6を2本載せているので上記ラジオより20dBほど感度は良い。「感度良くて、ハム音が小さい」。これが技術の差。メタル管ならこの半分のノイズ値。

YouTube: 真空管ラジオのブーン音はどこまで小さくなるか?

このレベルまで静かになると3端子レギュレータIC起因ノイズの有無がわかる。

YouTube: ハム音の比較にどうぞ

ラ ジオの残留ノイズは0.3mVまでは比較的簡単に下がる。ソレノイドアンテナ仕様だと雑多なノイズを多々拾うが、バーアンテナではそうならぬ。結果SNが 良い。 1KW中継局から35Km離れた鉄筋住居でラジオ放送を受信している。SPは「3wayのオーディオ用」を使っているので、60Hzや120Hzは 「安価なラジオ用SP」よりもしっかりと音が出る。

往時の16cmスピーカならばもっと低域は聴こえない。

audio用3way SPで聴いて、このレベルのハム音だ。

電源トランス搭載ラジオで、無受信時にハム音がそこそこ聴こえるのはかなり論外。自作では、「ハム音は、ラジオノイズに隠れて聴こえない」水準でまとめることが出来る。

トランスレスラジオなら、ハム音がそこそこ聴こえるのはまあ普通。 ハム音の大小は測って数値でみること。ハム音が大きい或いは小さい等の表現は感性によるものゆえに、少しも科学的ではない。科学的な電気品を評価するには、測定値での優劣評価が普通。

ラジオ修理しているのが素人多数だから、カスを掴むことも多々あるだろう。残留ノイズ値に言及しないのが素人。(言及出来ないからダンマリ状態)。修理者モドキによるラジオが市場を寡占している。

★「中間周波数増幅が2段のロクタル管ラジオ」の残留ノイズが、0.3mV程度。メーカー製ラジオよりSNは20dB良い。

通常、デジタル表示器はノイズ源に充分なるが、この表示器はノイズ源に成らない稀有なタイプ。

**************************************

ハム音を減らすための基礎情報を中心に記してあります。

性急に答えだけを探す方には不向きです。ラジオ工作は、経験を積んで会得する世界ですので、悪しからず。「教えて君」向けには記述していません。

経験上、ラジオのSNはバーアンテナ >> ソレノイドコイルなので、電波雑音少なく聴きたいかたはバーアンテナ化してください。

ブーン音の大小の目安にどうぞ!

YouTube: 12Z-E8 マジックアイ RE-860

トランスレスラジオのブーン音は上の動画程度。これより大きかったら「技術のあるプロにお任せ」を推奨します。

********************************

真空管ラジオのハム音を減らす方法としては幾つかの方法がありますが、

★ハム音は、ラジオメーカの実装技術に依存する処が大きいですね。

(局所集中アースになっていない実装が目につく⇒それゆえ、手直しした方が良いですね)

整備品と称して高ハム音になるようにヒーター配線してあるラジオもyahoo出品されていますので看る側の知識と技能が必要な時代です。出品者に残留ノイズ値を問いて確認すれば早い。(オイラはお尋ねしたことがある。回答が得らねぬまま、ブラックリスト入りしてしまった。)

★加えて、12AV6(6AV6)を使うとVRを絞っても球内部の結合により音が絞りきれないので、その対策に7ピンに100PF~200PF程度を吊るしてある。これがLPFを形成して高域が弱まり低域が強調されてブーン音が耳につく回路になっている。この100PFをつけたり外したりしてラジオを聴くと,結構高域の違いが分る。(機種によっては1000PFがついていた)

また、AVC定数と音声負荷が同じ経路なので、時定数のCRが信号ラインに吊り下がる。

もっとフラットな音域特性に改善した方が好ましいとオイラは想う。(そこまでこだわる製作者はweb上では皆無に近い)

フラットな音を望む方は、手を入れた方がよい。(高域が垂れ下った音が好みならばそのままでok. 鳴ればokとするuserが多いのが実態らしい)

ラジオで使う小型OUTトランスは特性がフラットでなく山谷があることが多い。それも含めて200Hz~3kHzで3dB以内にはまとめたいと想う。

音の歪み面からみると、AVCと音声出力が同じ回路だと不利。 音質的には別回路が好ましい。(50年前の先達の記事にも書いてある)

(オイラの6AV6、6SQ7を使った自作ラジオは、AVCと音声出力は別回路)

★トランスレスラジオであれば、+Bのリップルをオシロで実測して対応を考えます。無闇に+Bのコンデンサーを増やすことは薦めません。トランスレスラジオの+Bリップルが200mV程度であれば配線の引き直しで、ハム音がかなり下がります。

「分る方には分る」文面で申し訳ないです。ブーン音を下げるにはオシロとVTVMは必須です。(測定器の示す数値を見ながら追い込む)。低周波増幅初段の真空管のヒーターピンの2本中、接地すべきピンが接地されているかを確認する。メーカー製でも誤っているのを入手した経験をオイラにはある。

電源トランス搭載の真空管ラジオ(メーカー製)で、出力トランスと電源トランスが接近していてブーン音がでてくるラジオも体験した。

メーカーでも、ブーン音対策完璧と言う訳ではない。

★真空管ラジオの+Bラインを印加せずに、 ヒーターラインだけ生きている状態にさせてみたことありますか? その時にスピーカーからブーンがどの程度聴こえますか?

その音量が、現部品レイアウトでの到達可能な最少ブーン音であろう。

なぜなら 球の増幅度はゼロであるから、、、、、純粋なブーン音を聞くことができる。

配線だけ手を加えても、ブーン音はこの状態(ヒーターラインだけ)より小さくは成らない。「電源トランス⇔出力トランスの配置」を換えると増えたり減ったりするので、レイアウトに依存している。

★VRを絞ってのsp端でのVTVM読み。(パワートランス式の所謂、残留ノイズ)

これは、オイラの自作ラジオ(IF2段)だと0.3mVくらいのVTVM値になる。(自作当初は1mVを下回らなかったが、20台超えたあたりから数値が低くなった).

2バンドにしてバリコン周辺の配線長が長くなると0.6mVくらい。稀に2バンドタイプでも0.3mVに納まる。 高一レフレックスだと0.1mV.

IFが1段しかないラジオだと0.3mVより少なくて普通。0.7mV超えるようなら実装が下手だろう。(稀に球がノイジーなこともある)

自作したラジオでは、80年代のステレオ用の3waySPを鳴らしているので球種による音の違いも聞き比べています。

★トランスレスラジオでは12AV6のヒーターピンを確認。接地しているピンNOを確認する。

12AV6の低ハム側ヒーターピンが接地されていればOK.

(差があるのは当然ご存知ですよね,知らぬなら学習されたし)

★平滑回路の段数を3段にする。⇒RADIO.ERX氏に記事あり。tnx to radio.erx.

5~10段平滑も実験したが、電源トランス搭載ラジオでは3段で充分。トランスレスラジオは3~4段。(+Bが下がるので様子を見ながら決める)

TR式リップルフィルターは教科書通りには成らず。⇒メリットは薄い。

★配線ルートを直す。(局所1点接地化)。VR外装の接地はnoisyになる傾向が多い。

★「ブーン音を減少化したメーカー製ラジオ」を時々出品していましたが、ニーズが無いので止めました。(yahoo上では、ハム音の聴こえないメーカー製ラジオを求めていないのが判った)。 減ブーン音化することなくメーカー製ラジオ整備出品します。悪しからず。

ブーン音で手に負えないようでしたら、ご相談ください。代わって治します。

メール

*****************************

スイッチング電源はノイズを周囲に電波で撒き散らすので、当然使えない。(撒き散らしても気に留めないお方はどうぞご自由に)。100vラインにもがんがんと重畳して行くので何十m先で減衰するのかは実測してくださいな。

ハムのブーン音も定量に測ると面白いですね。

①メーカー製トランスレスラジオのSP端では、ハム音が6mV~30mV出てますね。

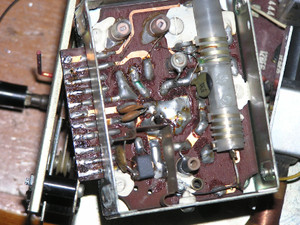

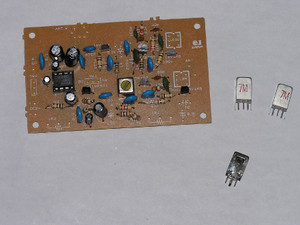

基板タイプの真空管ラジオは概ねハムノイズが高めですね。

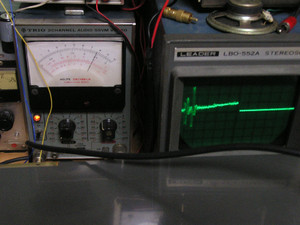

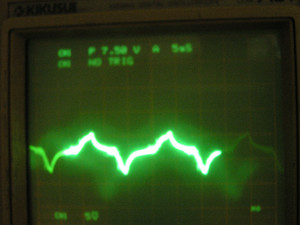

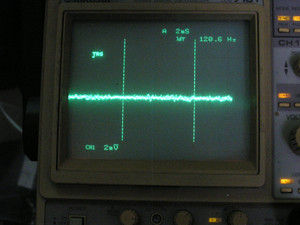

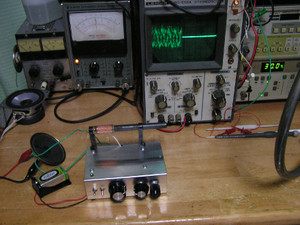

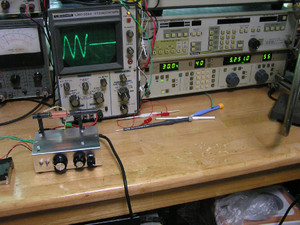

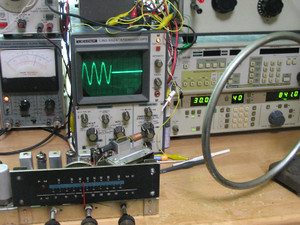

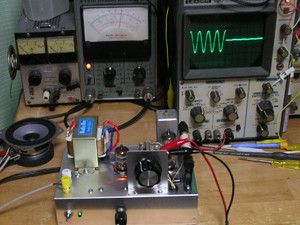

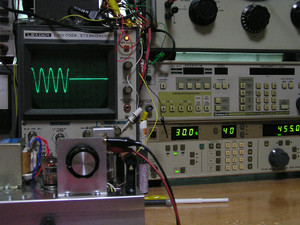

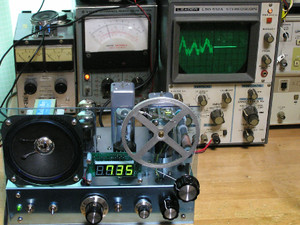

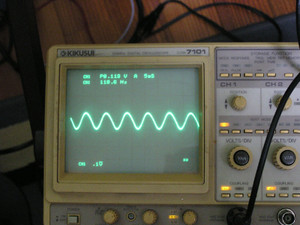

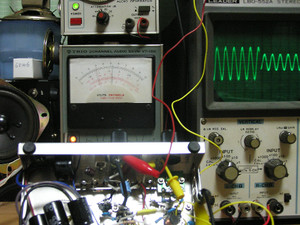

下の写真は、VRを絞ってSP端で計測してます。

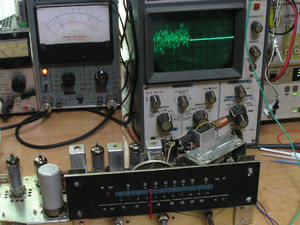

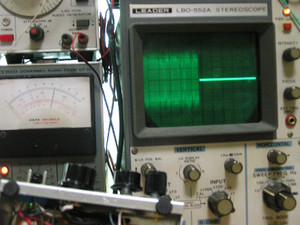

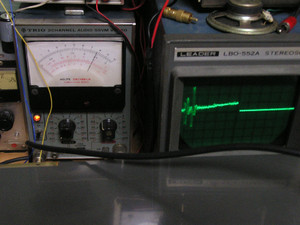

上の写真は、メーカーさんの市販ラジオを測ったもの。

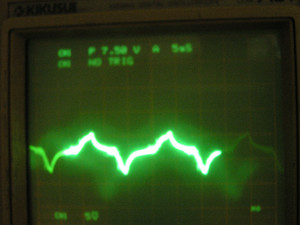

SP端でVRを絞っての、波形。VTVM読みで8mV程度ありますね。

みごとにACの波形。

AC100Vの波形によく似てますね。

ヒーター起因のリップルが僅かですが見ることができます。

メーカー製のトランスレスラジオは、だいたいこんな具合です。

配線ルートがよくない場合には30mVくらいのブーン音がしてますし、そういうラジオも修理済み良品として流通してます。

配線ルートを変えて4mV程度まで下がるラジオも、実際にあります。

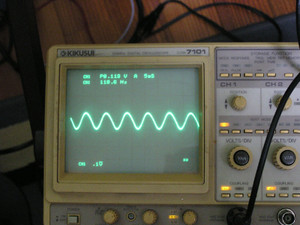

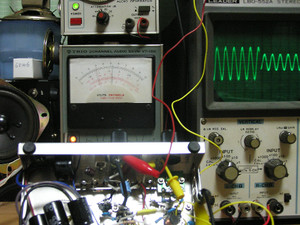

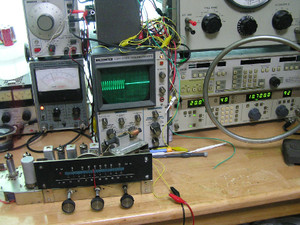

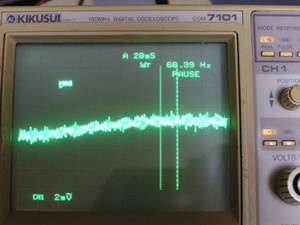

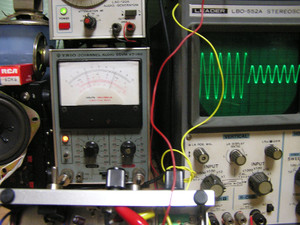

②トランスレスでメーカー製真空管ラジオに手を加えて2.5mV~3mVに下げたラジオ。

下げる意志があれば、ご自分の努力でブーン音レベルは下がります。

対策方法は本site上にはupされています。お調べください。

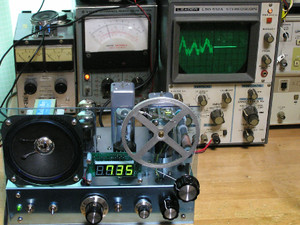

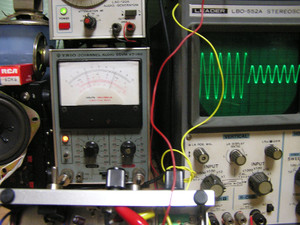

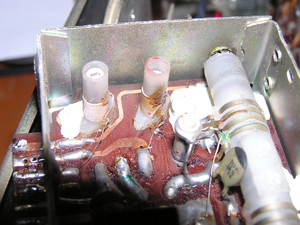

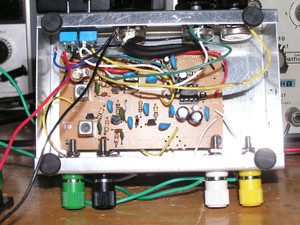

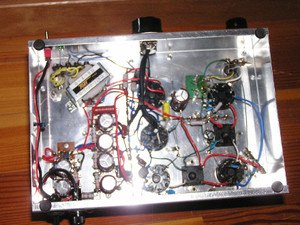

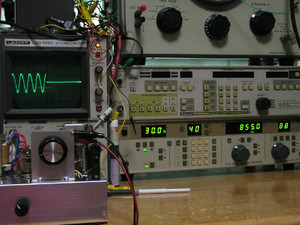

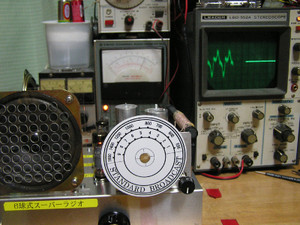

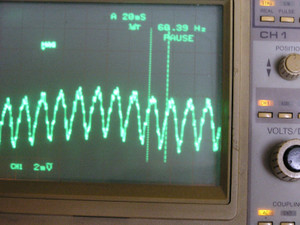

③下の写真はオイラの自作MT管ラジオ。0.7mVくらいです。(電源トランス搭載)

ヒーター起因のバースト波形です。

「メーカー製ラジオ」と「オイラの自作ラジオ」では、

波形が異なるのが判りますね。

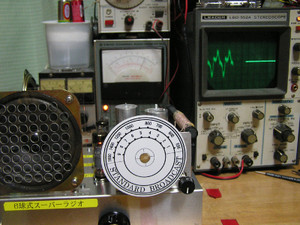

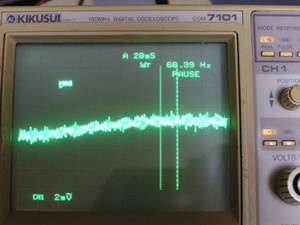

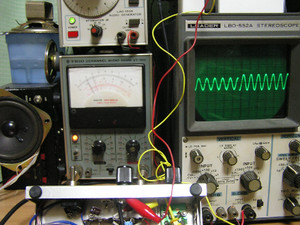

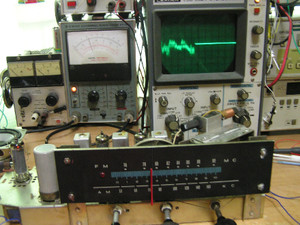

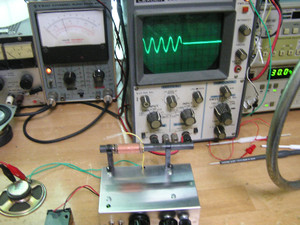

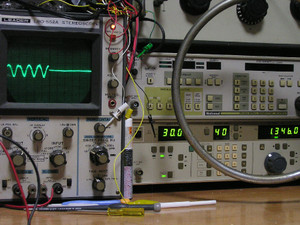

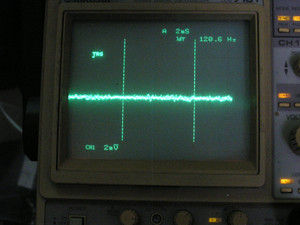

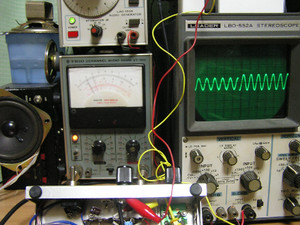

④これもオイラのMT管ラジオ。(電源トランス搭載)

0.35mVくらいです。

電源トランス搭載の自作ラジオを製作し始めた2011年頃は、1.5mVくらいありましたが

最近は1mVを軽く切るように実装できてます。

★真空管のラジオやアンプを造っていると、いろいろな波形に遭遇して面白いものがありますね。

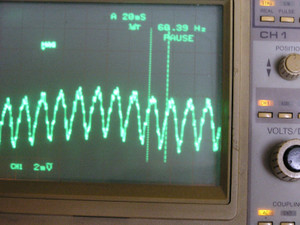

↑非通電時の電源トランスの2次側です。

ACコンセントにプラグを挿すだけで、この程度のリップルがトランスの2次側に出てきますね。

電源SWはONしてありませんよ。AC100Vは、もっと綺麗な波形ですね。

この波形はバーストしてますね。そこそこの電圧になっているのが、オシロから読めます。

長らく真空管に携わっている方は、この事象にみんな気づいているはずですね。

皆さん、どう対策されているのでしょうか、、。気になりますね。

このバースト波形の対策をした自作品は、今のところは、これとこれだけです。

「非通電状態でのバースト波形」の理由は、判りますよね。

★下の写真は、

ヒーター電圧をシリコンブリッジでDC化を狙ったのものです。

6.3Vにたいして、リップルが0.1VもあってDCとは言えませんが、

平滑回路の定数は、標準的なものです。⇒記事

リップル率は、0.1/6.3x100%=1.6%もあります。(実際には、0.1V/5.1Vx100%なので2%です)

AC6.3Vを整流しても、平滑抵抗の値が高く取れないのでヒーター波形はこんな波形になります。

整流回路では、 整流ダイオード相当分の電圧が下がるのは、ご存知ですね。

シリコンブリッジだと0.6x2=1.2vほど低下しますね。

半波整流でも0.6V低下するので、ヒーター電圧6.3Vのトランスに整流ダイオードを入れてしまうと6.3ー0.6=5.7Vになります。6.3V球を5.7V駆動させると動作が弱くなって全体の耳が大幅に悪くなります。 耳を大幅に犠牲にできるならば、採用できます。

6.3V端子にシリコンブリッジを入れて6.3ー1.2=5.1Vにするとで5V球で構成できて具合がよくなりますが、真空管に5BD6や5BE6がないので ヒーター端子6.3Vに整流素子を入れるのはかなり困難です。

それゆえに、「10Vとか12Vとかの電圧を掛けて、6.3Vまで下げて使う」ならヒーターDC化もよさそうですね。

★もう一つ、AFに6AW8を用いて,

オシロでの波形をUPします。⇒過去記事

RCAの6AW8を挿した波形↑

RCAの6AW8を挿した波形↑

シャープの6AW8を挿した波形。↑ 上と時間軸は同じです。

シャープの6AW8を挿した波形。↑ 上と時間軸は同じです。

RCAの6LF8を挿した波形↑

RCAの6LF8を挿した波形↑

突き詰めると、「球に起因する」ってことですね。

OUT側にリップルを出しにくい球を使うことがベストですが、

これは実測するしかありません。

★+Bの低リップルもそれなりに効果あります。

下の写真は自作6球ラジオの+Bラインのオシロ実測です。

シリコンブリッジ整流の120Hzが見えません。

この程度まで低リップルするとSP端でのハム音は静かになります。⇒記事

「どの程度までリップルを下げるか?」は、「どのていどの残留ノイズにしたいのか?」に関係してますが、自作ラジオであれば+Bリップル2~3mV程度には下げておいたほうがよいですね。

★0.1mVの残留ノイズでも

スピーカーに耳を密着させてると聴こえるので、ヒトの耳は凄いですね。

★概ねラジオではSP端で1mVを割れば、受信ノイズに消されるのでOKだと思います。

オーディオだと0.3とか0.2mVあたりまで下げないと苦しいだろうと思います。

★市販のトランスレスラジオのハム音を下げる方法は、この記事中にあります。

★電子の移動方向は「マイナス⇒プラス」なのはご存知だと思います。

経験上、ハム音は、マイナス側の微小電位差に起因していることが推測できます。

「その微小電位差が測定器で測れるか?」は、全くの謎です。

******************************

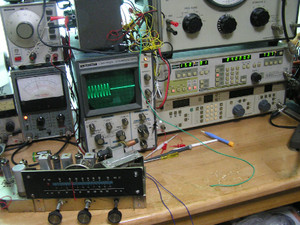

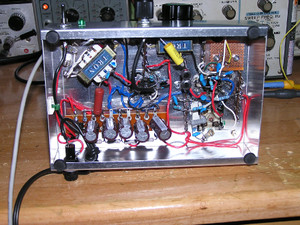

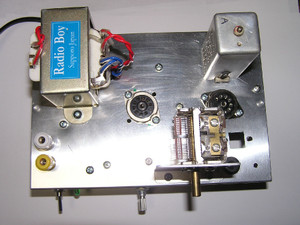

で、真空管のゲイン測定をしてました。

↑6EW6です。この球で、この回路だと25dbでした。

別の球で、別の回路では33db取れてました。

↑6DK6です。この球で、この回路だと28dbでした。

球のIpが少ないと後段にゲインを吸われてしまいますね。

6BA6は、6DK6よりゲイン取れませんね。 バルボルの読み通りです。

***************************************************

半田工作の実装基本だけど上げておく。

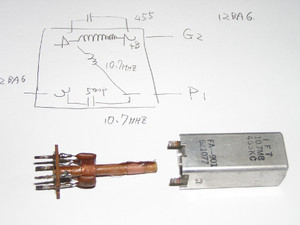

①6Z-DH3A(6AV6)のヒーターピンはどちらを接地するか?

②平滑回路のCOLD側とブーン音。いわゆるハム音。

*******************************

TOP PAGE

最近のコメント