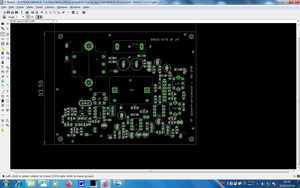

HC-49sの安定度考察。

cq ham radioでは 水晶のカット面と周波数安定度について紹介されていた。1960年代の本に載っている。

*******************************************************************

HC-49sの安定度は等級によってちがう。

製造メーカーでは50ppm製品から20ppm製品(周波数偏差及)を製造している。ppm指定品が入手できればそればベスト。 「温度ドリフト+周波数偏差及」を加味して調整。

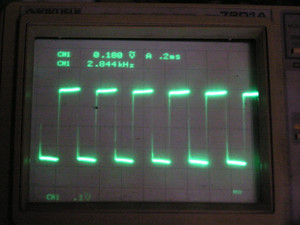

中国から届いて国内に出回っているのは、50MHzで2kHz程度は違う。これは20ppm(偏差)製品。公称周波数と実周波数とのズレが偏差になる。温度ファクターも同時に影響がある。室内温度20度±0.5度で、運用できるのであれば温度ドリフトは無視してもいいとは思う。

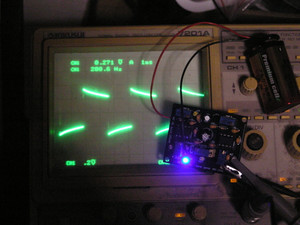

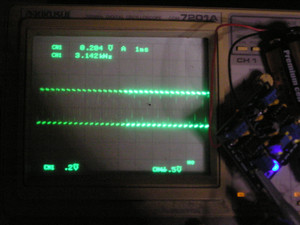

電源投入しなおすと周波数が1kHz程度はズレるので面倒だ。

50MHzでの±20ppmで±1kHz。 これが最上級品HC-49s

50MHzでの±30ppmで±1.5kHz。 3kHz幅ある。

50MHzでの±50ppmで±2.5kHz。 5kHz幅ある。 これ日本製です。

調整肝は、 偏差傾向をみる。「電源投入毎に毎回周波数が違うので何に合わせりゃよいか?」の傾向を掴んでから、トリマーCで合わせる。 3端子レギュレーターは通電ごとに±1%は電圧異なる。 5vレギュレータであれば ±0.05v(幅で0.1v)は違う。それも加味して傾向を掴むこと。

高精度・低消費のシャント型基準電圧ICで±0.5%。

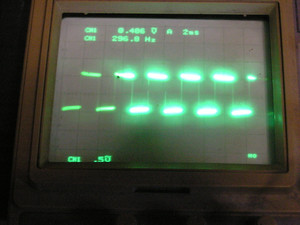

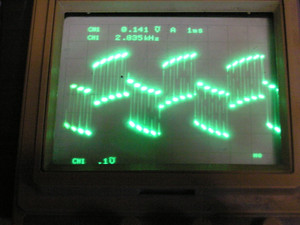

そこそこ調整できたら温度ドリフトの事を考える。 連続通電8時間での経過を表にしてみる。

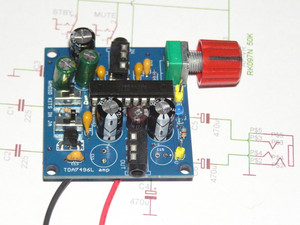

、、、と安定しないことに気つくので、PLL化あるいはTCXOを検討するのが次ステップ。MC145163Pがまだ流通している。

*******************************************************

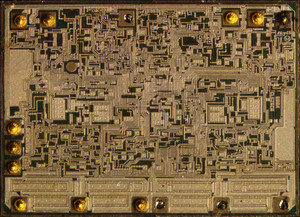

水晶振動子の体積が大きいほうが安定度は各段に高い。 HC-43は偏差5ppm製品もある。

米国ECSには、 APRの概念について説明がある。10年後の偏差は±10ppm 。

セラミックフィルター、水晶信号子分野では世界的p企業のECS.

セイコーエプソン、HOYAに光学事業譲渡

***************************************************************

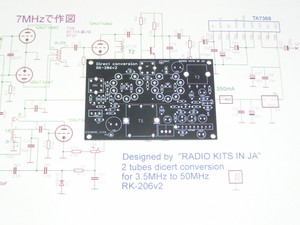

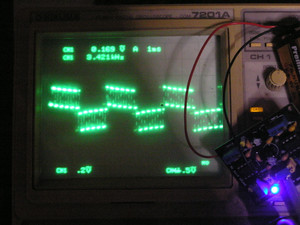

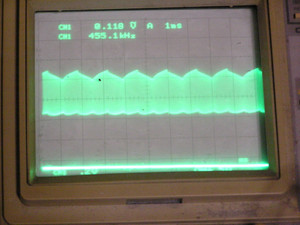

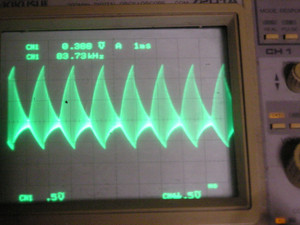

HC-49s送信側の周波数安定度はこのくらい。安定度が不足なので制御(PLL)が流行ったのが1970年代。

PLL技術も1985年 アルインコ製430MHz trxでは,1時間で20kHz周波数が動いていた。trioではそうならないので、アルインコはヘボイのた体験した。

2000円程度のtcxo(0.1ppm)を仕入れてcrystalを入れ替えた方が各段に安定する。これを2005年頃に実行した方が数名。

最近のコメント