**************************

LCR回路でQが重要なことは、よく知られている。オイラのSITEへ来られる方にとっては「常識の範囲」だろう。

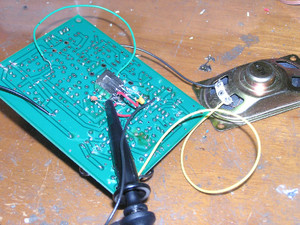

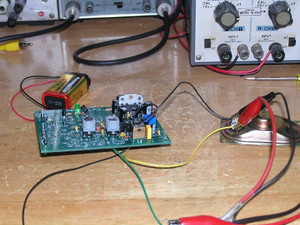

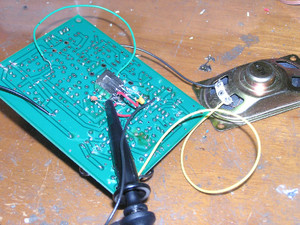

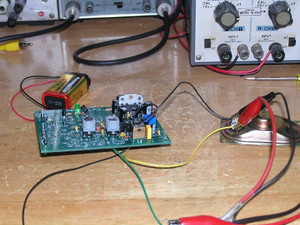

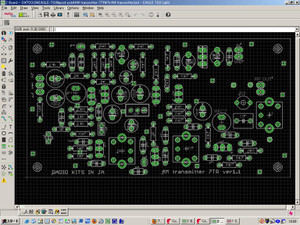

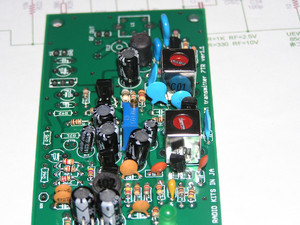

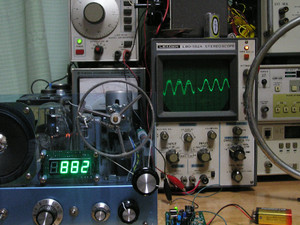

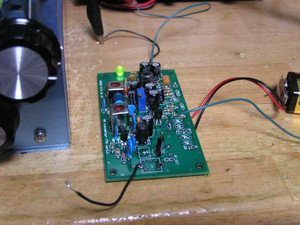

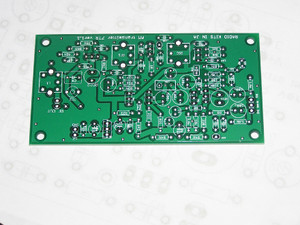

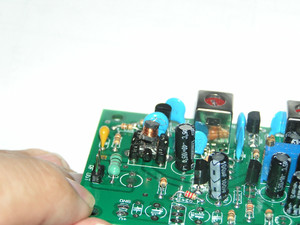

試作中のLA1600基板がセパレートOSCしなかったので 実験を行なっていた。

OSCコイルを基板から剥がして、LA1600に直付けした。

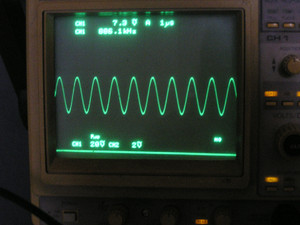

おお、波形がでた。 、、とオイラがパターンを間違えていることが判った。

**************************************************

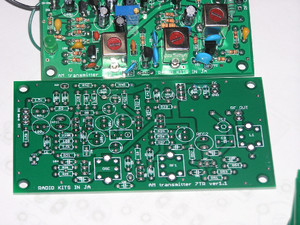

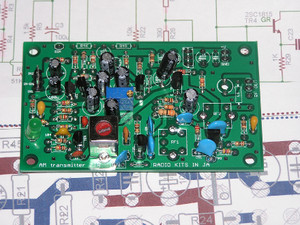

SELF OSCできたので、

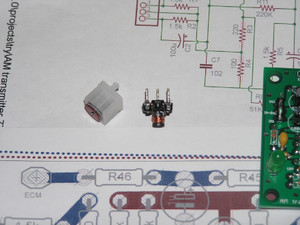

次は、コンデンサーのジャケット素材(外装材)によってQの大小があるのか?

正確に云うと、「Q大小の判定に外観素材から推測できるか?」が出来ない or 出来る?、、、。

コンデンサー製造装置の歴史を垣間みることになるが、現代に近い製造装置はエポキシジャケットが主流のようだ。その分、誘導体はわりと新しい素材が使われている。コンデンサー製造装置は結構長く使われており30年前、あるいは40年前のものも実働している。市場での部品単価が低く最新鋭設備の導入に踏み切れないことが主たる要因である。

ニチコンに、とある設備を設計製作し納入した折には、「脚付タンタル?のある製造工程」を内職に出していた。

製造メーカー名が多くの場合は不明だ。ジャケットで多少とも判断できるだろうか?

秋月さんではメーカー名を公知しているのでとても良心的だ。

コイルのコアには手を触れず、コンデンサーだけつけかえてみた。

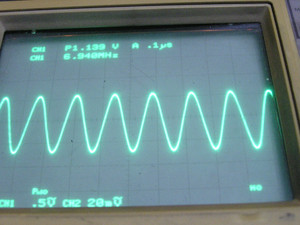

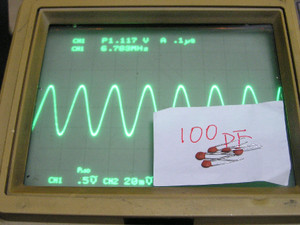

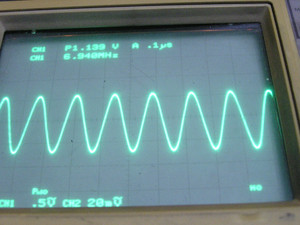

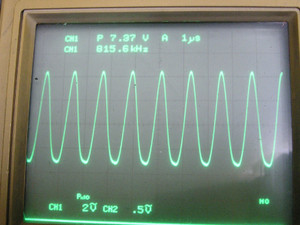

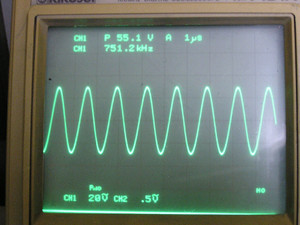

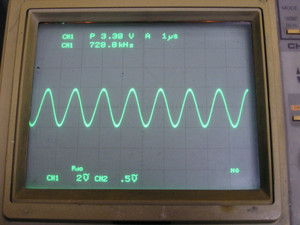

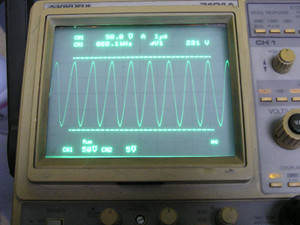

① まずは、このジャケット品。 1.2V程度のOSC強度。

このジャケットはエポキシ系らしい。

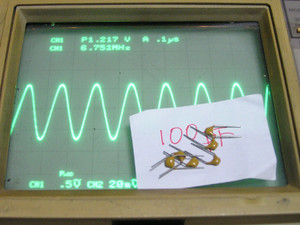

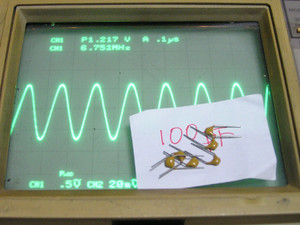

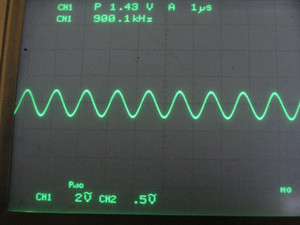

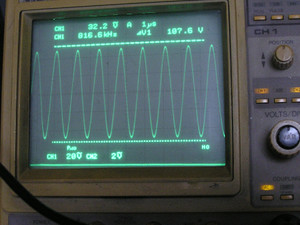

② 秋月で扱っているSupertech (5円/1個).

上よりやや弱い。 周波数がやや上なのでそれに起因するか?

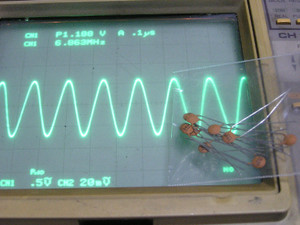

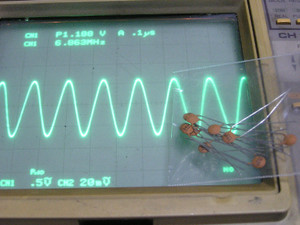

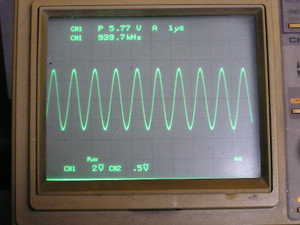

③ 3番目にはこのジャケット品。(1円/1個)

さらにosc強度が弱い。 1.1v程度と ①に比べ1割弱い。

*********************************

◇まとめ

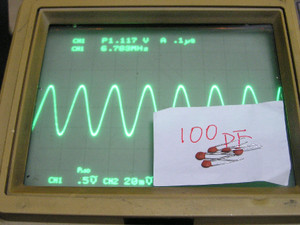

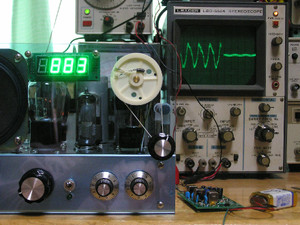

上記のように市販コンデンサでのQの大小が確認できた。こんなことを行なうのは、100kcマーカーの再現性に苦労したからだ。自作推奨siteではこのような事を行なっていないし、真空管ラジオ修理サイトではIFTのコンデンサー交換方法も公開しているが、そのコンデンサーのQについては述べていないのはやはり拙いだろう、、。と今回測定してみた。オシロでもQ大小は判る。 真空管用コンデンサーのQ大小をみた。

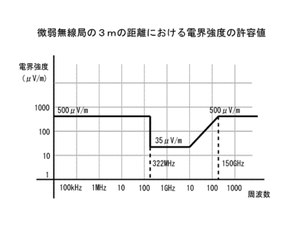

受信同調回路ではQが高いと感度が高いことは大変よく知られている。それゆえに、わざわざ低いQ製品を使うことは避けようとする。エアバリコンを洗浄してQを復活させようと努力するのは、その現れだ。そのように、受信共振回路につかう部品はQを高めることに注力している。バリキャップでさえも高Qを強調して、「同調回路に使える」と公知している状態だ。左様に高Q部品が同調回路では求められている。

しかし、あえて低Q品を多用しコイルコア調整をブロードに換えることも出来る。その辺りは設計思想になってくる。ブロードにすることによりAM帯域内の垂れ下がりを低減し、HI-FI化する手法も真空管ラジオ時代から推奨されてきた。

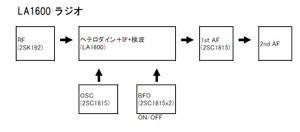

HI-FI化するにあたり検波ラインとAGCラインがセパレートな事は、MUSTになる。LA1600ではその情報は??だ。恐らく共用しコスト低減しているとは想う。このLA1600の同調回路には低Q品を採用する設計理由は無い。

この③色ジャケット品は100kHzマーカー基板で再現性に???がついて苦労したジャケット品だ。Qの低いことが判って、オイラはその挙動に納得している。

自励式では1.2V(於7MHz)近傍なことがわかったので、他励式でのネライ値を設定できる。しかしノンヘテロダイン動作するし、通りぬけ事象を内包するので、お薦めはSELF OSCだろう、、。

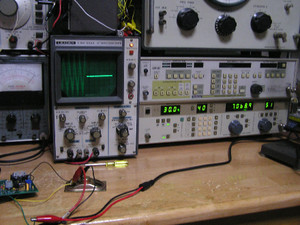

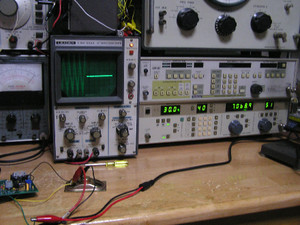

次の実験は、S/S+Nが10dBになるSSG出力を看る。

LA1600では51dBu近傍だ。

このLA1600に20dBプリアンプをつけると、30dBu近傍でs/s+nが10dBになることが容易に想像できる。これはオイラのSR-7製作時実測データと整合する。

LA1600のメーカー資料によれば入力23dBuで 検波outが24mVとあるが、 上記の50dBu入力で検波outは実測0.1mVだった。キットSR-7との整合からみても実際は0.1mV程度だろう。

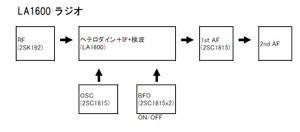

当初は上記のブロック構成案だったが、「LA1600の通り抜け」事象によりセパレートOSC向きではないらしいことも判った。メーカー資料よりは検波出力されない、、。2nd AFが55mv INPUT必要らしい。算数的に1st AFは35dBほしいと想う。

MY TA7320基板ではS/S+N 10dBにするのに55dBu必要だった。LA1600を物差しとするなら、感度差はまあ誤差範囲だろう。

オイラは田舎の機械設計屋だ。人減しのマシーンを設計する。 電気エンジニアではないので、プロの電気エンジニアはオイラより上の水準だ。

最近のコメント