3端子レギュレータ発振中。

*************************

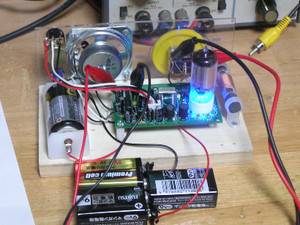

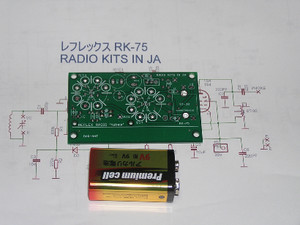

先日の1T4レフレックスラジオの続になる。いままでは「真空管+半導体」回路では27V~36Vを印加して、抵抗分圧で9V等に下げてつかってきた。 ツェナーダイオードはノイズ発生するので避けてきた。

今回は3端子レギュレータで電圧降下させてみたが、どうやっても挙動が奇怪しいので基本確認してみた。

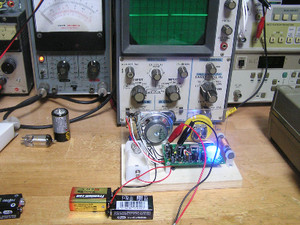

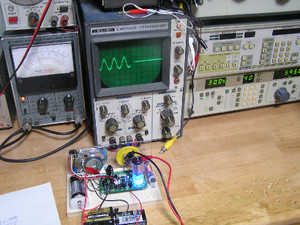

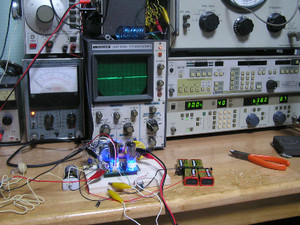

①まずは9Vx2で動作させた。 3端子レギュレータで+Bを9Vに下げている。

SP端での波形。 ごく普通だ。

②

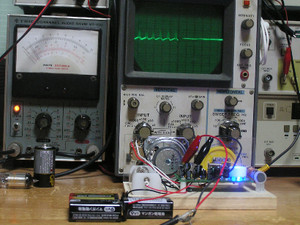

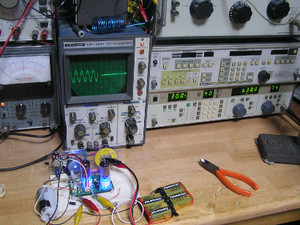

+Bを9Vx3 にしてみた。

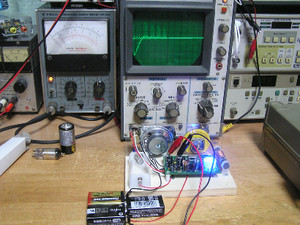

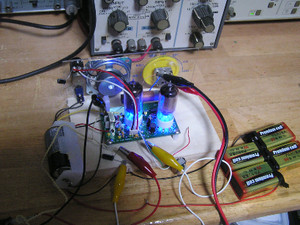

お~と出てきた。 発振中だ。半導体に掛かる電圧は3端子レギュレータで制御されている。

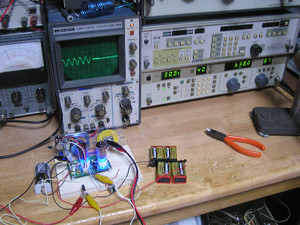

つまり3端子レギュレータが発振中(高速on/off状態)だ。27Vをoffにまで持っていかないと9Vにまとめらえないようだ。1次側電圧と2次側電圧差が大きいと3端子レギュレータはつかえないようだ、

AM変調の1/2のような波形で面白みがあるが、 明確に乗算されている。 およそ25kHzと可聴音との乗算波形なことまでは判った。 3端子レギュレータにやや大きいCを吊るしてあるので、メーカー推奨C容量ならば50kHzとか100kHzになると予測される。

*********************************************

まとめ.

・またまた「3端子レギュレータは使えない」ことを体験中。 「メーカーデータでは27Vin程度では悲鳴を上げない」と想っていたオイラがお馬鹿だ。

・そこで落ち着いて深くデータシートを読むと 「Vin ー Vout」 は 最大で8vまでらしい。 いままではこれに収まる使用だったので発覚しなかった。 安全に設計するならば「ドロップ電圧+マージン+Vout」がVin。

・目的電圧にするには古典的手法の抵抗分圧がベストだね。

最近のコメント