「真空管ラジオでの6Z-DH3A」はゼロバイアスかカソードバイアスか?

用語の歴史について

1,西暦1934年の刊行本 Radio Designer's Handbookでは zero biasとされておる。

2, The first stage of the 1937 "Rickenbacher" M11 uses grid-leak bias とある。エレキギターのアンプだ。

RADIO歴史上は、zero biasと呼ぶのが正しい。 商標登録からみで わざわざとgrid-leak bias名付けた勢力がいたことも判明している。

radio 知識があるなら zero biasと呼ぶこと。エレキギター派はグリッドリークでよいだろう。そのために新語をつくったのだからね。

*************************************************

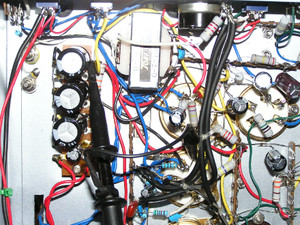

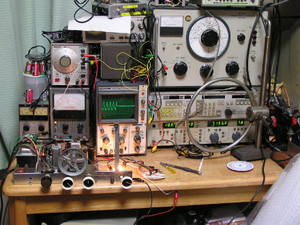

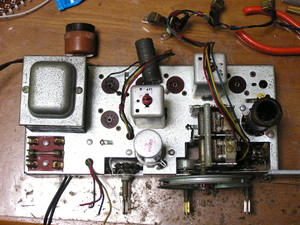

6Z-DH3A,6SQ7,6AQ7,6AV6など複合管(ダイオード+トライオード)は、カソードバイアスにて製作をオイラは継続している。

6SQ7をゼロバイスでつかってラジオ自作した2012年に、出てくる音が拙くて「ゼロバイアスじゃ使えない」と聞き分けできたことが発端だ。それが「複合管を使ったラジオの初号機」であったことも幸いした。

◇COSMOSのおやっさんに云わせると「6Z-DH3Aのバイアスについて往時雑誌で話題になった」そうだ。

それ以来、注目していたがようやく出典の情報がWEB上に公知された。1953年の刊行誌だそうだ。 オイラの生れる前のことではある。 「ゼロバイアスかカソードバイアスか。6ZDH3Aのトラブル」

往時ラジオ少年(12~17才)であれば64年を加算して、76~81才に至る。COSMOSのおやっさんが86才なので,きょう現在80歳を超えてこの文献を知らないならば、「往時はラジオ少年では無く、一般的少年だったであろう」との推論が成立する。

しかるに「自称 ラジオ少年」も紛れ込んで「ラジオ少年」のふりをしているのが理解できた。だから、音の劣るゼロバイアスを好むのだろう、、と。

◇さて、文中にあるように、結論まで明記されている。このpdfによりゼロバイアス主義者は無学だと判った。先人等の論文を読むチカラがないのであれば声を小さくしていただきたい。

オイラの製作ノウハウでは、一貫してカソードバイアス推奨だ。音色が違う。 ゼロバイアスの汚い音を聴いても楽しくあるまい。オイラの製作品はカソードバイアスだ。 AVCと信号ラインが個々に取れる6SQ7や6AQ7,6AV6などは、AVCと信号ラインを個別にし、音が汚くなることを避けている。

「論理的にもゼロバイアスの音の拙い」ことが公開されて、よかった。よかった。

それにしても半田工作派では音の聞分けができない方が多いらしい、また聞分けできない方が主流だろう。audio愛好家でもzero biasのyaha教が流行るので耳は悪い。grid-leak biasとご本人が公開してますね。

◇音の聞分けが出来るならば、6Z-DH3Aや6SQ7はカソードバイアスで製作することをお薦めする。カソードバイアス(6Z-DH3A,6SQ7,6AV6)で製作公開しているサイトはオイラを含めて僅かながらある。しかしさほど有名ではないのが残念だ。

プレート負荷抵抗等についての続きは、「真空管ラジオでの6Z-DH3A」はゼロバイアスかカソードバイアスか? 続で記する。

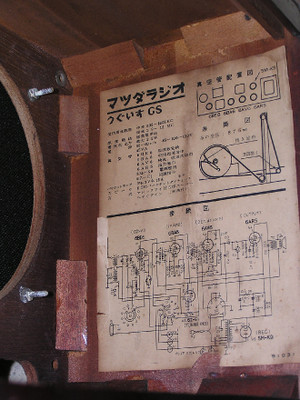

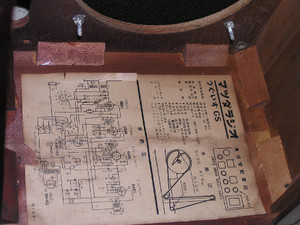

◇参考回路

****************************

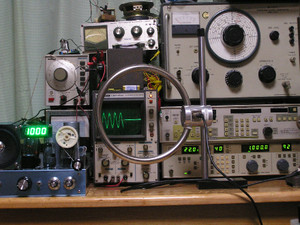

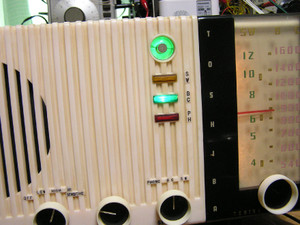

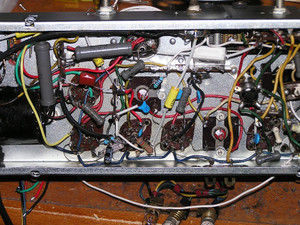

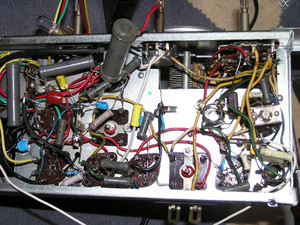

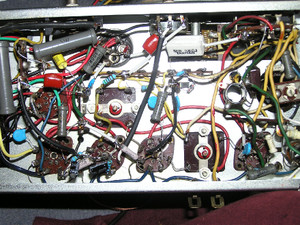

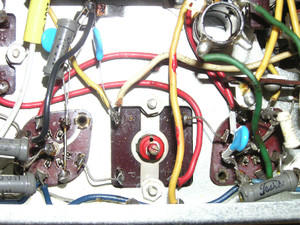

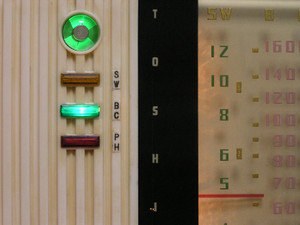

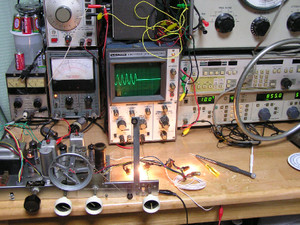

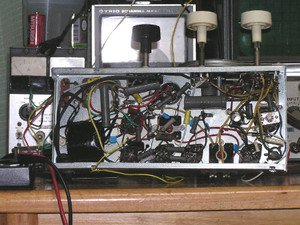

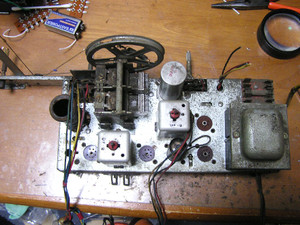

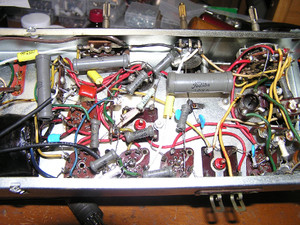

リードのs10に組み上げた3球ワイヤレスマイク。

上記のは2014年12月の作例であり、このサイズでの2号機になる。 初号機は都内に嫁いでいる。

初号機製作後3年6ケ月が経過したが、web上ではこれと同サイズあるいはより小型の3球トランスミッターの作例はまだ無い。「ラジオ製作⇒ワイヤレスマイク製作」はラジオ工作の王道であった。真空管トランスミッターを製作するラジオ工作派は少数かも知れない。

アマチュア無線通信士になるのは、己の勝手だが、免許にはアマチュア無線技士と明記されている。「技士」の2文字の読み書きができるなら、無線技士の道に進むことをお薦めする。

◇真空管式FMワイヤレスマイクの自作。⇒ここ。

最近のコメント