BTLは "Balanced Transformer Less"の略。 LUXのweb siteも参照。

和蘭フリップスが1994年頃にTDA7053で云いはじめたBTLは Bridge-Tied-Load。

データシートには、

The TDA7053 overcomes this problem by using the Bridge-Tied-Load (BTL) principle。

とあるので、 他のメーカーがBTLと云いだすと商標権でお薦めできない。ロームは自社開発技術でないので、LUXと比べ間抜けな書き方している。誤った情報を広げるには関心できないね。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「ミネラルウオーター500CCを工場出荷して量販店」への納入単価は26円あるいは27円(2022年10月)。運賃こみで27円。これを80円くらいで買っている日本人。

27円のものを陳列して激安店で75円、コンビニ系統では130円程度。 差分の50円から100円は販売側の儲け。

電化も納入価格x3で売るのが業界標準。 つまり市場3万円なら、工場では梱包込みで9000円以下でまとめる必要があるが、 今回のラックス製品は 1lot数が少なくて製造元が嫌がったぽい。使用材料・部品から工場出荷額が判るが 1LOT=50,000pcsとして まあ4,000円は掛からない。

******************************************

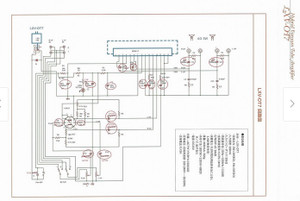

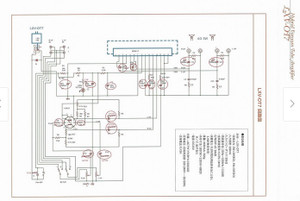

LUXMAN LXV-OT7が人気なので、 中身を確認したくて写真をみてまわったらロームのICだ。

まあ、この時点で腕のあるエンジニアなら跨いで通る。

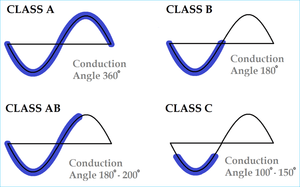

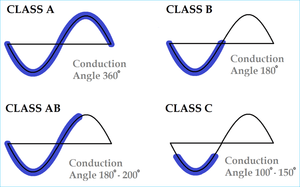

CLASS-ABで動作なのでaudio愛好家が好む音とは異なる音、 つまりラジカセ時代のPA IC仕様。

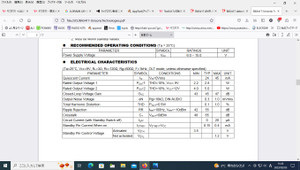

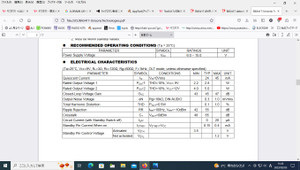

開発元(rohm) と ライセンス生産しているUTC とではdata sheetが随分違う。この違いを理解して使ってますか?

まずは、開発元のROHMで公開しているdata sheet

BA5417.pdfをダウンロード

ライセンス生産中のUTCで公開しているdata sheet

BA5417-UTC.pdfをダウンロード

上記のようにaudioマニア向けではないIC。

・out put noiseはオイラの真空管ラジオよりやや大きいね。 ノイズレベル大小ではオイラの球ラジオが優れているようだね、こりゃ参った。

このノイズとこの音が良いと褒めるにはかなり苦労するね。

・無信号時で電流がめちゃ小さくて CLASS_AB2 なことも公開している。エネルギー変換効率が20%~30%ていどのSEPP回路なので、10V時に1.5A入れて 供給15W 音への変換効率30%で4.5W出力。ABでもよい音で鳴らす(A級にちかい AB1にする)には、無信号時にはMAX OUTの20%~30%を流す。このICであれば300mA程度はアイドルとして必要。現状はCLASS Bに近いCLASS_AB。 (AB2と呼ぶ)

供給エネルギーを音に換える回路: CLASS_B(トランス仕様) でのエネルギー変換効率(理論値)は56%。 SEPPではさらに落ちるので実測20%もあれば上出来。 音のよい半導体アンプでは1%~10%。

・クロストークは平均点だ。

宣伝は、

LXV-OT7はメリハリのある元気のよい音だったのに対し、この「mkII」は落ち着いた、高級感あふれる音が楽しめるとラックスマンの設計者は語っています。前回よりもしっとりと落ち着いた音で、S/N良く、静寂感があり、緻密な感じの音に調整されているので、クラシックリスナーにもお勧め!

「CLASS-AB2でクラシックリスナーが納得する」とは、随分と小馬鹿にしているね。

*******************************************************

https://ameblo.jp/renshaoyaji/entry-12609542322.htmlから 引用

それはともかく元々の「LXV-OT7」を入手した友人は、余りの音の悪さに辟易し、かと言って捨てるのも惜しく

********************************************

まとめ

・音がまずいICをわざわざ選定しているので、音がよい理由はゼロ。

・「LUXMANがこの程度のICでゼニ儲けに走った」としか見えない

・設計屋は 生の音楽を聴かないタイプだろう。 或いは孫請けでまとめさせた???

・開発費は150~200万程度。

・ICでパワーを出すならばパナソニック等のICがSPECが良い。古典ICだがAN7171(秋月 在庫)なんかはお薦め。

・リードフレーム素材(銅)技術革新で変化している。音がよい時代の製品(1970~90)のは実際音がよい。 「レアで高いMN3005(松下)」なんかは1976年の製造だ。 ライセンス製品では音が拙い理由は 銅が違う。薬剤が違う。

結合コンデンサーでの音違いがわかるならば リードフレーム素材起因の音のよしあしも判るはずだぜ。

パナのSEPPタイプICも10種類はあるので、それもOKだろう。ロームよりゃ音は良い。

*****************************************

「push pull回路はCLASS_B」ってのは電気回路で学習する。

CLASS_Aってのはpush動作も pull動作もしない。欧州、米国でもCLASS_Aではpush pullしない。

日本がもの造りで失速した原因としては、知識水準が下がりまくって学習していないことがひとつにある。 知識水準が下がっている例がWEBにあった。そのうちにご本人が訂正することを祈る。

最近のコメント