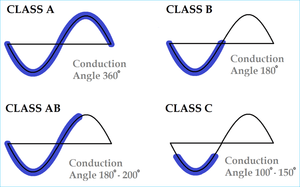

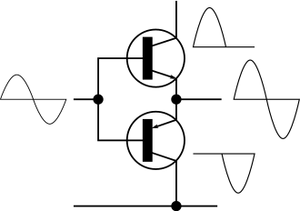

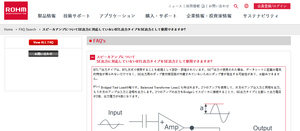

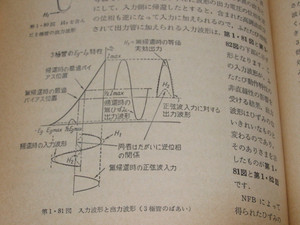

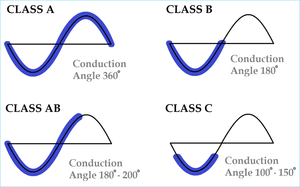

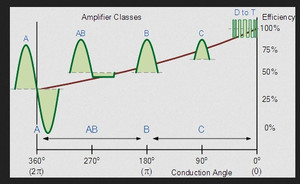

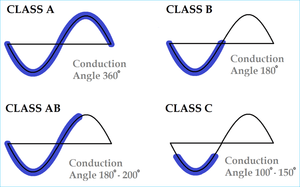

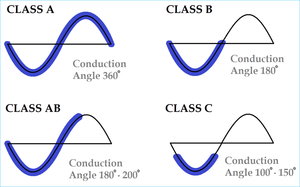

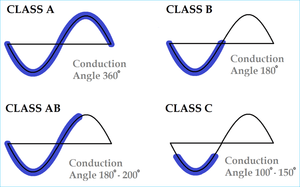

「 conduction angle 360° 」になる動作を class Aと呼ぶ。今日はCLASS ABのアンプ記事。

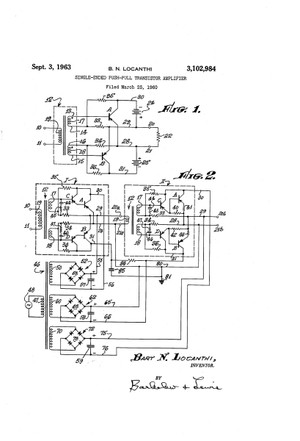

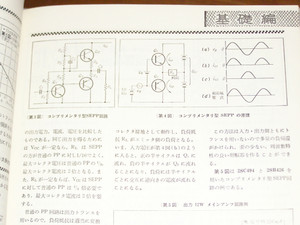

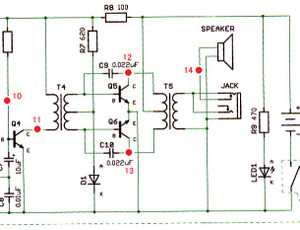

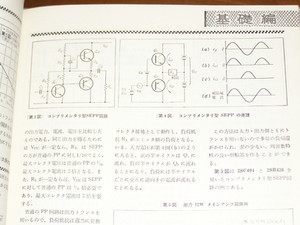

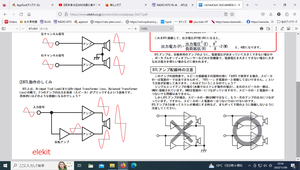

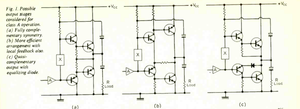

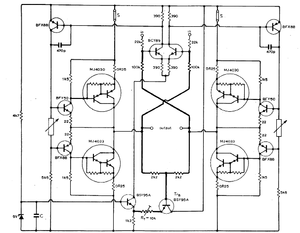

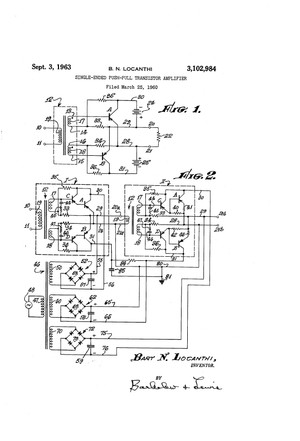

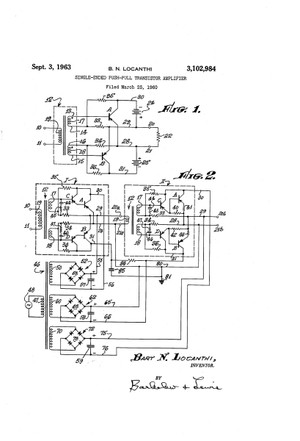

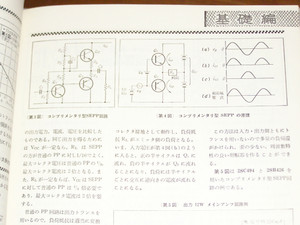

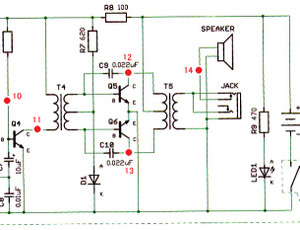

1960年提出の Single-Ended Push-Pull 米国特許。 ここらがトランジスタ式の黎明期回路。

真空管での Single-Ended / Push-Pullの歴史は非常に古く、戦前にBELL研から提出されている。(トランスレスになったのは戦後)

下の特許英語のようにハイフン入るのが権利関係では正規な呼び名。印刷会社が無能でなければ、「Single-Ended Push-Pull 」と印刷されているので、執筆者のオツム水準をも判る。

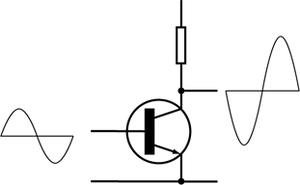

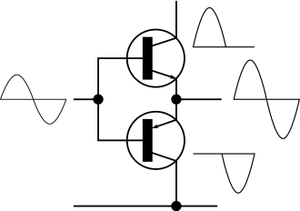

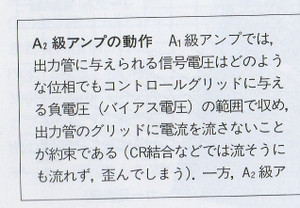

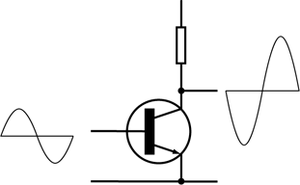

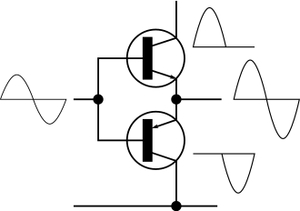

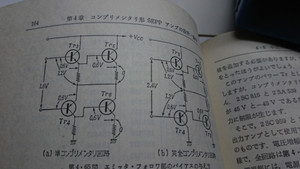

SEPPは、CLASS_Bの回路。 CLASS_Bだと音が拙いのでA側に持っていった結果 CLASS_AB(AB1 或いは AB2)。 本を読んで学習した人物であれば、SEPPはCLASS_ABであることを知っている。無学習なおっさんがSEPP = CLASS_A と誤称している。

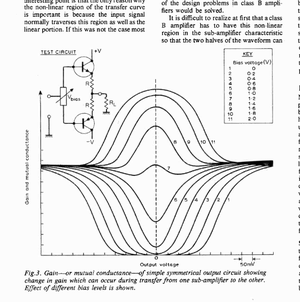

1970年代AMP回路解説をみても、回路考案者ごとに class_Bあるいは class_A ,class_ABと論じているだけなので、業界ルールもない。まあ 「GG AMPをCLASS_Aと呼ぶ オツムの悪い人間もおる世界」なことは事実だ。

仮にCLASS_Aであればプッシュプルにする必要はゼロ。 CLASS_Aは能率悪いとは云われているが、著名siteから公開された数字で計算するとSEPP_OTL AMPでの能率は1%~10%と超低能率。 偶々よくても20%。 製作刊行本もでているがその作例では15%前後。 音が良いとのものは10%に届かない(音を良くするのにA級化したきゃ、能率は下がる)。 webで基板販売、kit販売者も能率数字は公開していないので、 都合悪いことは非公開のジャパンルールが見え隠れする。

AMP 現状を見ると CLASS_A と能率差はない(測定誤差範囲程度)

能率面からみてCLASS_Aとの優位性を確認できるSEPP_OTL AMPはweb上にはない。

CLASS_Bの能率は理論値56%(トランス使用). トランスレス実測では10%台。

CLASS_Aの能率理論値は28%と刊行本にあった。 計算式が正しいかどうかの確認は必要だ。

公開されている自作品SEPP_OTLが能率1%では拙いとオイラは思うが、ご本人は気にとめていないようだ。

************************************************************

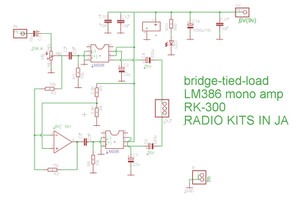

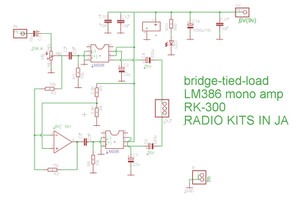

Bridge-Tied-Load をBTLと云いだしは 「フリップス TDA1510、TDA1510 」から始まる

TEXSのLM386を Bridge-Tied-Load化した基板 RK-300.(MONO)

LM386 BTL stereoは RK-305.

************************************************************

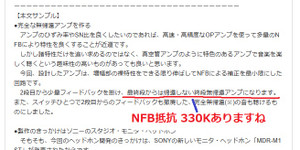

ここから本題です。

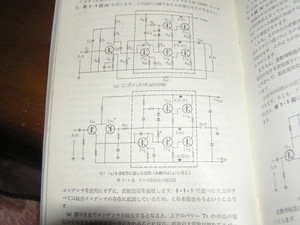

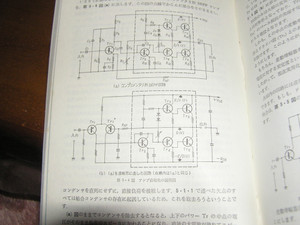

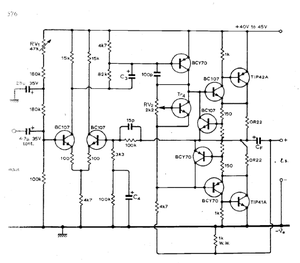

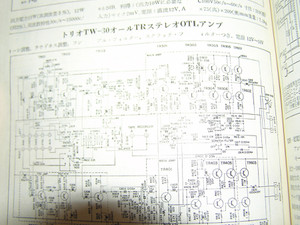

ここに紹介されているのは、1960年初頭の回路ですね。

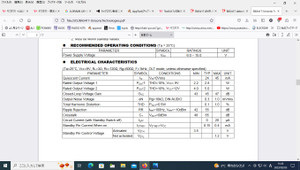

>>消費電流: 無信号時=約190mA、最大出力時=約0.4A(8Ω)at DC12V

>>ここに登場するトランジスタは完全に市場から姿を消しました。どこかの馬鹿野郎が2SA607/2SC960や2SA606/2SC959が音がいいなどと過剰な宣伝したために、今や法外な値がついているようです。ミニワッターPart2ではごく最近まで製造されていたトランジスタを使いましたが、使用したトランジスタのせいで音が見劣りするようなことはありません

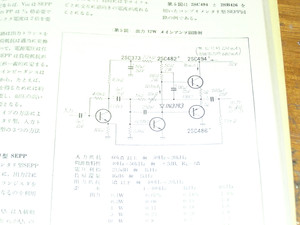

表現でのクレームがきて書きなおす可能性もあるので、魚拓はここ。190mA x 12V =2.28Wの電力が無信号時にながれる。2SC4881と2SA1931で1Wづつは放熱している。 この表面積に1W放熱させたら温度は何度になりますか? これは高校2年の算数です。 全員答えがでますね。(中卒さんでは無理な問題です)。 実測すると電流値変化をみつけるのは困難。VR絞ってても、90%開しても値は共に同じ。 ここにも闇があった。 トランジスタ温度は85度で安定した。

Q1

さて馬鹿野郎って誰のことだ????。

言葉が汚いねえ。 オイラだったら 「お馬鹿」と表現する。

Q2

無信号時電流値 と 実働電流値が異なるので CLASS_AB1 あるいはAB2 . 電流値からすればAB2ぽい。AB2と言い切っているweb siteも見つけた。きちんと学習している人がいることも判った。

エネルギー変換効率は20%もあるようだ。

Q3

cp-1301a(JEITA)で示された計測方法とは違うことは文中から判明する。

Q4

12Vx0.4Aであれば4.8W程度は終段トランジスタ(計2こ)に掛かるね。 無信号でも2.2Wのエネルギーがかかるので放熱板計算(高校物理を学んだ人間)できる奴は呆れていると思う。 常温で2.2W印加(個々に1.1W)だとそのまま昇天できる。 昨今の物理ならトランジスタの表面温度も机上計算できるね。

、、と高校物理学上での謎も多いので先々の自作課題にしたい。

*************************************************

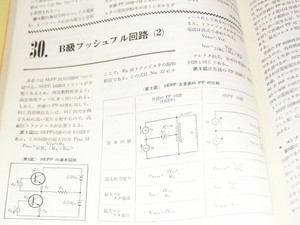

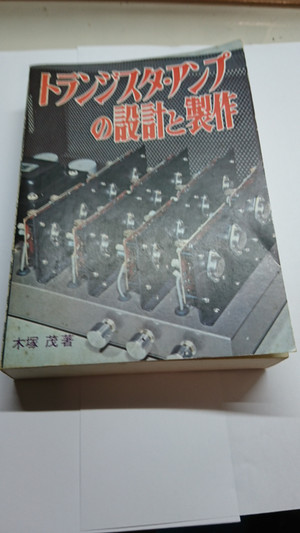

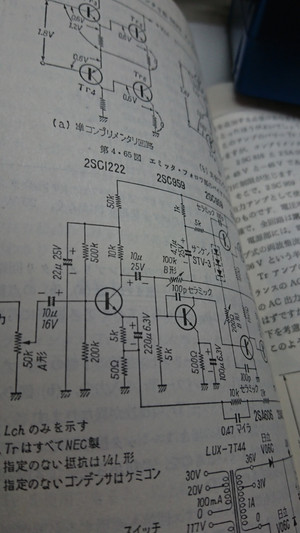

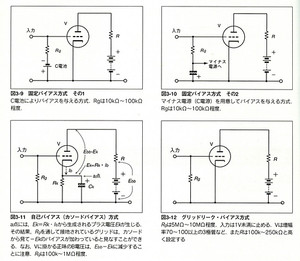

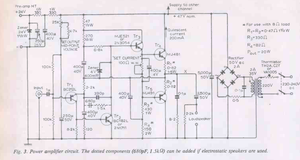

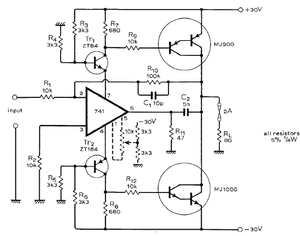

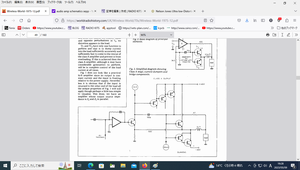

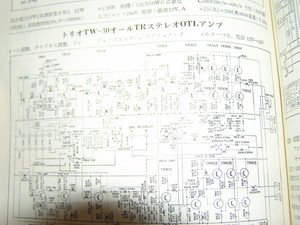

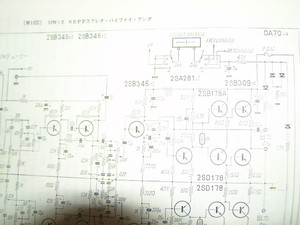

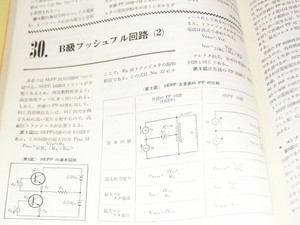

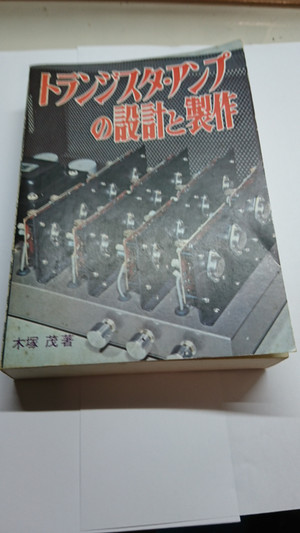

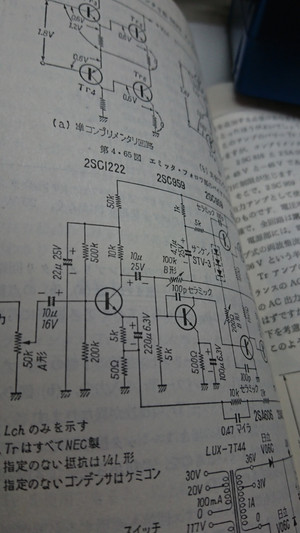

誠文堂新光社の刊行本。

*****************************************************

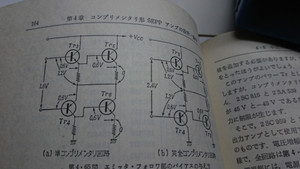

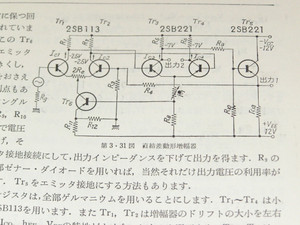

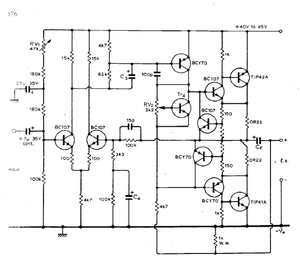

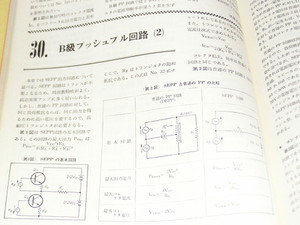

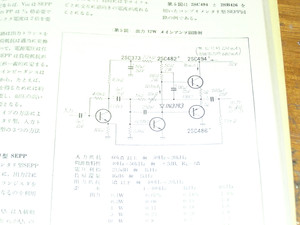

この本が日本製トランジスタのseppについて深く書いている。1973年刊行。

上記、テキストはweb情報よりは豊富だ。 現代の執筆者もこれをテキストにした1970時代。

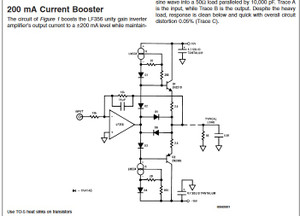

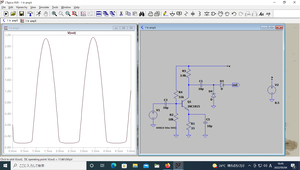

これは1960年公開回路。歪は0.8% ( 10W) とのこと。

として公開済み

************

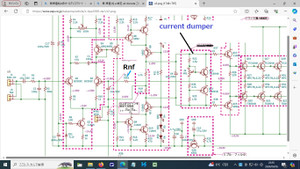

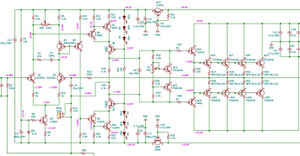

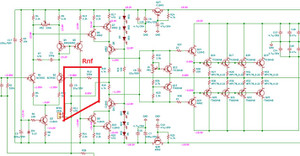

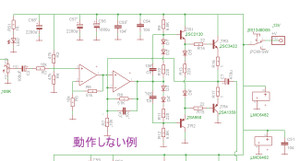

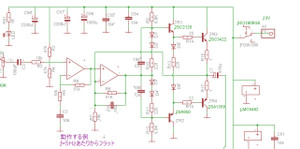

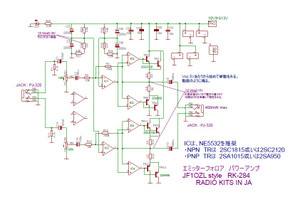

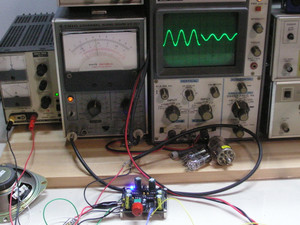

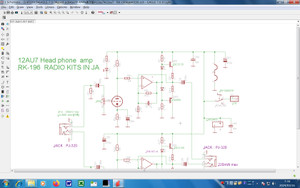

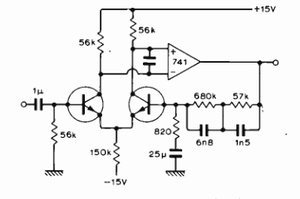

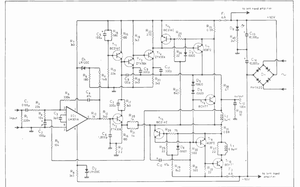

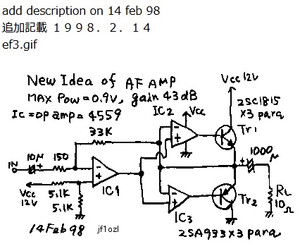

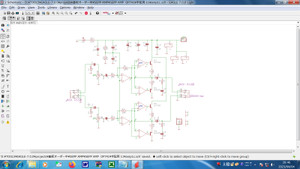

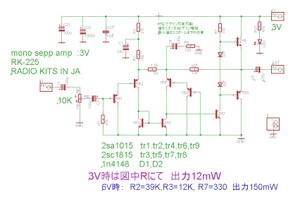

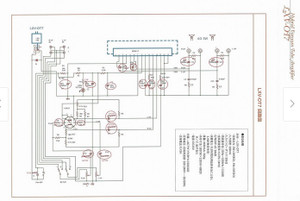

オイラの5石アンプ。音は非常に柔らかい。lm386あるいはta7368より1ランク上の音がする。 供給電圧。 信号大小で電流値が変化するCLASS_ABの動作です。2022年8月 ここに公開。パワーゲインは47dB前後。

5.pdfをダウンロード

***********************************

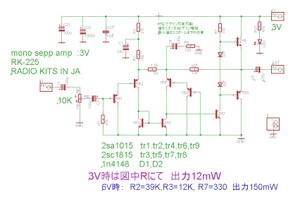

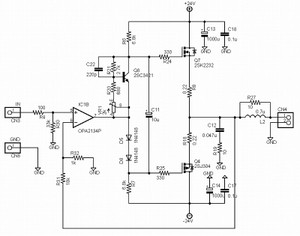

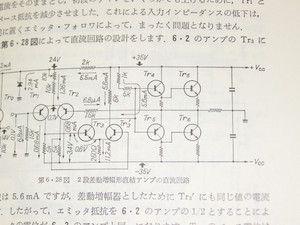

3Vで100mW出力を狙ったSEPP AMP。 人気の差動入力。回路は1969年頃の古典からもってきた。 試作基板はshipping中。

基板が届いたので実装した。 ここ。

差動入力にしてみたが電源電圧の壁があり、3V供給で出力12mW. 6V供給で100mW超え。

3vの3石アンプ(RK-190) ではoutput 40mW程度なので石を増やして上図にしたが、差動回路は3V供給では非常に厳しい。 9石を使うにしては出力がすくなく 1石AMP出力程度になった。「3V差動入力 AMPの作例がない」理由も体験した。

**********************************************************

「歪計測の日本ルール」 と 「歪は何により生じるか? 」を学習中。

この話の続です。

この話の続です。

最近のコメント