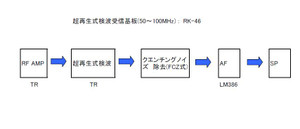

超再生式検波受信基板。感度考察。

**************

超再生式検波 基板の続。

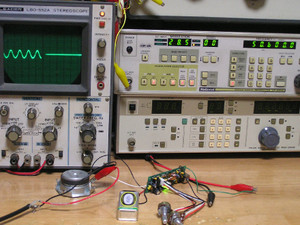

回路をやや見直しした。

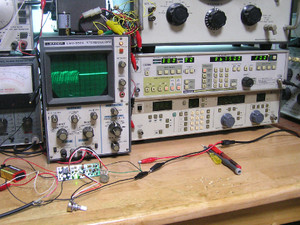

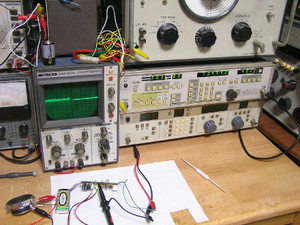

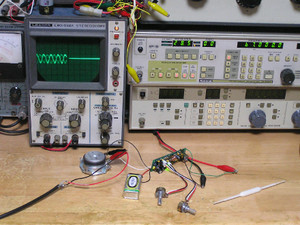

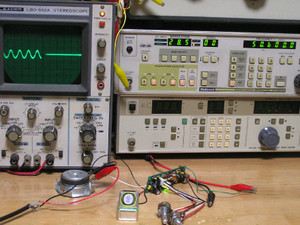

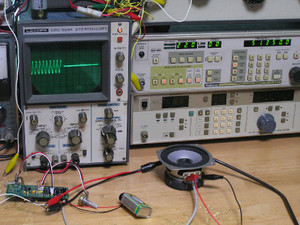

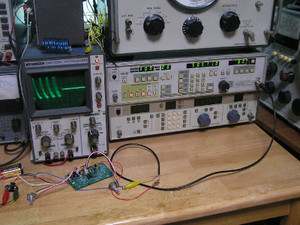

SSGによる感度はこの位だ。 このSSG値(20dBμV AM変調 Z=75)でメリット5で聴こえる。

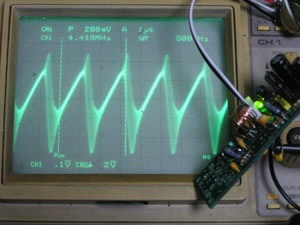

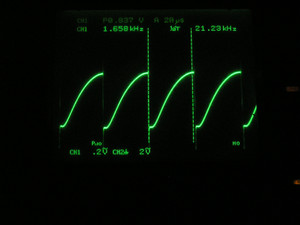

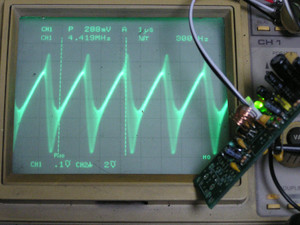

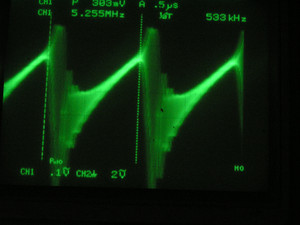

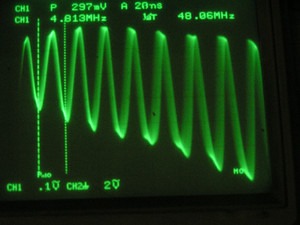

FM変調では感度が劣る。クエンチング波形が減衰することなくオシロ観測できるので、SNを計測するには強烈なLPFが必要になる。(LAB等の業務ならば計測できる道具を持っている)

受信基板のインピーダンスが75だと仮定できれば、SSG値の1/2が基板に印加されていることになる。

その辺りの測定器は持っていないので、「受信基板のZは知らず」になってしまう。

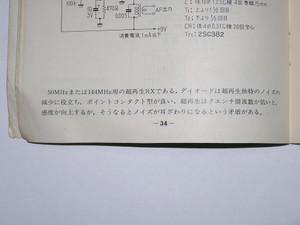

「SSG仕様は開放端での値を示す」のがJIS規格。 20dBμV=10μVであるので、粗い算出ではあるが10μVの1/2になる5μVでも聴こえる。 これは誠文堂新光社刊行物に記載されている内容と整合する。

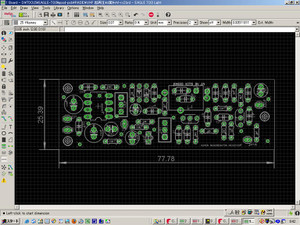

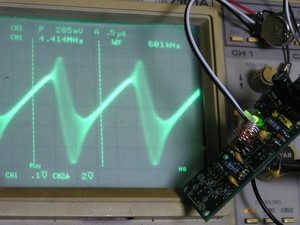

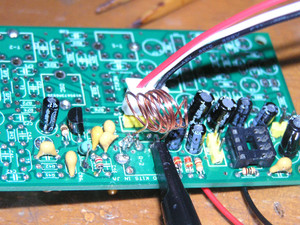

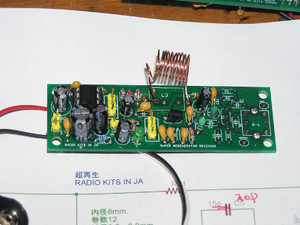

下の5回密着巻き(inside d=6)で上の周波数と整合した。同調C=5PF.

27MHzでのコイルも置けると想う。

感度と音質はトレードオフなので、実験デバイスとして面白い。 超再生検波時に飛ぶ電波は雑誌等で書かれているほどまでは強くない。また、今回はLPFは入れていない。

感度データは取れた。AMとFMでは感度差が明確にある。「コイルのQ VS 超再生時のスムーズ具合」とでは関連がある。この辺りは実験すれば判明するので、往時においては常識範囲だったろうと思う。

********************

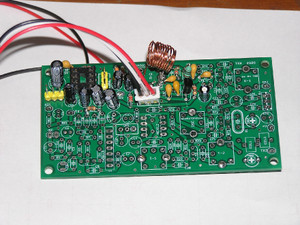

通算284作目。

・超再生部で感度狙うならば、高周波増幅はベース接地。

・HI-FIを狙うならば超再生部は軽作動にして、高周波増幅はエミッター接地(8dBほど)が良い。

米国ではsuper regeney でのAGCモード解析されているようだが、オイラの語学力では無理。

以下の表はオイラの環境での実測値をまとめたもの。 超再生式検波の感度は良好なことが判る。

最近のコメント