「ラジオのノイズ」考

******************************

「ラジオのノイズ」考。

耳で聞いて文字で表現すると「ノイズ」の表記になってしまうが、

①ブーンと聴こえてくるのは、電源100vの50ヘルツ あるいは60ヘルツの交流分が聴こえてくる。全波整流していると、倍数の100或いは120ヘルツで聴こえてくるのは、皆様がご存知の通り。

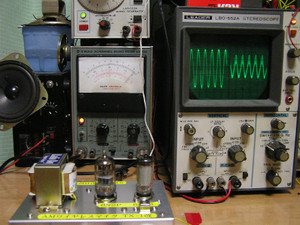

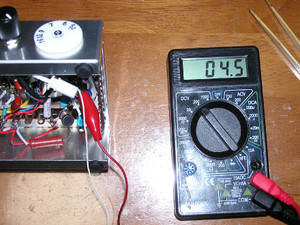

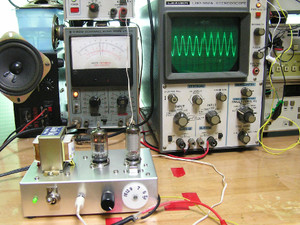

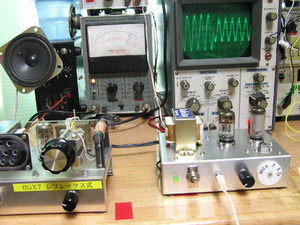

さて、SP端子にオシロとVTVMを接続し、真空管ラジオのVRを絞り、周波数ツマミを触って受信周波数を変化させてみよう。 周波数変化に伴ないオシロ上での波形の大きさが変わることが体験できる。VTVMの値の変化をメモしよう。

VRを絞っているのに、何故信号の変化具合がオシロで判るのか?

ラジオはRF部を持っているので、VRを絞ってもRF部信号がコールドから入ってくることはオシロを眺めていれば誰でも判るほどの基本だ。電子はマイナスからプラスへ流れることは中学物理で教わってきたね。

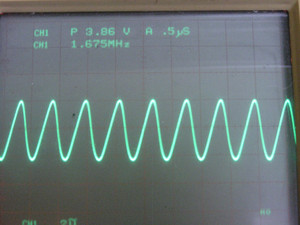

②オシロを眺めていると、「RF部の漏れなのか?」は上記のように判断できる。

真空管によっては、オーバーシュート波形(オシロ上)が出る球もある。この場合はその球を交換する。

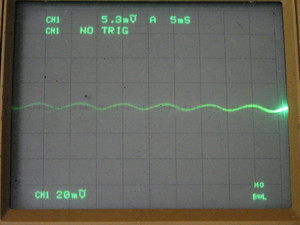

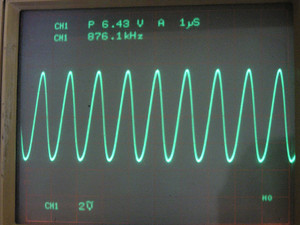

③電源回路の平滑回路の段数が不足かどうかは、+Bのリップルをオシロで見る。20mVくらいのリップルならば平滑回路の段数は足りている。 5mVまで下げれば good.

コンデンサーの容量よりも、段数の効果があることは先達が発表された表を見れば理解できる。

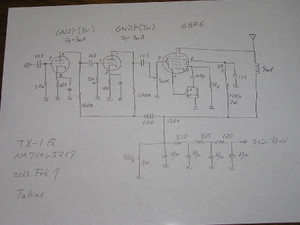

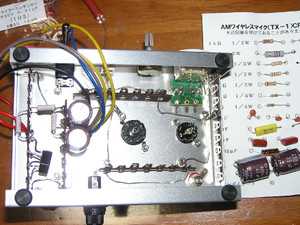

ST管IF2段スーパーでの波形を参考にUPしておこう。

6Z-DH3Aの1番ピンは接地する。理由はここにある。

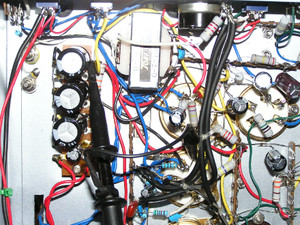

間違っても6Z-DH3Aの6番ピンを接地したり、 平滑回路の接地側引き回しをしくじらないこと。修理済み品(ST管、ミニチュア管)をYAHOOで見かけるが、かなりの割合で配線が間違っている。

メーカー製ラジオ(ST管、ミニチュア管)では、だいたい平滑回路の接地側が下手。その結果ブーン音が強い。真空管ラジオ(ST管、ミニチュア管)を手に入れたら、まずは配線と接地ピン番号を疑うことからのスタートをお薦めする。

「330+330+330Ω」の3段で、だいたいこの程度になる。計990Ω。1目盛りで20mVゆえに、レンジで5~6mV程度だ。1KΩの1段より格段に良い。

+Bの5~6mVは出力トランスのOUT側で「幾つの数字になるか?」は、中学生算数の範囲だ。

その計算が出来たなら、+Bのリップルが200mVの場合は、どうだろう?

④まれに3端子レギュレーターを採用した製作例があるが、それが起因になるノイズ(電波)はすでに ご紹介した通りだ。

オシロを眺めて ノイズ対策されることをお薦めする。

最近のコメント