オイラはFA機械設計屋。 プラント設計屋ではない。 東京電力の検針メーター(スマートメーター)の製造ライン最後端には、オイラ設計の小型マシーンがいまも稼働している。

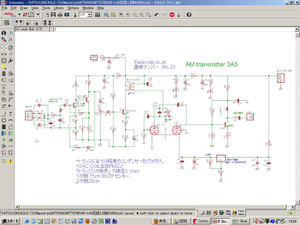

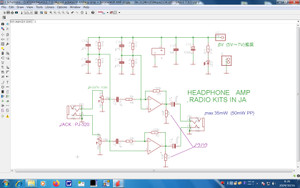

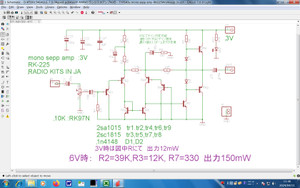

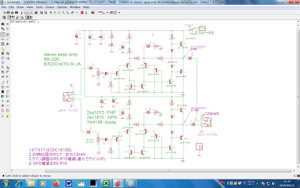

「ラジオ回路図 簡単」

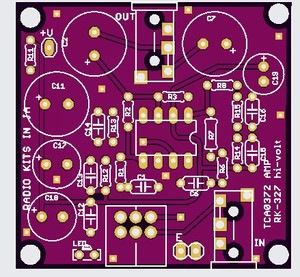

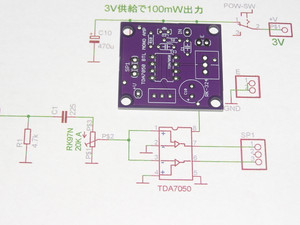

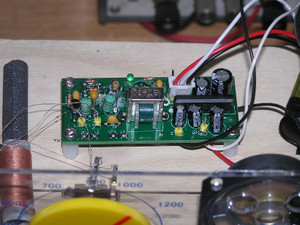

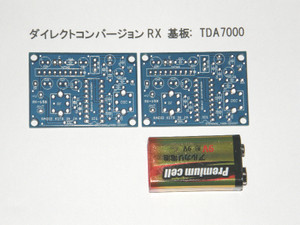

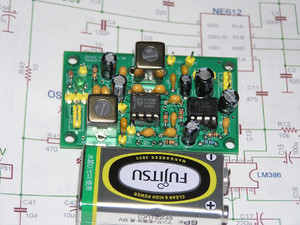

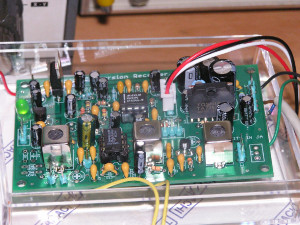

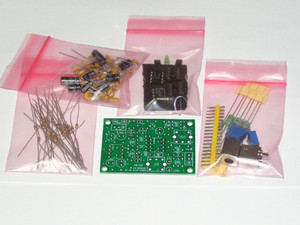

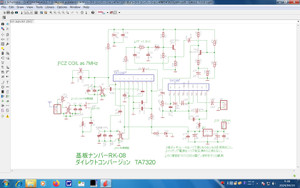

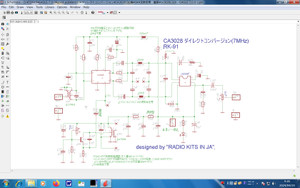

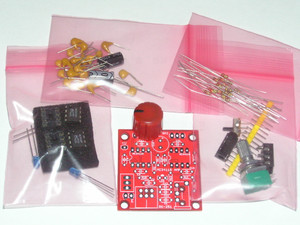

このラジオ基板が「簡単でよく鳴る」ので、ビギナーにはお薦め。

*******************************************************************

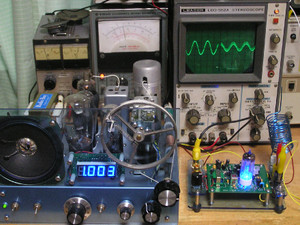

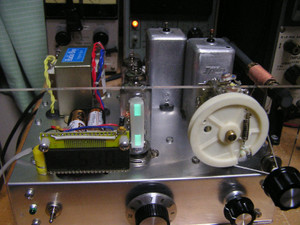

真空管での簡単ラジオはこれ。

YouTube: single tube radio :reflex and genny using 6KE8. :RK-194

「プリント基板でつくる単球真空管ラジオ」で検索。

*******************************************************************

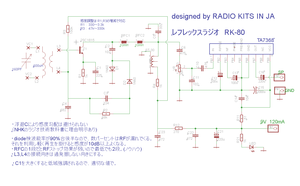

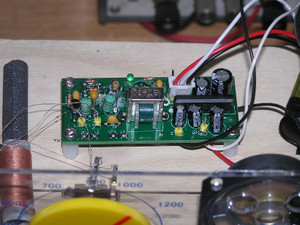

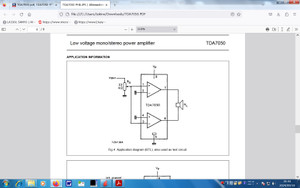

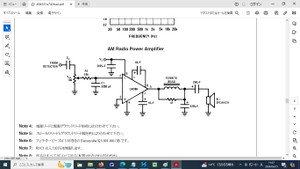

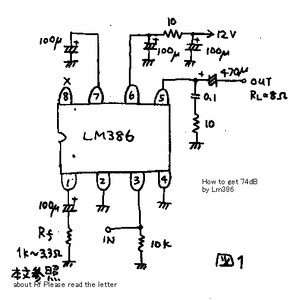

よく鳴るラジオ「2sc1815+ta7368」について

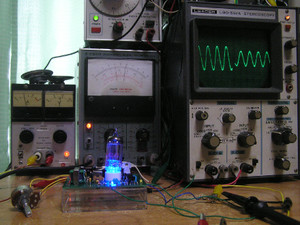

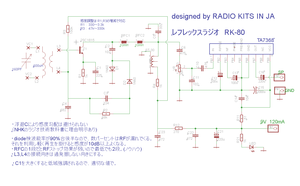

製作編 :1石+IC レフレックスラジオとして公開済み

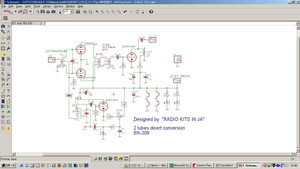

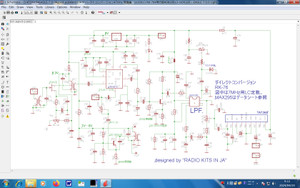

真空管のレフレックスラジオはそこそこ製作してきたので、トランジスタ式レフレックスラジオを造ってみた。TA7642(UTC7642)は、「抵抗負荷での高周波増幅なので随分SNが悪い.40dB程度しか取れない」のでさほどお薦めはできない。音が聞えれば満足派向けのTA7642。

ポイントは

1,負荷にst-30を使うこと。

2, 正帰還(軽く再生式モードにする)のための C3が回路にあること。 (これ10dBほど感度UPするテクニック)

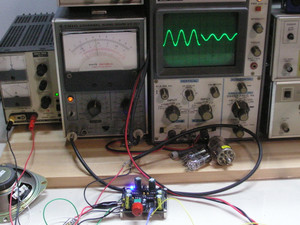

聞こえ具合は動画で。 放送局(100w局)から40km離れた鉄筋建屋で放送を聴いています。

YouTube: レフレックスラジオ 2sc1815+ta7368

pdfはここ。reflex.pdfをダウンロード

この程度聴こえれば、よいように想う。 「トランジスタ1石+TA7368 」と簡単な構成。

①感度について

・バンドの上側では感度が下がる。この理由については80年前から広く知られている。近年はその理由を知らない大人も増加しているようだ。(技術の低下が加速しているようだ。) NHKの基礎編に記述がある。 応用編だったか?

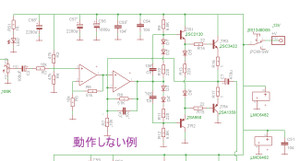

・誤「ストレートラジオでは受信周波数による感度差が出やすい」

正 「ストレートラジオでは感度差が出る。その理由は日本放送協会印刷物(昭和25年)に活字になっている」

・「どの程度下がるのか?」について既存の印刷物には数値がない。推測するに、雑誌執筆者ですら計測してないようだ。 一応オイラは計測済みだ。 「基礎実験のまとめ」に記述した記憶だ。

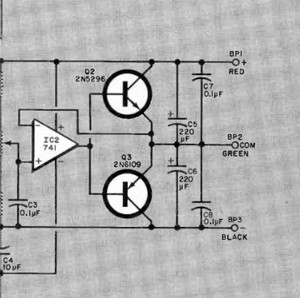

②音域特性について

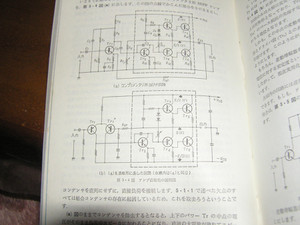

・レフレックス部の負荷に, RFC 2mHが入っている回路が多い。 これはローパスフィルターの見本のような回路作動をする。つまり高い音が聞こえにくく、低域が強調された音になる。男性アナウンサーの声を聴くにはよいが、音楽が流れると「あれ??」って事に気つく。

・出てくる音が低域側に偏らないように、トランジスタエミッターのバイパスコンの容量を減らし、「ダイオード⇒ベース間」のCを減らす。

③Q

感度はアンテナコイルの巻き数(インダクタンス)とのバランスがある。 その辺りを考慮すると上級向けになる。部品数が少ないが、やや技術を要する。 「バリコンとアンテナコイルとの総合Qが高くなるレイアウトにする」のもノウハウ。 コイルアンテナはLC共振しているのでその共振エネルギーが高くなるように配置するのが、ラジオ工作のノウハウ。

******************

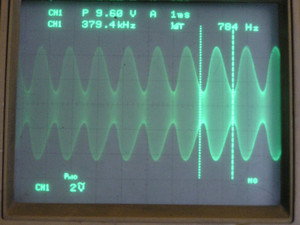

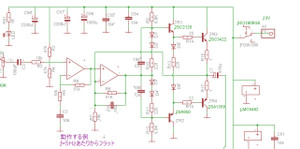

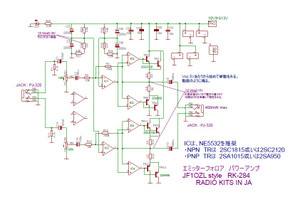

ゲイン可変はR1値で行なう。 微妙に帰還させると動画のような感度になる。 厳密に云うと帰還発振状態を非常に軽く使っている。 音だけでは軽微発振とはわかり難い。

回路は「回路図」項にPDF上げておく。 レフレックス部は、通常見かける回路でなくややトリッキーになっている。2011年には公開済み。

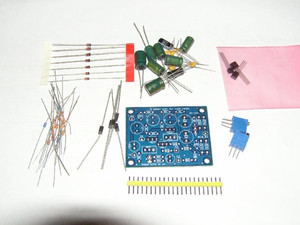

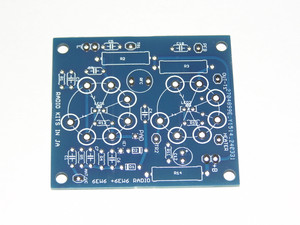

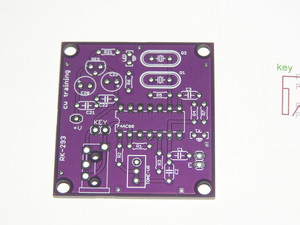

基板ナンバー RK-80.

サトー電気店頭に基板は並んでいる。

上側でほどほどの感度にすると下側ではゲイン過多になるので、 よく聴く局にR1をあわせるのが良い。

ゲイン過多だとトランジスタ作動がcut offに入るので、そこも注意。

******************************************************

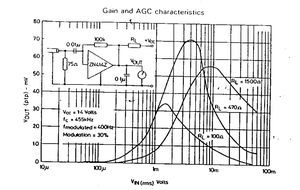

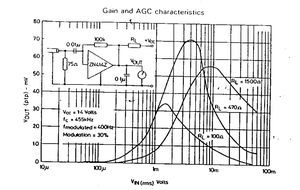

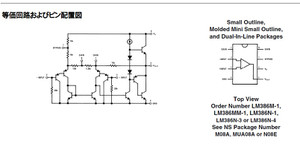

TA7642のbaseであるZN414の特性。 これを視ると負荷は500オームから1Kあたりが良さそうだ。

ZN414Z.PDFをダウンロード

最近のコメント