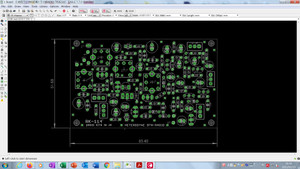

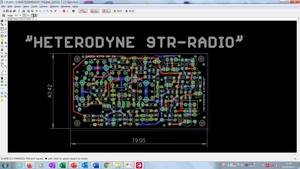

初心者向けに、オールトランジスタで構成したラジオが必要だろう、、、、と。

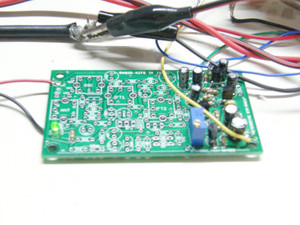

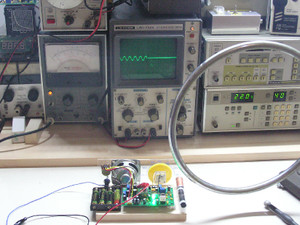

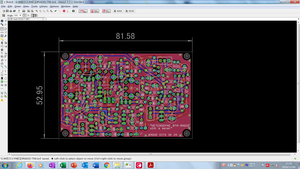

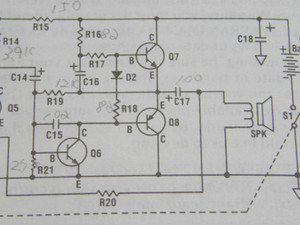

今日はラジオアンプの確認を進めてみた。 「LTspiceで推奨値を算出し、良好かどうか?」を確認する。 つまりソフト算出値の真偽確認になる。回路は教科書から持ってきた。

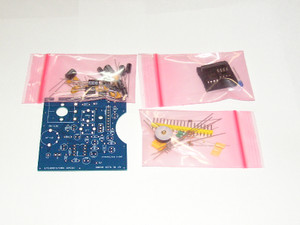

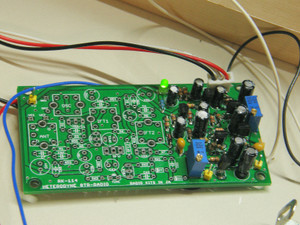

ラジオ部はRK-44のままなので、AF部が動作すればラジオとしてまとまる。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

トランスST-32の採用検討したが、実測すると音域特性上40kHzで特性の山になる。ヒトの音声域では40kHzにたいしてマイナス20dBはあるので、 ヒト向けのオーディオトランスでないことが判明している。ここに公開済み 。・40kHzでの特性。 ST32の2次側で電圧ゲイン30dBも取れる。400hz時はわずか10dB。周波数特性がこれほどフラットでないトランスは設計が拙い。中華製のほうがベターのように思う。

蝙蝠が放つ音波が40kHz近傍なので、コウモリ相手ならばST-32は使える。

ST-32を使用したsiteで音域特性公開されたものが存在していますか?

st-32を捨てたのでOTL化を検討している。

*******************************************************************

*******************************************************************

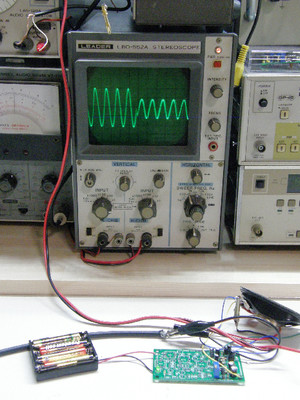

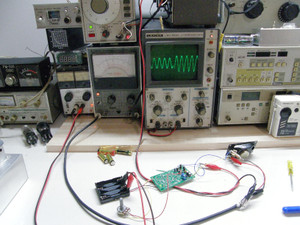

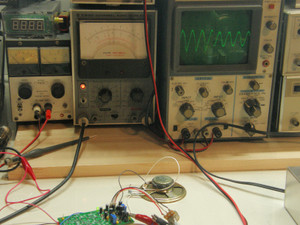

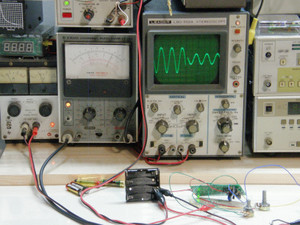

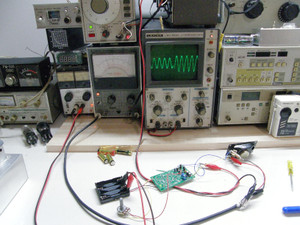

通電すると波形は出てきた。

供給電力に比べて 出力が小さい。一般的な回路を持ってきたが、効率が良くないがこの水準で納得して使っているんだね。凄いね。

OTLだと入力信号を吸い込んでしまうので注意。教科書には記述がないが10dBは飲まれてしまうね。信号側は600オームだが、ラジオアンプの入力インピーダンスが低すぎて飲んでしまう。元々OTLのインピーダンスが低いので前段アンプも負荷につられて下がっている。

吸い込みを嫌うならラジオ側はエミッターフォロアで出すしかない。Z=50~100がねらい。

TA7368等のAF ICはその辺りの工夫が盛り込まれた回路になっているね。

*************************************************************

6vで150mAほど流れるが、トランジスタ数の少ないOTLは効率が良くないね。

OUT波形が歪むと信号源側もつられて歪むのが見れる。 OTLはインピーダンスが低いんで判り易いね。

YouTube: OTLのラジオアンプ カットアンドトライ中

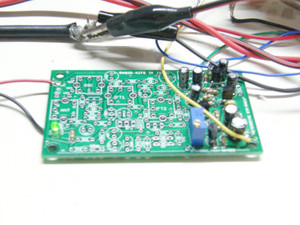

現状R値でも動作するので、8石ラジオにトライしたい方は連絡ください。

電源には単2を4本必要です。

***********************************************************

続です。

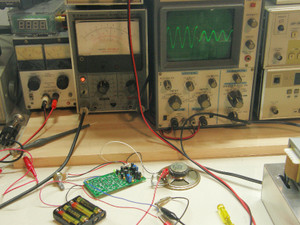

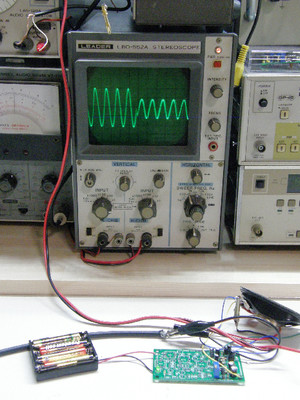

R値を変えて追い込んでみた。 この出力を超えると直線性がなくなる。

音が変わるので聴感でも認識できる。1/2倍音のようなものが混じって聞こえ始めると直線性が失われている。この歪んだ状態を、「音が豊かと 勘違いしないように」お願いします。

スピーカ端で0.1V。 オームの法則が成立するならば0.001W出力。こんな出力でコーン紙が振動するのか????。

供給電力は 0.15A x 6 v= 0.9w.

・信号強弱では電流値の変化がわかりにくいので回路安定のためにエネルギー供給しているのが理解できる。シュミレーションソフトでもそれは数値確認できるので、常識範囲のようだ。

能率は???%程度。ecoじゃないねえ。教科書通りの回路でも相反転トランジスタで大きく電流が流れるのを再び確認した。

教科書回路であり web上でも多数みられる回路、だが、こんな非能率のものを推奨していいのかねえ? まともなトランスさえ流通していりゃ、こんな非能率ものに手を出さなくて済むんだよね。

******************************************************************

メーター回路に半導体3つ必要なんで、それを載せると11石くらいになってしまうが、、、、、

最近のコメント