最近の記事

- 真空管 ラジオ 音が出ない 。原因と修理方向。(再掲) 自称ラジオ修理屋にカモられぬように

- 真空管ラジオにsメーターをつける。 キットで販売中。 2021年7月から公開中

- 1W オペアンプ基板 :deviceはTCA0372 ( L272Mとコンパチ)

- 電池管3A5を10Vで発振。中波帯ワイヤレスマイクで使う。 再掲

- スピーカーのハムやヒスの原因と除去方法について

- 2024年10月17日時点での基板リストをup.

- パワーオペアンプ TCA0372 (dip8) の1個で鳴らしてみた。 10V供給で1Wも出た。

- 窪田登司氏のトップページ :

- ne5532 電流ブースター

- LM358 op amp 考。 LM358 1個でスピーカーを鳴らす。

電子工作キット

- 7910メロディ IC キット: RK-250

- RADIO KITS IN JA : mc34119 stereo amp キット :SW-65に収納できる小型基板

- RK-134 :真空管 ラジオに SメーターをつけるKIT

- RK-03 :真空管 ラジオに 周波数 カウンターをつける

- トランジスタ式ミニワッターPart2 基板キット: ぺるけstyle

- RK-226 ディスクリートアンプキット /2SA1015+2SC1815

- RK-129 : AM ワイヤレスマイクキット(MC1496)

- RK-26 : AMワイヤレスマイクキット(NE612)

- RK-144 : TDA1572 短波ラジオ自作基板キット

- RK-30 : 自作用455kHz発振器キット。IFT調整用

- RK-42 : 100kc marker KIT

- RK-114 : 9石スーパーラジオ基板キット

- RK-123 : 同期検波基板キット

- RK-112 : スタンバイ ビー自作キット(後鳴り)

ラジオ系情報

- ラジオ少年

- サトー電気

- フォアーランド電子

- ポータブル・ラジオのページ

- CYTEC

- CRkits共同購入プロジェクト (JL1KRA)

- 有限会社五麟貿易

- Wコールがききたくて

- ラジオ兄さんの電子工作日記

- 電子パーツ通販のKURA-本店-

- DFK技術研究所

- 田舎の少年

- JA9CDE自作を楽しむホームページ

- 沼南ラジオ工作室

- qrp-gaijin

- 祐徳電子(Yutoku Electronics)

- CHINA ARDF WEB

- ラジオの製作 jq16146のブログ

- 東栄変成器

- スピーカーネット(網目)生地

- Tolex グリルクロス Tweed ツイード Fender Marshall

- 門田無線/TOPページ

- ラジオ少年の博物館、真空管ラジオ、鉱石ラジオ、ラジオの修理

- 【SWP GINZA】スピーカーネット商品一覧

- Internet Archive Search

- 真空管パーツ販売 (フロービス)

- GT管これ:レトロ真空管らじお -

- Evolve Power Amplifiers

- 真空管ラジオのお部屋 JH4ABZ

- JF1OZL

- YO3DAC - Homebrew RF Circuit Design Ideas

- UK Vintage Radio Repair and Restoration Discussion Forum

- OZL archive

- ozl-2

- ブラウザ電子回路シミュレータ「ざわざわシミュレータ」

- JA1AYO

- QRP掲示板

- Synchronous Demodulation

- Alan Yates' Laboratory - 555 Super-Regenerative IF HF Spectrum Analyser

- ELEKTOR: Electronics hobbyist magazine from the UK and India

- WIRELESS WORLD: UK technical magazine 1913-2005

- POPULAR ELECTRONICS: Consumer Electronics and Experimenter magazine

- 電子工作

- nobchaの電子回路日記

- Push Pull Amplifier Bias Calculator

- headphonesty.com

- .− TODAY'S REMARK − 今日の必ずトクする一言 since 1996

基礎系情報

- 地表面の熱収支と気象

- DIP Type Of 3.5mm Audio Sockets

- OPアンプはオカマアンプ

- Crystal ladder filters

- RigPix Database - Schematics, manuals 'n' stuff

- 皆空の中で... Smith V3.10

- Amplificadores Lineales RF

- 電子工作の実験室

- Brabec Homepage for Studio Musician and Engeneer

- フィルタ計算ツール

- 真空管(Electron tube) 規格表データベース | トップページ

- Eagle-Libraries/Processors/Microchip at master · chiengineer/Eagle-Libraries · GitHub

- 12AT7-6AK6 セパレート再生 2球ラジオ

- JIS C 6102-1:1998 AM/FM放送受信機試験方法 第1部:一般的事項及び可聴周波測定を含む試験

- 太陽光パネル メーカー - 会社のデータベース

- 浅川太陽光発電所 - 八ヶ岳・北杜市大泉 -

- 資料・技術情報 >> マルツオンライン

- みんなでやろうJARL改革!

- LC共振の周波数 - 高精度計算サイト

- PLC 行政訴訟 異議申し立て

- Frank's electron Tube Data sheets

- Heathkit Schematic and Manual Archive | Vintage Radio Info

- Index of /schematic

- Popular PDF DOC and PPT files

- ボクにもわかる地上デジタル

- いめーじ あっぷ

- ユニパルス真空管展示室

- オーディオの科学

ラジオの動画

- 自作真空管ラジオ。 AUXにFMチューナーからの信号 - YouTube

- スマホでラジオauxへ入れる - YouTube

- ロクタル管自作ラジオで youtubeを聴く

- 6D6再生ラジオで実験

- ハム音の比較にどうぞ

- radio counter

- 真空管ラジオのブーン音はどこまで小さくなるか?

- 12Z-E8 マジックアイ RE-860 - YouTube

- はいぶりっどラジオ 1-V-2 デジタル表示

- TRIO FMチューナー FM-102をST管UZ-42で聴く

- ラジオ工作 6GX7 レフレックスラジオ

- 4バンドラジオキット KIT-006D

- メタル管ワイヤレスマイク 真空管インジケータ

- 「レフレックス+再生」式 単球ラジオ。

- 自作6球スーパラジオの音。 6BY6,6BD6,6BD6,6AL5,6688,6AQ5

- FM /AM 真空管ラジオ FM-11 シャープ

- 超再生式FMチューナーキット DBR-402

- 真空管ラジオ CM-615

- GT管6球 スーパーラジオ

- トランスレス ラジオ UA-360 2号機

- トランスレス ラジオ UA-360 1号機

多種類リンク

- hiro99ma blog

- electronics-tutorials

- ManualsLib - Makes it easy to find manuals online!

- flightradar24

- ネットゲリラ

- アイドラッグストア

- ベストケンコー|公式薬通販サイト|Bestkenko.com

- Kazumoto Iguchi's blog 3

- 千曲川河川事務所 千曲川・犀川ライブ映像

- 大町ダム管理の監視カメラ一覧

- 大町ダム観測所

- 北アルプス東麓防災情報

- MS blog(ブログ)

- 地理院地図

- 中部電力 申し込み書類サイト

- YokoとJazzと○○と

- シール印刷・Tシャツ・マグネット|印刷通販【デジタ】

- クロネコポイントメニュー | クロネコメンバーズ

- 株式日記と経済展望

- LOHACO - 食品・調味料・缶詰 通販

- 中国茉莉花革命

- 大島てる

- キャッツクロー

- クトゥルー神話と堤康次郎 - ネットゲリラ

- ファミリー薬局SG | 医療用医薬品の非処方せん薬、医療用漢方薬、第1類医薬品、新規第2類医薬品

- 総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite

- チョイあげ本舗のお買い物ページ

- A.G. Tannenbaum

- R148 大町⇔小谷 道路映像ライブカメラ

- .− TODAY'S REMARK − 今日の必ずトクする一言

- 【未解決事件】皇室ゆかりの品、ヤフオク大量流出事件【風化防止】 ‐ ニコニコ動画:GINZA

- 随想 | 文苑 | 東京木材問屋協同組合

- 静嘉堂文庫美術館 | 刀剣・刀装具

- ようこそコンピューター画像解析の世界(古墳陵主)へ

- 一式戦闘機「隼」研究所-隼の誕生

- ■□ ようこそ体験教室の青木湖キャンプ場へ ■□■

- 二階堂ドットコム

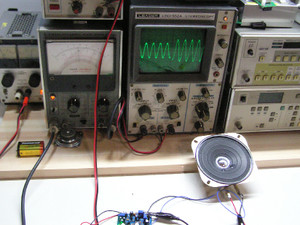

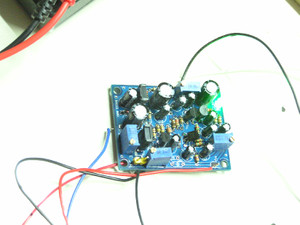

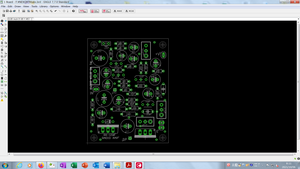

2sa1359 2sc3422のsepp amp

2021年12月17日 (金)

2021年11月13日 (土)

handmade radio amp. 2SC3422 ,2SA1359 sepp.

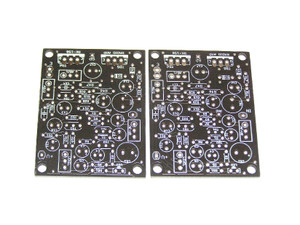

This pcb version for supply 11V to 18V and black face.

YouTube: handmade radio amp. 2SC3422 ,2SA1359 sepp.

******************************************************

2021年10月19日 (火)

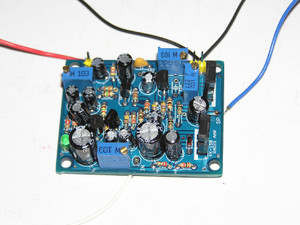

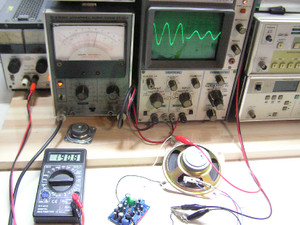

2SA1359 , 2SC3422のSEPP AMP。トランジスタ式プリメインアンプ

先日のプリメインアンプの終段配置を変えてみた。

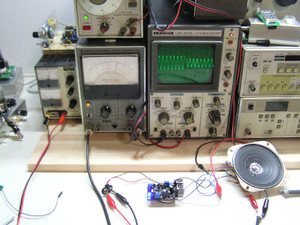

20分通電後に温度測定。室内気温は26度。

YouTube: testing how to be up ? . checking temperature of transistor sepp amp .

このヒートシンクでの温度を計測してみた。50度を超えないのでここまでの表面積は不要。

intel のicでも100度超えで暫くは動作するので熱に過敏になることはない。オイラの業界だと、通常は70度を超えるとアラームを出す或いは電源をoffさせる回路にする。ここ20年はポリヒューズも人気があるようだ。

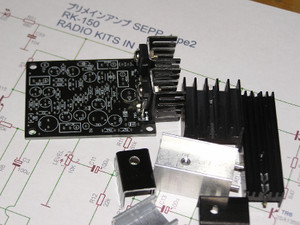

RK-150になる。

*****************************************************

消費電流は0.2A程度なので供給エネルギーは0.2A X 9V =1.8Wほどになっている。能率20%ならば0.36Wほどの出力になる。

speakerを抵抗に置き換えると出力が測れるらしい。8.2オーム抵抗負荷にしたら負荷軽すぎて発振モードになった。speakerはムービングコイルが動くと電圧が発生し、ニュートラル位置に戻ろうとするデバイスなので、それを殺して動かすエネルギーでドライブしている。speaker駆動の導電現象において8.2オーム抵抗負荷じゃ現実と整合しないと思う。

仮に入力0.01mVで600オームVTVMで計測中なので、オームの法則が成り立つのであれば入力は0.000000167W(1.67uW)。 これが0.36Wになるのであれば増幅度は0.36/1.670u=2160000倍になる。power gainで63dB程度になるぽい。

・「あくまでもらしい」のはオームの法則公開年は1826年。これは直流しかない時代。

・1882 年テスラ Nicola Tesla は、2相交流により交流モータの回転磁界を作る原理を考案する。

、、と後に交流が存在するので、交流周波数が常に変化している環境でも成立するか? は深い謎である。

power gainの小さい 例えば20dBものならば発振しないんだろうね。

*************************************************************

パワーアンプの利得の測定

オームの法則は成立しないぽい。上のアンプは140mW出力と算出された。lm386,TA7368より大きい音で鳴るが「140mW」だそうだ。

交流電圧測定に周波数ガー、、、ってのは奇怪しい。 「方形波で入れれば周波数の影響はない」とプロのsiteで公開中。⇒ここ。

追記:12V印加時に8オーム負荷で1.8V振れた。超有名なSITEによれば3Vは振れて1.25Wくらいになるはずらしいが、整合しないね。

日立製作所によれば6Vで280mWでるので、12Vだと1.1Wくらい。9Vと0.6W位。12Vで1.25Wは出過ぎな感もある。

2021年10月15日 (金)

2SA1359 , 2SC3422のSEPP AMP。トランジスタラジオ用アンプの話題です。

ぺるけstyle2

*************************************************

ラジオ用アンプの話題です。

オールトランジスタのSEPPラジオで、2SA1015+2SC1815アンプ(6V駆動)を使ったことが起点で、デバイスを多電流タイプに変えただけです。

元来ラジオ工作派ですので、メインアンプ、プリアンプのターゲット入力値の変遷を理解しえていない。FM/AMチューナーからの出力100mV時代が青春期だったので、昨今の出力500mV時代には設計思想が追い付かないですね。

スマホ、MP3プレーヤーのAF AMPはICが使われており出力36mW,72mWが目立つ。ヘッドフォーンの入力は40mW,100mW,300mWとラインナップされている。300mWなんてのMAX POWERで聴くと耳が壊れて医者の世話になる。鼻から血がでると思う。難聴になりたければ大入力で鳴らすこと。

スマホの音声をVTVMでみるとMAX 10mV前後であり、VRセンターだと概ね5mVくらいだ。この数値を入力標準としてsepp ampを製作してみた。 所謂 ミニワッターが入力0.5v~1Vを前提にしているので、「プリアンプ+ミニワッターの構成」になる。ラジオでは検波出力が10mVで考えることが多く似た入力値なので、オイラはラジオアンプと呼んでいる。

*********************************************************************

総電流180mAだと 温かい程度。

テスターのレンジ200mAの次は10Aなので、300mAは次の動画。

************************************************************

ヒートシンクが必要な状態。 焼損はまだしない。匂いも未だ。これでも耐えられそうではある。

YouTube: 6transistor amp for radio : sepp ,2SA1359 and 2SC3422

*****************************************************************

VTVM読みで 「2SA1015+2SC1815」の約2倍になる0.7Vは出た。(0.79Vでもクリップせず) エネルギー的には「2SA1015+2SC1815」の4倍出になる。

ヒートシンクについては、総電流180mAを超える動作点にするのであれば放熱板はほしい。軽く鳴らすのであれば放熱は不要。

seppは古典回路のひとつなので、ここにも紹介してある。

オイラが持つsepp回路で最も古いものは1959年刊行。 もはや62年経過しているので、非常に多くの回路が見つかる。

*****************************************************************

通算402作目。

以下のようにトランジスタを配置しなおす。RK-150. ⇒ 配置変更済みはここで公開中。

8mm x15mmの貼り付けヒートシンクが使える。webで見かける回路と少し異なり「アンプ調整には電流計が必要」。電流量で音が濁ったり澄んだりが判る回路になっているので、澄んだ音にあわせること。

聴感上hfeの差を聞き分けられるのであれば、hfeの選別は必須。実動作点に近い電流(例えば200mA)前後で確認すべき項目。

オイラのオツムでは「hfeの差が10だ」などと当てられないので、購入品を選別することなく使う。

秋月に主たる電材がある。 抵抗・コンデンサーをバラで買えるならば合計費用はタバコ代前後だろう。

***********************************************************************************

ケース化してみた。

ウェブページ

- ヘッドホンアンプ :トランジスタアンプ : 900mW、600mW、390mW、250mW、150mW : 真空管アンプ・TR アンプ回路図(自作例で25種)

- タイマーIC NE555 でつくれる回路。 ワイヤレスマイク、ワンショット。遅延と発振。

- ダブルスーパーヘテロダインを自作しよう。(AM/SSB)

- ラジオ 調整 / IFT調整 と オシロスコープ : (スーパー ヘテロダインラジオ 調整 方法)

- 真空管ラジオ工作 knowhow 覚え書き

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です) 3頁目。

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です) 4頁目。

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です) 2頁目。

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です: 300種類) :1頁目。3頁目もみてね

- Bridge-Tied-Load をBTLと云いだしはオランダ phlips:1991年のtda1519。tda1510

- if段用IC : MC1350P。振幅信号を扱えるICなのか?(再掲)⇒ 記憶通りに無理でした。

- RADIO KITS TOP。ワイヤレスマイク自作:ラジオic で自作:AM,SSB,CW受信機。同期検波デバイス: 真空管ラジオ自作site。

- RADIO KITS provide radio circuit diagrams and PCB data for radio enthusiasts.

- A SHOP : 分野別掲載

- 真空管ラジオ bluetooth : アース分離しないままで、PUからの音を聴くには?: 真空管ラジオ ブルートゥース 改造

- 「1934年公開されたゼロバイアス回路」を、「エレキアンプ会社がグリッドリーク biasと呼んだのが1937年」。

- 「3端子レギュレータ起因のノイズは100kHz~3MHz」とメーカーから公開済み。長波~短波帯。

- 「AMラジオ: 真空管ラジオ用 周波数カウンタ は 5種類開発済」。 キット品はyahooにて。

- 「乗算回路(AM変調) 対 加算回路(変調???)」MC1496の動作は2モードあるらしい。

- 「真空管ラジオのレストア品、修理品、整備品」の謎。「ヒータ結線が駄目。アースポイントも駄目」の低スキル品が主力な流通品

- スピーチプロセッサー、マイクコンプレッサー考。SSBの波を綺麗に:技術工学(アマチュア無線)

- ダブルバランスドミキサ ic

- トランジスタ式100kcマーカー for BCLer:

- ヘッドホンアンプ : audio ICで造る小型アンプ 回路図(自作例で50回路予定)

- ラジオキット メーカー別一覧

- 三端子レギュレータで整流リップル減るか? ノイズ源に為らない型式は?、、。チャンピオンデータ考。

- 同調指示器(Sメーター) :Sメーターの基準は製造業者の指定による。基板領布中。

- 回路図:自作アンプ分野. (ヘッドフオンアンプ ・トランジスタ小型アンプ)

- 回路図:自作コンプレッサー/ スピーチプロセッサー . (マイクコンプレッサー)

- 回路図:自作ラジオ分野 (2SC1815ラジオ、トランジスタラジオ、再生式ラジオ、真空管ラジオ、AMワイヤレスマイク、等 )

- 技術UPのための書籍

- 真空管ラジオ / FM チューナー 修理・メンテ 一覧

- 真空管ラジオの外部入力(PU端子)の使い方。 ipod等OCL機器からの信号をpuに入れる。真空管ラジオのブーン音比較。

- 真空管ラジオの外部入力(PU端子)の使い方&粗い実験。「直流を流し出す音源」対応策

- 真空管ラジオの感度考察。音質。2極管検波能率。プレート検波歪率。無限大入力インピーダンス検波

- 真空管ラジオ修理業 :低スキル品が修理主流の原因について

- 真空管ラジオ工作の基本。いまさらだが基本を上げてみた。

- 真空管ラジオ用455Khz IFTでの疑問 ⇒ 天地のルールは無かったようだ。⇒山中方式推奨します。

- 真空管ラジオ調整。「開放線つきラジオ」の調整。擬似アンテナ回路網

- 自作ラジオ、セミキット 一覧 no,101⇒ latest

- 自作ラジオ、セミキット 一覧 no,001⇒ no,100まで. 101~160は別page

- 自作ワイヤレスマイクAM/FM 一覧 (リアクタンス管、トランジスタ)

カテゴリ

- SOLAR 再生可能エネルギー

- Graymark536 8石 トランジスタラジオ キット

- RIDE ON

- 「だれでもできる電波通信実験」を造ってみた。

- 超再生式FMチューナーキット DBR-402

- 1-V-2 高一再生式グリッド・リーク検波 ST管3球ラジオ

- 1000円 トランジスタラジオキット S66D

- 100kHz マーカー (真空封印型振動子)

- 100kHz マーカー type3

- 12.6vで聴く真空管ラジオ :12BA6,12AV6

- 12au7 headphone amp

- 12au7 twin ダイレクトコンバージョン受信機

- 12au7 ヘッドホンアンプ 2sc3422

- 12au7 ヘッドホンアンプ 2sc3422 type2

- 12AU7 ヘッドホンアンプ基板。 cascaded op amp booster :RK-196v2

- 12au7 ヘッドホンアンプ(led bar表示)

- 12au7 ヘッドホンアンプ(トーンコンロール式 type2

- 12au7 ヘッドホンアンプ(トーンコンロール式)

- 12au7 マイクアンプ: アマチュア無線

- 12au7トーンコントロール付ラジオ: tda1072 ラジオ

- 12AV6 ヘッドホンアンプ

- 12av6 ヘッtドホンアンプ(led bar表示)

- 12BE6 12V ワイヤレスマイク

- 12SA7 12V ワイヤレスマイク

- 1R-STD 単球 再生式ラジオキット

- 1RW-DX 単球 再生式ラジオキット (6EH8)

- 1石+1 IC レフレックスラジオ

- 1R5(電池管)はいぶりっどトランスミッター

- 25kcマーカー

- 28MHz ダブルスーパーヘテロダイン受信基板を造ろう。LA1600

- 2R-DC 2球再生式 電池管ラジオ キット

- 2sa1359 2sc3422のsepp amp

- 2SC1815のラジオアンプ SEPP.

- 2sk192 la1260

- 2石直結マイクプリアンプ

- 3.5MHz 短波ラジオ(AM検波、プロダクト検波)

- 3.5MHzダイレクトコンバージョン

- 3A5(電池管)はいぶりっどトランスミッター

- 3DC-STD 真空管 高1ゲルマ検波ラジオキット

- 3S-STD 真空管 3球スーパーラジオキット

- 3S-STD 真空管 3球スーパーラジオキット 2号機(6BY6,6DK6,6AW8)

- 3S-STD 真空管 3球スーパーラジオキット 3号機 (6BY6,6GK5,6BK7)

- 3V sepp mono amp 9石

- 3球式ダイレクトコンバージョン受信機

- 3石スーパーの試み

- 3石トランジスタアンプ SEPP 自作

- 455kHz マーカー :直結変調回路

- 455khzマーカー :TA7310

- 4石スーパーラジオ

- 50MHz AM トランシーバー SL1641

- 50MHz AM 受信基板 HF/VHF向 (TDA1072)

- 50MHz AM/DSB送信基板(SL1641)

- 50MHz AM/SSB受信基板 (TDA1572)

- 50MHz AMトランシーバー自作( NE612)

- 50MHz AM送信基板(ne612) qrp

- 50MHz AM送信基板(s042p) qrp

- 50MHz FM 簡易送信機

- 50MHzを28MHzコンバート基板

- 5球スーパー のメンテナンス

- 5球スーパー 改造修理

- 5球スーパーのメンテナンス 2号機

- 5球スーパーのメンテナンス 3号機

- 5球スーパーキット(Venek )のメンテナンス

- 5石 トランジスタアンプ sepp:9v

- 6AK5トーンコントロール :LA1600ラジオ

- 6AX8 one tube radio

- 6GH8 単球ラジオ

- 6KT8 single radio

- 6KZ8 one tube radio

- 6TR-STD 6石 トランジスタラジオキット

- 6段平滑回路基板

- 6石 自作ラジオ

- 6石オーディオアンプ

- 6石スーパーラジオ キット: チェリー CK-606

- 6石トランジスタラジオ : 7石、8石、9石 スーパー

- 7Mhz CWトランシーバーキット CRK-10A

- 7MHz 自作短波ラジオ(LA1600) +BFO回路 :基板領布中

- 7MHz TDA1572受信機

- 7MHz モノバンド AM トランシーバー(rk-96a)。

- 7MHzダイレクトコンバージョン(MC1496)

- 7MHzダイレクトコンバージョン(TA7320) 初号機

- 7石AM トランジスタラジオキット

- 8次LPF MAX295

- 9石スーパーラジオ :自作

- AF スピーチプロセッサー:自作基板

- aimiya 6k4 amp

- aitendo 3石FMワイヤレスマイクキット AKIT-315

- AM qrp tx基板: LM3028BH (TA7045)

- AM/DSB エキサイター (MC1496によるAM変調)

- AM/DSB qrptx 基板 CA3028

- AM/DSB エキサイター 'SN16913'

- AM/FM LA1260 自作ラジオ

- AM/FMラジオキット

- am/ssb HF 受信機( 7MHz) ta7613 :プロダクト検波

- am/ssb レシーバー TDA1572: ダブルスーパー

- am/ssb レシーバー基板 TCA440

- AMラジオキット TECSUN社製 2P3

- AMワイヤレスマイク : NE612 キット化

- AMワイヤレスマイク : TA7320

- AMワイヤレスマイク : TA7358

- AMワイヤレスマイク :AN612

- AM変調考

- AN7112でつくるステレオアンプ

- AN7116 アンプ基板

- AN7411 (mpx)_

- AN7511で鳴らすステレオアンプ。

- Arduino uno

- audio peak filter(CW向け)

- BFO基板キット (455kHz)

- CA3028 ダイレクトコンバージョン

- CORNMI脱臭機 オゾン脱臭機 JM-05 メンテ

- cw transmit training by DIY

- CW トランシーバー基板

- CW練習器:基板

- CX-555 改造

- CXA1019 ラジオ基板

- CXA1691 : AMラジオ

- D/Aコンバーター

- daiwa マイクコンプレッサー MC-330 :正常動作品。

- DAPPI まとめ :超優良な世論工作業について

- DC13V : 12BA6 12AV6 RADIO

- DSB トランシーバー type Ⅱ

- dsbトランシーバー基板

- DSB波発生基板

- epson melody ic svm7561 sound

- ever599 typeB.

- FA装置

- FCZ 136

- feed-forward式マイク コンプレッサ

- Felip 5球ST管 スーパー改造製作

- FM monoをstereo化受信してみる基板

- FM ラジオキット 2

- FMステレオワイヤレスマイク(3A5)

- FMステレオ復調デバイス TDA7040

- FMチューナーFX-46K

- FMモノラルチューナ- (トランジスタ式)

- fmラジオ

- FMラジオで受信するCW練習unit

- FM補完放送用コンバーター

- Genny unit 01 (再生式ラジオ)

- Genny unit 02 (再生式ラジオ)

- Hamnine 7Mhz 受信機キッット

- ICM7555tx_2

- in take amp unit

- JF1OZL サイト 抜粋COPY

- JF1OZL式 エミッターフォロアーアンプ

- JF1OZL式 エミッターフォロアーアンプ type2

- KIT-006D FM/MW/SW1/SW2 4バンドラジオキット

- KIT-10 中波ラジオ 1IC+2TR

- KIT-12 4石 AMラジオキット

- KIT-17 1IC+2TR ストレート ラジオキット

- KIT-18 FMラジオ

- KIT-210 AM/FM ラジオ

- KIT-600 ホームラジオキット AM/SW/FM 3バンド

- KIT-619 6石 AMトランジスタラジオキット

- KIT-735 7石 AMトランジスタ ラジオ キット

- KIT-9 6石 AMトランジスタラジオキット

- KP-12 基板交換

- LA1135 レシーバー: プロダクト検波

- LA1247 レシーバー

- LA1260を使った高感度自作ラジオ

- LA1260ラジオ 中華ケース利用

- LA1600 TA7368 one board radio

- LA1600 TX

- LA1600を使ったam小型ラジオ(RF増幅、BFOあり):

- LA1600を使った小型ラジオ(BFO): 7MHz

- LA1600を使った小型ラジオの自作:基板領布中

- LA1600ラジオに Sメータ追加基板

- LA1600使用のAM 小型トランシーバー自作

- LAFAYETTE EXPLORーAIR MARK V

- LAFAYETTE EXPLORーAIR MARK V:2号機

- Lcd display for AM/FM radio. How to make.

- LC発振のBFO基板

- LED 1個を 100Vで点灯 ラジオのパイロットランプの置き換え案

- LED式 ラジオインジケータ

- LM386 をBridge-Tied-Loadで使う

- LM386をBridge-Tied-Load 化

- lm4863ステレオアンプ基板

- lm4880でつくるstereo amp_

- LTspice

- MC1496 ワイヤレスマイク

- MC1496PGでAMワイヤレスマイク

- mc3361でつくるssb受信機

- mc34119 amp_

- melody ic sm6201-2l

- melody IC : HK322-6 sound

- melody IC :SVM7570 here

- melody IC :SVM7910 here.

- melody IC :SVM7962 here.

- melody IC MN6221dd :panasonic sound

- MF47 アナログ テスター キット

- mono band AM / SSB 受信機

- MPLAB PICで遊ぼう

- MPX device TA7343_

- MRX-7D 2号機。

- National Semiconductor LM377

- NE5532 BTL

- NE612 ダイレクトコンバージョン受信機基板

- NE612を用いた50MHzクリコンの製作。第3弾

- ne612プロダクト検波:f=456.5kc

- NE612式 455kHzマーカー製作(セラロック発振器

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 6号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 2号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 3号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 4号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 5号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 7号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 8号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 9号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 10号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 11号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 12号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 13号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 14号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 15号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 16号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 17号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 18号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 19号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 20号機

- NIXIE tubes and clock kit.

- njm2073 : Bridge-Tied-Load

- njm2073d アンプ

- njm2073アンプ

- one ICで鳴らす同期検波ユニット

- one shot beep unit 2nd

- one shot beep unit :homebrew

- op amp transistor

- PAM8403動作ノイズが3Vと強烈。これは捨てるのが正解。 購入して通電してみた。

- panasonic AN7110 AMP_

- pcb基板化 作業ファイル

- PJ-80 ARDF 3.5Mhz を7Mhz化に改造

- PJ-80 ARDF 3.5Mhz レシーバー aitendo

- PJ-80 ARDF 3.5Mhz レシーバーキット

- product detector unit : select LSB or USB , IF=455kHz.

- QRP パワーメーター自作

- qrp-tx 50MHz :s042p

- QRPパワー計(100mW, 500mW)の自作

- QUATORO NE5532 audio amp

- raspberry pi

- RF スピーチプロセッサー:クリスタルフィルター

- RF-750

- RFspeech processor KP-12A (kenpro) レストア

- RFspeech processor KP-12 と12Aメンテナンス

- RFスピーチプロセッサー(オールトランジスタ)

- RFスピーチプロセッサー:(F=455kHZ)

- RFスピーチプロセッサー:フィルターレス

- RFスピーチプロセッサ-

- RJX-601 50Mhz TRX

- SANYO LA1247 AM TUNER

- SANYO LA1600で6m受信基板をつくろう

- sing.sing,sing

- solidなヘッドフォンアンプ 「カスケード op amp booster 」

- ssb/ am用にリミッター アンプを自作しよう。

- SSBジュネレータ

- suntory

- SVM7975COB 7973

- synchrodyne : synchronous detection (同期検波と呼ばれる検波方式)

- synchronous detection unit

- Synchronous detector , using ca3028 ta7638.

- Sメーターを載せたLA1260ラジオ

- TA2003ラジオ基板

- TA2003自作ラジオのSメータ化

- ta2011ミニ コンプレッサー

- TA7252 stereo amp

- TA7641BP ラジオ

- TA7642 ラジオ :

- ta7642をIFにしたスーパーラジオ

- TA7642短波ラジオ

- TA7687 AMラジオ

- tba820 ステレオアンプ

- TCA0372 パワーオペアンプ 1個で鳴らした

- tda1072 radio

- TDA1072ラジオ小型基板

- TDA1072短波ラジオ基板

- tda1220短波

- TDA1517 AMP

- TDA1572 SSB RX

- TDA1572 ダブルスーパー基板(AM/SSB)

- TDA1572中波ラジオ

- TDA1905 ステレオアンプ

- TDA2611 ステレオアンプ

- TDA2822 ステレオアンプ

- TDA7000でつくるダイレクトコンバージョンRX

- TDA7050 ミニアンプ

- TDA7050をBTLで鳴らす

- TDA7052A ステレオアンプ

- TDA7052A モノラルアンプ

- tda7052でつくるステレオミニアンプ。

- TDA7052シングルアンプ

- TDA7053 超簡単な自作1W アンプ

- TDA7233 stereo amp

- TDA7235 ステレオアンプ

- TDA7267 stereo amplifier D.I.Y

- TDA7268 ステレオ アンプ

- TDA8559Tを使った ヘッドホンアンプ

- tea2025でつくるアンプ基板

- tea5551

- TPA1517 BTL AMP

- twin 12AV6 ヘッドホンアンプ

- twin 6AV6 booster amp_

- TWIN 6EW6 RADIO_

- twin NE5532

- two tone generator : add only

- TX-1 真空管式 2球AMワイヤレス マイクキット

- TX-1 真空管式 2球AMワイヤレス マイクキット 2号機(6BK7+6BE6)

- uln2280 sounds 1980'

- UM3481 melody IC sound

- WELZ QRP WATT METER RP-120

- yaha の設計思想を探る

- YAHOO ウオッチ

- あちこちの回路で見つけた疑念

- アイテック電子研究所 新SR-7 7Mhz レシーバーキット

- アクティブクリッパー

- アンプの歪考

- イスペット 6石トランジスタ AMラジオ キット CR-P461A

- イスペット AM/FM 2IC ストレートラジオ キット

- エレキジャック 短波スーパーラジオ

- エレキット NT-7 FMワイヤレスマイク

- オーディオ バンドパス フィルター

- オーディオパワー計 :LM3915

- カセットプレーヤキット K-501_

- ガンガン鳴る 「2sa1015+2sc1815」 アンプ

- キャリブレーション 「ツートーン 発振器」キット

- キングエース KF506 6石トラジスタ AMラジオキット

- クライスラーのキャビネットラジオ

- クリコン6m ⇒10m

- ケンプロ KP-60 :スピーチプロセッサー

- ケースに入れて鳴らそう TDA1072

- ケースに組み込む9石ラジオ基板

- コロナ肺炎

- コンサトーン Z503

- サイテック 7Mhz ダイレクトコンバージョン Comet40

- サイテック 7Mhzダイレクトコンバージョン SPARROW40-E

- サイドトーン・セミブレークインユニット

- サトー電気 7Mhz ダイレクトコンバージョンキット

- サムエレクトロニクス

- サーボモータドライバTDA7072 の2ch アンプ

- サーボモータドライバTDA7073 の アンプ

- シグナルインジェクターの自作。

- スカイカーシェア

- スタンバイ ビー type2

- スタンバイ ビー 自作

- スタンバイ ビー :リレー

- ステレオアンプ AMP MINI (6AB8)

- ステレオアンプ AMP MINI (6AB8) 2号機

- ストレートラジオをSメーター化

- スモーキーアンプ向け TDA7267シングルアンプ。

- スーパーラジオのケース化:LA1260

- セコムからの図面 と JIS記号は 一致しませんね。_

- セミブレークイン ユニット

- タイマIC 555tx :中波帯変調実験基板

- ダイレクトコンバージョン :SN16913

- ダイレクトコンバージョン 「NE612 MINI」

- ダブルスーパーヘテロダイン TDA072 CA3028

- ダブルスーパーヘテロダイン受信機(tda1072:AM)をつくろう

- チェリー CK-411 4石 AMトランジスタ ラジオ

- チェリー KM-88 8石トランジスタ AMラジオキット

- ツートーンジュネレータ(tx調整用)

- テクノキット HR-080 HALF CUBE 2

- テクノキット HR-200BX FM/AM ラジオキット

- テクノキット HR-981DX AMラジオキット

- ディスクリートアンプ 2sa1015+2sc1815

- デジタルテスター キット (中国製)

- デジタル時計キット

- トムソン TDA7268 stereo amp

- トムソンのヘッドホン専用IC TDA1308を使う。

- トランジスタ式100kcマーカー ver1

- トランジスタ式100kcマーカー ver2(発振器)

- トランジスタ式455kHzマーカー製作(セラロック発振器)

- トランジスタ式AMトランスミッター。 トランスレス変調typeⅢ

- トランジスタ式AMトランスミッター。トランスレス変調 typeⅡ

- トランジスタ式ミニワッター type2

- トランジスタ式ミニワッターPart2

- トランジスタ式ミニワッター type3

- トランスレス変調 中波AMトランスミッター(自作)。MC1496

- トリプルLM386 ステレオアンプ

- トーンコントロールアンプ基板

- トーンコントロール付きTA7642ラジオ

- トーンコントロール付き 自作ラジオ(TDA1072)

- トーンコントロール付マイク アンプ基板:twin-12AU7

- トーン信号 発生基板

- ナショナル FM/AM チューナ・セミキット

- ネクストエナジーアンドリソース

- ハムズオフィス HK-8 中・短波受信機キット 0-V-1

- ハム音のなぞ

- バックライト式 ラジオLCD表示器_

- フィリプス IC NE5532でスピーカーを鳴らす。

- フォアーランド FM-3D 光通信型 FMラジオキット

- フォアーランド FR-603

- フォアーランド FR-605 AMラジオキット

- フォアーランド FR-702 7石トランジスタ AMラジオ キット

- フォアーランド FR-7100 FM/AM ラジオキット

- フォアーランド FR-7300 FM/AM ラジオ キット

- フォアーランド FRG-2004BL FM/AM ラジオ キット

- フルディスクリートヘッドホンアンプ

- プラケースにいれたLA1600ラジオ基板

- プリアンプ :2sk192 10mm角fczコイル

- プリアンプ:2SK439受信アンプ

- プリアンプ:3sk129受信アンプ

- プリアンプ:3sk73受信アンプ

- プリント基板でつくる6AW8ラジオ

- プリント基板でつくる6GH8ラジオ

- プリント基板でつくるGT管ワイヤレスマイク(2球式)

- プリント基板でつくるMT管ラジオシリーズ

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO87

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO88

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO89

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO90

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO91

- プリント基板でつくる真空管ワイヤレスマイク(2球式)

- プリント基板でつくる真空管ワイヤレスマイク(3球式)

- プリント基板でつくる真空管ワイヤレスマイク 6AQ8

- プロダクト検波UT

- ヘッドフォンアンプ 1

- ヘッドフォンアンプ :クリスキットp35型

- ポケロク (6m ハンド トーキー) をつくろう

- マイク リミッテイング基板

- マイクアンプ (2sk30+12au7tc)

- マイクアンプ(2SK170+ 6J1)

- マイクアンプ(2SK192+ 6AK5)

- マイクアンプ(2SK30+ 6J1)

- マイクアンプ(2SK30+12AU7)

- マイクアンプ:12sq7

- マイクコンプレッサー SSM2165

- マイクコンプレッサー LM3080

- マイクコンプレッサー基板(自作) AN829

- マイクコンプレッサー基板(自作) TA2011S

- マイクコンプレッサー基板(自作) TA2011 LA3607

- マイクコンプレッサー基板(自作) SL6270C

- マイクコンプレッサー基板(自作) SSM2166

- マイクコンプレッサー基板(自作) NJM2783

- マイクコンプレッサー基板(自作) tda1054

- マイクコンプレッサー基板(自作) (feed forward式)

- マルツエレック MRX-7D-FK 7MHzレシーバキット

- ミズホ通信研究所 中波帯AMストレートラジオ

- メロディic um3512を使う

- メロディ IC SVM7993

- メンテナンス AM/FM RADIO GRUNDIG TYPE 98

- メンテナンス FMチューナー FM-102 TRIO

- メンテナンス HEATHKIT GR-64

- メンテナンス HR-10B Heath kit

- メンテナンス S-106 クライスラー

- メンテナンス TRIO AF-10

- メンテナンス TRIO AF-20

- メンテナンス TRIO AF-20 2号機

- メンテナンス TRIO AF-20 3号機

- メンテナンス TRIO AF-22

- メンテナンス YAMAHA チューナー CT-R1

- メンテナンス 三洋 STV-280R_

- メンテナンス オンキョー OS-850

- メンテナンス ゲルマニウムTRラジオ SKT-601

- メンテナンス テレビアン 6S-350

- メンテナンス パイオニア FM-B302

- メンテナンス 八欧電機 Lー65 AM/SW/FM

- メンテナンス 春日無線 3バンドラジオ AF-252

- メンテナンス 東京芝浦 FM/AM ラジオ RM-306F

- メンテナンス 松下(ナショナル) RE-860

- メンテナンス 松下(ナショナル) RE-860 2号機

- メンテナンス 真空管 3バンドラジオ RE-830

- メンテナンス 真空管 FM/AM チューナー PIONEER TX-40

- メンテナンス 真空管 FM/AM ラジオ 音響 2号機

- メンテナンス 真空管 FM/AM ラジオ 音響

- メンテナンス 真空管 FM/AM ラジオ 音響 3号機

- メンテナンス 真空管 FM/AMラジオ 松下(ナショナル) RE-760

- メンテナンス 真空管 FM/AMラジオ 松下(ナショナル) RE-760 2号機

- メンテナンス 真空管 FMチューナー TRIO FM-30

- メンテナンス 真空管FMチューナFU-1000

- メンテナンス 真空管FMチューナー ナショナル ES-901

- メンテナンス 真空管ラジオ UA-625

- メンテナンス 真空管ラジオ UM-680

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナル CX-555

- メンテナンス 真空管ラジオ 6FM-30

- メンテナンス 真空管ラジオ BL-720

- メンテナンス 真空管ラジオ FM-11

- メンテナンス 真空管ラジオ FM/SW/AM 日立 3バンド

- メンテナンス 真空管ラジオ ONKYO FM-820

- メンテナンス 真空管ラジオ ONKYO OS-195

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナルUA-360 1号機

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナルUA-360 2号機

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナル 5X-52

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナル CM-615

- メンテナンス 真空管ラジオ ビクター 5A-28

- メンテナンス 真空管ラジオ マツダ うぐいす CS

- メーターアンプ

- メーター直読式アンテナ インピーダンス メーター_

- モノバンド qrp トランシーバー基板(rk-100)

- ラジオの周波数表示に5桁LEDカウンター (M54821)

- ラジオの周波数表示に LEDカウンターモジュール

- ラジオアンプ

- ラジオカウンター電源基板

- ラジオ周波数表示器(LC7265)。ラジオカウンター

- ラジオ工作のテクニック

- リード 真空管7球 FMチューナーキット

- レフレックス +再生 1球 真空管ラジオ (6GH8)

- レフレックス +再生 1球 真空管ラジオ 2号機

- レフレックス +再生 2球真空管ラジオ(6GK5+6N2P)

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6GH8) 2号機

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6GX7)

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6GX7) 2号機

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6KT8)

- レフレックス 2球 真空管ラジオ (6EW6+6EW6)

- レフレックス 2球 真空管ラジオ (6JC6+6EH7)

- レフレックス 4球 真空管 ラジオ GT管

- ロクタル管5球2バンドラジオ 1号機

- ロクタル管ラジオ3号機

- ロクタル管ラジオ4号機

- ロクタル管ラジオ5号機

- ロクタル管ラジオ6号機

- ロクタル管ラジオ7号機

- ロクタル管ラジオ8号機

- ロクタル管ラジオ9号機

- ワイヤレスイク ne612 vc

- ワンダーキット DSPラジオキット DS-RAD01

- ワンダーキット FMワイヤレスマイク FW-208

- 三洋 LA1260 に真空管式トーンコントロールを加えたラジオ基板

- 三洋 LA1247中波ラジオ

- 三菱 FMチューナー FM-212

- 中国製キット 981

- 中波 シンプルラジオ (one IC radio)

- 中波帯AMワイヤレスマイク. SL1641

- 中波帯 ミニ ラジオ(TR 3石+IC)

- 中波帯ワイヤレスマイク (RK-13B)

- 中波帯ワイヤレスマイク ta7310

- 中波:同期検波ラジオ(lm567)

- 中波:同期検波ラジオ(ta7613)

- 中波:同期検波ラジオ(tda4001)

- 中部電力。

- 公共事業での闇 状態列記

- 公務員と民間の癒着

- 初めてつくるラジオ with s meter

- 初級向けワイヤレスマイク

- 単球ラジオ 6GS7

- 単球ラジオ :6KT8

- 単球ラジオ:6AW8

- 単球ラジオ:6eh8

- 単球ラジオ:6GH8

- 単球ラジオ:6GX7

- 単球ラジオ:6HG8

- 単球ラジオ:6KE8

- 単球ラジオ:6KZ8

- 単球ラジオ:6U8

- 合管 6AQ7 真空管ラジオ GT管 5球スーパー20号機

- 同期検波ラジオ TDA1220

- 同期検波基板 NE612

- 同期検波基板:sn16913

- 型番 AMP- MINI KIT_

- 基礎実験 のまとめ

- 太陽光発電力は質の酷い電力

- 実験

- 実験中 2球 (6KT8+6JC6)⇒6GJ7+6GJ7

- 実験的真空管4球 FM ラジオ

- 小型マイクアンプ基板キット(741式)

- 差動入力FET型 1W アンプ

- 差動式メーター

- 技術upのための書籍

- 時事

- 東芝 TA7222 アンプ

- 東芝 TA7769 AMP

- 東芝 TA8227P アンプ基板

- 東芝ラジオ 1979年発売のRP-71の修理

- 松下 AN7470でFM 復調

- 水晶発振周波数カウンターテスター DIY KIT

- 法人塩尻市が不法埋設して 提訴された

- 真空管 プリRF付きレフレックス5球ラジオ

- 真空管ラジオ ift調整用455k発振器

- 真空管ラジオAVC電圧でSメータ振らせよう

- 真空管ラジオ 2球スーパー (6BY6+6GH8)

- 真空管ラジオ 2球スーパー 6688

- 真空管ラジオ 3球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ 3球スーパー 3号機

- 真空管ラジオ 3球スーパー 初号機

- 真空管ラジオ 4球スーパー(6BY6,6JC6,6AL5,6AB8)

- 真空管ラジオ 4球スーパーヘテロダイン

- 真空管ラジオ 5球スーパー 1号機(6BY6,6BJ6,EBF80,6J4,6AB8)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 2号機(6BY6,EBF80,6CZ5)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 3号機( 6AN5)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 4号機(6BY6,6BD6,6BA6,6AV6,6AQ5)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 5号機(6BE6,6BA6,6CR6,6DK6,6CM6)

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 2号機

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 3号機

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 4号機

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 5号機_

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 6号機

- 真空管ラジオ 6球スーパー 1号機 (6BY6,6BA6,6BA6,6AL5,6N2P,6AR5)

- 真空管ラジオ 6球スーパー 2号機 (5915,6BA6,6BA6,6AL5,6688,6AQ5)

- 真空管ラジオ 6球スーパー 3号機(6BE6,6BA6,6BD6,6AL5, 5AQ5)

- 真空管ラジオ 6球スーパー 4号機 (6JC6)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 01号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 02号機 6AQ7

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 03号機 6SQ7,6K6

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 04号機SQ7

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 05号機(6SQ7)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 06号機(6AQ7 6V6)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 07号機(6SQ7 6V6)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 08号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 09号機(6AG7)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 10号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 11号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 12号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 13号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 14号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー ver2

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 15号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 16号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 17号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 18号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 19号機

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 1号機(6SA7,6SK7,6SK7,6H6,6C5,6P6)

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 3号機(6J5

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 4号機

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 5号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 10号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 11号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 12号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 1号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 2号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 3号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 4号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 5号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 6号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 7号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 8号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 9号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&長波 2バンド

- 真空管ラジオ MT管IF3段

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 1号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 3号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 4号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 5号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 6号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 7号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 1号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 3号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 4号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 5号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 6号機

- 真空管ラジオ 他励式 短波スーパーラジオ

- 真空管ラジオ 他励式 短波スーパーラジオ 2号機

- 真空管ラジオ 他励式5球スーパー 6FM8

- 真空管ラジオ 他励式6球スーパー ラジオ (6BZ7,6BD6,6BD6,6AL5,6HM5,6AR5)

- 真空管ラジオ 他励式 BC帯5球スーパーラジオ(6BQ7)

- 真空管ラジオ 他励式 BC帯6球スーパーラジオ 6GH8 6688

- 真空管ラジオ 再生式3球(6688+6688+6LF8)

- 真空管ラジオ 電池管 2球レフレックスラジオ

- 真空管ラジオ 高1中1 4球スーパー (6688,6BY6,6GH8,6AQ5)

- 真空管ラジオのゲルマ検波化 (改造)

- 真空管ラジオの外部入力用専用基板(L,R)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波受信機キット 他励式 O-V-2(6J5,6SJ7,6SQ7,6V6)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) GT管 5球スーパ ー (6SA7+6SK7+6SK7+6SQ7+6V6)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中波 6球スーパー(6BE6+6BJ6+6BD6+6JH6+6N2P+6AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 7球 2バンド スプリッドバリコン式

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中波GT管7球スーパー

- 真空管ラジオキット(COSMOS) BC帯 中2 5球スーパ ー (6BY6+6BJ6+6BJ6+6BC5+6AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) BC帯 中3 6球スーパ ー(5915+6BJ6+6BZ6+6BZ6+6DK6+5AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 2バンド 4球スーパーラジオ(6BY6,6BA6,6LM8,6AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 2バンド 6球スーパ ー(6BY6,6BD6,6BD6,6BD6,6HA5.6AQ5

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 2バンド バーニア式(6BE6,6BA6,6BZ6,6AV6,6AQ5)

- 真空管式 FMラジオ (ロックド・オシレータ)

- 真空管式 FMラジオ (レシオ検波)

- 短波LA1260受信機

- 短波スーパー受信機 TDA1572 for 7.5MHz

- 短波スーパー受信機: TDA1572(高周波増幅1段)

- 短波ワイヤレスマイク: S042P

- 破産:清算の歴

- 秋月電子 FMワイヤレスマイク キット(ステレオ)

- 秋月電子 LCDオシロキット (JYE Tech)

- 秋月電子 マイコンデジタル時計キット Ver.3

- 科研 (KAKEN) ACT3 AMラジオキット

- 簡易マイクアンプキット

- 自作 5石AM ワイヤレスマイク(トランス変調)

- 自作 7Mhz 3球 1IC ダイレクトコンバージョン

- 自作 BC帯ワイヤレスマイク 電池管3球+2TR

- 自作 DC12V 3球式AMワイヤレスマイク

- 自作 LC発振 4石FMワイヤレスマイク(バリキャップ変調)

- 自作 「1球+1石」スーパーラジオ

- 自作 ミニチュア6球スーパー 2号機

- 自作 ラジオ用GT管アンプ

- 自作 ワイヤレスマイク: AN610

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 2号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 2号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 3号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 4号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク5号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 10号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 6号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 7号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 8号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 9号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 03号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 04号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 05号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 06号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 07号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 08号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 09号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 10号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 11号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 12号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 13号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 14号機_

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 15号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 16号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 17号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 18号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 19号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 20号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 21号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 22号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 23号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 24号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 25号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 26号機_

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 27号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 28号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 29号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 30号機_

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 31号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 32号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 33号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 34号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 35号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 36号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 37号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 38号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 39号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 02号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 03号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 04号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 05号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 06号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 07号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 08号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 09号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 10号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 11号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 12号機

- 自作 水晶発振式4石FMワイヤレスマイク(バリキャップ変調)

- 自作 水晶発振式FMワイヤレスマイク

- 自作 真空管 BC帯 2球ワイヤレスマイク(6N2P+6CH8 トランス変調)__

- 自作 真空管 BC帯 4球ワイヤレスマイク

- 自作 真空管 FMワイヤレスマイク 1号機 2球(6EW6+6AQ8)

- 自作 真空管 FMワイヤレスマイク 2号機 3球(6EW6+6EW6+6GU7)

- 自作 真空管 FMワイヤレスマイク 3号機 2球(6BK7+6GU7)

- 自作 真空管+TR ハイブリッド AMワイヤレスマイク (6BA7)

- 自作 真空管+TR ハイブリッド AMワイヤレスマイク (トランス変調 3A5)

- 自作 真空管6球受信機

- 自作 真空管FMワイヤレスマイク 4号機

- 自作 真空管FMワイヤレスマイク 5号機

- 自作 真空管 4球

- 自作 真空管+TR AMワイヤレスマイク(トランス変調12DW8)

- 自作 電池管3A5 ハイブリッドFMワイヤレスマイクの番外編

- 自作 電池管3A5+TR ハイブリッド FMワイヤレスマイク

- 自作 電池管3A5 AMワイヤレスマイク2球式 ( トランス変調)

- 自作 電池管3A5 FMワイヤレスマイク

- 自作スーパーラジオ :キットケースに収納。

- 自作ラジオを市販ケースに入れよう」: TA2003

- 自作品 ダイジェスト

- 複合管 6AQ7 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 21号機

- 複合管 6AQ7 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 22号機

- 超再生式 小型トランシーバー基板

- 超再生式トランシーバーキット JC986A

- 超再生式検波の実験 FM帯

- 超再生式検波の第4弾

- 超再生式検波受信基板

- 超再生式検波基板 (MAX295)

- 超再生式検波基板 タイプD

- 転売ヤー。 落札代行業。

- 遅延タイマー

- 録録 ★作者

- 録録 ★談話室 Q & A

- 録録 ★

- 電池管レフレックスラジオ基板

- 電池管ワイヤレスマイク1(FM変調)

- 電源基板 RK-88

- 飯山ホテル 補助金

- 高感度レフレックスラジオ

- 麦島

最近のコメント