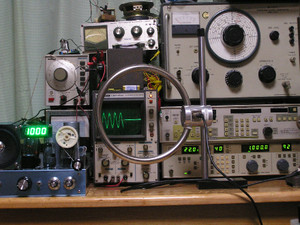

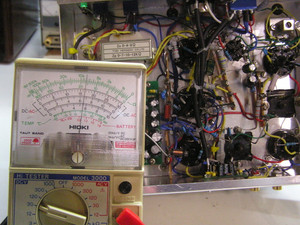

メーカー品を入手して感度不足時には、⑦ の方法が有効。ノウハウは、JIS認定の指針式国産テスターで測ること。

********************************

ナショナルや東芝など家電メーカーの5球スーパーは、6石トランジスタラジオより感度が劣る。その理由はゲイン計算をすれば自明なので、オイラのような田舎者が論ずる処ではない。6TR-STDなどのTR6石ラジオキットの方が、5球スーパーより格段によく聞こえる。

5球スーパーはIFはたった1段なのでIF2段ラジオよりは感度が劣る。IF1段ラジオをどうチューンUPしてもIF2段に勝てない。それでもチューンUPしたい方向けに記述する。

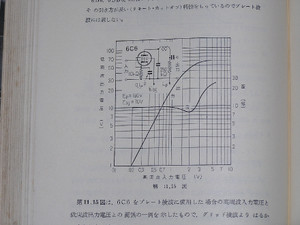

・球起因のノイズが大きくならない電圧範囲が存在する。 それを超えた印加電圧で使うのはノイズが増えSNが悪化する。印加電圧具合でオツムが悪い者の工作物かどうかも判明する。

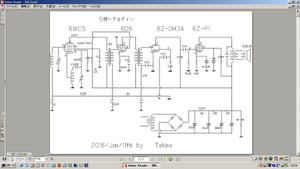

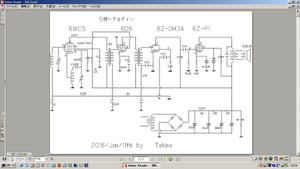

5球スーパーの受信感度を上げる。 シャーシー加工してラジオを自作される方には既知だと思うテクニック。

①ノイズを下げる。 いわゆる一点接地(局所集中接地)。平滑回路のコールド側を渡りにするとノイズが高いものが出来上がる。電子が迷移動しないようにする。

低ノイズ化のために、「平滑回路基板RK-137」を興してある。

残留ノイズ目標値: VRを絞ってのSP端をVTVM計測し1mV以下にする。できれば0.3mV程度にまとめる。

②「感度が取れるレイアウト」になるよう注意を払う。

アンテナコイルとシャーシが近いとQが下がるので、離すこと。

目安としては5cm。 ssg使った実験では7cmでも影響があるので、5cmはシャーシーから浮かせる。

③アンテナコイルは可能ならバーアンテナを採用する。ソレノイドコイルよりは20dBほど感度良いことが実測されている。

④「バリコン+バーアンテナ」の総合Qが効いてくるので、両者間はそれなりに近づける。 雑誌等には掛かる考察をまだ発見できないが、かなり重要。 バリコンは体積多が感度面で有利だがレイアウト制約も受けるし配線長は長いと不利になるので、バランスで考える。

⑤バリコンからの配線はAWG28、30など細い線にする。表面積の小さい電線を使って、「シャーシと電線とで生じるC結合減衰」を減らす 。 貴重な誘起エネルギーをシャーシーに吸い取られないように 引き回す。シャーシと信号線との密着は駄目。それやると感度劣化が聴感でも判る。

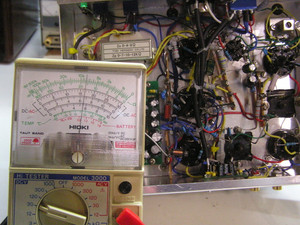

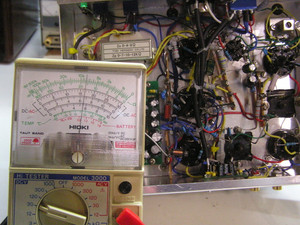

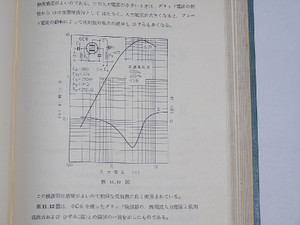

⑥OSCコイルの製造元によっては、バンド下側で発振強度が至って弱いものがある。その結果として下側が感度不足に陥る。 OSC強度の分布具合を測ること。アナログテスターで測ればOK。測り方などはNHKの古本等の古書に載っている。デジタルテスターではOSC強度計測できないので、指針式で行う。 オシロでみるよりは指針式で測ると一目瞭然。

⑦局発の発振強さをあげること。 混合時に充分な注入量があるとIF出力電圧が増える。

これ結構有効。

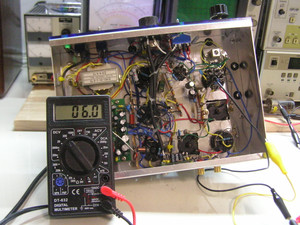

指針式の30vレンジで計測

どこを測ればよいかは、NHKのラジオ教本に公開されている。意匠権があるので私は公開できない。 12Vほど確認できればOK. 18Vもあると過発振ぎみなのでOSC強度を下げる、あるいはIF段でのゲインを下げる。

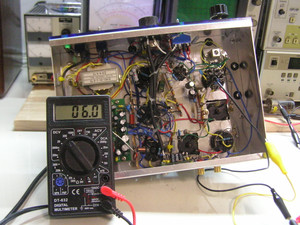

chinaテスター (JIS認定通らない中国製) 。

RF信号の波形が重畳して、それをサンプリング周波数で計測するので真実は闇のなか

上のように 真値は12V超えているので、デジタルテスターはあてにならない。

⑧IFTの方向に注意。記事。

とりわけIFTは受動素子ゆえにロスの大小がある。けっこう、この差が効いてくる。ロスの少ないIFTを選ぶ。メーカーとしてはSTARをお薦めする。 TRIOは薦めない。

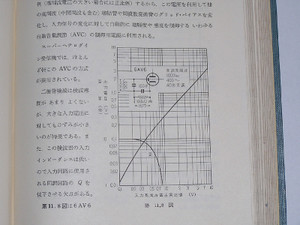

⑨AVCラインからの455kHz電波放射(輻射?)にやや神経をつかうこと。検波効率は100%よりも10%~20%ほど低いことが先達から雑誌等で発表されている。検波できなかったRFのエネルギーの行く先を熟慮すること。検波段への10%くらいは下流に抜け 検波されなかった455kHz信号がSP端で放出される。これが悪さをする。 このノウハウが理解できない水準だと、まだビギナー領域です。

AVCラインの引き回しの良否で感度8dB程度は違うので、思慮深く検討すること。

もし製作なさるならばノウハウはここに公開済み。上記より詳細なことを記してある。

それにこれも参考になるだろう。

***********************************************************

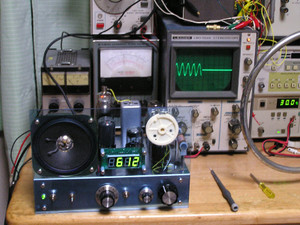

5球スーパーの受信感度を上げる。メーカー製ラジオで感度上げる

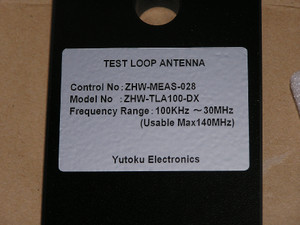

1,局発強度を上げる

まず、局発強度分布を確認する。中波下側で局発が劣るコイルが実装されている場合がそこそこあるので、必ず確認する。

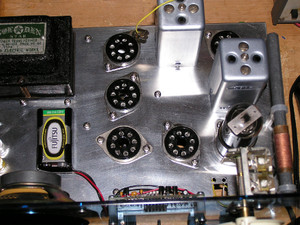

・不幸にして該当してしまった場合は、6WC5のSG端コンデンサーを増量し「104 +104」する。結果発振強度が多少上がる。

・不幸にして該当してしまった場合には、PIN6の20Kを 増やす(減らす?)。 ガツンと変わるので注意。

計測時11Vより低いと感度はでない。

上をクリックすると実測例に飛ぶ 。アナログテスターで計測。(中華製デジタルテスターでは無理)

2,

6WC5を適正電圧で使う。高電圧だとノイズモード? になるので、180V~220Vで使う。240Vも掛かっているとSNが悪い状態。 ノイズをさげりゃ 弱い信号もしっかり聞こえてくる。 SG電圧は85V~95Vがノイズ少ないので100V超えは避ける。

3,

6Z-DH3A.

・ハム音が弱くなるように 1番ピンを接地し、6番ピンに6.3Vを掛ける。これによりノイズは2dbほど下がる。

・ゼロバイアス抵抗を新品にする。微小リークが減ってやや感度UPすることもある。6.8Mあるいは10Mに替えてもOK.

4,

UZ-42.

SG電圧掛けすぎ例が多く発熱面で不利になっている。カソード抵抗1.5K前後。 SG抵抗33K前後が熱量面でほどよい。

最近のコメント