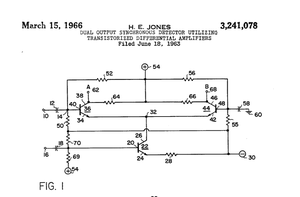

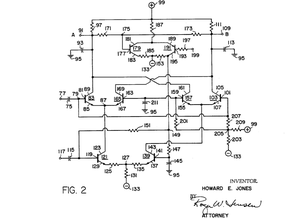

中波での同期検波デバイスを列記 :one device で検波。

直交検波デバイスとして古いものに Sprague ULN2111Aが存在する。市場登場年は1968年以前らしいことまで判明した。このFM IF ICで同期検波できることを開発陣は理解していた。

実は、ギルバート氏(英国人) が米国にて回路発表したのは1968年である。ギルバート氏がSpragueに居たかは情報確認中。

MC1496が登場したのも1968年である。このコピーがNJM1496になる。

米国人考案でなく、移民が主たる考案をしていたのも米国らしい。

******************************************************************

今見つけられる資料は1948年の「tube +diode 式」のものだ。シンクロダインと命名はされている。

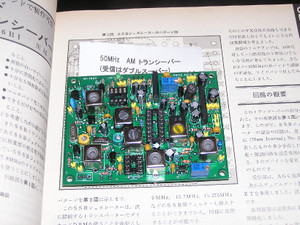

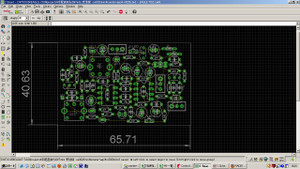

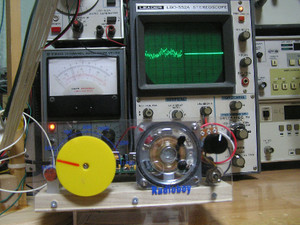

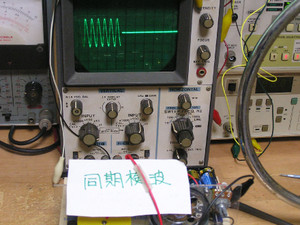

これと同じことはトランジスタを採用したユニット動作で2019年に確認済み、動作具合は公開済み。しかし感度upのためにosc強度を上げていくと帰還するので、one board化は棚上げ。

*****************************************************************

同期検波に手を出したい工作派は非常に上級な筈で、オイラが調べた上述程度のことは学習済みな訳です。 このdata sheetに公開されているIC型番はなんとなくわかった。そりゃ51年前の製造品なんで入手は無理ぽい。

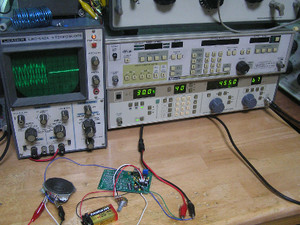

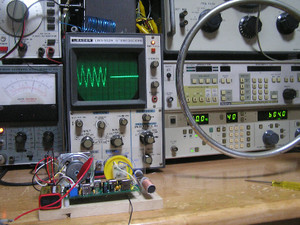

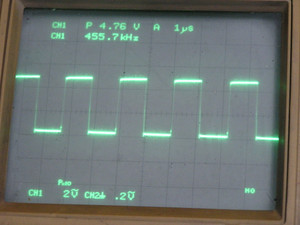

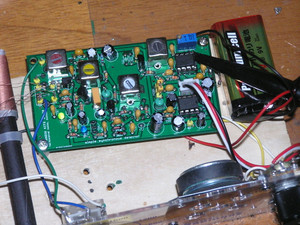

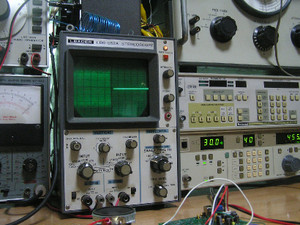

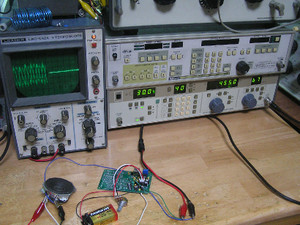

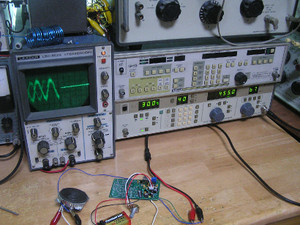

・one devicで 同期検波できるのは先ずLM567 。最も入手しやすいので、この使用例は多い。オイラもこれで基板化済み。ICレスの回路は単独ではOKだが、信号帰還して苦しいので棚上げ中。別基板化すればよいことは確認済み。⇒ 落ち着いたら回路公開はしたい。

・次にはS041P.

455kcでは無いが

・東芝製ICもあるが流通していないようだ。

・トムソンからは2つ見つけた。ひとつは単価400円前後で流通中。

、、と此処まで情報を挙げておけば自力で型番が判るだろう。このヒントでわからなきゃ、データシートを読むチカラが不足している。

FM IF用デバイスでDBM内蔵なICならば ほとんどのもので同期検波ができる。IFはリミッター動作するので同期検波のキャリア生成に使える。クワドラチャ検波周波数を外部部品に依存している型番を使えばよい。入力信号強弱に引っ張られない工夫が必要。

**************************************

同期検波ラジオICも流通している。 トランジスタ検波が主流のラジオIC分野ではあるが発展期には同期検波に耳目があつまっていた。

1, 感度がよい

2、音質が良い。

3, 信号のQSBに強い。 充分なリミッター動作中であればQSBは体感できないほど信号強弱には強い。

具体的型番は

TDA4001, TDA1220, TA7640,TA7641,TA7687等。

最近のコメント