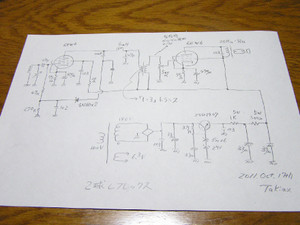

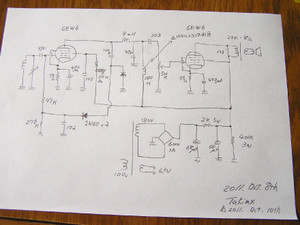

2球式 レフレックスラジオ 自作 (6EW6+6EW6) その5

2球でスピーカーを鳴らそう作戦です。

YAHOOにて、トランスを調達しました。

「1:3」との事でしたが、テスターでΩを測ると1:9位です。(270Ω:2500Ω)

昇圧比は高い方が助かります。

1次側のヘンリー値も少ない方が,「低域ブーストから逃げれる方向」に働きますね。

100Hチョークが3.54KΩ。

「トランス10KΩ:8Ω」が340Ωなので、現用のトランス(チョーク)よりは

ヘンリー値が小さそうなのが、推測できます。

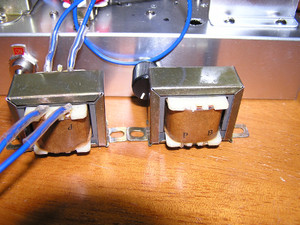

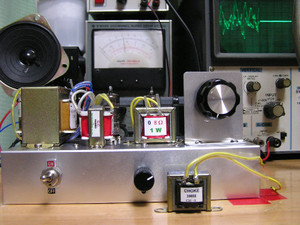

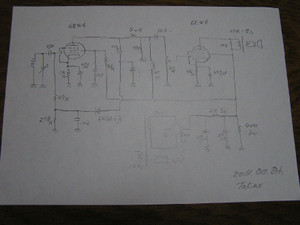

↑購入したトランス。

右が購入のまま。左のように、天側に端子を振り直しました。

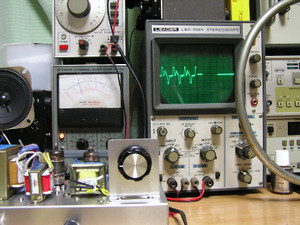

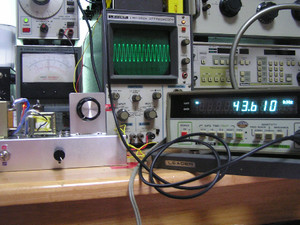

NHK第一を受信中。SP端でのバルボル読みは0.1V位。

現行のチョーク(トランス10KΩ:8Ω)⇒「1:3」トランスに換装して14dbほどup。

音量面では充分です。(3S-STDより大きな音出せます)

受信中、「1:3」トランスの2次側をバルボルで見ていると、ピークで0.7Vまでは振れてました。

AF段のバイアスは-1.5V~2Vが良さそうです。(レフ部のゲインを下げるのが正しい??)

リップル音は、依然として付いてきます。

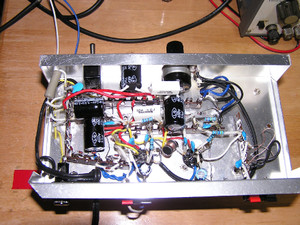

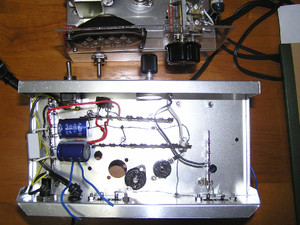

AVRの後に、RCの平滑をもう1段追加しました。もうスペースが苦しいです。

3wayのSPで鳴らす音には、遠いです。

手持ちの10cmSPで聞きます。(高域も低域も音圧が取れないSPが、ベターです)

ここまで実験してきましたが、

**********************************

検波後は、トランス負荷でAFに引き渡すのが、一番効率がよいですね。

(圧倒的にグッドです。)

トランス負荷(チョーク負荷)ですと、電源のリップルにとても敏感なので

平滑回路はCR2段程度ではダメですね。リップルを引き込むイメージに近いです。

(3S-STDは,いま4段にしてあります)

AVRも高音の広域ノイズを有するので、

何か工夫がないとノイズに埋もれた信号を聞くことになります。

(2011/NOV/5追記

秋月から購入したSPで聴くと、シャー音も減るので、リップルの高調波のようです。)

**********************************

この2球レフレックスでは、よい実験をさせてもらいました。

追記2011/Oct/17th

造れば判りますが、補助アンテナは不要です。

見てくれが悪いので、自分の机の上で鳴らしてます。

2011/NOV/07 追記

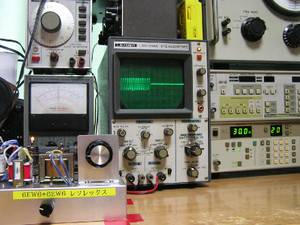

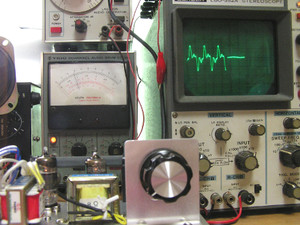

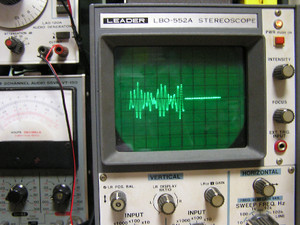

SSGから1Khz変調の入力↓

SSGから400Hz変調の入力↓

これだけ、低域が持ち上がってます。

雑誌には、このような特性情報が載っていないのが、大変不思議です。

レフ部のプレートから見て、インダクター負荷はLPFを形成していますね。

(盛り上がり方がキツイです)

去年初めて作った再生式ラジオ(チョーク負荷)でも、

聴感上、低域が持ち上がっていたので、「変だなあ」とは想ってました。

こうやって波形で確認しつつ、

回路図を眺めると、LPFになっているのが理解できました。

*****************************

追記 2012/Feb/26

アイドル状態(無信号状態)↑の初段バイアス電圧。

同調時。↑0.05Vくらいの変化。

シャープカット球って、こういう挙動の球だと想っています。

*****************************

追記 2012/Mar/3

AF段のトランス負荷(インダクター負荷)は、

負荷そのものの固有共振周波数に左右され,

ハイブースト 或は ローブーストになることが判りました。

並列共振時は、ハイインピーダンスに成るためですね。

最近のコメント