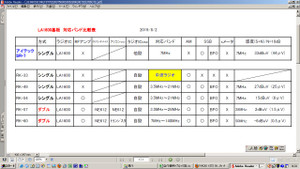

TA7613 ⇒ TDA1083にしてみた。短波ラジオ 自作。プロダクト検波作動も確認。

*******************

TDA1083が届いた。 日本のラジオ工作サイトを眺めるとTA7613とコンパチブルだと信じられている。

しかしradiomuseumに拠ればピンアサインは同じだが やや性能が違うことになっている。

********************

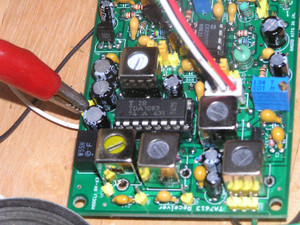

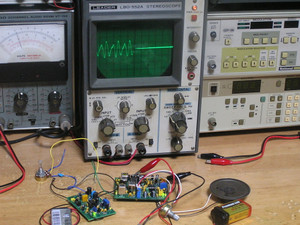

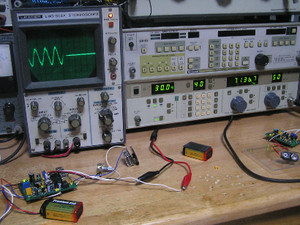

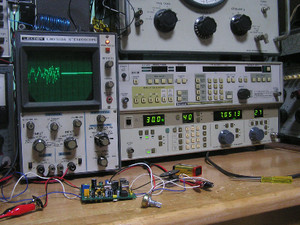

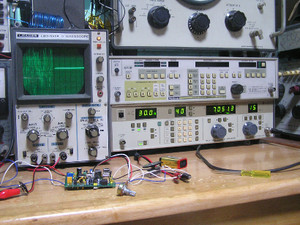

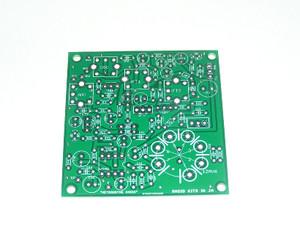

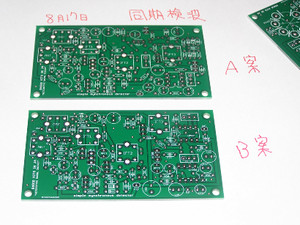

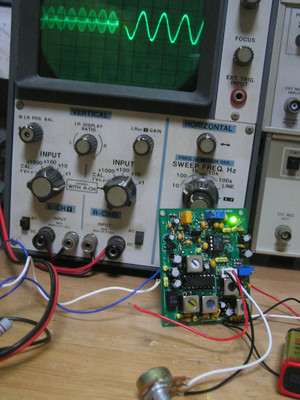

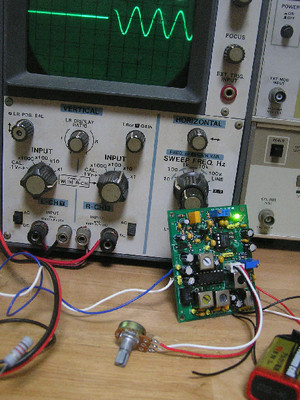

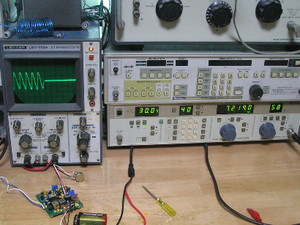

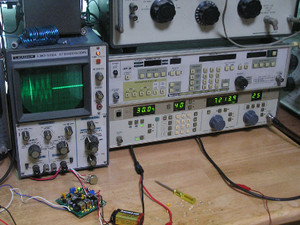

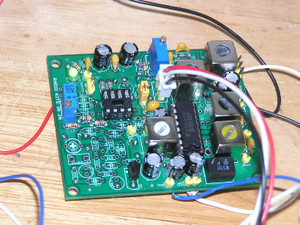

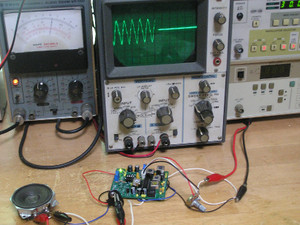

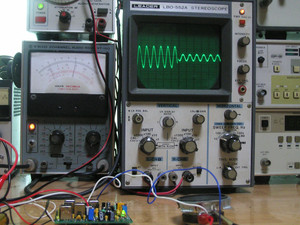

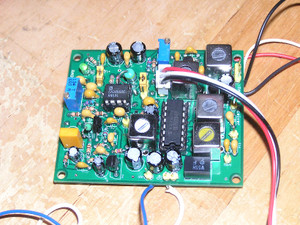

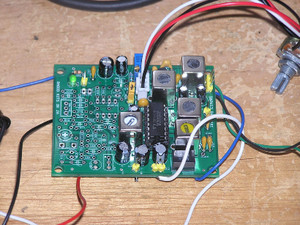

am/ssb 2モード 短波ラジオ基板 RK-63にて 差し換えてみた。ca3028がプロダクト検波担当デバイス。

**************************

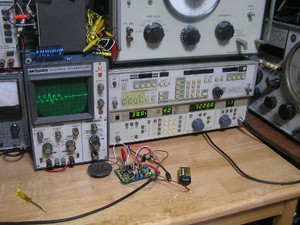

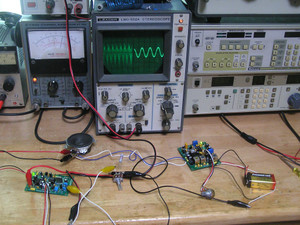

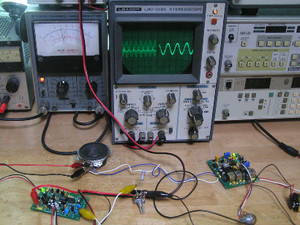

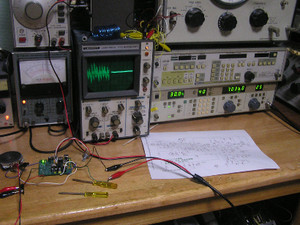

「高周波増幅+la1600」ではこのssg値で (s+n)/n=10dBになるが、このtda1083でしっかり聴こえてきた。tda1083にしたら感度が良くなった感だ。

*******************

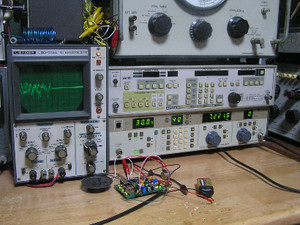

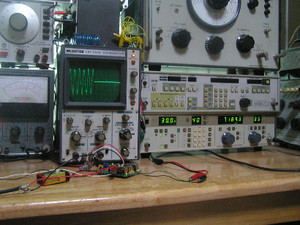

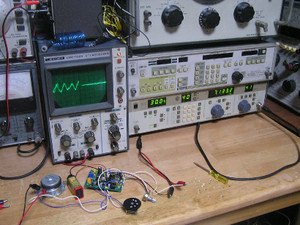

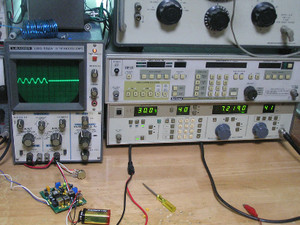

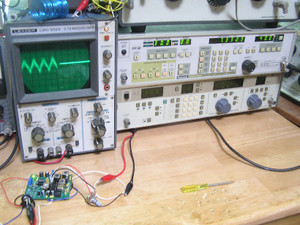

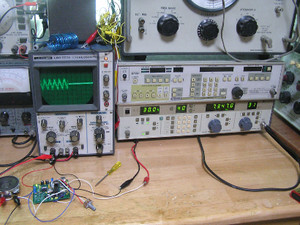

これも聴こえる。

********************

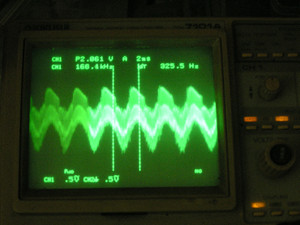

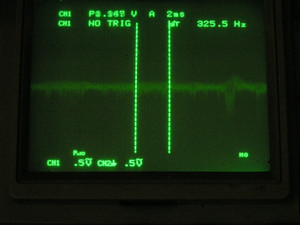

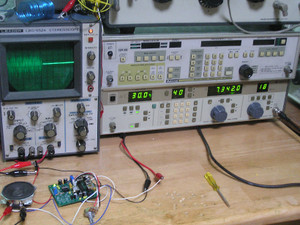

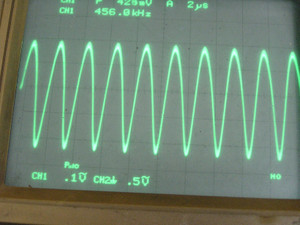

(s+n)/n=10dBになるのは このSSG値 (1uV)

*******************

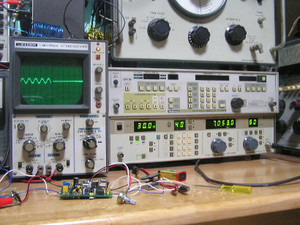

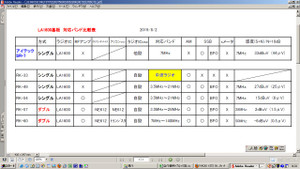

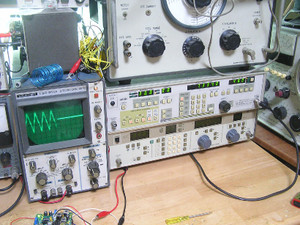

・TA7613 ⇒ TDA1083に換えたら感度upしたようだ。

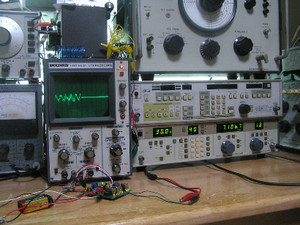

・欧州のようにTA7613(TDA1083)ゲイン設定は抵抗で行なえる。R4推奨値は62Kオーム~100Kオーム。

・ラジオICのAGCが追い付かないので、7MHzではRF段をマイナスゲインで使ってほしい。

・IC内蔵のAF部を使い小型でプロダクト検波対応の短波ラジオ基板になった。

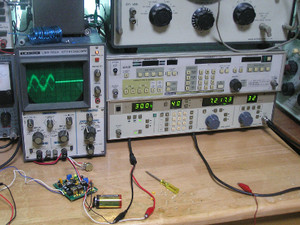

参考にLA1600基板の実測感度を上げておく。

*************

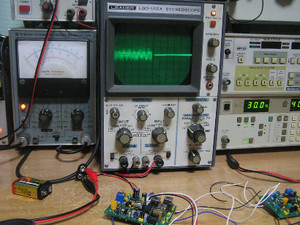

DSBマーカー(455kHz)から信号を入れてプロダクト検波確認した。

聞えてきた。 これで作動確認できた。

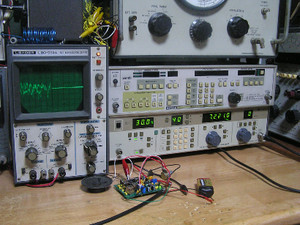

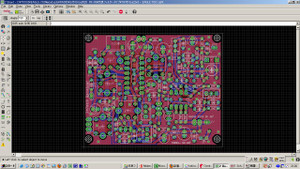

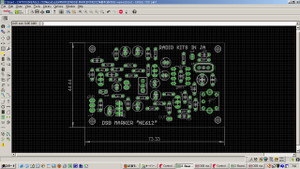

75 x59mmサイズでam/ssb検波できる基板がまとまった。

low bandではここまでの感度不要ゆえに、rf ampはマイナスゲイン作動でお願いします。

本基板はRK-63にて領布中。

****************

実験中の TCA440 基板の扱いに悩む。6度めの基板が届いてはいるが、、。

agcの時定数を外部crで設定できるラジオICが数種類あれば、相が回るTCA440をわざわざ使うことは無いので、ラジオICの仕様を確認してみる。

******************

最近のコメント