csb455を発振させて使う。

今日はこの続き。

フォトカプラーでAM変調を掛ける実験の続です。

前回は455kHzに届かないので、部品配置を少しかえた。

2sc1906で試すと1/3の150kHz帯でのoscになった。

2sc181blでこの周波数。

« 2024年11月 | メイン | 2025年1月 »

今日はこの続き。

フォトカプラーでAM変調を掛ける実験の続です。

前回は455kHzに届かないので、部品配置を少しかえた。

2sc1906で試すと1/3の150kHz帯でのoscになった。

2sc181blでこの周波数。

回路はここに公開済み。

455kHzマーカー基板を7例。

・「IFT調整専用ツール」はテストオシレーターではないのだが、「455khz テスト オシレーター」との謎用語が近年独り歩きしている。さて発振者(発信者)はだれだ?

・発振強度の強弱ができて、発振周波数の可変をできるものをテストオシレーターと名称づけされ、それで商標登録されていた記憶だ。テストオシレーターを名乗るならば、その二つができてからになる。

すでに領布中の455kHz IFT調整用マーカー基板は下記①、②、③、⑤、⑥、⑦の6種類。(TA7310はスキル必要なので領布しない)

①オールトランジスタ式。RK-07(サイズ42 x77mm)

上級者向けの基板。初心者は遠慮ください。

泉 弘志先生が公開したトランスレス変調を2SCにしてみました。

これは ここに紹介ずみ。 基板は領布中.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

②NE612式。RK-30(サイズ 42x 60mm)

ダブルバランスドミクサー(NE612)を使った455kcマーカー。 ここに紹介ずみ。

綺麗な変調になります。初心者向け基板。

このne612マーカーキットはyahooにあります。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

③TA7320式(サイズ 42 x52mm)

三種類目として、かなり小型のIFT調整基板を興してみた。 OSC内蔵DBMとして東芝TA7320にしてみた。国産DBMのマーカーです。FINALを2SC2061等にすればオール国産半導体になる。

中級者向けの基板。初心者は遠慮ください。

上記①、②の455khzマーカー同様に電波飛ばして調整する。ラジオに結線してもよいが電波で飛ばす方が調整は楽だろうと。

・レゾネータに村田製CSB455を使うと 「68PF+トリマー20PF」でほどよく455.0kHzに調整できる。

①

OSC波形。

②

③

トーンはこの位の周波数。

④

AM変調波形.

⑤

電波でとばして確認。黄色いアンテナ電線をバーアンテナに近づけて測定。

⑥

大きさはこの位。

TA7320で455kHzマーカーをつくってみた。

通算324作目。基板ナンバー RK-72

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

④TA7310式

上級者向けの基板。初心者は遠慮ください。

記事はここ。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

⑤シグナルインジェクター兼用

YouTube: signal injector for diy tube radio

RK-164

**************************************************************

⑥オールトランジスタ式。RK-230

RK-07のtone部をtwin-t回路にしてみた。上級者向けの基板。初心者は遠慮ください。

「レゾネーターが同じ型番で、同じ回路でも発振周波数が1kcほど低い」ので、磁場?が違ってきているぽい。

**************************************************************

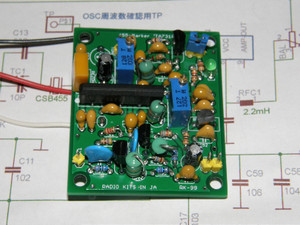

⑦ フォトカプラーでAM変調かけたシグナルインジェクター。RK-337

音楽を聴くには不向きです。ne555は矩形波出力なのでフォトカプラーで遊んでみました。実験用の基板。RK-337

乗算が必須なssb復調(アナログ復調)。これを理解できなきゃ、無線は止めた方がよい。

パルス振幅復調も勉強してね。

搬送波が存在するamとdsbは同期検波で復調。

検波デバイスに、ca3028,ne612.sn16913を使った基板。

ne612は455kHzではマイナスゲインになるので、お薦めはしない。設計センターが45MHzなので、1MHzより低い周波数ではロスる。

超古典(mc1496以前)に開発されたca3028はゲイン取れる。455kHzではca3028を推奨。

mc1376は455kHzでゲインが取れそうなので、プロダクト検波させてみる。

**************************************************

同期検波の方法 : 「乗算回路を使う」のはプロダクト検波とおなじ。

① プロダクト検波回路と違う点は、

乗算デバイスへの注入信号に「受信した電波信号をリミッター通過(RFネライ=0.4V~0.7V、逆相)させて」それを入れる。

感度?(変換効率?)は注入量の強さと比例関係にあるので、調整は「強い注入量を絞る方向で合わ」せる。

② リミッターデバイスにはTA7061が使い易い。

RFスピーチプロセッサーは、ハムジャーナルでは1975年発行の2号が古い記事だ。

もともとTXの追加オプションとして米国で人気なったのを、八重洲FL-101(1974年発売)に搭載したのが国産機の起点になる。

ケンプロKP-60は、欧州ノミの市で出回っていた手書き図面がベースになっている。が使われおる。

RFスピーチプロセッサーの実験中。

「NE612+455kHz IFT」なので、AM波形はこの程度。ne612では1MHz以下は不得意。

20mV/devなので120mV位。

DSBを止めて AMのままリミッテイングさせた。

復調後のオペアンプ回路がボコボコと発振中。後段オペアンプを止めて復調レベルを100ミリボルト位にあげるのがよい気配。

当社は、1961年(昭和36年)12月に設立。水晶デバイスおよび応用製品のメーカーとして、水晶振動子や水晶発振器、その他水晶フィルタ機器を扱い、コンピューターやスマートフォン、カーエレクトロニクス、医療機器など幅広い用途で用いられていた。近年では防災無線や無線基地局向けの需要が伸び、大手産業機器メーカーを主体に3割程度を海外向けに販売。

2023年9月期の年売上高も約58億4100万円を計上。

ケンプロのKP-12A、アイコム等では、このNKD製のSSB フィルター。

ラジオ少年の電源トランスは、手頃なサイズで使いやすい。

単球ラジオで常用している型番BT-0Vは、2024年2月に売り切れ。

5球ラジオでFITする型番 BT-1Vも品切れ。

YouTube: 6AW8 single radio : reflex + regenerative :2023/Aug/24th

***************************************************************

YouTube: one tube radio D.I.Y 6BR8. 2024/Dec/1st

トランジスタラジオ用のIFT,OSCも枯渇モード中。

文字入りダイアルは日本市場にない。 中国では製造していない。

***********************************************************

12AU8は国内では枯渇中。

6KE8は 運よくゲットできた。

低周波信号でOSCをON/OFFさせるとAM変調になる。

フォトカプラーでoscをon/off させてみた。

YouTube: radio maker tested. using tlp559.

osc波形。今回の配置では、455kHzに届かない。ZTB455,CRB455,CSB455みな455に届かない。

マーカーには使えそうだ。

oscが強すぎるらしい。 rezonatorの発振回路は弱くすると発振停止になるので、塩梅が難しい。

音楽を聴くには不向きです。ne555は矩形波出力なのでフォトカプラーで遊んでみました。実験用の基板。RK-337

ギルバートセル型dbmとしては、最古のmc1496が発売されたのが1969年。ギルバートセルは1968年に論文公開ではあるが、その原型となるのは数年前から他者によって公開されている。

ギルバートが欧州に戻って手掛けたdbm SL1641は高性能でもある。

過去に公開済みであるが、dbmとしてMC1496、AN612、NE612、AN610、SL1641、TA37310、TA7320、SN16913、CA3028、S042P等でAM 変調させてきた。

今日はne612と似たことができる モトローラ のMC1376pで「osc+変調」させた。 波形はam変調。

有線電話の子機用(FM通信:いわゆるtelecom )として開発されたのがMC1376。

NE612は国際電話通信網の第二局発用に開発されたIC. このNE612では455kHz帯動作は、20dBほどもマイナスゲインになるのが特徴。

YouTube: testing balanced mixer 'mc1376p' for amplitude modulation

動作上限は20MHzくらい。波形はta7320よりgood.

am ワイヤレスマイクとして使える水準。9v動作だとoscが強すぎるので、6v位で使うのがコツ。

過入力時の波形はバーストになった。 方向性を掴んだので、基板手配した。

等価回路を視るとCが入っており、FM変調したい雰囲気が視れる。実際には内部Cでは全然不足で外部バリキャップのチカラでFM変調している。(FM用に基板化したがAMモードのままなので、AM用に基板をこれから換える)

OSC強さは図中47PFと270PFに依存する。下記図ではFM変調は掛からない。(製造時より内部Cが減少しており、周波数を振れない)

MC1376実験基板は続く。

1.5W 出力のTDA8942P.

初回リリースは1999年。 datasheet ver2が2020なので、1999年4月14日にver1公開。

。

この92万の男は、道徳の概念がないので、育ちが違うらしいことは判った。

簡単に裏切ることも推測されるので、友達は少ないだろう。

「オペアンプでスピーカーをならしちゃった。50mWもでた」の作例(2024年8月)。VR maxだと五月蝿いので8部ほどで鳴らしている。

YouTube: NE5532 amp can drive speakers like this. max50mW

OP2134並みの低ノイズ。 LM386で遊ぶよりも実用的な回路。 ここにて公開.

「ne5532の4パラアンプ」の続として、ne5534で基板化してみた。

YouTube: ne5534 stereo amp : d.i.y

半固定をグルグル回しても波形変化がよく判らないので、合わせには歪率計がmust らしい。

通算586作目。 RK-334にてリリース。

NE5532 シングルを6Vで鳴らすと50mW超えで出力される。ここに公開済み。

YouTube: NE5532 amp can drive speakers like this. max50mW

NE5532 の4個使ってみた。4パラなのでノイズは1/2になる。

YouTube: QUATORO NE5532 audio amp :6V

150mW程度はでてくる。 ICの相性があるの 非反転入力ピン間での電位差が大きいとガサガサノイズになる。 つまり、ガサノイズに為らない組み合わせを探し出す。

通算572作目。 RK-322

BGMとしては、ne5532 シングルで6畳間で足りる。

セラミックパケージ品(1977~1980年代)は 世間で云うように音は良い。 これは事実。

このセラミック 5532は、1983年の製品らしい。SE5532A.

ICでの音を決める要素として、

1、 リードフレームの材質。

無酸素銅がベースらしいがフレームシートメーカーごとに成分が異なる。音色が違う。

松下製BBDでは、セカンドメーカー品の音色が劣る理由はここ。

2, シリコンウエハー上でのパターン幅、引き回し。

これは非公開情報になるが、 引き回しでノイズ強さは増減する世界。

3、洗浄具合。純水の純度。

最近のコメント