・統計では日本に住む人間の7割は「日本語理解は3行まで可能、それ以上は無理」状態ですね。

・スマホ入力しか出来ない方ですと、今長文は貴殿の理解力を超えている可能性があります。pcを扱える知力になって再訪くださいますようお願い申しあげます。

・己のオツムで思考する力を持たない方には、本内容は不向きです。 本デバイスをマンセーするsiteへ移動ください。

・「片目を瞑って使う」、「目瞑って使う」ことも 忖度日本では「使える範囲」です。「良心を持つエンジニア」には目瞑って使うことはできませんね。本デバイスに対しての良心具合もあちこちのsiteでみてとれます。

・データを忖度して最近になってバレた企業として日立、三菱ってのがあります。真空管や半導体で聴く名前ですね。不思議ですね。バレてない企業もあるでしょうな。

**************************************************************

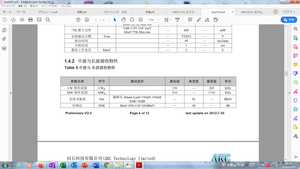

・data sheetは、チャンピンデータとも呼ばれることが多い。それを信じるのは「オツムが弱い側 或いはエンジニアではない人物」。 データシート通りの実験結果になるのであれば、その製品をデータ取した人物は、「エンンジニアの良心」を有している。 3端子レギュレータでのノンノイズ品ではデータシートでの等価回路公開はない。わざわざと同業者にノウハウ公開することを避けている。 医薬品特許は特許庁で心臓部もすべて公開するので、パクられ放大なjapanです。

・計測点を明示してグラフ化したものが科学的資料と見なすことができ、論文系はそうなっている。 水位観測においても計測点を線でつなぎグラフ化する。しかし半導体データ、真空管データには計測点の明示がない資料が出ている。資料の質としては随分と低い。忖度を否定できない。

・統計学的には処々多くの研究者ごとに式が公開されており、「誰の式を利用したのか?」まで含んでグラフ化する。これが明示されていないのは一般的に根拠資料としては妖しい(眉唾???と疑うことから始める)と見做す。

・「この質の低い資料をどうみるか?」 は、オツムの出来に依存する。また、一般教養にも依存する。呼び半田を知らないオツムだと資料を診るチカラはないだろう、、。

・「エンジニアの良心」はパナソニック系では頻繁に聴く用語である。「エンジニアの良心」それに「チャンピオンデータ」を知らないのであれば、だれでもできる簡単な設計の経験しかないだろう、、と推測できる。

********************************************************************

忠実度を英語ではfidelityと呼ぶ。 英語が先に存在しそれを日本語化した文字列ぽい。

hifi-fidelityを 略して HI-FIと呼んでいる。

忠実度ちゅうじつど fidelity:

回路や装置など一般の信号伝達系において,出力に得られた信号が入力のそれにどの程度似ているかの目安。

*****************************************************************

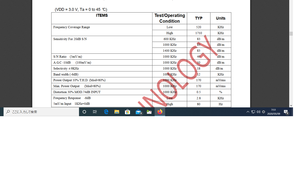

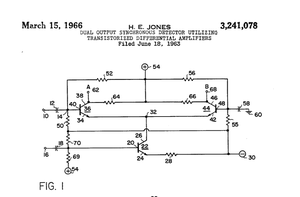

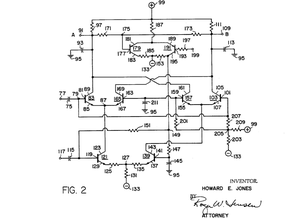

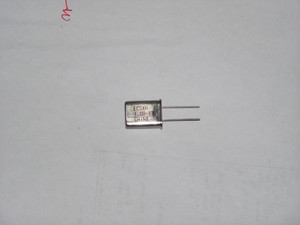

MC1350と云うICについて。

回路網が同一ICとしてMC1590,MC1490がある。MC1590はかなり有名であるので皆知っているだろう。

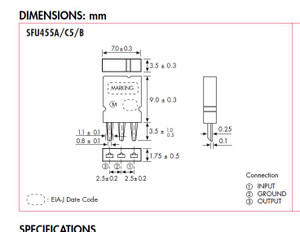

差異としてMC1590はCAN。MC1490はDIP。1973年刊行誌には動作データが載っているので1970年から1972年ころの市場投入品。・MC1350はリミッターICとしての採用例がJAで1976年に誌上公開されている(70年代ではすでにリニア動作用との解釈ではないぽい)。 日本ではリミッターICではTA7061、tubeでは6BA6が有名である。

MC1350,MC1590の等価回路上ではシリコン生成によるR値が2点異なる。最上位であるMC1590はAF AMPもお薦めされているので、メーカーなりにリニア動作に自身があるぽい。

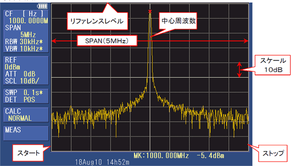

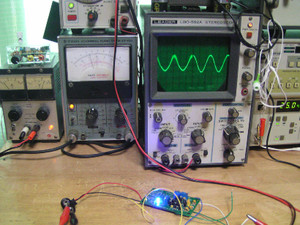

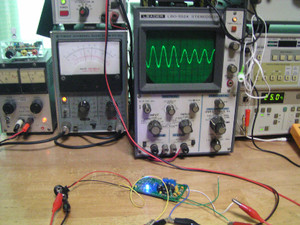

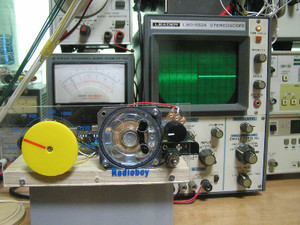

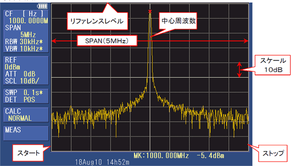

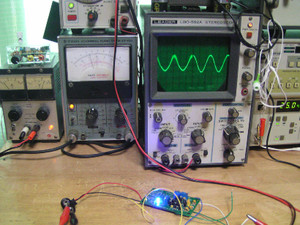

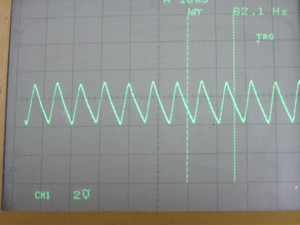

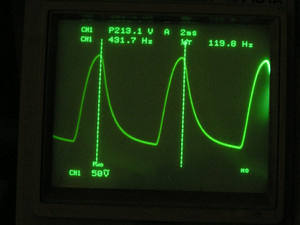

・立ち上がりの遅れや、キークリック、波形のゆがみ、波形の鈍り具合等を視るにはオシロが適している。スペアナでは残念ながら波形ゆがみ・鈍りは計測が困難だ。 横軸が周波数軸なので、周波数に関する観測は適している。高次の歪はスペアナでみるが、1/4次、1/3次歪はスペアナで見れた記憶が弱い。

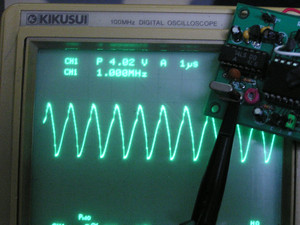

・振幅動作用デバイスのオシロ波形はオシロ原点の点対称(上下の振幅高さがイコールである)であるので、対称具合を見ていく。出力波形が入力波形と相似であることを確認する。忠実度の確認をする。 入力と出力の相似比較はスペアナでは無理だが、ガリ勉君にはそれが理解できない。

スペクトラムアナライザはスペアナと略して呼ばれ、AC電力を周波数別に表示する高感度な測定器です とメーカーが云うんです。波形の相似具合は診れませんね。

と1/3次歪等は どうやってみればよいでしょうか?

フーリエ変換利用した作図形状は次数で異なるんで、難しいね、、。

*******************************************************************

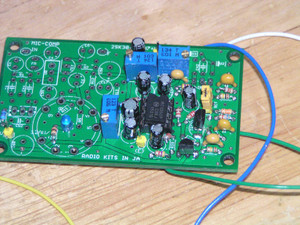

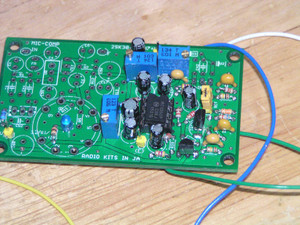

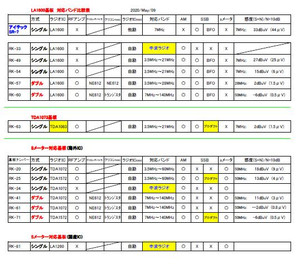

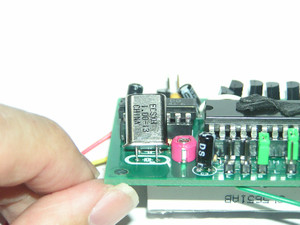

MC1350は非リニア増幅なのでFM専用ICのはずだが、、、との思いで基本項を確認はじめた。 振幅信号での使用は非推奨だった記憶がある。

あえて振幅信号を扱いMIC-COMPを造ろう、、と。天邪鬼的思考、。リニア動作であればmic-compに使えるので、充分なリニア動作であればオイラは嬉しい。片目をつぶってもよい程度のリニア動作であればmic-compにする。

以下の特性から、振幅信号系に使えると己が信じれば使えばよい。どのデバイスをどう使うかの判断はオツム具合に依存する。

******************************************************************

このICの設計周波数センターを見て、国際電話通信の第4世代(第3?)と判るお方はプロで使ってきた側である。同時期にリーリスされたのはNE612。TV側での 1st IF に採用されていたようだが、メーカーデータではFM検波前段での使用が推奨なので、FMリミッター動作用として採用されている(動作点がいびつでも電圧の壁までスイングできればOK)。もしもAM用であれば2nd IF=3.85MHzなので その周波数(3.85MHz)での回路例が通常ついてくるが、MC1350にはちょっとない。つまりAMには不適だとデータから読みとれる。ライセンス生産した会社がAMの文字をデータシートに追加したが、IC開発側データにはAMの文字はない。

①

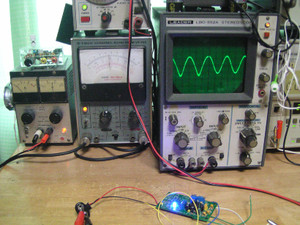

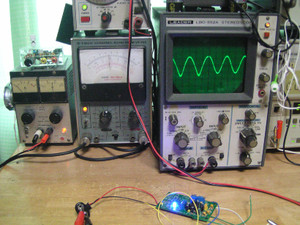

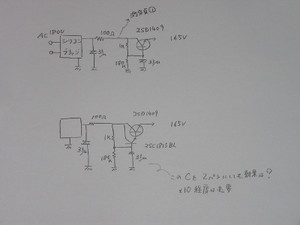

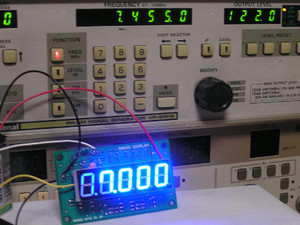

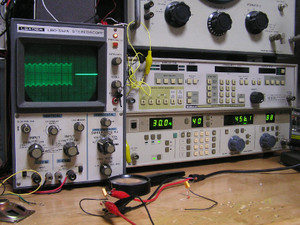

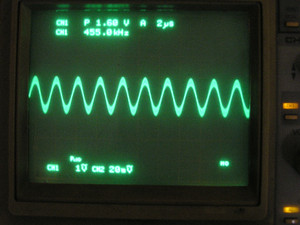

電源電圧と動作点の関係を確認する。 5mVくらいの振幅信号を入れてみる。AGCピンは開放。

直線性(リニア性)が振幅信号では要求される。 音の良いAMPはA級動作だ。 わざわざAB1、AB2にするのはセラミック球くらいだ。

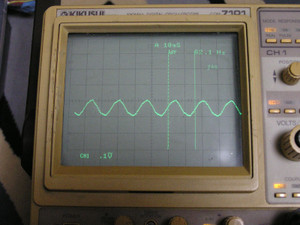

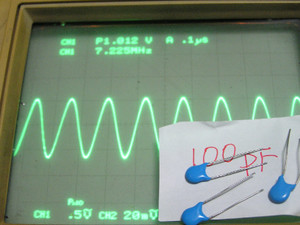

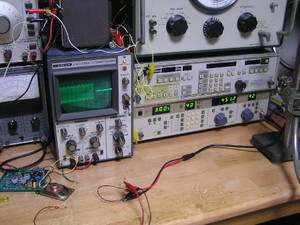

右側が印加信号。左側が出力。 相似でないね。波形が点対称でない⇒振幅ものにはちょっと不向き。オイラのネライであるmic-compには波形面では無理ぽい。かなり残念。

メーカー推奨電源電圧が12Vだ。 しかしこの12Vでは、動作点が良くない。 上側が伸びすぎている。データシートほどのゲインにはならないので飽和にはまだ遠い。真空管でもここまで酷い波形は簡単には出せない。

・メーカー推奨電源電圧では振幅信号は形が変わってしまい AM用としては全く扱えない。使うならばFM用ICだろう。

******************************************************************

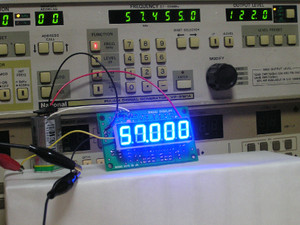

②

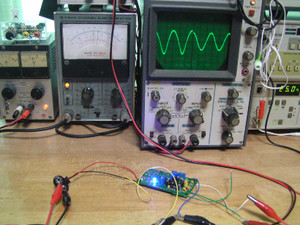

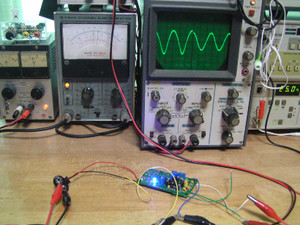

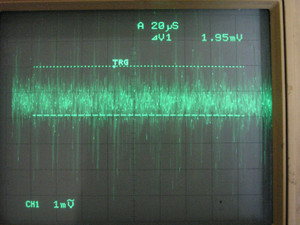

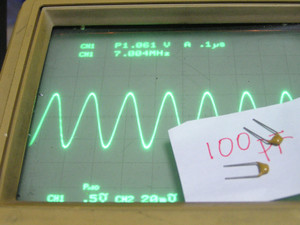

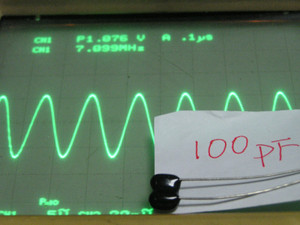

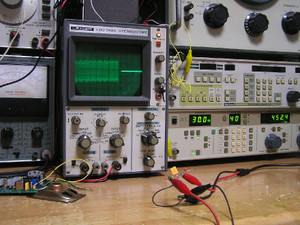

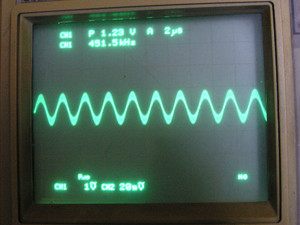

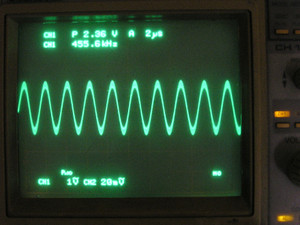

電源電圧9V位。

今度は逆に下側が伸びている。 電源電圧をさげたら増幅度が増えた。、、と12Vはベターな動作点でないこともわかった。

電源電圧を0.1V単位で決めてやる必要があるICだ。これも相似でない。点対称性が低い。

忠実度が低くこの電圧で、この波形AM信号を扱うと「お馬鹿と云われる」波形水準。

******************************************************************

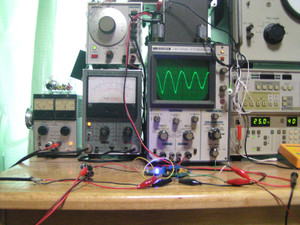

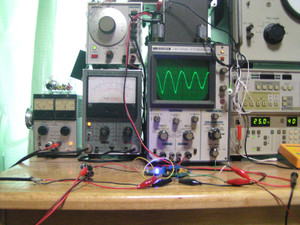

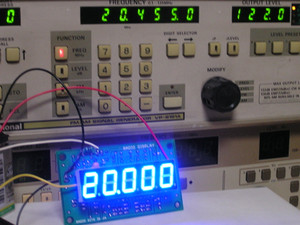

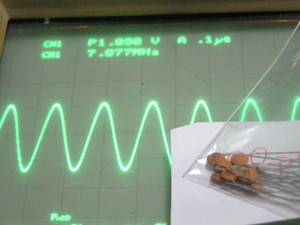

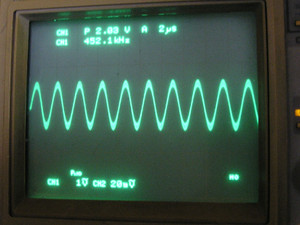

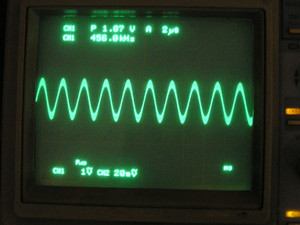

③

7Vに落としてみたが、駄目だ。忠実度がさらに下がった。ここまで酷いと音でも判る。音が汚くでHI-FIではない。mic-compは無理っぽい。

******************************************************************

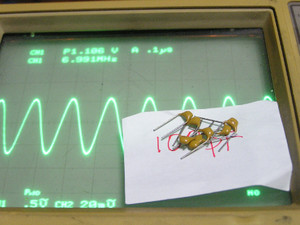

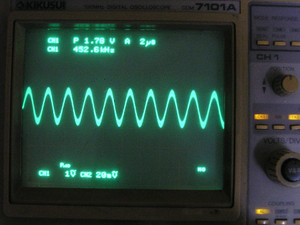

④

電圧を戻してみた。8.5V位。

こりゃもっと駄目。電源電圧によって動作点がフラつくことを確認した。捨てた方が精神衛生上好ましい。

ラジオICではこういう動作をするICにまだ遭遇していない。

******************************************************************

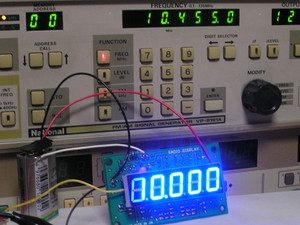

⑤

電源電圧は6Vくらい。

上とはまたまた違う。この状態だと音が歪みぽくて確実に判る。

、、と云うことは振幅信号を扱うのであれば、ベターな動作する電圧を抵抗可変式で決定する必要があるICだ。 やはりFM信号用ICだ。この後段にリミッターを入れてFM用に使うのが正しいだろう。

仮に振幅信号用であれば、「クワチャドラ検波でなく 包絡線検波或いはプロダクト検波が後段の回路」がメーカーから提示がある。しかしデータシートではクワチャドラ検波前段のIFとして扱っているので、メーカー推奨としてはやはりFM専用だろうね。「このIC登場時に45MHzや60MHzでリニア増幅IFが必要だったのか?」の背景も考慮する必要がある。

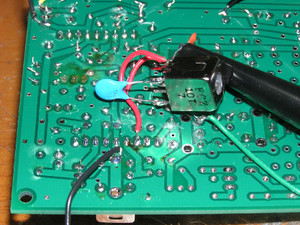

等価回路を眺めていたら、動作点が移動するわけもうっすらと理解できた。等価回路上ではシリコン生成によるR値が2点異なる。

******************************************************************

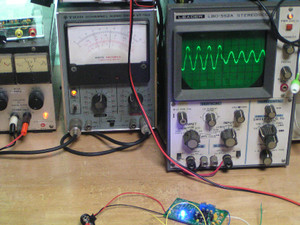

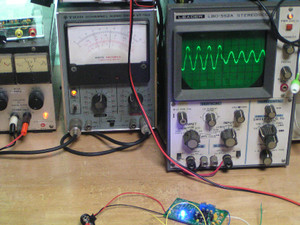

⑥

この電圧近傍でベター点がある。VTVMの差を12V時と比較すると、この電圧は推奨できる。

振幅信号を扱うのであれば4.9V前後で0.01Vステップで追い込む必要がある。

20分通電しながら観測していたら、1点???だ。

不幸なことに、電圧一定でも出力が2dBほどゆっくりと増減する。 電源が安定していても動作点は揺れていることが判った。 正直に云うと、SSB,AM等のリニア増幅用途には全く不向きなICだ。安定したリニア動作をさせるのは、電源回路も含める必要がある。

「振幅信号では怖くて使えない」のがオイラの感想。メーカーはFM検波前段のICとしての位置づけなので、リニア増幅かどうか重要でないらしい。通電した結果 AM向きなリニア特性ではない。 あえて使うならば周波数変調された波形の分野になる。

安定したリニア動作をさせるのは、電源回路も含める必要がある。

***********************************************************

考察

・例えば電源電圧12V時には5番ピンに約6V出現。

・制御電圧を5番ピンにかけて0.2mA弱注入できる回路がAGC回路になる。

・逆流すると苦しくなる

・無信号時にはAGCモードに為らない制御電圧

・波形と増幅度では5V近傍で動作させるとリニア動作点がある。此れはスタビラー回路を入れて超安定させる必要ぽい。

・動作点がゆらぐ特徴があるので 製造時にオンライン分類選別しているだろう。上級順にMC1590.次がMC1490あるいはMC1350だろうな。そうでなきゃ「等価回路が同じだが。3種型番存在する謎」の説明ができない。

*********************************************************************

・リリース当時の記憶をとどめているならば、「このICをAMあるいはSSBで使うのはまあまあ無謀だ」と知っている。イーエレさんではFM用ICに分類されている。 往時のことを覚えているようだ。

・動作点のゆらぎへの対応は、強いAGCしか浮かばない。常時AGCが掛かる使い方しかできないな、、、。

実験を行って動作点決定した製作記事は近年無いことも分かった。日本では[動けばok]の記事が主流だね。このicでam/ssbを扱うには5v近傍で作動させること。もともとFM only だからね、、。

・繰り返すが、適正電圧ゾーンがかなり狭いので、そのゾーンで使うように。動作点の揺らぎ対応を検討すること。

********************************************************************

特異な条件下なら振幅信号(ssb/am)が扱えることが判明したので、どう制御するか?を思案したが、、、無理??。

もっとも常時AGCだとMIC-COMPには使えない。小信号入力時には、制限なし状態の必要がある。

「FM用IFしか 使い道がない」なあ。もっともJAではリミッター(TA7061と同じ使い方)として紹介されている歴史がある。測定するとその用途にならざるを得ない。MC1350をAM/SSB用に使うのはCQ誌史を知らぬ強者あるいは回路の読めないビギナーだろう。わざわざと技術力を下げることに注力している層も日本には存在していることは事実。 MC1490が届いたら再挑戦だね。

・最後に、455kcでの増幅度はカタログデータほどは無いことを確認した。 やはり、チャンピンデータ(眉唾とも云う)だった。

******************************************************************

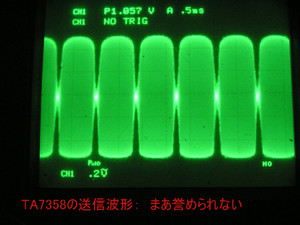

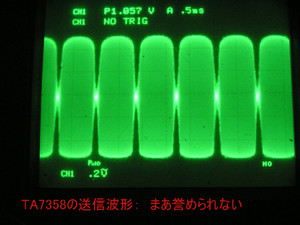

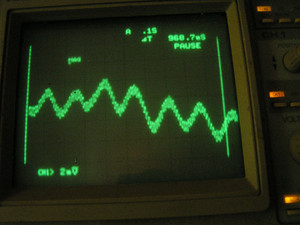

振幅動作に使えないデバイスとして、TA7358がある。変調波形はこうなる。鼻つまりのような妙な音になるので聴感上でも妖しさが判る。

こんな波形でもAM/SSB信号を扱おうとする技術水準の方が日本に居られる。「これをDSBに使えますと広める」のは、機械エンジニアのオイラには無理。

この歪んだ波形をスペアナでみても高次歪しか判りえない。

********************************************************************

オイラは、機械設計屋なので デバイスの挙動についてはメーカーデータを妄信しない。妄信しないことが良い装置をつくれるかの分岐点になる。

最近のコメント