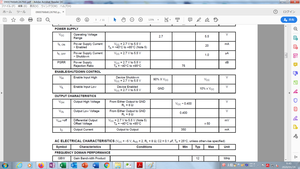

指針式Sメーターキット la1600用 :RK-151で検索 (500uAメーター対応)

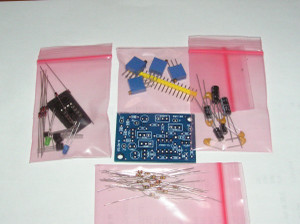

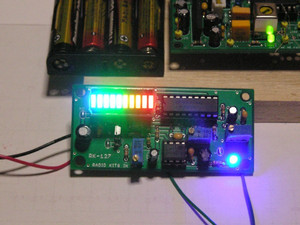

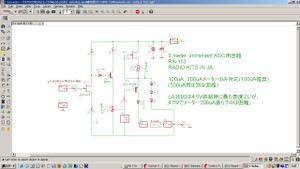

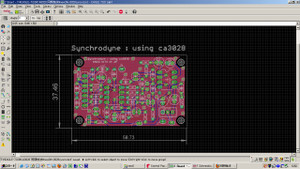

デジタルでSメーター表示:「agc電圧でインジケータバー作動」の基板キット :RK-127キット。

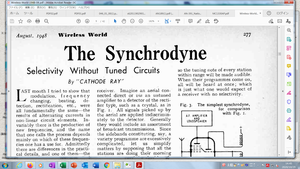

歴史的には受信信号が強いほどavc電圧が下がる(デクリメント動作)ことを利用したのがスタート。 本来は、、とい云いだすと「avc電圧のデクリメント動作」を利用した回路を指す。

**************************************************

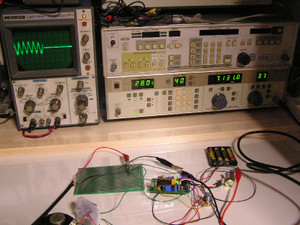

① TA7642ストレートラジオでメーターを振らすラジオ基板

AGC用の端子がないTA7642でメーターを振らせてみた。電圧変化をデバイスで受けている。decremental agc用回路化したラジオ基板:RK-94v2 になる。ビギナー向けラジオデバイスTA7642を使った基板。町田のサトー電気に並んでいる。

YouTube: TA7642ラジオ基板にSメータ。RK-94v2

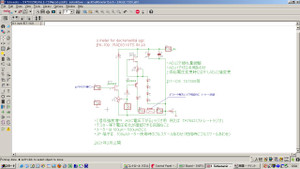

ダイレクトコンバージョン受信機でも電圧変化が計測できれば回路流用できる。このSメーター回路基板はRK-109になる。

************************************************************

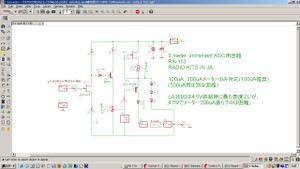

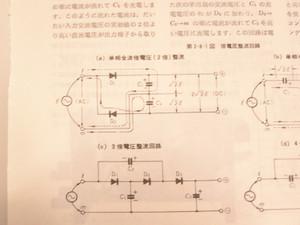

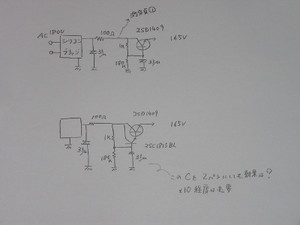

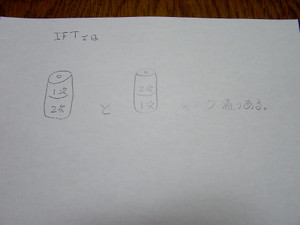

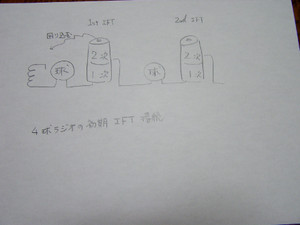

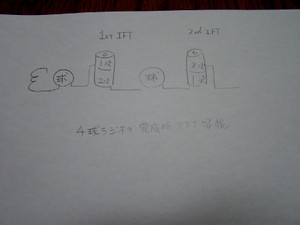

② la1600ラジオをsメーター化する回路検討

Q:LA1600にSメーターを付けるにはどうしたらよいでしょうか?

A: AGC電圧本来の動作に影響が及ばないことは当然ですね。

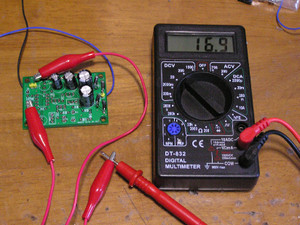

・AGC電圧端に100Kオームを吊り下げてしまうと感度が著しく低下します。 330Kオームでも感度劣化しました。

・FET(トランジスタ)を直つけするとAGC電圧が微妙に上昇し感度抑制されます。(AGCが働いている)。これを無視したWEB SITEが大人気です。C経由でも、漏れ電流があるので100%感度抑制。製作経験が少ないと感度抑圧を無視するらしいですね。

インクリメントAGCでのSメーター化は工夫が必要です。

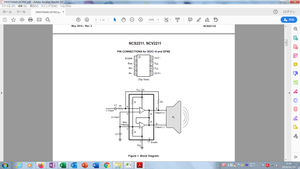

Q:リニア回路(差動回路)は使えますか?

A: 真空管による差動回路(指針式メーター)が日本で公開されたのは1954年です。飽和領域を上手に使っています。 つまり直線性だけでは苦しいです。先達からの公開記事にもそれは触れられています。半導体による差動式Sメータ回路が飽和領域を使っているかは、製作していないのでわかりません。

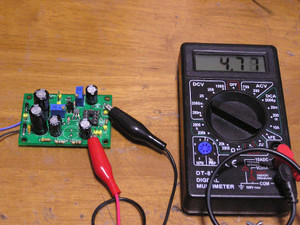

・OP AMP(FET)で受けてみましたが、よい出来になりませんでした。WEBで見つかる回路(日本語回路と英語回路)を真似て実験しました。しかしOP AMP経由で電圧がLA1600に流下してきてしまいます。結果AGC電圧の上昇がテスターでも楽に確認できます。AGCが高電圧になるのでゲインが下がり感度が悪くなりました。

・increment AGCですのでそれを受けるデバイスによる感度への影響は確認できますが、FETはOP AMP(FET)よりは格段によいです。FETで受けるのが安全です。この場合、曲線具合がネックになるので2SK30では駄目です。ham journalでは別な型番が推奨されていました。たまたま、「カツミ コンプレッサー」もham journalと同じ型番ですので、それは特性が非常によいようです。

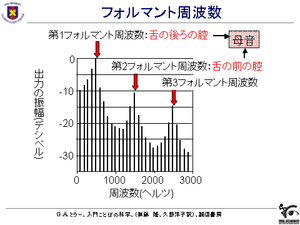

Q:Sメーターについて知識を深めるにはどうしたらよいでしょうか?

A:深く理解しているsiteがひとつだけあります。電気エンジニアOBでしょうね。そのsiteで学習してください。オイラはFA機械設計屋ですので、電気回路・シーケンサは不得意分野です。深く探らないと見つけにくいと思います。

*****************************************************************

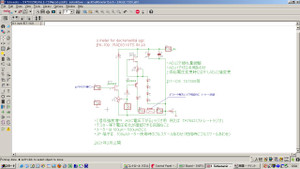

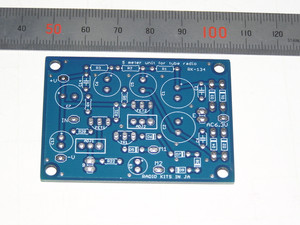

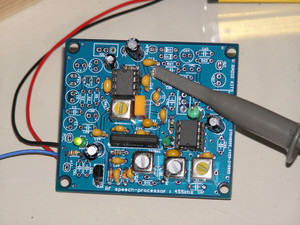

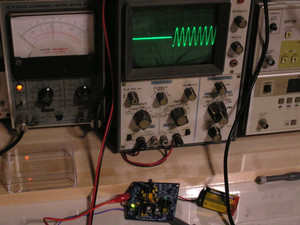

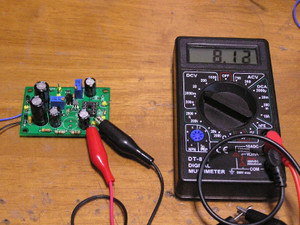

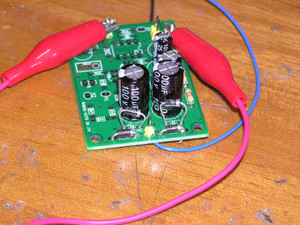

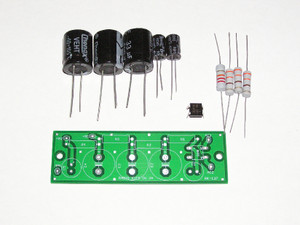

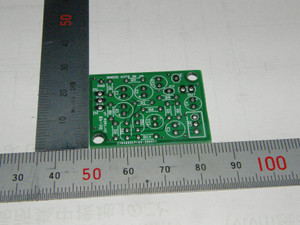

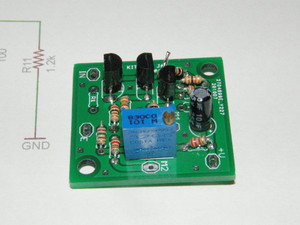

③ AGC基準電圧が2Vほどあれば使える回路。100uAメータ用のSメータ回路。FETはシンプルに使用する。AGC電圧変位量によっては500uAも振らせられる。

上の回路を載せてみたLA1260+Sメーター基板:

YouTube: LA1260 middle wave radio : testing indicator . Model name as RK-81v2.

200uAのメーターを使った。⇒ 100uA,200uAのメーターは触れる。

******************************************************************

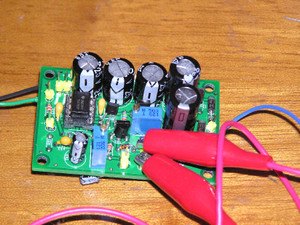

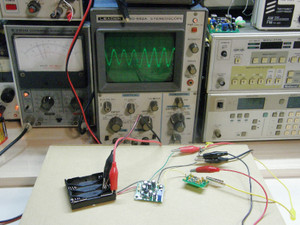

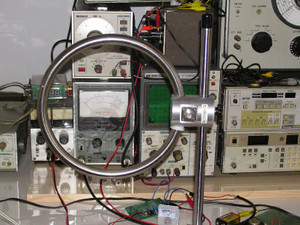

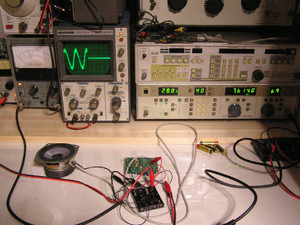

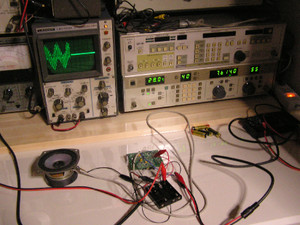

④ TA2003のAGC電圧ピンに電圧受けFETを配置してみた作例。

500uAメーターを振れた。このTA2003では、AGC電圧がそこそこ出てくるので助かった例。

YouTube: TA2003自作ラジオにSメーターつけてみた

この基板RK-38v2はyahooにて。

**************************************************************

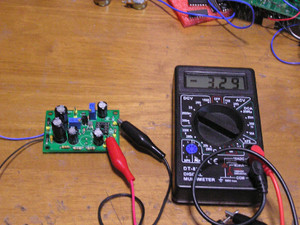

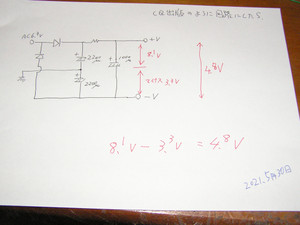

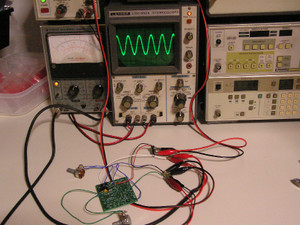

⑤ LA1600用500uAメーター回路工夫中。これがかなり難しいね。

500uA用は下のように実験中。

YouTube: testing s-meter for LA1600 radio. connecting no6 pin of LA1600

YouTube: s-meter : la1600 has increment agc , so fitting to la1600. sメータ基板 実験中

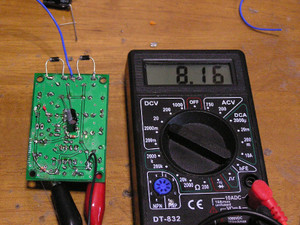

半年後に再び部品実装し基板をつくってみた。 再現よく動作した。 ⇒ 記事

このsメーター基板はRK-151.

************************************************************************

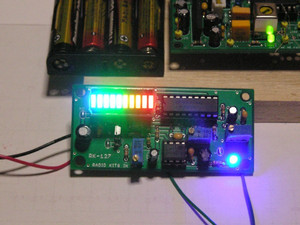

下動画は2SK30でないFETを使ってLA1260でLEDバーで受信具合表示しています。(LA1600にも対応)。sメーターよりは合わせが楽です。

YouTube: trial LED meter :for radio of increment agc

la1260ラジオでのledラジオインジケーター。ledラジオインジケーターで検索のこと。LA1260(LA1600)のAGC電圧変化ではインジケーターICをドライブできないので、1段半導体を入れてある。 AGC電圧変化をSメータ表示化させる際には、電圧変化を受けるデバイスがTRとFETではスムーズ差が発生する。これはham journal にも載っている内容だ。 JAでは1973年ころからTR⇒FETに置き換わっている。

「la1600はla1260のam部だけを切り出した」とIC製造責任者がSITEに書き込んでくれた。つまり歴史面ではla1260が古い。

性能面では la1260 > la1600である。 しかし高性能のla1260は人気がない。「良い物を広める努力」を先人が行ってこない結果だね。

********************************************************************

・「la1600 sメーター」で検索すると 差動回路のものがweb上で見つかるが、これすべて原型(原形)回路の2次・3次・4次・5次の使用になる。 昭和の古い製作記事には謝辞にて権利関係について触れたものがあった。誰が考案しても同じ回路になるものは、残念ながら著作権は生じない。

・今回「著作権上でどうなのか?」では、さらっと調べてみたがJA1AYO氏公開以前には半導体での差動sメーター回路は無いようだ。国会図書館にまでは調査に通っていない。おそらくは原型回路公開したと推測できるJA1AYO氏からの許諾が必要である。

許諾を得た記述がどの記事にもないので、おそらくはアウトだ。JA1AYO氏と異なる差動回路はまだない。オリジナルは1980年8月1日の刊行日(cq出版)である。従って翌1980年8月2日以降に公開されている差動回路(Sメーター)はJA1AYO氏公開物の2次派生品である。インターネット時代に入り「転用したもの勝ち」のような、パクリ愛好家が出現するに至った。著作権についての意識が薄い国民だと充分に判る。

・「使用デバイスが異なる程度」だけでは新規性がなく接続が変わらないので、著作権上でアウトになる。 原型回路に手を加えて応答性の向上あるいは簡易な調整等の質改善に至るのであれば、著作権上ではグレーゾーンになる。

・刊行物等でJA1AYO氏から公開された回路利用する折には、オイラは都度JA1AYO氏から許諾を得ている。

・刊行物をpdf化して公開するには「出版社から頒布権あるいは譲渡権」を得る必要がある。ラジオ系技術での pdfは 非合法ぽいのが多い。 文末に同意を得た記述が見当たらないpdfがバンバン歩いている。漫画の違法アップロードに近いね。

***********************************************************************

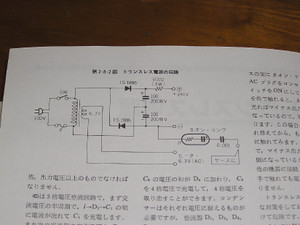

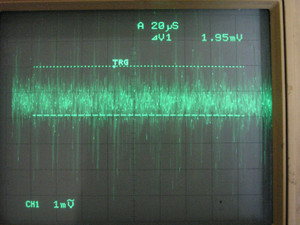

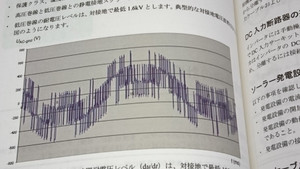

・LA1600のAGC回路から電圧あるいは電流を受け渡ししてもらう折には、少なくとも220Kオーム程度のインピーダンスで受ける必要がある。その程度のインピーダンスがないと追加回路によりAGC電圧が降下することがテスターでも計測できる。IC規定の電圧よりAGC電圧が下がってしまうとゲインが絞られて耳が悪くなる挙動に遭遇する。それだけシビアに動作点設定されたICのようだ。

*********************************************************************

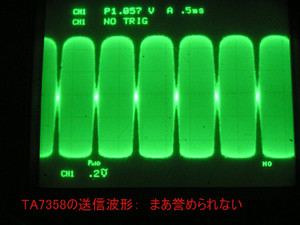

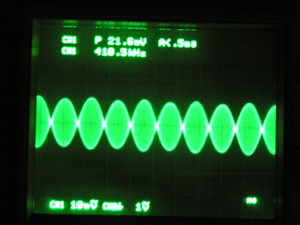

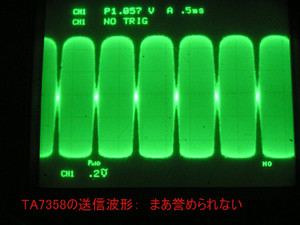

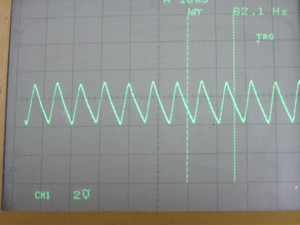

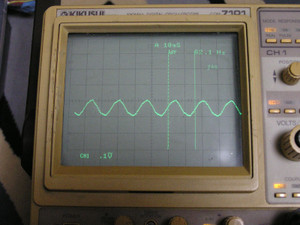

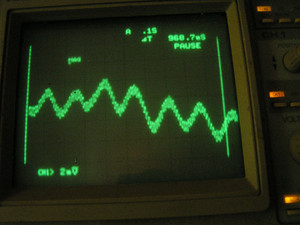

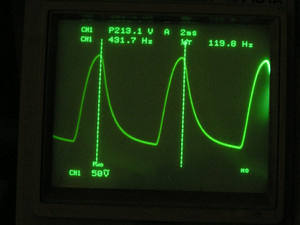

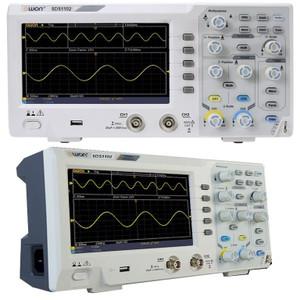

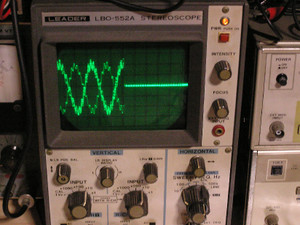

・TA7358はFM用デバイスであるので、識者ではAMあるいはSSBに採用しないデバイスだ。TA7358の挙動は、ja qrpの会報に数値入りで紹介されている。実測すると会報で紹介された挙動になる。DBM作動させるのは0.3V超えの搬送波を入れる必要があるので、結果振幅信号とは思えないほど歪んだ波形で生成される。(紹介済み画像) ゆえに、識者はTA7358をAM用には使わないし使っていない。

・左様なTA7358を有り難くDSB,AMに使うのも相当にオツムが悪い。論理的思考が全く出来ないのは、ゆとり世代への教育結果でもあろう。加えてTA7358通過後の波形公開がないので、「使えました」証明が存在しない。TA7358をDSB/AMに使っている様を診るとある意味では、「地球は平らだと信じるお馬鹿」同様に「TA7358はお馬鹿発見用のデバイス」としても役立っている。己の頭で思考しない程度の知力者なら無謀にDSB用に使うことは今後も予想される。

・ところで昭和40年代~60年の技術系本には波形写真が載っていた。しかし平成半ばからは、コストダウンのためか?? 波形公開がない。 つまり動作している証左が決定的に不存在な刊行物が多い。

YouTube: 「真空管ラジオAVC電圧でSメータ振らせてみた」:基板確定版

**************************************************************

YouTube: 再生式はいぶりっどラジオ 1-V-2 デジタル表示

最近のコメント