「漫画家こそ無料で見せられる努力をしろ」と著作権の概念もなきゃ、労働の対価の概念すらわからない「凄い人達が増加中である」,ここ。

労働の対価を支払う側からすれば、「凄い人達は時給0円で納得してくれる」はずだ。なぜなら要求しているだから、同じように己が要求される側に立つだけだ。それでこそ平等契約になる。

「アイデアや技術の対価はゼロ円」とする日本の風潮は、「大陸のパクリOK」の思考との差はない。これは公務員が「数億円の設備見積もり作業費はゼロ円」として、ゼロ円でおおまかな図面を民間会社に書かせることに起因しているのだろうと想う。 そのようなことを見聞きし体験して、田舎住まいのオイラにも判った。

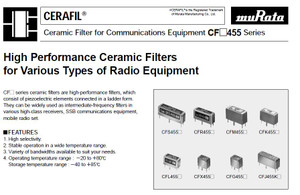

コンデンサー業界では、長野県にある会社が下請けの会社を金銭で苛めて、新聞に載った。こんな会社のコンデンサーを使うのは、虐めを助長していることにも繋がる。

まあ、この会社の親会社はコンデンサー製造しているが、「下請けにアイデアを出させて子会社のエンジニアリング会社に製造させる」との噂が聞こえてくる会社ではある。 オイラも「アイデア、アイデアを出せ」と本社会議室(伊那)の打ち合わせで製造部長から言われた経験はある。

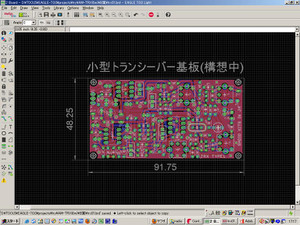

電気回路のオリジナルティってのは難しい。ICを使うとメーカー推奨回路に落ち着くのは、「設計の安全性を考慮すると無謀なことは避けたい」意識が働くからだ。アマチュアであっても徒労な時間を減らしたい。

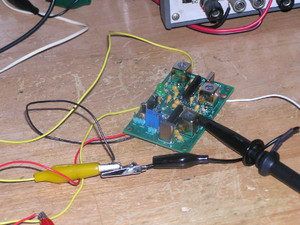

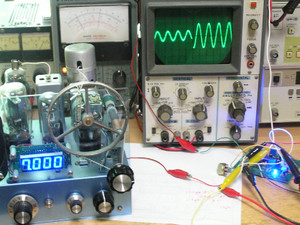

ここで1R5を12VでOSCさせているが、ある意味真空管メーカーにとって12V使用は想定外である。しかし作動する。

*******************************

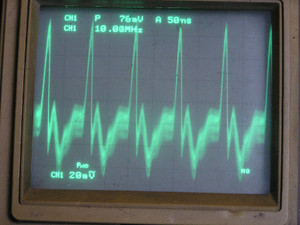

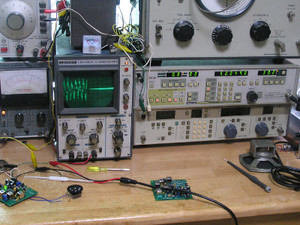

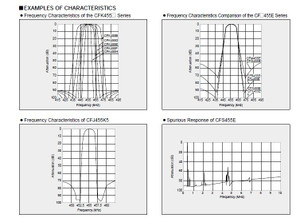

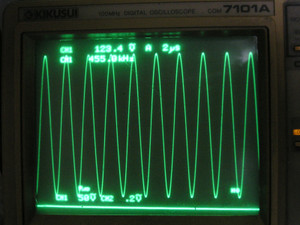

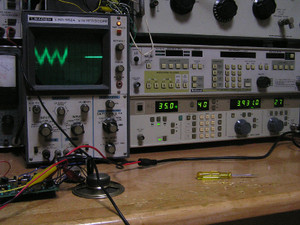

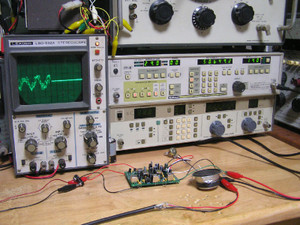

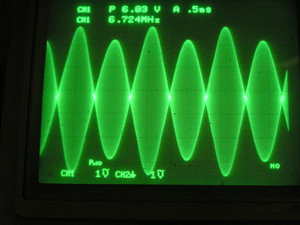

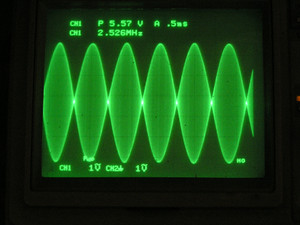

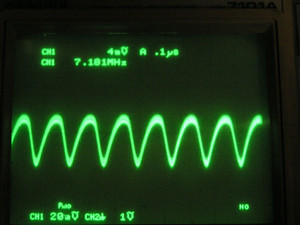

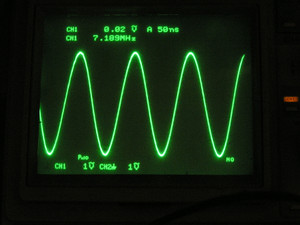

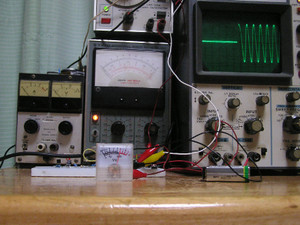

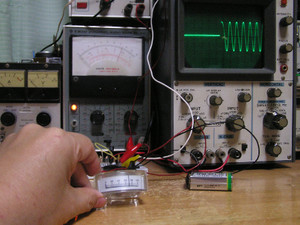

ラジオでは「共振回路のQと部品Q」の大小により受信感度が違ってくる。 これは「エアバリコン VS ポリバリコン」ではどちらが感度よく受信できるのか?に関連してくる。 たまたまオシロでセラミックコンデンサーQの大小をみたことがある。

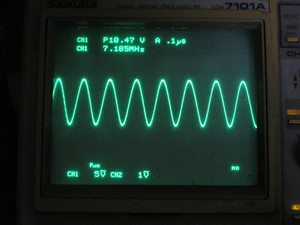

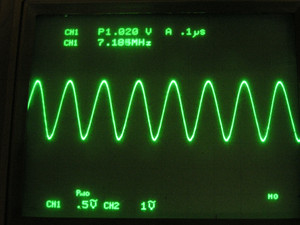

LA1600(7MHz)ではオシロでみたような値になった。

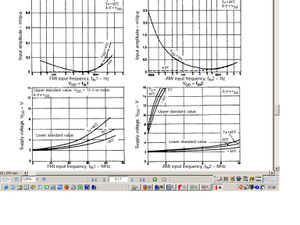

osc用にバリキャップ使用ではQが下がるので、発振強度は確実に下がる。「発振強度不足による感度低下があるのか? ないのか?」についての答えをオイラは持っていない。

データシートを見ると、回路にはバリコン記載なのでQの低いバリキャップ使用は設計思想には無い。往時すでにバリキャップは市場流通していたが、「可変幅の広いものが往時あったか?」は不明。

◇ バリキャップだけでOSC範囲を変化させる場合

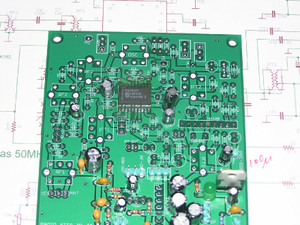

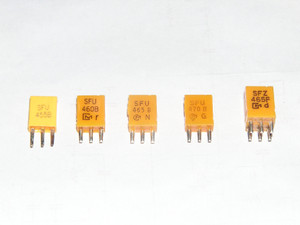

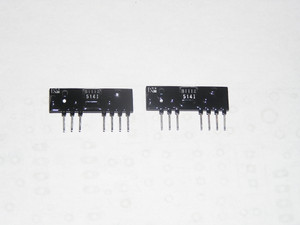

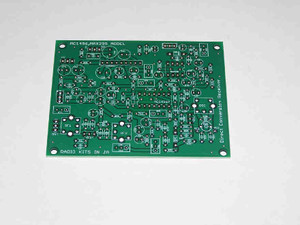

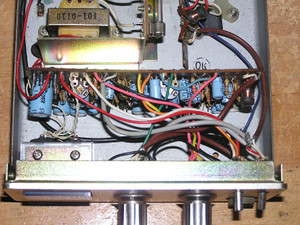

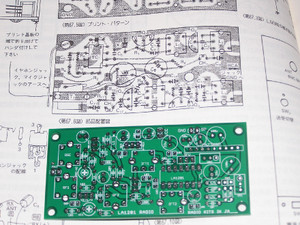

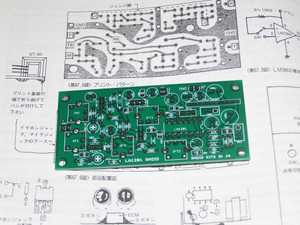

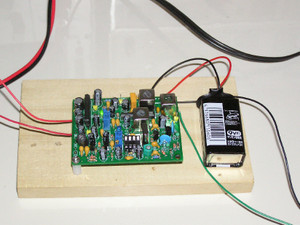

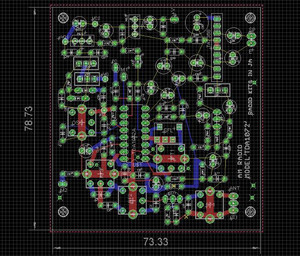

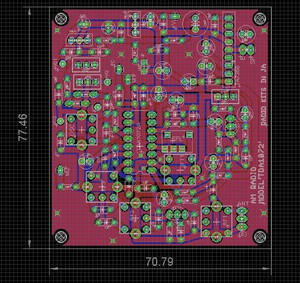

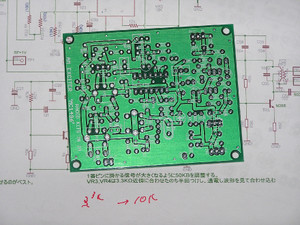

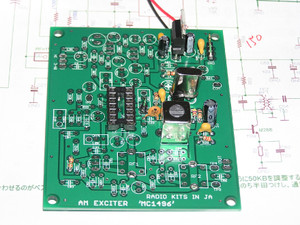

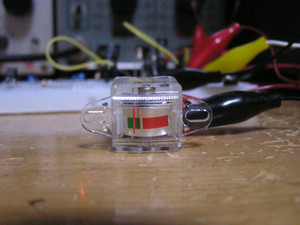

下写真のように、バリキャップ2個実装する。

◇「メインはバリコン、 微調整をバリキャップ」させる場合。

バリキャップ1つを5PF(8PF)のセラミックコンにする。「5PF+SD116」だと±7~10kHzに程度になる。バリキャップへの電圧幅にも拠るので、実験して習得してほしい。セラミックコンにバリキャップが吊り下がるので、上記バリキャップだけの場合に比べてQの低下は少ない。

この方式は、オイラがいつも真空管ラジオで「微調整用VR」に使っている方法ではある。

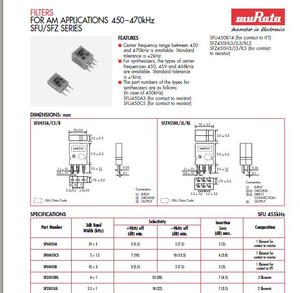

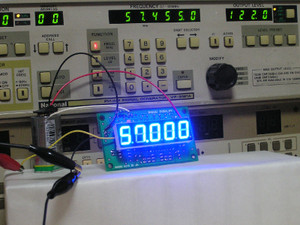

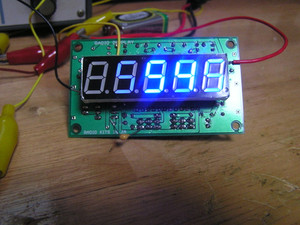

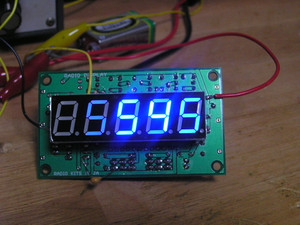

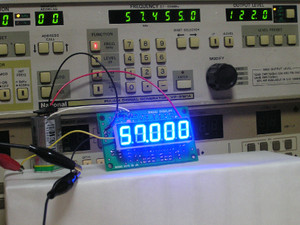

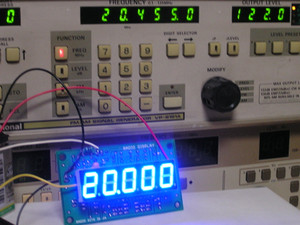

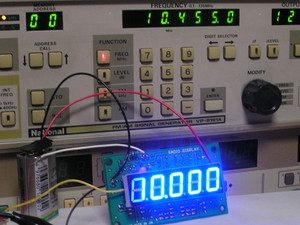

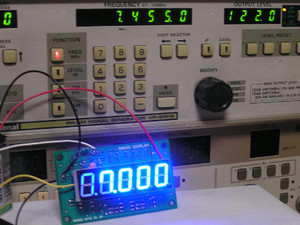

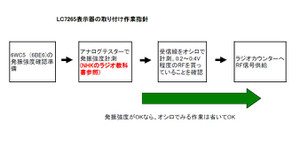

◇周波数表示器へ信号出の回路も on boardしてあるが、SFU455に依存してIF=453のようなので、「OFF SET 455」の周波数表示器は使えない。今の処、「PIC式でOFF SET 453」しかないと想う。この-453モードは標準仕様ではない。

◇ AF部はオランダ philipsのTDA2611にしてある。 ヒートシンク無時の12V印加で1.7W出せる。

データシートから読み解くと13Vまでは放熱板なしでOKのようだ。国内流通は不明。

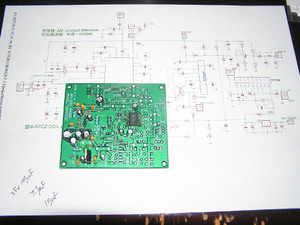

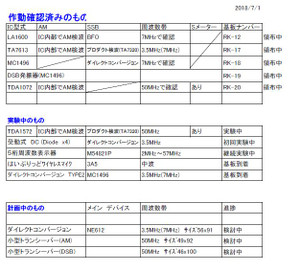

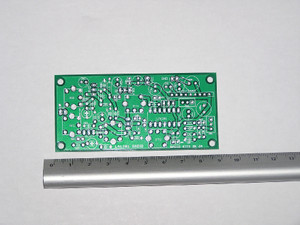

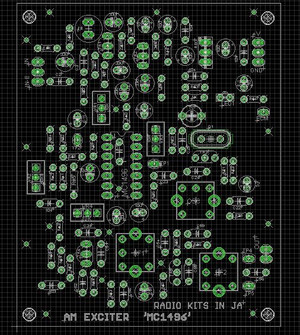

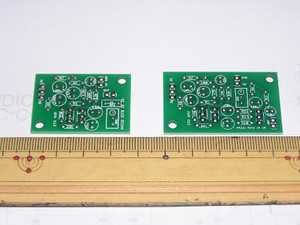

◇SANYO LA1600ラジオ基板(基板ナンバー RK-12)は領布中。⇒ここ。

TOP

最近のコメント