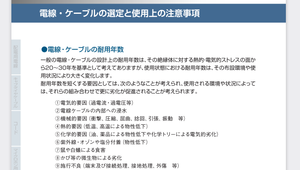

1, 電線には寿命がある。 これは日本電線工業会からいまも公開されている。電気に係わる人間であれば、この寿命を知らないのはまず居ない。信号線もその対象である。

100v用、200v用電線で50年経過したものは火災発生リスクを考えると基本交換するのが安全である。「微生物による劣化」は意味深い。

2,電源トランスの「巻線絶縁度劣化具合」については富士電機等からのレポートを見ることをお薦めする。レアショート事例は時折聞こえてくる。

上記2点は知っておいたほうがよいものだと思う。「安全」の文字に関連することは知らぬと痛い目にあう。

電気工事従事者よりは物知りでないと彼らに発注できないので最低限なことは広く知っておいたほうが良い。

JRでは2015年8月27日 恵比寿ー目黒間で信号線から発火した。JR信号線なのでDC48V(60Vかも)ぽいが発火した。ケーブルの絶縁度劣化に対して、保全ができていない例だね。当時の京三製作所社員から電圧を聴きだしたので間違いは少ないと思うが、、、。 電線劣化起因の火災は、監督官庁からの指導がきつくなるので、非常に注意を払っています。

toyotaになるとコンソール等の離型剤成分についても熟知している。凄いね。

***********************************************************************

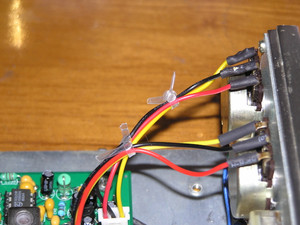

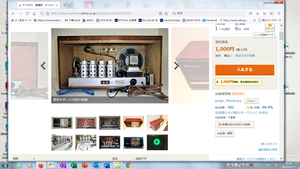

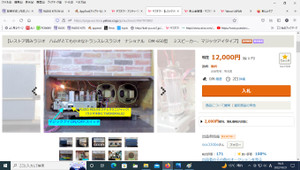

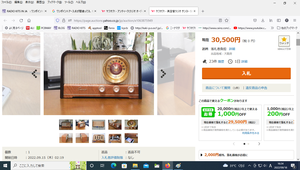

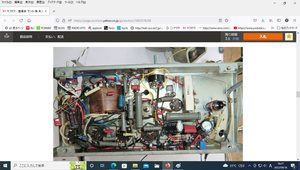

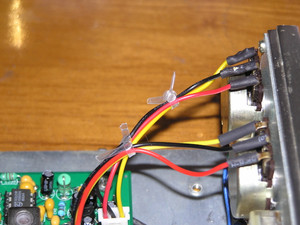

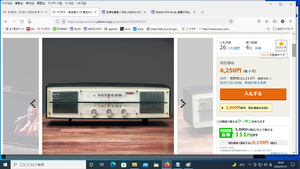

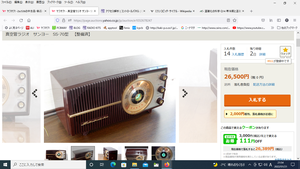

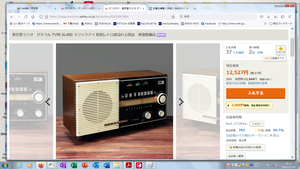

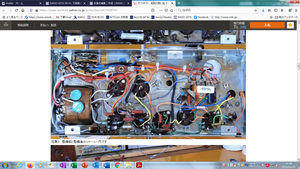

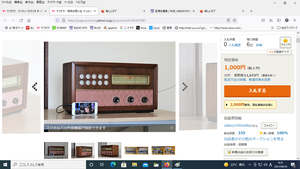

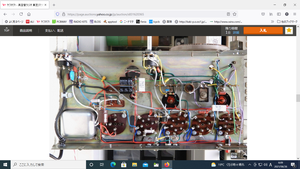

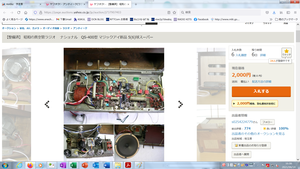

綺麗ですね。

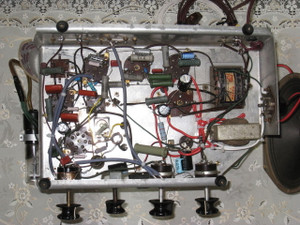

本当はね、インシュロックじゃ駄目なんですね。インシュロックは半年経過すると硬化したのが体感できます。それが原因で電線が切れるんで、使わないですむようにします。のちのち火災になっても困るですね。 通常は「電線が断しない工夫してまとめる」ですね。

線材のまとめは戦後日本人は糸紐です。対米従属が進んでインシュロック。

日本人ならば、お薦めは大洋化成のSPL-1ですね。モノタロウにも並んでいる時代ですね。商品名は、オイラの地域言語は方言も含まれており、商品紹介siteとやや発音が違う。 で、個人ではそれを一生使いきれないので オイラのようにするか、、。

webでは プロの盤屋siteの製作例が見つかりにくくて残念です。

大洋化成のSPL-1には「緩まない結び方」があって先達から教わるわけです。 こんなのはyou tubeには無いと思う。 大洋化成のSPL-1を使えてりゃ 仕事で線材をまとめる側だし、使えないあるいは知らないのは 文系だろう、、と。

「SPL-1とは何だ」と焦って検察する者がいるかどうかねえ。

***************************************************************

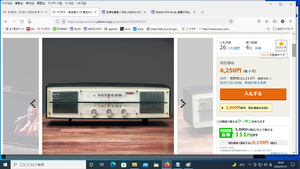

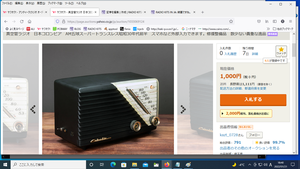

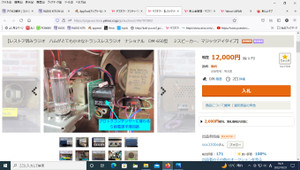

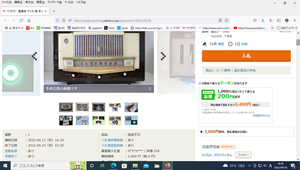

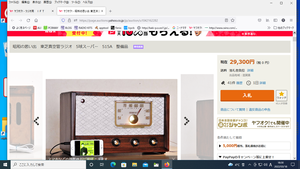

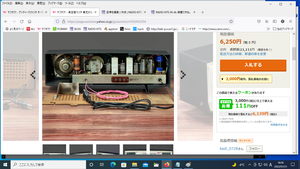

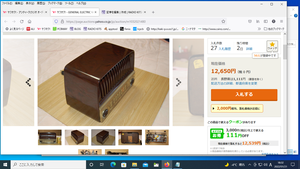

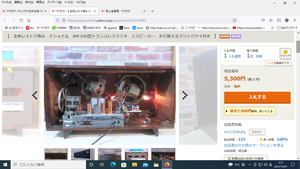

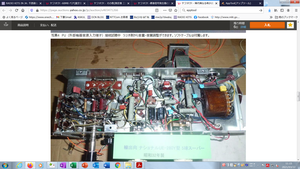

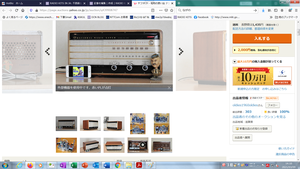

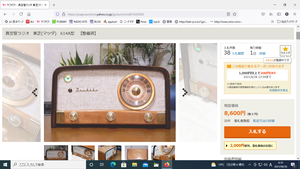

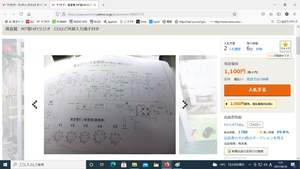

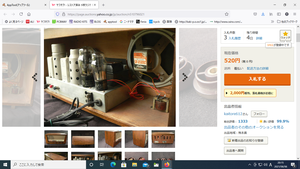

綺麗ですね。

溶けた白色物は 交換すると価値があがりそうですね。

***********************************************************************

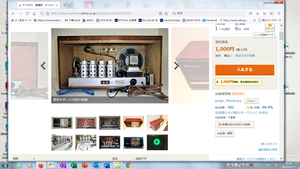

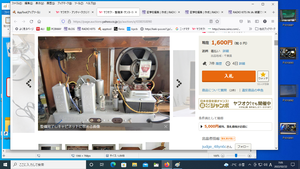

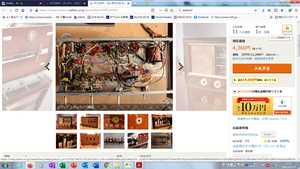

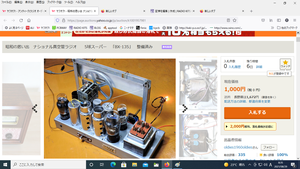

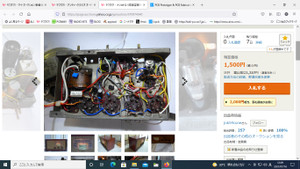

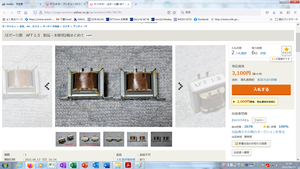

マジックアイへのdc200v線は交換したいですね。

**********************************************************************

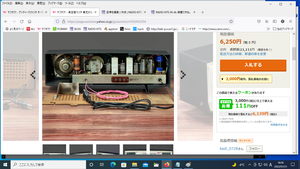

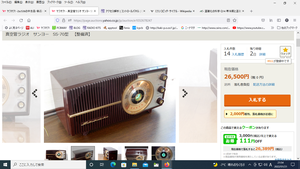

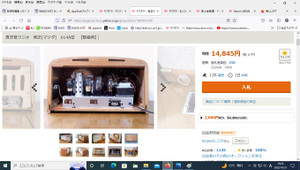

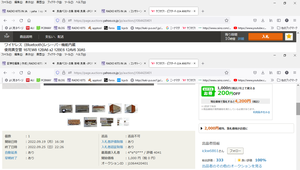

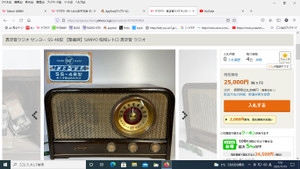

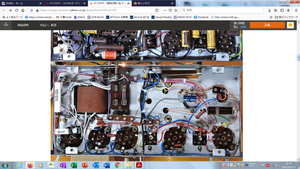

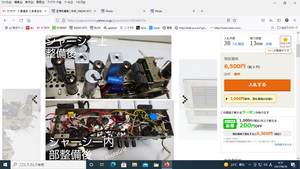

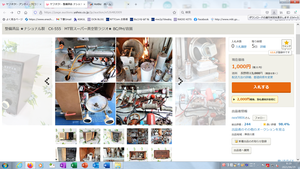

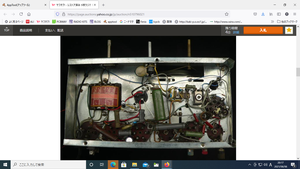

綺麗ですね。 所有してみたいですね

出力トランスへの高圧線(140v???)の油分が光ってますね。

「日本電線工業会が云う電線寿命がきている」ので、それを新品に換装すると価値があがりそうですね。

*****************************************************************

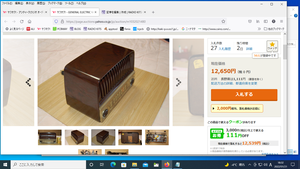

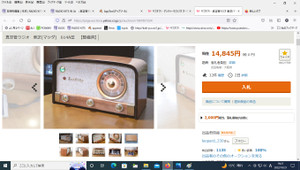

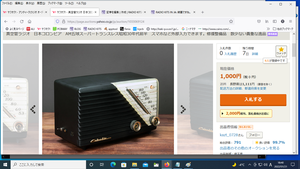

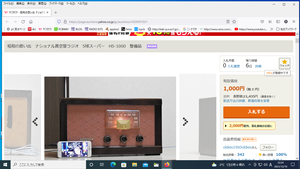

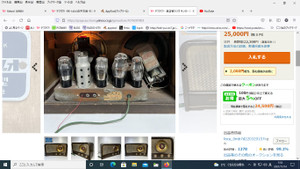

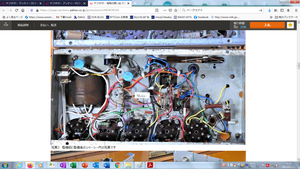

綺麗ですね。

*****************************************************************

綺麗ですね。 所有してみたいですね

******************************************************

本来やっては駄目なこと。 例えば列車内でのタバコを注意すると、反撃を受けるのが日本です。「電線寿命がある」と公開したので、無知な方からの反撃はくる。 オイラ的には「40年経過した印加電圧30v越えの電線」は新品交換すべきと思う。それによって火災発生確率は下がる。「高圧電線は電線寿命に達していますので、新品交換してあります。火災発生確率はさがります」をセールスポイントにできる時代です。

30vと書いたがこの根拠が判らないならば モグリの電気工事者 あるいは 電気作業の無資格者ですか? 法令に記載されますよ。

最近のコメント