最近の記事

- アマチュア無線 マイクアンプ 自作 NJM2783 :2018年3月25日 開発品

- プリント基板でつくる「スピーカーの鳴る単球ラジオ」続々:計10種類の基板(再掲)

- アマチュア無線 マイクアンプ 自作 : 12AU7 (2球式) RK-237 再掲

- CW 送信機基板 10V 2.5W

- LR34611 :シャープのメロディIC 自作キット

- 40m CW専用 受信基板案

- 自作する6m トランシーバー基板;回路案

- 魅力あるDIY・真空管アンプ、サムエレクトロニクス(穂高町)は倒産

- Marshall アンプ MB : 1959 Schematic

- EL34 Push-Pull 1. Single Ended/Push Pull Amplifier 1958年

電子工作キット

- 7910メロディ IC キット: RK-250

- RADIO KITS IN JA : mc34119 stereo amp キット :SW-65に収納できる小型基板

- RK-134 :真空管 ラジオに SメーターをつけるKIT

- RK-03 :真空管 ラジオに 周波数 カウンターをつける

- トランジスタ式ミニワッターPart2 基板キット: ぺるけstyle

- RK-226 ディスクリートアンプキット /2SA1015+2SC1815

- RK-129 : AM ワイヤレスマイクキット(MC1496)

- RK-26 : AMワイヤレスマイクキット(NE612)

- RK-144 : TDA1572 短波ラジオ自作基板キット

- RK-30 : 自作用455kHz発振器キット。IFT調整用

- RK-42 : 100kc marker KIT

- RK-114 : 9石スーパーラジオ基板キット

- RK-123 : 同期検波基板キット

- RK-112 : スタンバイ ビー自作キット(後鳴り)

ラジオ系情報

- ラジオ少年

- サトー電気

- フォアーランド電子

- ポータブル・ラジオのページ

- CYTEC

- CRkits共同購入プロジェクト (JL1KRA)

- 有限会社五麟貿易

- Wコールがききたくて

- ラジオ兄さんの電子工作日記

- 電子パーツ通販のKURA-本店-

- DFK技術研究所

- 田舎の少年

- JA9CDE自作を楽しむホームページ

- 沼南ラジオ工作室

- qrp-gaijin

- 祐徳電子(Yutoku Electronics)

- CHINA ARDF WEB

- ラジオの製作 jq16146のブログ

- 東栄変成器

- スピーカーネット(網目)生地

- Tolex グリルクロス Tweed ツイード Fender Marshall

- 門田無線/TOPページ

- ラジオ少年の博物館、真空管ラジオ、鉱石ラジオ、ラジオの修理

- 【SWP GINZA】スピーカーネット商品一覧

- Internet Archive Search

- 真空管パーツ販売 (フロービス)

- GT管これ:レトロ真空管らじお -

- Evolve Power Amplifiers

- 真空管ラジオのお部屋 JH4ABZ

- JF1OZL

- YO3DAC - Homebrew RF Circuit Design Ideas

- UK Vintage Radio Repair and Restoration Discussion Forum

- OZL archive

- ozl-2

- ブラウザ電子回路シミュレータ「ざわざわシミュレータ」

- JA1AYO

- QRP掲示板

- Synchronous Demodulation

- Alan Yates' Laboratory - 555 Super-Regenerative IF HF Spectrum Analyser

- ELEKTOR: Electronics hobbyist magazine from the UK and India

- WIRELESS WORLD: UK technical magazine 1913-2005

- POPULAR ELECTRONICS: Consumer Electronics and Experimenter magazine

- 電子工作

- nobchaの電子回路日記

- Push Pull Amplifier Bias Calculator

- headphonesty.com

- .− TODAY'S REMARK − 今日の必ずトクする一言 since 1996

- WA1QIX

- PRE parts

基礎系情報

- できるMPLAB® X IDE [スタートガイド編] | テクニカルスクエア | 丸文株式会社

- 地表面の熱収支と気象

- DIP Type Of 3.5mm Audio Sockets

- OPアンプはオカマアンプ

- Crystal ladder filters

- RigPix Database - Schematics, manuals 'n' stuff

- 皆空の中で... Smith V3.10

- Amplificadores Lineales RF

- 電子工作の実験室

- Brabec Homepage for Studio Musician and Engeneer

- フィルタ計算ツール

- 真空管(Electron tube) 規格表データベース | トップページ

- Eagle-Libraries/Processors/Microchip at master · chiengineer/Eagle-Libraries · GitHub

- 12AT7-6AK6 セパレート再生 2球ラジオ

- JIS C 6102-1:1998 AM/FM放送受信機試験方法 第1部:一般的事項及び可聴周波測定を含む試験

- 太陽光パネル メーカー - 会社のデータベース

- 浅川太陽光発電所 - 八ヶ岳・北杜市大泉 -

- 資料・技術情報 >> マルツオンライン

- みんなでやろうJARL改革!

- LC共振の周波数 - 高精度計算サイト

- PLC 行政訴訟 異議申し立て

- Frank's electron Tube Data sheets

- Heathkit Schematic and Manual Archive | Vintage Radio Info

- Index of /schematic

- Popular PDF DOC and PPT files

- ボクにもわかる地上デジタル

- いめーじ あっぷ

- ユニパルス真空管展示室

- オーディオの科学

ラジオの動画

- 自作真空管ラジオ。 AUXにFMチューナーからの信号 - YouTube

- スマホでラジオauxへ入れる - YouTube

- ロクタル管自作ラジオで youtubeを聴く

- 6D6再生ラジオで実験

- ハム音の比較にどうぞ

- radio counter

- 真空管ラジオのブーン音はどこまで小さくなるか?

- 12Z-E8 マジックアイ RE-860 - YouTube

- はいぶりっどラジオ 1-V-2 デジタル表示

- TRIO FMチューナー FM-102をST管UZ-42で聴く

- ラジオ工作 6GX7 レフレックスラジオ

- 4バンドラジオキット KIT-006D

- メタル管ワイヤレスマイク 真空管インジケータ

- 「レフレックス+再生」式 単球ラジオ。

- 自作6球スーパラジオの音。 6BY6,6BD6,6BD6,6AL5,6688,6AQ5

- FM /AM 真空管ラジオ FM-11 シャープ

- 超再生式FMチューナーキット DBR-402

- 真空管ラジオ CM-615

- GT管6球 スーパーラジオ

- トランスレス ラジオ UA-360 2号機

- トランスレス ラジオ UA-360 1号機

多種類リンク

- hiro99ma blog

- electronics-tutorials

- ManualsLib - Makes it easy to find manuals online!

- flightradar24

- ネットゲリラ

- アイドラッグストア

- ベストケンコー|公式薬通販サイト|Bestkenko.com

- Kazumoto Iguchi's blog 3

- 千曲川河川事務所 千曲川・犀川ライブ映像

- 大町ダム管理の監視カメラ一覧

- 大町ダム観測所

- 北アルプス東麓防災情報

- MS blog(ブログ)

- 地理院地図

- 中部電力 申し込み書類サイト

- YokoとJazzと○○と

- シール印刷・Tシャツ・マグネット|印刷通販【デジタ】

- クロネコポイントメニュー | クロネコメンバーズ

- 株式日記と経済展望

- LOHACO - 食品・調味料・缶詰 通販

- 中国茉莉花革命

- 大島てる

- キャッツクロー

- クトゥルー神話と堤康次郎 - ネットゲリラ

- ファミリー薬局SG | 医療用医薬品の非処方せん薬、医療用漢方薬、第1類医薬品、新規第2類医薬品

- 総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite

- チョイあげ本舗のお買い物ページ

- A.G. Tannenbaum

- R148 大町⇔小谷 道路映像ライブカメラ

- .− TODAY'S REMARK − 今日の必ずトクする一言

- 【未解決事件】皇室ゆかりの品、ヤフオク大量流出事件【風化防止】 ‐ ニコニコ動画:GINZA

- 随想 | 文苑 | 東京木材問屋協同組合

- 静嘉堂文庫美術館 | 刀剣・刀装具

- ようこそコンピューター画像解析の世界(古墳陵主)へ

- 一式戦闘機「隼」研究所-隼の誕生

- ■□ ようこそ体験教室の青木湖キャンプ場へ ■□■

- 二階堂ドットコム

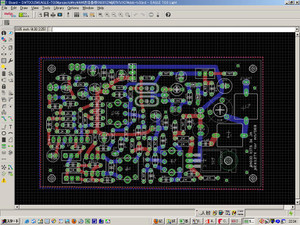

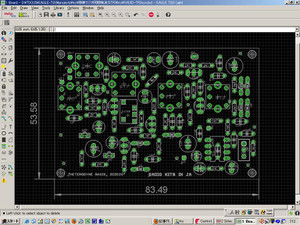

pcb基板化 作業ファイル

2019年4月 7日 (日)

2019年4月 3日 (水)

AM: 直交変調回路。

**********************

どこかの無線屋さんが、直交変調回路?でのTRXを売りだしたようだ。

「直交変調回路?」と呼ばれているが、その回路をオイラの知る限りでは泉先生が日本に於ける最初の回路発表した。pnpトランジスタでの回路だ。 以降CQ誌にも2回は上がっている。

そんな古典的回路に再び光が当たっているようで、、、。「直交変調回路」と規定したのは何時からかは、オイラは知らん。60年代、70年代、80年代前半まではそのような呼称ではないようだ。

オイラも無線屋同様の変調ものは2017年に幾つか製作した。使えば判るが、、入力レンジが広くないので、今はその直交変調とは距離を置いている。何度測ってもレンジが狭くて音楽系での使用を断念した。 もっぱらマーカー用変調に使っている。

入力レンジが狭い理由は、判りますよね。

**********************

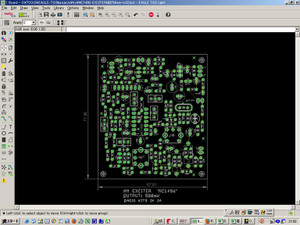

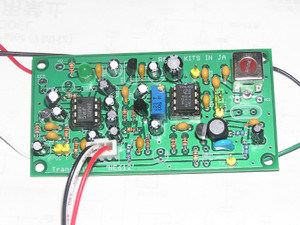

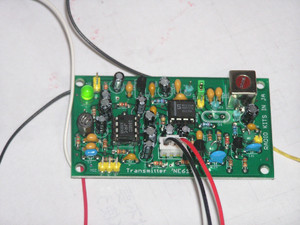

今、作成中のTX基板はこれ。

********************

さらに小さくなった。

オイラは、田舎のFA機械設計屋です。

2019年4月 2日 (火)

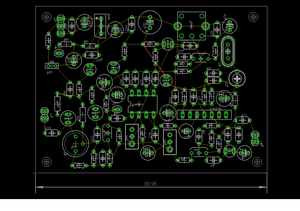

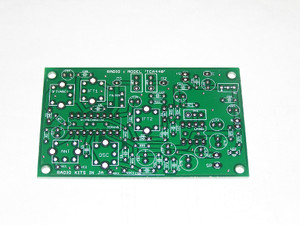

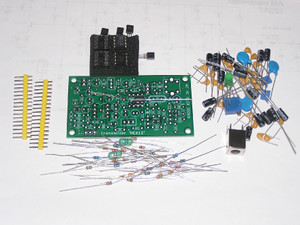

水晶発振式のFMワイヤレスマイク: 基板到着

①

FMワイヤレスマイク:水晶発振式

市販品ではコードレスフォンICによる水晶OSCしか見つけられないアナログのワイヤレスマイクだ。経験上コードレスフォンのSNはよいとは云えない。コンパンダーをかますことも多いのでSNは良くはない傾向が強い。まあ、データーシートにSN項があるかどうか?「重要だと捉えていない項目は、データシート不記載」が一般的だ。

あえてトランジスタ式水晶発振式にした。水晶発振の学習にもなるだろうとの思いもある。

バリキャップは使わない。 「絶対バリキャップを使うんだ」派むけにパターンはあるが、バリキャップ選定は自力でお願いします。

3月24日にプロト基板は公開済み。信号25mVいれて深い変調になったので 初段に1石追加したのが、本基板。

FINALを強め作動させるとMIC-LINEから周りこむのはアマチュア無線と同じ。

バリキャツプ使用でのヒント:

・目的周波数でのLC共振において0.1PF変化した際の周波数変化量を算出する。

・バリキャップ印加電圧が0.1V変化した際の変化量をバリキャップデータシートで確認する。

・上記2項から使えるバリキャップとネライのAF信号変化量がおおまかに掴める。

②

TCA440ラジオ基板。

前回OSCせずだったので挑戦中。

****************

シンセンからFedEx便が随分と減っているようで、貨物便が飛ばない日がぽつぽつとあるのに気ついた。固定曜日でなくランダムで便がない。昨年は左様なことに遭遇しなかったが今年はわりとある。これならana便だと毎日飛ぶのでana利用が良いように想う。

2019年3月24日 (日)

27.000MHz水晶で x3,x4,x5を得る。

*************************

1.

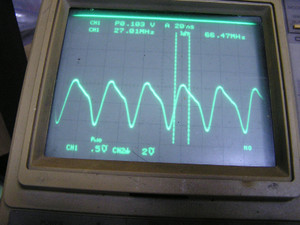

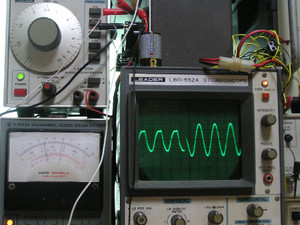

今日は、基本振動周波数が27.000MHzのcrystalを実装して挙動を確認していた。27の文字が読めると想う。

2、

こんな波形でも x3と x4の高次波がFMラジオで確認できる。

エミッター抵抗=120オーム。

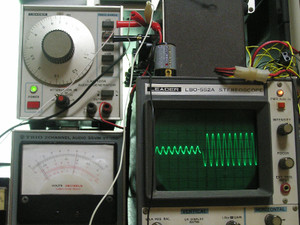

3、

エミッター抵抗=470オーム。

振幅が弱くなっているが、高次がでているらしいことは判る。 FMラジオでもx3 と x5の確認できた。

LC負荷だが、Qの高低によって波形も変化する。

まとめ。

LM386がOUT 1.2Vでクリップした。 以前は3V程度の出力までは綺麗だったが、今回の負荷回路では1.2Vが上限。 入力20mVで出力1Vだったので、LM386へは25mV位がinput上限になる。

トランジスタに接続されているCR定数をも含んだ高次波形が弱いながらもラジオから聴こえてくる。抵抗値を換えると高次の周波数も変る。 メインの周波数は不動であるが、その上下に弱いのがパラパラと多数聞こえてきた。強さでは、「 x5 > x3 」だった。16MHz あるいは17MHzで x5 を使うのが良いようにも想う。 空芯コイルでは上手に x4を取り出したが、fczコイルでも x4 はできた。

、、と 水晶発振のトランスミッター(FM変調)の実験を開始した。

2019年3月21日 (木)

基板化作業の現到達点。

******************

基板が到着した。

1,

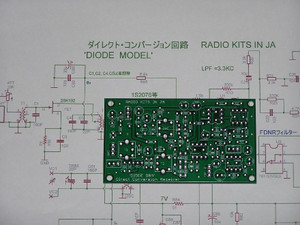

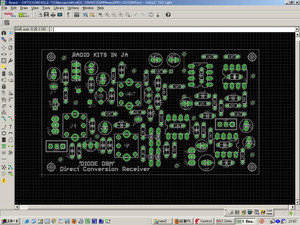

「diode x4 」式 ダイレクトコンバージョン受信機基板が到着した。

この方式でのSSB復調はキャリア注入量によって感度差が発生する。 これと云った正解はないようだ。

AM/SSB 機では1V以下が一般的で、0.5V近傍が多い。強く入れるとIF段に廻り込むのでほどほどにするのがノウハウらしい。

ダイレクトコンバージョンではIF段がないので強く入れて感度UPを狙うことができる。入れすぎの実験はまだ行なってはいない。

NE612ではメーカー推奨値より強い値が良いようだ。

2,

TCA440の新基板。

前回OSCしなかったので配置を見直した。再び、駄目な可能性が強い。

今週末に実装してみたい。

***********

AM検波、SSB復調を1デバイスで行なえるものが昔には生産されていた。今も流通しているが、値は張る。

2019年3月19日 (火)

3石ラジオの発展版

***************************

7MHZコイル: FCZコイルでは「巻き数14回+120PF」で7MHzに同調する。⇒ ここ。

*80MHz/50MHzで専用fczコイルを使うと判るが、空芯コイルに比べてQが取れない。 Qメーターは持っていないので、定性的になってしまうが、FCZコイルでOSC出来ないことが頻繁にある。 その場合には空芯コイルでトライすることをお勧めする。

****

3石ラジオの発展版を作図した。IFTの数も増えた。

2019年3月17日 (日)

2019年3月12日 (火)

ダイレクトコンバージョン受信機。(diode x 4)

******************

先日のフィルタ回路を載せたダイレクトコンバージョン受信機。昨年6月時点でペンデングしていた3.5MHz受信機基板を触りだした。

ダイオードx4で信号を受ける。

************

領布中のダイレクトコンバージョン受信基板として

RK-08 :ta7320 (kura電子にて販売中)

RK-18 :mc1496 + Tノッチ

RK-22 :ne612 + max295

RK-47 :ne612 ミニ

の4種類。

2019年3月10日 (日)

スピーチプロセッサー 基板の作動確認中。

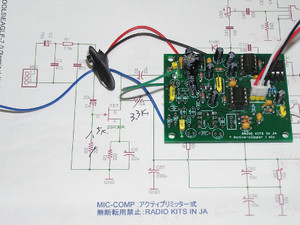

***********************

先日、shipping中だったスピーチプロセッサー基板が到着した。

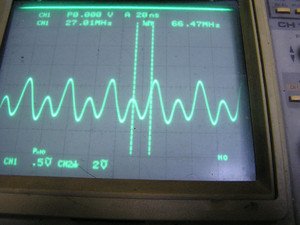

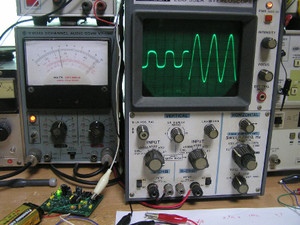

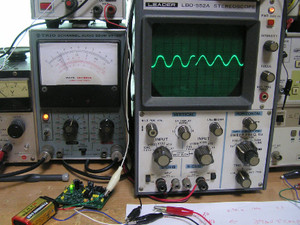

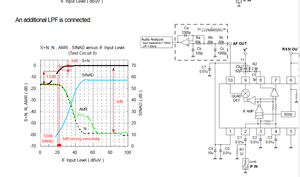

①最初に、LPF用ICを載せずに、クリップ具合を確認する。

回路図のように信号はFETで受けて10dBほど増幅させる。音質を考慮してFETで受けた。勿論、音が良いと云われる2SK30で受けた。

スピーチプロッセッサー : ダイオードによる「クリッパー」方式のことを指すのが主流だ。

・ケンプロのスピーチプロセッサーKP-12はゲルマダイオードによるクリッパー方式。KP-12AはFM IF用ICによる作動になっている。

・国産無線機メーカー初のスピーチプロセッサーは八重洲のFL-101である。

波形は、クリップする。所謂スピーチプロセッサーが上手に働いている状態だ。

7mV入力でもクリップする。 アマチュア無線用のアクティブクリッパーでは増幅度40dBで作動させるのが一般的だ。

当初50dBと上げてみたが、 40dBに戻した。

②

次のLPFの作動確認をする。LPFでは専用ICのMAX295があるが、動作時に強めの電波が飛ぶので送信機ものには採用しにくい。

今回はFDNRフィルターにした。1回路のオペアンプを2個使い内部リークによる信号の劣化を嫌った。

この辺りから、LPFが効き出す。 左がスピーチプロセッサー通過後の波形。クリップしたのが判らないような波形になっている。

中々効く。 トランジスタ式より格段に効く。

おおまかな動きは掴んだので、LPFの周波数計算を行なって理論値に近い抵抗に置き換える。

2019年3月 5日 (火)

「スピーチプロセッサーのプロト基板」がshipping中。

**************************

・先日の回路基板がshippingになった。

・まとまっていない基板ものでは、TCA440ラジオ.

ステレオのFMトランスミッター。 MIC-COMPの第5段、、。のように記憶している。

AM-TRXは受信確認できたので送信unitを実装して終了になる。

comp-icのnjm2783はRS-onlineで再取扱いを初めていた。

ssm2166もRSで再び扱うようになった。 時代は変わるね。

ダブルスーパーの「typeⅡ」作図した。高周波増幅ut(IC)は外部LC負荷.

*******************

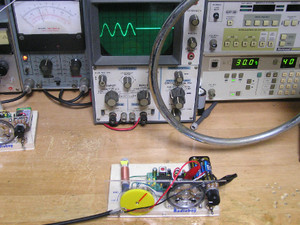

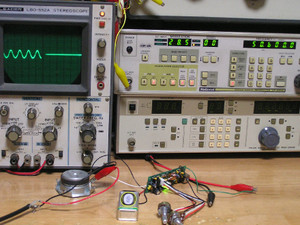

超再生式検波も作動確認が取れ、「感度が何に依存するのか?」も昨日掴めた処だ。

好評のダブルスーパー基板(am)の「typeⅡ」を作図した。

メインデバイスを変更した。

総じてラジオ用ICではノイズレベルが高い。その要因はICウエハ上での抵抗生成、コンデンサー生成にある。「高周波増幅部を内蔵したラジオ用IC」ではLA1050,LA1600A1135,LA1247,TDA1072などが有名である。 それらは内部のCR(ウエハ上のCR)による負荷ゆえにノイズが低くないことが多い。LA1050等ではノイズが強くて音を楽しむことは出来ない。

ごく稀に「高周波部増幅の負荷を外部負荷にしたIC」が製造された。 TDA1046などがそうである。

おそらく「TDA1072 ⇒ TDA1046」にすればノイズで5~6dBは改善される。結果、ノイズに埋まったものも聞こえてくる。

このTDA1046は30MHzまで動作補償なので、IF=10.7MHzでのダブルスーパー向きだ。

基板は、部品配置がまったく違うのでゼロからスタートになる。技術面では新しいものはないので急いで取り組むことは不要。1年以内に基板化すればよいように思う。

2019年2月20日 (水)

チューニングLED付き、 自作ラジオ基板。RK-44.

********************

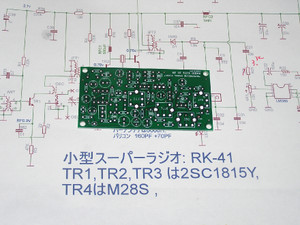

チューニングLED. 回路図は開発時なのでRK-41予定であったが、リリース順ではRK-43かRK-44になる。

青LEDでインジケーター( AVC電圧を利用して 駆動)。最簡便なLED回路故にてレンジは狭い。インジケーター回路は写真に写っていないようだ。

AVC電圧を差動にてSメーターさせた経験もあるが、調整の手間を掛けれる人向きだ。アマチュア向きでは無いと判断した。その回路とそれを搭載したラジオ基板データも手元にある。

続きはここ。

開発記事のすべてはここ。

********************

上記RK-44をベースにして同期検波ユニットを追加した基板も領布中。製作ハードルを高くしてありますので上級向け。

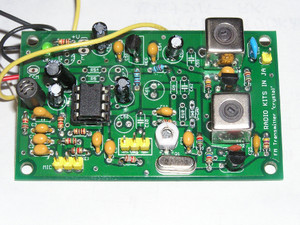

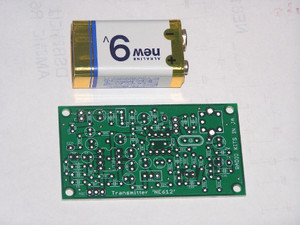

AMワイヤレスマイク基板 キット (自作)

AMワイヤレスマイク基板 キット (自作)群

・半田付け間違いがなければ動作するのがRK-26

・綺麗な波形を目指すならばRK-62、RK-78 と RK-149。

・短波でと思う方にはRK-35

・国産DBMで電波を飛ばしたい方にはRK-45とRK-78。

・世界で初めて登場したDBM(MC1496)で電波を飛ばしたい方にはRK-149。

・バリー・ギルバート氏が研究所長時代に開発されたDBM(SL1641)で飛ばしたい方にはRK-62

・上記デバイスでは、SL1641とS042Pだけが50MHzでも綺麗な波形になることを確認しています。それぞれ優れたDBMです。 ************************************************************************************

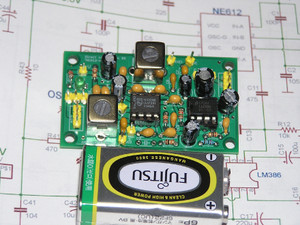

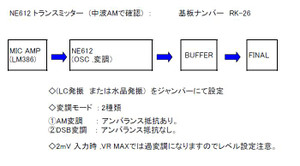

RK-26の記事になる。

DBMのデバイスは10種類以上市場にある。 現行品のひとつNE612でAM変調を掛けた。DBMなので深くて綺麗な変調になる。 C級作動によるトランス変調より波形は美しい。

自作経験の浅い方向けに、RK-26はNON調整だ。ICはICソケット利用なので、部品方向を間違えたら刺し直し。とは云っても通電前に向きは確認必要だ。

*******************************

NE612 式 AMワイヤレスマイク (トランスミッター) キットはyahooにて出品中です。

***************************

注) JH4ABZ氏に再現性確認をしていただいた。

「発振コイルには、トランジスタラジオ用赤」だと中波帯になる。 fczコイルもそのまま取り付くのでCを換えて目的周波数に合わせる。

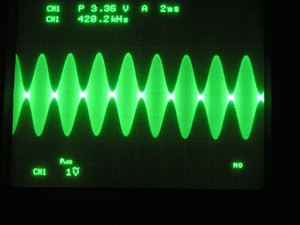

◇AM変調波形。

◇

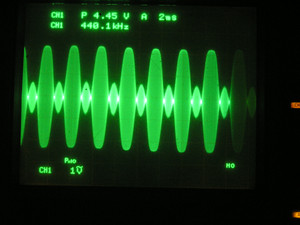

飛ばしてラジオで確認した。

・右が注入信号。左がラジオでの受信波形。15cmほどのアンテナ線時に、1mは飛ぶ。飛びすぎはNGなのであえて抑えてある。

・mic-amp部に余裕があるので入力2mV時に MIC-VRがMAXだと過変調になる。

◇

過変調時の波形。 こう為らぬようにレベル注意。

◇

サイズ確認。

主たる部品は NE612(SA612), LM386, それにトランジスタ2個。 赤のOSCコイル。

LC定数は中波帯なので目的周波数に合わせてLC定数は変更。

変調トランスレスなので、音域特性は良好。部品点数が少ないので、初心者向き。 調整は放送局のない処でoscさせること。

スマホ等の入力ok。 スマホによっては youtube再生時に雑音を飛ばすものがあるのでそこは注意。

この基板の音を動画で上げておく。

キットはyahooにて出品中。ne612で検索。

**************************

ミニサイズの真空管ワイヤレスマイクの製作例。 リードのs-10に組み込んだ例。

今の処、これより小さいサイズでの作品例は公開されていないようだ、webでは見かけない。

2019年2月19日 (火)

RF スピーチプロセッサー。 SNについて

******************

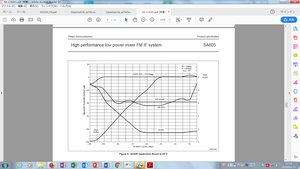

FM IF ampのdatasheet.

これは国産のIC. NJMになるが、SNはこの程度らしい。SPEC表がこれなので実測では50位だろう。

、、と今まで何となくRF スピーチプロセッサーに抱いていた疑念が、確定しつつある。SNは20dB超えで劣ると、、。

ケンプロではTA7061なので「55dBμV程度でクリップ開始」とやはり微弱な信号のやり取りになる。mVで表記すると、ええっと思うほど弱信号になる。

CQ誌等の製作記事ではTA7060なので TA7061に比べて35dBほど大きい信号で扱かへる。

SSM2166等COMP-ICは、1.5mVとか2mVでCOMPスタートしているが、TA7061では55dBμVとスタートが低い、FM limiterは 結果SN面では不利。

、、とPCで見ている人向けに書いています。

次のICならばSNもまあまあ。

このSA605かTA7060の選択になるような、、 もう少し調べる。

*********************

さて、教えて君の為に基礎を挙げておく。

1μV = 0dBμV = 1x10-6Vとなり、1V = 120dBμVですと公開されている。

日本人の1/3は 日本語が読めない。

少なくとも高校卒業程度の知識がないとこのsiteで書かれている技術系のことは、理解できないと思います。

、、と30dBμVは1mVより遥かに小さい。100MHz程度のオシロでは計測不能。

NJMでは35dBμVを超える信号はクリップされる。

SNの観点からみると70とか80dBμVでリミッターICに入れたい。その程度入れないとオシロで見れないので困る。

********************

KP-12Aを 7061⇒7060に換えた構成がよさそうさだ。MIC-AMPはTR1段ではやや非力になる。 オイラの都合からすればTA7061が随分と多数あるので、KP-12に何か機能をプラスしたものにしたい。

MIC-INはプロ用と同じHPFを入れようとも思う。

2019年2月18日 (月)

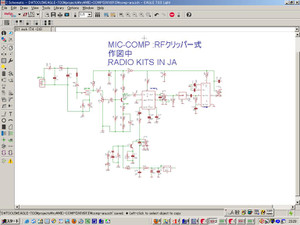

ケンプロのKP-12等 RFクリッパー式MIC-COMP.

KP-12 と KP-12Aは異なる。 その辺りはここに紹介してある。

*************************

RFクリッパー式のMIC COMPを作図中。limiter deviceを思案中だ。

いざ作図してみるとケンプロのKP-12は SNが悪い設計になっているようだ。 limiter device は かなり弱い信号で扱う必要があるので、sn面では不利なdeviceを採用した、、と想う。 「FM limiterは 他にもないのか?」と調査中。

マイクコンプレッサー 自作回路。TA2011、SSM2166、TDA1054、AN829、VOGAD、NJM2783、SL6270 :スタンバイビー

*********************************************************************

スタンバイビーの基板はこれ。アポロのような音になる。RK-112.

下のはリレータイプ。

YouTube: roger beep :relay on p.c.b

*********************************************************************

マイクコンプレッサーについては、

スピーチプロセッサー、マイクコンプレッサー考。SSBの波を綺麗に:技術工学(アマチュア無線) ⇒ここ。

で詳細公開済み。時間軸も含めた検討を公開済み。フィルターの群遅延特性と無縁なRFスピーチプロセッサーも公開済み。一読をお薦めする。

日本でおなじみデバイスでの製作は、

1, SSM2166は RK-05

2 ,NJM2783は RK-14

3 ,TA2011は RK-15

4, SL6270は RK-28

5, diode clipperは RK-47

6,AN829は RK-56

7,RFスピーチプロセッサー はRK-84a

8,フィルタレス RFスピーチプロセッサーは、RK-95

9,TA7061は RK-110

10,TDA1054は RK-158

11, OP amp + diode clipperは RK-162

12,TA2011 minisizeは RK-165

13, SSM2165は RK-168

14,フィルタレス RFスピーチプロセッサー(CSB455利用)は、RK-174

15,フィルタレス RFスピーチプロセッサー(F=10.7MHz、acトランス対応)は、RK-182v2

16、 実験中

基板は領布中。

******************************************************************

YouTube: 不動のspeech processor KP-12Aを直してみた。その2

************************************************************

YouTube: rf speech processor. using ta7061. filter-less for ham radio.

************************************************************

YouTube: Rf speech processor: kp-12 is rebuilt . one make p.c.b of ham radio speech compressor

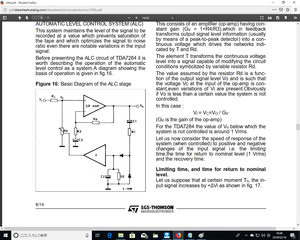

MIC-COMPの事で少し記する。

UKのsiteを見ていくと、

①ダイオード使用のクリッパー方式 ⇒ スピーチプロセッサー

②ALC 方式(FF ,FB共に) ⇒ VOGAD

と区分しているものがあった。

確かにケンプロのクリッパー方式は、スピーチプロセッサーで商標確定している。

②のALC方式で、考え方の参考になる資料がデータシートとして公開されているので貼っておく。

日本語のsiteではJA1AYO 丹羽OMのsiteにある「no、120」のpdfが判り易い。 自作する方は読んだ方がよい。

と 時定数の決まり方は英文でも日本語でも公開されている。

クリパー式ではLPFに信号を通しても、KP-12や雑誌紹介のものはそのスパイク形状は音で判る。音質重視であればスタンダードな回路でのクリッパー式をお薦めできない。

ダイオードで全て担ってもらう設計ではダメなことも判明した。

********************************************************************

日本製品と比べて、トムソンのICはかなり優れたものが多い。ノイズ源にならない3端子レギュレータはトムソン製だ。

2019年2月17日 (日)

ミニラジオ基板シリーズ :LA1600,TDA1072,TA2003.TA7613

配布開始のTA2003基板

・2ICラジオに仲間がふえました。

長男がLA1600基板(RK-33)。

次男がTDA1072基板(RK-34)、そして三男です。

・東芝ICを載せました。 TA2003+ LM386の構成です。サイズはLA1600基板と同一(32 x59) です。

・ フィルターは村田製のW55シリーズ(CFWMシリーズ)のこと。 台湾製のは 帯域外の跳ね返り大にて 無理。W55シリーズはyahooで時折見かけるので、必要ならばwatchingのこと。

トラッキング方法⇒ここ。

中間周波数の調整不要のTA2003を使っていますので、スーパーラジオの調整に不安を覚える方にも優しいICです。 トラッキングは必要です。

基板ナンバー RK-38にて領布。

eagle cadで書いてpcbwayに手配。 兎に角、速い。1weekで手元に届く。

********************

2019年2月21日追記

「3石+ic」ラジオ :RK-44

**************************

RK-69

YouTube: one ic radio :ta7613 part 2

2019年3月5日に追記。

第5弾を領布開始しました。

「超再生式検波 受信基板」です。RK-46.

2019年2月12日 (火)

於455kHzのプロダクト検波デバイス考

************

「IF=455kHzSSB」の復調にプロダクト検波を行ってきた。 使ったデバイス順に

①TA7320 (RK-17で採用)

②4 x diode (試作RK-43に採用)

③NE612 (試作RK-43に採用)

④TA7310 (RK-43で採用)

となる。DBMは1MHzより低い周波数で使うことを全く想定していないので、455kHzではずばりマイナスゲインになる。 ne612は45MHzが設計中心らしいので、上記DBMの中ではかなり455kHz不向きだった。

ゲイン低下の少ないDBM順は、TA7320 >TA7310 >>NE612になる。信号のやり取りと投影面積が許すなら 「4 x diode」が復調デバイスにお薦めなことを経験した。ミズホ通信でもその辺りのノウハウからだろうが受信側はダイオードだ。随分と深く設計されていることを理解した。

TA7358も市場にはあるが元々FM専用DBM。クリッパー内臓なのでFM受信にしか使えない。

**********

6m dsb-rx試作にsn16913を使ったがaf ampとの相性が随分にある。 おそらくsn16913 + ta7368ならば大丈夫だろう。

余談だが、送信波形の美しさ(低歪)ではMC1496を推奨する。だからMC1496のエキサイター基板をDBMデバイスで真っ先に公開した。 MC1496でも50MHzではAM生成は苦しい。

SL6440が今最も使ってみたいデバイスだ。

DBM負荷を可変できないNE612やNJM2594は積極的には使えない。固定機では電波の質に注意したい。can-package時代にplesseyからSL640(641)がリリースされ、その外装変更品がnjm2594だ。8pin-dipのsl1640(1641)が使い易いし、オリジナルの開発元なのでplessey品を推奨する。

ハンデー機で投影面積が優先されるものならば、50mhzでam生成できるNE612をお薦めする。

「本来ならば外部にあるべき部品が内臓されている = 何かを犠牲にしている」とみるのが設計屋だ。事実、負荷を内臓したDBMでは差動ペアの特性差を補正できないので、オシロで明確にわかるほど生成信号の質が劣る。質に無頓着であれば、それも嗜好の範囲だ。

JRCは公開データとの乖離が強いメーカーなことを実測(njm2035等)で確認してきた。似たデバイスが他社からでていればオイラはそちらを使う。

オイラの記憶が正しければ、JRCは車速センサを世界で最初に実用化・量産したメーカーだ。先ずベンツが採用し、それに追従する形でトヨタも採用した記憶だ。90年代には敵なしであったが、今やboschが市場の6割を占有している。「さて、どうしてそうなったのか?」この辺りにIC設計陣の実力が垣間見えるだろう。

*********************

8月に追記。

・455kHzでマイナスゲインに為らないデバイスはca3028、 日本名はTA7045.冒頭に紹介したデバイスではロス多にて後続のAMPが必要になる。

・CYTECさんがTA7045に注力したことはズバリ正しい。TA7045を採用したキットが売られている。

2019年2月10日 (日)

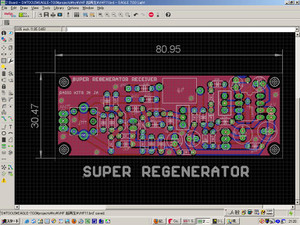

今日のeagle cad 作図。超再生レシーバー基板:6m-trxの受信部を単品化した。

YouTube: 自作真空管ラジオ。 AUXにFMチューナーからの信号

*******************

今日は、この回路をまとめていた。

6mのtrxでの回路そのまま。

手配を先ほど行った。oscコイルのQが感度を左右する。

ウェブページ

- ヘッドホンアンプ :トランジスタアンプ : 900mW、600mW、390mW、250mW、150mW : 真空管アンプ・TR アンプ回路図(自作例で25種)

- タイマーIC NE555 でつくれる回路。 ワイヤレスマイク、ワンショット。遅延と発振。

- ダブルスーパーヘテロダインを自作しよう。(AM/SSB)

- ラジオ 調整 / IFT調整 と オシロスコープ : (スーパー ヘテロダインラジオ 調整 方法)

- 真空管ラジオ工作 knowhow 覚え書き

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です) 3頁目。

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です) 4頁目。

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です) 2頁目。

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です: 350種類) :1頁目。4頁目もみてね

- Bridge-Tied-Load をBTLと云いだしはオランダ phlips:1991年のtda1519。tda1510

- if段用IC : MC1350P。振幅信号を扱えるICなのか?(再掲)⇒ 記憶通りに無理でした。

- op ampの信号遅について。 オーバーシュートについて

- RADIO KITS TOP。ワイヤレスマイク自作:ラジオic で自作:AM,SSB,CW受信機。同期検波デバイス: 真空管ラジオ自作site。

- RADIO KITS provide radio circuit diagrams and PCB data for radio enthusiasts.

- A SHOP : 分野別掲載

- 真空管ラジオ bluetooth : アース分離しないままで、PUからの音を聴くには?: 真空管ラジオ ブルートゥース 改造

- 「1934年公開されたゼロバイアス回路」を、「エレキアンプ会社がグリッドリーク biasと呼んだのが1937年」。

- 「3端子レギュレータ起因のノイズは100kHz~3MHz」とメーカーから公開済み。長波~短波帯。

- 「AMラジオ: 真空管ラジオ用 周波数カウンタ は 5種類開発済」。 キット品はyahooにて。

- 「乗算回路(AM変調) 対 加算回路(変調???)」MC1496の動作は2モードあるらしい。

- 「真空管ラジオのレストア品、修理品、整備品」の謎。「ヒータ結線が駄目。アースポイントも駄目」の低スキル品が主力な流通品

- スピーチプロセッサー、マイクコンプレッサー考。SSBの波を綺麗に:技術工学(アマチュア無線)

- ダブルバランスドミキサ ic

- トランジスタ式100kcマーカー for BCLer:

- ヘッドホンアンプ : audio ICで造る小型アンプ 回路図(自作例で60回路予定)

- ラジオキット メーカー別一覧

- 三端子レギュレータで整流リップル減るか? ノイズ源に為らない型式は?、、。チャンピオンデータ考。

- 同調指示器(Sメーター) :Sメーターの基準は製造業者の指定による。基板領布中。

- 回路図:自作アンプ分野. (ヘッドフオンアンプ ・トランジスタ小型アンプ)

- 回路図:自作コンプレッサー/ スピーチプロセッサー . (マイクコンプレッサー)

- 回路図:自作ラジオ分野 (2SC1815ラジオ、トランジスタラジオ、再生式ラジオ、真空管ラジオ、AMワイヤレスマイク、等 )

- 技術UPのための書籍

- 真空管ラジオ / FM チューナー 修理・メンテ 一覧

- 真空管ラジオの外部入力(PU端子)の使い方。 ipod等OCL機器からの信号をpuに入れる。真空管ラジオのブーン音比較。

- 真空管ラジオの外部入力(PU端子)の使い方&粗い実験。「直流を流し出す音源」対応策

- 真空管ラジオの感度考察。音質。2極管検波能率。プレート検波歪率。無限大入力インピーダンス検波

- 真空管ラジオ修理業 :低スキル品が修理主流の原因について

- 真空管ラジオ工作の基本。いまさらだが基本を上げてみた。

- 真空管ラジオ用455Khz IFTでの疑問 ⇒ 天地のルールは無かったようだ。⇒山中方式推奨します。

- 真空管ラジオ調整。「開放線つきラジオ」の調整。擬似アンテナ回路網

- 自作ラジオ、セミキット 一覧 no,101⇒ latest

- 自作ラジオ、セミキット 一覧 no,001⇒ no,100まで. 101~160は別page

- 自作ワイヤレスマイクAM/FM 一覧 (リアクタンス管、トランジスタ)

カテゴリ

- SOLAR 再生可能エネルギー

- BTオーディオレシーバ_

- Graymark536 8石 トランジスタラジオ キット

- RIDE ON

- 「だれでもできる電波通信実験」を造ってみた。

- 超再生式FMチューナーキット DBR-402

- 1-V-2 高一再生式グリッド・リーク検波 ST管3球ラジオ

- 1000円 トランジスタラジオキット S66D

- 100kHz マーカー (真空封印型振動子)

- 100kHz マーカー type3

- 12.6vで聴く真空管ラジオ :12BA6,12AV6

- 12au7 headphone amp

- 12AU7 SSB復調基板

- 12au7 twin ダイレクトコンバージョン受信機

- 12au7 ヘッドホンアンプ 2sc3422

- 12au7 ヘッドホンアンプ 2sc3422 type2

- 12AU7 ヘッドホンアンプ基板。 cascaded op amp booster :RK-196v2

- 12au7 ヘッドホンアンプ(led bar表示)

- 12au7 ヘッドホンアンプ(トーンコンロール式 type2

- 12au7 ヘッドホンアンプ(トーンコンロール式)

- 12au7 マイクアンプ: アマチュア無線

- 12au7トーンコントロール付ラジオ: tda1072 ラジオ

- 12AV6 ヘッドホンアンプ

- 12av6 ヘッtドホンアンプ(led bar表示)

- 12BE6 12V ワイヤレスマイク

- 12SA7 12V ワイヤレスマイク

- 1R-STD 単球 再生式ラジオキット

- 1RW-DX 単球 再生式ラジオキット (6EH8)

- 1T4 1R5 ワイヤレスマイク

- 1T4 1U4 ラジオ

- 1石+1 IC レフレックスラジオ

- 1R5(電池管)はいぶりっどトランスミッター

- 25kcマーカー

- 28MHz ダブルスーパーヘテロダイン受信基板を造ろう。LA1600

- 2R-DC 2球再生式 電池管ラジオ キット

- 2sa1359 2sc3422のsepp amp

- 2SC1815のラジオアンプ SEPP.

- 2sk192 la1260

- 2石直結マイクプリアンプ

- 3.5MHz 短波ラジオ(AM検波、プロダクト検波)

- 3.5MHzダイレクトコンバージョン

- 3A5(電池管)はいぶりっどトランスミッター

- 3DC-STD 真空管 高1ゲルマ検波ラジオキット

- 3S-STD 真空管 3球スーパーラジオキット

- 3S-STD 真空管 3球スーパーラジオキット 2号機(6BY6,6DK6,6AW8)

- 3S-STD 真空管 3球スーパーラジオキット 3号機 (6BY6,6GK5,6BK7)

- 3V sepp mono amp 9石

- 3球式ダイレクトコンバージョン受信機

- 3石スーパーの試み

- 3石トランジスタアンプ SEPP 自作

- 455kHz マーカー :直結変調回路

- 455khzマーカー :TA7310

- 4石スーパーラジオ

- 50MHz AM トランシーバー SL1641

- 50MHz AM 受信基板 HF/VHF向 (TDA1072)

- 50MHz AM/DSB送信基板(SL1641)

- 50MHz AM/SSB受信基板 (TDA1572)

- 50MHz AMトランシーバー自作( NE612)

- 50MHz AM送信基板(ne612) qrp

- 50MHz AM送信基板(s042p) qrp

- 50MHz FM 簡易送信機

- 50MHzを28MHzコンバート基板

- 5球スーパー のメンテナンス

- 5球スーパー 改造修理

- 5球スーパーのメンテナンス 2号機

- 5球スーパーのメンテナンス 3号機

- 5球スーパーキット(Venek )のメンテナンス

- 5石 トランジスタアンプ sepp:9v

- 6AK5トーンコントロール :LA1600ラジオ

- 6av6を使った中波帯ワイヤレスマイク (基板)

- 6AX8 one tube radio

- 6GH8 単球ラジオ

- 6KT8 single radio

- 6KZ8 one tube radio

- 6TR-STD 6石 トランジスタラジオキット

- 6段平滑回路基板

- 6石 自作ラジオ

- 6石オーディオアンプ

- 6石スーパーラジオ キット: チェリー CK-606

- 6石トランジスタラジオ : 7石、8石、9石 スーパー

- 7Mhz CWトランシーバーキット CRK-10A

- 7MHz 自作短波ラジオ(LA1600) +BFO回路 :基板領布中

- 7MHz TDA1572受信機

- 7MHz モノバンド AM トランシーバー(rk-96a)。

- 7MHzダイレクトコンバージョン(MC1496)

- 7MHzダイレクトコンバージョン(TA7320) 初号機

- 7石AM トランジスタラジオキット

- 8次LPF MAX295

- 9石スーパーラジオ :自作

- AF スピーチプロセッサー:自作基板

- aimiya 6k4 amp

- aitendo 3石FMワイヤレスマイクキット AKIT-315

- AM qrp tx基板: LM3028BH (TA7045)

- AM/DSB エキサイター (MC1496によるAM変調)

- AM/DSB qrptx 基板 CA3028

- AM/DSB エキサイター 'SN16913'

- AM/FM LA1260 自作ラジオ

- AM/FMラジオキット

- am/ssb HF 受信機( 7MHz) ta7613 :プロダクト検波

- am/ssb レシーバー TDA1572: ダブルスーパー

- am/ssb レシーバー基板 TCA440

- AMラジオキット TECSUN社製 2P3

- AMワイヤレスマイク : NE612 キット化

- AMワイヤレスマイク : TA7320

- AMワイヤレスマイク : TA7358

- AMワイヤレスマイク :AN612

- am変調実験

- AM変調考

- AN7112でつくるステレオアンプ

- AN7116 アンプ基板

- AN7411 (mpx)_

- AN7511で鳴らすステレオアンプ。

- Arduino uno

- audio peak filter(CW向け)

- BFO基板キット (455kHz)

- CA3028 ダイレクトコンバージョン

- class A

- CORNMI脱臭機 オゾン脱臭機 JM-05 メンテ

- cw transmit training by DIY

- CW トランシーバー基板

- CW練習器:基板

- CX-555 改造

- CXA1019 ラジオ基板

- CXA1691 : AMラジオ

- D/Aコンバーター

- daiwa マイクコンプレッサー MC-330 :正常動作品。

- DAPPI まとめ :超優良な世論工作業について

- dbm MC1376で遊ぶ_

- DC13V : 12BA6 12AV6 RADIO

- DSB トランシーバー type Ⅱ

- dsbトランシーバー基板

- DSB波発生基板

- eaglecad cadsoft

- epson melody ic svm7561 sound

- ever599 typeB.

- FA装置

- FCZ 136

- feed-forward式マイク コンプレッサ

- Felip 5球ST管 スーパー改造製作

- FM monoをstereo化受信してみる基板

- FM stereo マーカー

- FM ラジオキット 2

- FMステレオワイヤレスマイク(3A5)

- FMステレオ復調デバイス TDA7040

- FMチューナーFX-46K

- FMモノラルチューナ- (トランジスタ式)

- fmラジオ

- FMラジオで受信するCW練習unit

- FM補完放送用コンバーター

- Genny unit 01 (再生式ラジオ)

- Genny unit 02 (再生式ラジオ)

- Hamnine 7Mhz 受信機キッット

- ICM7555tx_2

- in take amp unit

- JF1OZL サイト 抜粋COPY

- JF1OZL式 エミッターフォロアーアンプ

- JF1OZL式 エミッターフォロアーアンプ type2

- KA2206 アンプ。 11V

- KIT-006D FM/MW/SW1/SW2 4バンドラジオキット

- KIT-10 中波ラジオ 1IC+2TR

- KIT-12 4石 AMラジオキット

- KIT-17 1IC+2TR ストレート ラジオキット

- KIT-18 FMラジオ

- KIT-210 AM/FM ラジオ

- KIT-600 ホームラジオキット AM/SW/FM 3バンド

- KIT-619 6石 AMトランジスタラジオキット

- KIT-735 7石 AMトランジスタ ラジオ キット

- KIT-9 6石 AMトランジスタラジオキット

- kp-12a メンテナンス

- KP-12 基板交換

- LA1135 レシーバー: プロダクト検波

- LA1247 レシーバー

- LA1260を使った高感度自作ラジオ

- LA1260ラジオ 中華ケース利用

- LA1600 TA7368 one board radio

- LA1600 TX

- LA1600を使ったam小型ラジオ(RF増幅、BFOあり):

- LA1600を使った小型ラジオ(BFO): 7MHz

- LA1600を使った小型ラジオの自作:基板領布中

- LA1600ラジオに Sメータ追加基板

- LA1600使用のAM 小型トランシーバー自作

- LA4140アンプ 4.5v供給

- LAFAYETTE EXPLORーAIR MARK V

- LAFAYETTE EXPLORーAIR MARK V:2号機

- Lcd display for AM/FM radio. How to make.

- LC発振のBFO基板

- LED 1個を 100Vで点灯 ラジオのパイロットランプの置き換え案

- LED式 ラジオインジケータ

- LM384 ステレオアンプ

- LM386 をBridge-Tied-Loadで使う

- LM386をBridge-Tied-Load 化

- lm4863ステレオアンプ基板

- lm4880でつくるstereo amp_

- LTspice

- MC1496 ワイヤレスマイク

- MC1496PGでAMワイヤレスマイク

- mc3361でつくるssb受信機

- mc34119 amp_

- melody ic sm6201-2l

- melody IC : HK322-6 sound

- melody IC :SVM7570 here

- melody IC :SVM7910 here.

- melody IC :SVM7962 here.

- melody IC LR34611 sounds

- melody IC MN6221dd :panasonic sound

- MF47 アナログ テスター キット

- mono band AM / SSB 受信機

- MPLAB PICで遊ぼう

- MPX device TA7343_

- MRX-7D 2号機。

- National Semiconductor LM377

- NE5532 BTL

- ne5534 single

- NE555 ツートーンジュネレータ

- NE612 ダイレクトコンバージョン受信機基板

- NE612を用いた50MHzクリコンの製作。第3弾

- ne612プロダクト検波:f=456.5kc

- NE612式 455kHzマーカー製作(セラロック発振器

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 6号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 2号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 3号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 4号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 5号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 7号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 8号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 9号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 10号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 11号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 12号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 13号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 14号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 15号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 16号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 17号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 18号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 19号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 20号機

- NIXIE tubes and clock kit.

- njm2073 : Bridge-Tied-Load

- njm2073d アンプ

- njm2073アンプ

- one ICで鳴らす同期検波ユニット

- one shot beep unit 2nd

- one shot beep unit :homebrew

- op amp transistor

- PAM8403動作ノイズが3Vと強烈。これは捨てるのが正解。 購入して通電してみた。

- panasonic AN7110 AMP_

- pcb基板化 作業ファイル

- picで遊ぶ

- PJ-80 ARDF 3.5Mhz を7Mhz化に改造

- PJ-80 ARDF 3.5Mhz レシーバー aitendo

- PJ-80 ARDF 3.5Mhz レシーバーキット

- product detector unit : select LSB or USB , IF=455kHz.

- python

- QRP パワーメーター自作

- qrp-tx 50MHz :s042p

- QRPパワー計(100mW, 500mW)の自作

- QUATORO NE5532 audio amp

- raspberry pi

- RF スピーチプロセッサー:クリスタルフィルター

- RF-750

- RFspeech processor KP-12A (kenpro) レストア

- RFspeech processor KP-12 と12Aメンテナンス

- RFスピーチプロセッサー(オールトランジスタ)

- RFスピーチプロセッサー:(F=455kHZ)

- RFスピーチプロセッサー第5弾

- RFスピーチプロセッサー:フィルターレス

- RFスピーチプロセッサ-

- RJX-601 50Mhz TRX

- SANYO LA1247 AM TUNER

- SANYO LA1600で6m受信基板をつくろう

- sanyo LA4227

- sing.sing,sing

- solidなヘッドフォンアンプ 「カスケード op amp booster 」

- sony CXA1622 ステレオアンプ。

- ssb/ am用にリミッター アンプを自作しよう。

- SSBジュネレータ

- ssb復調デバイスあん

- STマイクロ TDA7496 アンプ:2ch

- suntory

- SVM7975COB 7973

- synchrodyne : synchronous detection (同期検波と呼ばれる検波方式)

- synchronous detection unit

- Synchronous detector , using ca3028 ta7638.

- Sメーターを載せたLA1260ラジオ

- TA2003ラジオ基板

- TA2003自作ラジオのSメータ化

- ta2011ミニ コンプレッサー

- TA7252 stereo amp

- TA7641 ワンボードラジオ

- TA7641BP ラジオ

- TA7642 ラジオ :

- ta7642をIFにしたスーパーラジオ

- TA7642短波ラジオ

- TA7687 AMラジオ

- tba820 ステレオアンプ

- TCA0372 パワーオペアンプをツインでつかう

- TCA0372 パワーオペアンプ 1個で鳴らした

- tda1072 radio

- TDA1072ラジオ小型基板

- TDA1072短波ラジオ基板

- tda1220短波

- TDA1517 AMP

- TDA1572 SSB RX

- TDA1572 ダブルスーパー基板(AM/SSB)

- TDA1572中波ラジオ

- TDA1905 ステレオアンプ

- TDA2611 ステレオアンプ

- TDA2822 ステレオアンプ

- TDA7000でつくるダイレクトコンバージョンRX

- TDA7050 ミニアンプ

- TDA7050をBTLで鳴らす

- TDA7052A ステレオアンプ

- TDA7052A モノラルアンプ

- tda7052でつくるステレオミニアンプ。

- TDA7052シングルアンプ

- TDA7053 超簡単な自作1W アンプ

- TDA7233 stereo amp

- TDA7235 ステレオアンプ

- TDA7267 stereo amplifier D.I.Y

- TDA7268 ステレオ アンプ

- TDA8559Tを使った ヘッドホンアンプ

- TDA8941 stereo amp

- tda8942でならした

- tea2025でつくるアンプ基板

- tea5551

- TPA1517 BTL AMP

- TTL type wireless mic : FM using 74AC00

- twin 12AV6 ヘッドホンアンプ

- twin 6AV6 booster amp_

- TWIN 6EW6 RADIO_

- twin NE5532

- two tone generator : add only

- TX-1 真空管式 2球AMワイヤレス マイクキット

- TX-1 真空管式 2球AMワイヤレス マイクキット 2号機(6BK7+6BE6)

- uln2280 sounds 1980'

- UM3481 melody IC sound

- VOLONAUT

- WELZ QRP WATT METER RP-120

- yaha の設計思想を探る

- YAHOO ウオッチ

- あちこちの回路で見つけた疑念

- アイテック電子研究所 新SR-7 7Mhz レシーバーキット

- アクティブクリッパー

- アンプの歪考

- イスペット 6石トランジスタ AMラジオ キット CR-P461A

- イスペット AM/FM 2IC ストレートラジオ キット

- エレキジャック 短波スーパーラジオ

- エレキット NT-7 FMワイヤレスマイク

- オーディオ バンドパス フィルター

- オーディオパワー計 :LM3915

- カセットプレーヤキット K-501_

- ガンガン鳴る 「2sa1015+2sc1815」 アンプ

- キャリブレーション 「ツートーン 発振器」キット

- キングエース KF506 6石トラジスタ AMラジオキット

- クライスラーのキャビネットラジオ

- クリコン6m ⇒10m

- ケンプロ KP-60 :スピーチプロセッサー

- ケースに入れて鳴らそう TDA1072

- ケースに組み込む9石ラジオ基板

- コロナ肺炎

- コンサトーン Z503

- サイテック 7Mhz ダイレクトコンバージョン Comet40

- サイテック 7Mhzダイレクトコンバージョン SPARROW40-E

- サイドトーン・セミブレークインユニット

- サトー電気 7Mhz ダイレクトコンバージョンキット

- サムエレクトロニクス

- サーボモータドライバTDA7072 の2ch アンプ

- サーボモータドライバTDA7073 の アンプ

- シグナルインジェクターの自作。

- スカイカーシェア

- スタンバイ ビー type2

- スタンバイ ビー 自作

- スタンバイ ビー :リレー

- ステレオアンプ AMP MINI (6AB8)

- ステレオアンプ AMP MINI (6AB8) 2号機

- ストレートラジオをSメーター化

- スモーキーアンプ向け TDA7267シングルアンプ。

- スーパーラジオのケース化:LA1260

- セコムからの図面 と JIS記号は 一致しませんね。_

- セミブレークイン ユニット

- タイマIC 555tx :中波帯変調実験基板

- ダイレクトコンバージョン :SN16913

- ダイレクトコンバージョン 「NE612 MINI」

- ダブルスーパーヘテロダイン TDA072 CA3028

- ダブルスーパーヘテロダイン受信機(tda1072:AM)をつくろう

- チェリー CK-411 4石 AMトランジスタ ラジオ

- チェリー KM-88 8石トランジスタ AMラジオキット

- ツートーンジュネレータ(tx調整用)

- テクノキット HR-080 HALF CUBE 2

- テクノキット HR-200BX FM/AM ラジオキット

- テクノキット HR-981DX AMラジオキット

- ディスクリートアンプ 2sa1015+2sc1815

- デジタルテスター キット (中国製)

- デジタル時計キット

- トムソン TDA7268 stereo amp

- トムソンのヘッドホン専用IC TDA1308を使う。

- トランジスタ式100kcマーカー ver1

- トランジスタ式100kcマーカー ver2(発振器)

- トランジスタ式455kHzマーカー製作(セラロック発振器)

- トランジスタ式AMトランスミッター。 トランスレス変調typeⅢ

- トランジスタ式AMトランスミッター。トランスレス変調 typeⅡ

- トランジスタ式ミニワッター type2

- トランジスタ式ミニワッターPart2

- トランジスタ式ミニワッター type3

- トランスレス変調 中波AMトランスミッター(自作)。MC1496

- トリプルLM386 ステレオアンプ

- トーンコントロールアンプ基板

- トーンコントロール付きTA7642ラジオ

- トーンコントロール付き 自作ラジオ(TDA1072)

- トーンコントロール付マイク アンプ基板:twin-12AU7

- トーン信号 発生基板

- ナショナル FM/AM チューナ・セミキット

- ネクストエナジーアンドリソース

- ハムズオフィス HK-8 中・短波受信機キット 0-V-1

- ハム音のなぞ

- バックライト式 ラジオLCD表示器_

- パワーオペ アンプ L2720で鳴らす。

- フィリプス IC NE5532でスピーカーを鳴らす。

- フォアーランド FM-3D 光通信型 FMラジオキット

- フォアーランド FR-603

- フォアーランド FR-605 AMラジオキット

- フォアーランド FR-702 7石トランジスタ AMラジオ キット

- フォアーランド FR-7100 FM/AM ラジオキット

- フォアーランド FR-7300 FM/AM ラジオ キット

- フォアーランド FRG-2004BL FM/AM ラジオ キット

- フォトカプラーで変調したマーカー基板

- フルディスクリートヘッドホンアンプ

- プラケースにいれたLA1600ラジオ基板

- プリアンプ :2sk192 10mm角fczコイル

- プリアンプ:2SK439受信アンプ

- プリアンプ:3sk129受信アンプ

- プリアンプ:3sk73受信アンプ

- プリント基板でつくる6AW8ラジオ

- プリント基板でつくる6GH8ラジオ

- プリント基板でつくるGT管ワイヤレスマイク(2球式)

- プリント基板でつくるMT管ラジオシリーズ

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO87

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO88

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO89

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO90

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO91

- プリント基板でつくるスーパーラジオ

- プリント基板でつくる真空管ワイヤレスマイク(2球式)

- プリント基板でつくる真空管ワイヤレスマイク(3球式)

- プリント基板でつくる真空管ワイヤレスマイク 6AQ8

- プロダクト検波UT

- ヘッドフォンアンプ 1

- ヘッドフォンアンプ :クリスキットp35型

- ホモダインの歴史._

- ポケロク (6m ハンド トーキー) をつくろう

- マイク リミッテイング基板

- マイクアンプ (2sk30+12au7tc)

- マイクアンプ(2SK170+ 6J1)

- マイクアンプ(2SK192+ 6AK5)

- マイクアンプ(2SK30+ 6J1)

- マイクアンプ(2SK30+12AU7)

- マイクアンプ:12sq7

- マイクコンプレッサー SSM2165

- マイクコンプレッサー LM3080

- マイクコンプレッサー基板(自作) AN829

- マイクコンプレッサー基板(自作) TA2011S

- マイクコンプレッサー基板(自作) TA2011 LA3607

- マイクコンプレッサー基板(自作) SL6270C

- マイクコンプレッサー基板(自作) SSM2166

- マイクコンプレッサー基板(自作) NJM2783

- マイクコンプレッサー基板(自作) tda1054

- マイクコンプレッサー基板(自作) (feed forward式)

- マルツエレック MRX-7D-FK 7MHzレシーバキット

- ミズホ通信研究所 中波帯AMストレートラジオ

- メロディic um3512を使う

- メロディ IC SVM7993

- メンテナンス AM/FM RADIO GRUNDIG TYPE 98

- メンテナンス FMチューナー FM-102 TRIO

- メンテナンス HEATHKIT GR-64

- メンテナンス HR-10B Heath kit

- メンテナンス S-106 クライスラー

- メンテナンス TRIO AF-10

- メンテナンス TRIO AF-20

- メンテナンス TRIO AF-20 2号機

- メンテナンス TRIO AF-20 3号機

- メンテナンス TRIO AF-22

- メンテナンス YAMAHA チューナー CT-R1

- メンテナンス 三洋 STV-280R_

- メンテナンス オンキョー OS-850

- メンテナンス ゲルマニウムTRラジオ SKT-601

- メンテナンス テレビアン 6S-350

- メンテナンス パイオニア FM-B302

- メンテナンス 八欧電機 Lー65 AM/SW/FM

- メンテナンス 春日無線 3バンドラジオ AF-252

- メンテナンス 東京芝浦 FM/AM ラジオ RM-306F

- メンテナンス 松下(ナショナル) RE-860

- メンテナンス 松下(ナショナル) RE-860 2号機

- メンテナンス 真空管 3バンドラジオ RE-830

- メンテナンス 真空管 FM/AM チューナー PIONEER TX-40

- メンテナンス 真空管 FM/AM ラジオ 音響 2号機

- メンテナンス 真空管 FM/AM ラジオ 音響

- メンテナンス 真空管 FM/AM ラジオ 音響 3号機

- メンテナンス 真空管 FM/AMラジオ 松下(ナショナル) RE-760

- メンテナンス 真空管 FM/AMラジオ 松下(ナショナル) RE-760 2号機

- メンテナンス 真空管 FMチューナー TRIO FM-30

- メンテナンス 真空管FMチューナFU-1000

- メンテナンス 真空管FMチューナー ナショナル ES-901

- メンテナンス 真空管ラジオ UA-625

- メンテナンス 真空管ラジオ UM-680

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナル CX-555

- メンテナンス 真空管ラジオ 6FM-30

- メンテナンス 真空管ラジオ BL-720

- メンテナンス 真空管ラジオ FM-11

- メンテナンス 真空管ラジオ FM/SW/AM 日立 3バンド

- メンテナンス 真空管ラジオ ONKYO FM-820

- メンテナンス 真空管ラジオ ONKYO OS-195

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナルUA-360 1号機

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナルUA-360 2号機

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナル 5X-52

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナル CM-615

- メンテナンス 真空管ラジオ ビクター 5A-28

- メンテナンス 真空管ラジオ マツダ うぐいす CS

- メーターアンプ

- メーター直読式アンテナ インピーダンス メーター_

- モノバンド qrp トランシーバー基板(rk-100)

- ラジオの周波数表示に5桁LEDカウンター (M54821)

- ラジオの周波数表示に LEDカウンターモジュール

- ラジオアンプ

- ラジオカウンター電源基板

- ラジオ周波数表示器(LC7265)。ラジオカウンター

- ラジオ工作のテクニック

- リード 真空管7球 FMチューナーキット

- レフレックス +再生 1球 真空管ラジオ (6GH8)

- レフレックス +再生 1球 真空管ラジオ 2号機

- レフレックス +再生 2球真空管ラジオ(6GK5+6N2P)

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6GH8) 2号機

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6GX7)

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6GX7) 2号機

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6KT8)

- レフレックス 2球 真空管ラジオ (6EW6+6EW6)

- レフレックス 2球 真空管ラジオ (6JC6+6EH7)

- レフレックス 4球 真空管 ラジオ GT管

- ロクタル管ラジオ3号機

- ロクタル管ラジオ4号機

- ロクタル管ラジオ5号機

- ロクタル管ラジオ6号機

- ロクタル管ラジオ7号機

- ロクタル管ラジオ8号機

- ロクタル管ラジオ9号機

- ロクタル管ラジオ 10号機

- ロクタル管ラジオ 第11号機

- ワイヤレスイク ne612 vc

- ワンダーキット DSPラジオキット DS-RAD01

- ワンダーキット FMワイヤレスマイク FW-208

- ワンボード 2sc1815 ラジオ

- 三洋 LA1260 に真空管式トーンコントロールを加えたラジオ基板

- 三洋 LA1247中波ラジオ

- 三菱 FMチューナー FM-212

- 中国製キット 981

- 中波 シンプルラジオ (one IC radio)

- 中波帯AMワイヤレスマイク. SL1641

- 中波帯 ミニ ラジオ(TR 3石+IC)

- 中波帯ワイヤレスマイク (RK-13B)

- 中波帯ワイヤレスマイク ta7310

- 中波:同期検波ラジオ(lm567)

- 中波:同期検波ラジオ(ta7613)

- 中波:同期検波ラジオ(tda4001)

- 中部電力。

- 偽情報を暴く

- 公共事業での闇 状態列記

- 公務員と民間の癒着

- 初めてつくるラジオ with s meter

- 初級向けワイヤレスマイク

- 単球ラジオ 6GS7

- 単球ラジオ:6AW8

- 単球ラジオ:6BR8

- 単球ラジオ:6EH8

- 単球ラジオ:6GH8

- 単球ラジオ:6GX7

- 単球ラジオ:6HG8

- 単球ラジオ:6KE8

- 単球ラジオ:6KT8

- 単球ラジオ:6KZ8

- 単球ラジオ:6U8

- 反社の土建屋。 反社会的勢力 長野県。

- 同期検波ラジオ TDA1220

- 同期検波基板 NE612

- 同期検波基板:sn16913

- 型番 AMP- MINI KIT_

- 基礎実験 のまとめ

- 太陽光発電力は質の酷い電力

- 実験

- 実験中 2球 (6KT8+6JC6)⇒6GJ7+6GJ7

- 実験的真空管4球 FM ラジオ

- 小型マイクアンプ基板キット(741式)

- 差動入力FET型 1W アンプ

- 差動式メーター

- 技術upのための書籍

- 時事

- 東芝 TA7222 アンプ

- 東芝 TA7769 AMP

- 東芝 TA8227P アンプ基板

- 東芝ラジオ 1979年発売のRP-71の修理

- 松下 AN7470でFM 復調

- 水晶発振周波数カウンターテスター DIY KIT

- 法人塩尻市が不法埋設して 提訴された

- 真空管 プリRF付きレフレックス5球ラジオ

- 真空管ラジオ ift調整用455k発振器

- 真空管ラジオAVC電圧でSメータ振らせよう

- 真空管ラジオ 2球スーパー (6BY6+6GH8)

- 真空管ラジオ 2球スーパー 6688

- 真空管ラジオ 3球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ 3球スーパー 3号機

- 真空管ラジオ 3球スーパー 初号機

- 真空管ラジオ 4球スーパー(6BY6,6JC6,6AL5,6AB8)

- 真空管ラジオ 4球スーパーヘテロダイン

- 真空管ラジオ 5球スーパー 1号機(6BY6,6BJ6,EBF80,6J4,6AB8)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 2号機(6BY6,EBF80,6CZ5)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 3号機( 6AN5)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 4号機(6BY6,6BD6,6BA6,6AV6,6AQ5)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 5号機(6BE6,6BA6,6CR6,6DK6,6CM6)

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 2号機

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 3号機

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 4号機

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 5号機_

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 6号機

- 真空管ラジオ 6球スーパー 1号機 (6BY6,6BA6,6BA6,6AL5,6N2P,6AR5)

- 真空管ラジオ 6球スーパー 2号機 (5915,6BA6,6BA6,6AL5,6688,6AQ5)

- 真空管ラジオ 6球スーパー 3号機(6BE6,6BA6,6BD6,6AL5, 5AQ5)

- 真空管ラジオ 6球スーパー 4号機 (6JC6)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 01号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 02号機 6AQ7

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 03号機 6SQ7,6K6

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 04号機SQ7

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 05号機(6SQ7)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 06号機(6AQ7 6V6)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 07号機(6SQ7 6V6)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 08号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 09号機(6AG7)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 10号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 11号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 12号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 13号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 14号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー ver2

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 15号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 16号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 17号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 18号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 19号機

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 1号機(6SA7,6SK7,6SK7,6H6,6C5,6P6)

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 3号機(6J5

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 4号機

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 5号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 10号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 11号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 12号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 1号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 2号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 3号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 4号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 5号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 6号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 7号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 8号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 9号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&長波 2バンド

- 真空管ラジオ MT管IF3段

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 1号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 3号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 4号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 5号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 6号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 7号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 1号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 3号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 4号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 5号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 6号機

- 真空管ラジオ 他励式 短波スーパーラジオ

- 真空管ラジオ 他励式 短波スーパーラジオ 2号機

- 真空管ラジオ 他励式5球スーパー 6FM8

- 真空管ラジオ 他励式6球スーパー ラジオ (6BZ7,6BD6,6BD6,6AL5,6HM5,6AR5)

- 真空管ラジオ 他励式 BC帯5球スーパーラジオ(6BQ7)

- 真空管ラジオ 他励式 BC帯6球スーパーラジオ 6GH8 6688

- 真空管ラジオ 再生式3球(6688+6688+6LF8)

- 真空管ラジオ 電池管 2球レフレックスラジオ

- 真空管ラジオ 高1中1 4球スーパー (6688,6BY6,6GH8,6AQ5)

- 真空管ラジオのゲルマ検波化 (改造)

- 真空管ラジオの外部入力用専用基板(L,R)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波受信機キット 他励式 O-V-2(6J5,6SJ7,6SQ7,6V6)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) GT管 5球スーパ ー (6SA7+6SK7+6SK7+6SQ7+6V6)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中波 6球スーパー(6BE6+6BJ6+6BD6+6JH6+6N2P+6AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 7球 2バンド スプリッドバリコン式

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中波GT管7球スーパー

- 真空管ラジオキット(COSMOS) BC帯 中2 5球スーパ ー (6BY6+6BJ6+6BJ6+6BC5+6AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) BC帯 中3 6球スーパ ー(5915+6BJ6+6BZ6+6BZ6+6DK6+5AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 2バンド 4球スーパーラジオ(6BY6,6BA6,6LM8,6AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 2バンド 6球スーパ ー(6BY6,6BD6,6BD6,6BD6,6HA5.6AQ5

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 2バンド バーニア式(6BE6,6BA6,6BZ6,6AV6,6AQ5)

- 真空管式 FMラジオ (ロックド・オシレータ)

- 真空管式 FMラジオ (レシオ検波)

- 短波LA1260受信機

- 短波スーパー受信機 TDA1572 for 7.5MHz

- 短波スーパー受信機: TDA1572(高周波増幅1段)

- 短波ワイヤレスマイク: S042P

- 破産:清算の歴

- 禁断のヘッドホンアンプ

- 秋月電子 FMワイヤレスマイク キット(ステレオ)

- 秋月電子 LCDオシロキット (JYE Tech)

- 秋月電子 マイコンデジタル時計キット Ver.3

- 科研 (KAKEN) ACT3 AMラジオキット

- 簡易マイクアンプキット

- 自作 5石AM ワイヤレスマイク(トランス変調)

- 自作 7Mhz 3球 1IC ダイレクトコンバージョン

- 自作 BC帯ワイヤレスマイク 電池管3球+2TR

- 自作 DC12V 3球式AMワイヤレスマイク

- 自作 LC発振 4石FMワイヤレスマイク(バリキャップ変調)

- 自作 「1球+1石」スーパーラジオ

- 自作 ミニチュア6球スーパー 2号機

- 自作 ラジオ用GT管アンプ

- 自作 ワイヤレスマイク: AN610

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 2号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 2号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 3号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 4号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク5号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 10号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 6号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 7号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 8号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 9号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 03号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 04号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 05号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 06号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 07号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 08号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 09号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 10号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 11号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 12号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 13号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 14号機_

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 15号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 16号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 17号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 18号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 19号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 20号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 21号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 22号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 23号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 24号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 25号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 26号機_

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 27号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 28号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 29号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 30号機_

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 31号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 32号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 33号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 34号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 35号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 36号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 37号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 38号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 39号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 02号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 03号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 04号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 05号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 06号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 07号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 08号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 09号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 10号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 11号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 12号機

- 自作 水晶発振式4石FMワイヤレスマイク(バリキャップ変調)

- 自作 水晶発振式FMワイヤレスマイク

- 自作 真空管 BC帯 2球ワイヤレスマイク(6N2P+6CH8 トランス変調)__

- 自作 真空管 BC帯 4球ワイヤレスマイク

- 自作 真空管 FMワイヤレスマイク 1号機 2球(6EW6+6AQ8)

- 自作 真空管 FMワイヤレスマイク 2号機 3球(6EW6+6EW6+6GU7)

- 自作 真空管 FMワイヤレスマイク 3号機 2球(6BK7+6GU7)

- 自作 真空管+TR ハイブリッド AMワイヤレスマイク (6BA7)

- 自作 真空管+TR ハイブリッド AMワイヤレスマイク (トランス変調 3A5)

- 自作 真空管6球受信機

- 自作 真空管FMワイヤレスマイク 4号機

- 自作 真空管FMワイヤレスマイク 5号機

- 自作 真空管 4球

- 自作 真空管+TR AMワイヤレスマイク(トランス変調12DW8)

- 自作 電池管3A5 ハイブリッドFMワイヤレスマイクの番外編

- 自作 電池管3A5+TR ハイブリッド FMワイヤレスマイク

- 自作 電池管3A5 AMワイヤレスマイク2球式 ( トランス変調)

- 自作 電池管3A5 FMワイヤレスマイク

- 自作スーパーラジオ :キットケースに収納。

- 自作ラジオを市販ケースに入れよう」: TA2003

- 自作向け忘備禄。

- 自作品 ダイジェスト

- 複合管 6AQ7 真空管ラジオ GT管 5球スーパー20号機

- 複合管 6AQ7 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 21号機

- 複合管 6AQ7 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 22号機

- 超再生式 小型トランシーバー基板

- 超再生式トランシーバーキット JC986A

- 超再生式検波の実験 FM帯

- 超再生式検波の第4弾

- 超再生式検波受信基板

- 超再生式検波基板 (MAX295)

- 超再生式検波基板 タイプD

- 転売ヤー。 落札代行業。

- 遅延タイマー

- 録録 ★作者

- 録録 ★談話室 Q & A

- 録録 ★

- 電池管1R5でワイヤレスマイク

- 電池管レフレックスラジオ基板

- 電池管ワイヤレスマイク1(FM変調)

- 電源基板 RK-88

- 飯山ホテル 補助金

- 高感度レフレックスラジオ

- 麦島

最近のコメント