最近の記事

- アマチュア無線 マイクアンプ 自作 NJM2783 :2018年3月25日 開発品

- プリント基板でつくる「スピーカーの鳴る単球ラジオ」続々:計10種類の基板(再掲)

- アマチュア無線 マイクアンプ 自作 : 12AU7 (2球式) RK-237 再掲

- CW 送信機基板 10V 2.5W

- LR34611 :シャープのメロディIC 自作キット

- 40m CW専用 受信基板案

- 自作する6m トランシーバー基板;回路案

- 魅力あるDIY・真空管アンプ、サムエレクトロニクス(穂高町)は倒産

- Marshall アンプ MB : 1959 Schematic

- EL34 Push-Pull 1. Single Ended/Push Pull Amplifier 1958年

電子工作キット

- 7910メロディ IC キット: RK-250

- RADIO KITS IN JA : mc34119 stereo amp キット :SW-65に収納できる小型基板

- RK-134 :真空管 ラジオに SメーターをつけるKIT

- RK-03 :真空管 ラジオに 周波数 カウンターをつける

- トランジスタ式ミニワッターPart2 基板キット: ぺるけstyle

- RK-226 ディスクリートアンプキット /2SA1015+2SC1815

- RK-129 : AM ワイヤレスマイクキット(MC1496)

- RK-26 : AMワイヤレスマイクキット(NE612)

- RK-144 : TDA1572 短波ラジオ自作基板キット

- RK-30 : 自作用455kHz発振器キット。IFT調整用

- RK-42 : 100kc marker KIT

- RK-114 : 9石スーパーラジオ基板キット

- RK-123 : 同期検波基板キット

- RK-112 : スタンバイ ビー自作キット(後鳴り)

ラジオ系情報

- ラジオ少年

- サトー電気

- フォアーランド電子

- ポータブル・ラジオのページ

- CYTEC

- CRkits共同購入プロジェクト (JL1KRA)

- 有限会社五麟貿易

- Wコールがききたくて

- ラジオ兄さんの電子工作日記

- 電子パーツ通販のKURA-本店-

- DFK技術研究所

- 田舎の少年

- JA9CDE自作を楽しむホームページ

- 沼南ラジオ工作室

- qrp-gaijin

- 祐徳電子(Yutoku Electronics)

- CHINA ARDF WEB

- ラジオの製作 jq16146のブログ

- 東栄変成器

- スピーカーネット(網目)生地

- Tolex グリルクロス Tweed ツイード Fender Marshall

- 門田無線/TOPページ

- ラジオ少年の博物館、真空管ラジオ、鉱石ラジオ、ラジオの修理

- 【SWP GINZA】スピーカーネット商品一覧

- Internet Archive Search

- 真空管パーツ販売 (フロービス)

- GT管これ:レトロ真空管らじお -

- Evolve Power Amplifiers

- 真空管ラジオのお部屋 JH4ABZ

- JF1OZL

- YO3DAC - Homebrew RF Circuit Design Ideas

- UK Vintage Radio Repair and Restoration Discussion Forum

- OZL archive

- ozl-2

- ブラウザ電子回路シミュレータ「ざわざわシミュレータ」

- JA1AYO

- QRP掲示板

- Synchronous Demodulation

- Alan Yates' Laboratory - 555 Super-Regenerative IF HF Spectrum Analyser

- ELEKTOR: Electronics hobbyist magazine from the UK and India

- WIRELESS WORLD: UK technical magazine 1913-2005

- POPULAR ELECTRONICS: Consumer Electronics and Experimenter magazine

- 電子工作

- nobchaの電子回路日記

- Push Pull Amplifier Bias Calculator

- headphonesty.com

- .− TODAY'S REMARK − 今日の必ずトクする一言 since 1996

- WA1QIX

- PRE parts

基礎系情報

- できるMPLAB® X IDE [スタートガイド編] | テクニカルスクエア | 丸文株式会社

- 地表面の熱収支と気象

- DIP Type Of 3.5mm Audio Sockets

- OPアンプはオカマアンプ

- Crystal ladder filters

- RigPix Database - Schematics, manuals 'n' stuff

- 皆空の中で... Smith V3.10

- Amplificadores Lineales RF

- 電子工作の実験室

- Brabec Homepage for Studio Musician and Engeneer

- フィルタ計算ツール

- 真空管(Electron tube) 規格表データベース | トップページ

- Eagle-Libraries/Processors/Microchip at master · chiengineer/Eagle-Libraries · GitHub

- 12AT7-6AK6 セパレート再生 2球ラジオ

- JIS C 6102-1:1998 AM/FM放送受信機試験方法 第1部:一般的事項及び可聴周波測定を含む試験

- 太陽光パネル メーカー - 会社のデータベース

- 浅川太陽光発電所 - 八ヶ岳・北杜市大泉 -

- 資料・技術情報 >> マルツオンライン

- みんなでやろうJARL改革!

- LC共振の周波数 - 高精度計算サイト

- PLC 行政訴訟 異議申し立て

- Frank's electron Tube Data sheets

- Heathkit Schematic and Manual Archive | Vintage Radio Info

- Index of /schematic

- Popular PDF DOC and PPT files

- ボクにもわかる地上デジタル

- いめーじ あっぷ

- ユニパルス真空管展示室

- オーディオの科学

ラジオの動画

- 自作真空管ラジオ。 AUXにFMチューナーからの信号 - YouTube

- スマホでラジオauxへ入れる - YouTube

- ロクタル管自作ラジオで youtubeを聴く

- 6D6再生ラジオで実験

- ハム音の比較にどうぞ

- radio counter

- 真空管ラジオのブーン音はどこまで小さくなるか?

- 12Z-E8 マジックアイ RE-860 - YouTube

- はいぶりっどラジオ 1-V-2 デジタル表示

- TRIO FMチューナー FM-102をST管UZ-42で聴く

- ラジオ工作 6GX7 レフレックスラジオ

- 4バンドラジオキット KIT-006D

- メタル管ワイヤレスマイク 真空管インジケータ

- 「レフレックス+再生」式 単球ラジオ。

- 自作6球スーパラジオの音。 6BY6,6BD6,6BD6,6AL5,6688,6AQ5

- FM /AM 真空管ラジオ FM-11 シャープ

- 超再生式FMチューナーキット DBR-402

- 真空管ラジオ CM-615

- GT管6球 スーパーラジオ

- トランスレス ラジオ UA-360 2号機

- トランスレス ラジオ UA-360 1号機

多種類リンク

- hiro99ma blog

- electronics-tutorials

- ManualsLib - Makes it easy to find manuals online!

- flightradar24

- ネットゲリラ

- アイドラッグストア

- ベストケンコー|公式薬通販サイト|Bestkenko.com

- Kazumoto Iguchi's blog 3

- 千曲川河川事務所 千曲川・犀川ライブ映像

- 大町ダム管理の監視カメラ一覧

- 大町ダム観測所

- 北アルプス東麓防災情報

- MS blog(ブログ)

- 地理院地図

- 中部電力 申し込み書類サイト

- YokoとJazzと○○と

- シール印刷・Tシャツ・マグネット|印刷通販【デジタ】

- クロネコポイントメニュー | クロネコメンバーズ

- 株式日記と経済展望

- LOHACO - 食品・調味料・缶詰 通販

- 中国茉莉花革命

- 大島てる

- キャッツクロー

- クトゥルー神話と堤康次郎 - ネットゲリラ

- ファミリー薬局SG | 医療用医薬品の非処方せん薬、医療用漢方薬、第1類医薬品、新規第2類医薬品

- 総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite

- チョイあげ本舗のお買い物ページ

- A.G. Tannenbaum

- R148 大町⇔小谷 道路映像ライブカメラ

- .− TODAY'S REMARK − 今日の必ずトクする一言

- 【未解決事件】皇室ゆかりの品、ヤフオク大量流出事件【風化防止】 ‐ ニコニコ動画:GINZA

- 随想 | 文苑 | 東京木材問屋協同組合

- 静嘉堂文庫美術館 | 刀剣・刀装具

- ようこそコンピューター画像解析の世界(古墳陵主)へ

- 一式戦闘機「隼」研究所-隼の誕生

- ■□ ようこそ体験教室の青木湖キャンプ場へ ■□■

- 二階堂ドットコム

« 2024年12月 | メイン | 2025年2月 »

2025年1月

2025年1月31日 (金)

プレート検波。グリット・リーク検波。 2極管検波。 検波考。歪み率 (再掲)

初稿 :2016年9月25日

************************************

同調回路のQ プレート検波で検索すると、深い情報も見つかる。

オイラのような機構設計者が、弱電検波回路に言及するのは身の丈を超える。プロの電気回路設計者が数値式で、プレート検波を解析してくれると想う。

繰り返すが 先達の本を読むように、、。

YouTube: 再生式はいぶりっどラジオ 1-V-2 デジタル表示

上の動画は再生式ラジオで受信周波数をデジタル表示させたもの。今のところ日本では初めてらしい。

***************************************

昭和30年代のとある「初心者向けtext」からごく僅かお借りしてきた。 初心者向けなので、お馬鹿なオイラにも理解できる。

歪み率に注目しよう。

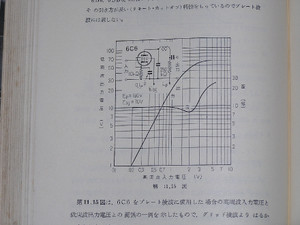

①プレート検波

「一部では音が良い」との記事も見かけるが、「真実はどこにあるのだろう」と初心者向けtextで確認した。

上記図のように,歪み率はほぼ10%以上。よい処で8%。 この歪数字で音が良いと言われるのは、流石に腰が引けてしまう。

入力を1.5~2.5Vで使うと8~10%の歪みに納まりそうだ。

球で増幅している分、outは出る。

1V 入力ならば20V出力なので 電圧は20倍(26dB)と,ずばり球1個分の増幅度。

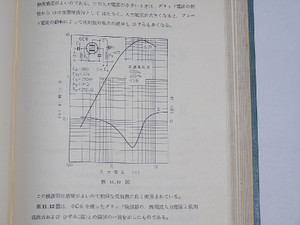

②グリット・リーク検波

再生式ではポピュラーな検波方式。

注目の歪み率は、プレート検波よりも小さい。半分というか1/3というか確実に歪みは小さい。

入力を0.2~0.4Vとし、グリット検波使うと歪み率は2~4%。プレート検波では歪み率10%。あなたはどちらを使いますか?

0.1V 入力ならば1.5V出力なので 電圧は15倍(24dB)の増幅度。プレート検波よりやや増幅度が落ちているが定数次第だろう。

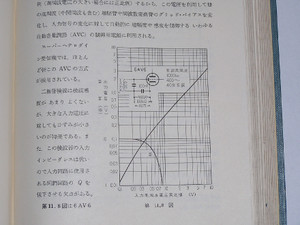

③2極管検波

スーパーラジオでお馴染の回路。

1Vも入力させると、歪み率は1%以下になる。 プレート検波、グリッド検波より1桁以上goodだ。

入力10Vでも3Voutゆえに入力レンジは 他の回路より広い。

2極管検波の信号を25dB程度増幅すれば、出力レベルはgoodになる。

試算すると、

★1 2極管検波+6AV6増幅 1v入力+25dB増幅 ⇒ 出力20v 歪み1%

★2 プレート検波 1V入力 ⇒ 出力20v 歪み9%

どちらを選ぶかは、お好みによるが、歪みの多いものを選択するゆとりはオイラには無い。

「初心者むけTEXT」には基礎情報が載っているので、入手し読むことをお薦めする。

***************************************

複合管の登場以前ならば、グリッド検波 VS プレート検波で回路検討するのだろうが、6Z-DH3Aや6AV6のような複合管が市場登場したので、「2極管検波+3極管増幅」が歪み率と音量面からもgood。

以下、ラジオ工作の基本だが

①加えて、検波回路とAVC回路は其々別にすること。

②IFTの直後に検波素子を入れるとIFTのQが下がる。

③6AV6,6Z-DH3Aのヒーター・ピンはどちらの方をアースすべきか? ここ。

オイラのサイトの訪問者は上記3点 ご存知のはずだね。

***************************************************

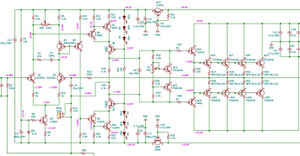

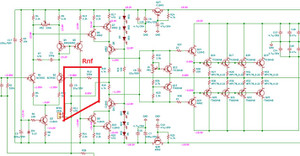

マルツ販売の「 無帰還純A級オールディスクリート 」。これ定本記載の直結型NFBですわ。それでも無帰還と唱える闇

定本記載NFB回路(昭和47年には、CLASS Bと紹介されている)をわざわざ「終段に無帰還A級」と公言している闇について確認してみた。

この手の回路、無信号時でも精密級テスターで測ると0.00Vには為らないのを経験してきたが、これは0.00Vつまり 0.004Vよりゼロボルトに近いらしい。スンゴイ。

差動部も等負荷でないので、Q1,Q2に流れる電流は違うはずだが、ちょっと不思議ぽい。

「CLASS Bとラジオ技術定本で紹介されているpush pull回路」を、 class Aと云える間抜け具合もすごい。(マルツさんよ、 こんな間抜けを支援して大丈夫ですか?)

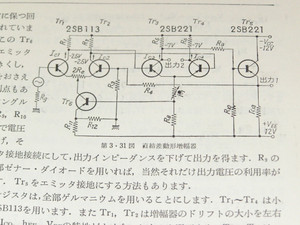

seppで無帰還ってのは コールド側からの信号が回って簡単に成立しないので、眉唾???と思って古書で確認した。

昭和47年(1972年)刊行。

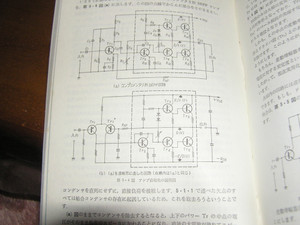

上記のように回路説明が1972年に存在する。

RNFと表現されている。直結にするか C経由なのかの違いではある。 CLASS Bと紹介されている。

勉強レスの状態で、誤ったことを世間に広めるのは公序良俗に反する。

、、とラジオ技術全集 木塚茂著の「トランジスタアンプの設計・製作 172ページ」でしめすように、NFB抵抗が配置されている。 赤線で囲った。

以上

****************************

追記

昭和38年(1963年)でも公開されている直結差動形増幅器。

入力端でない側は 帰還信号を受けるのがデフォルト。 上図のように等負荷にして対電流がイコールになるように考えてある。

この等負荷回路では TR1,TR2はhfeを揃える(TR5の影響で厳密には電流値は異なる)。TR3,TR4は電流イコールにならないので それなりのhfeで使う。

Gateway2000

ゆとり世代は学習しなくても大人になれるので、 オツムの弱いのが目立つね。

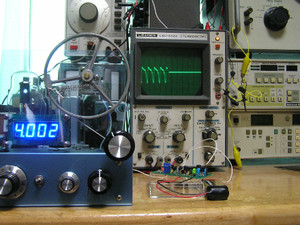

真空管ラジオの局部発振確認 : オシロスコープ (再掲)

2020年11月1日記事の再掲。

ラジオ動作具合 あるいは 受信感度を上げる方法として局部発振強さをみる。

*******************************************************************

自作真空管ラジオの通算124台目で 「真空管 ラジオ 局部 発振 確認 」で説明する。

1,

まずは6wc5の発振強度を確認する。これは少々強めな感じのosc具合だと判る。

測定点は、nhkの教科書に記されている。 WEB検索なんて安易なことをするオツムじゃ自作は無理。 自己へ投資すること。

「アースポイントすら知らない知識レス者が増加中」(雑誌執筆者、編集者等)なので、技術を継承していくには古書文字と映像で記憶にいれること。

RF成分が重畳しているのでデジタルテスターではスケールアウトして測れない。

必ず針式テスターで確認のこと。

必ず受信周波数バンド下限からバンド上限まで確認すること。局発コイルのタップ位置が低いと発振強度が不足する。中波帯ではタップ位置は下端から1/9~1/10。 短波帯では1/7~1/4がベター。

強度変化具合をみて局発コイルを巻きなおす必要も生じる。松下製品はOSC強度低いコイルが主流なので注意。

2,

6wc5のsg電圧現状はこの数字。 もう10vほど低いのがベターなので、一通り測ったら抵抗は交換する。

3,

IFTに掛かる電圧値。 この数値前後が6WC5のSN良い。

4,

2nd IFのSG電圧はこの数字。

球が元気であれば感度過多になる。 お疲れな球であれば丁度よい。

5,

トラッキングはこれからだが、入感するのでバリコンを回してみた。

、、、と 感度が出すぎなので これから感度を落としていく。 6WC5のSG電圧は マイナス10Vさせる必要がある。 2nd IFのSG電圧は30V近傍まで落す必要がある。

YouTube: 6AQ8+6BE6 : tube pcb for wireless mic.

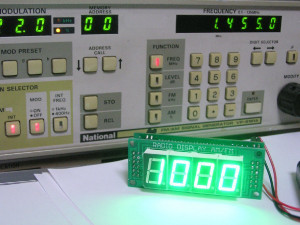

ラジオ用周波数カウンターの歴史 : (記憶を呼び覚ましてみた。)

パクリをマンセーする方には理解できません。PICからのノイズに無神経な方には理解できません。

LCD表示のカーステレオは1985年にはpanasonicから発売されていた。オイラはカーステ製造してた。 電子チューン、電子VRで専用ICが使われていた。 IC型番は忘れた。

1、専用ICタイプ ( LED )

オイラの基板リリースが2016年。

2、マイコンタイプ

PIC16F84を使ったJK1XKP氏のカウンターがノンプロで世界初らしい。2000年12月頃。CQ誌には2001年5月20日発行。 記事が消えると困る側が多いので魚拓として保存した。

one chip マイコンを使ったものはDL4YHF 周波数表示器が 世界2番目。

PIC 16F628は2002年11月15日リリース。秋月では2003年7月から販売。

DL4YHFのsiteでは 2004年の記事が残っているので、公開は2004年7月。特許、意匠権を抑えるつもりは皆無で、オープンソースとして公開した。

後閑氏の2001年~2005年著作物(CQ出版)には 周波数カウンターはない。

「稲崎 弘次氏(JF3FSB)のsite 電子工作etc」が閉じていて、カウンター記事歴を見れず。

パクリ品がebayにでてきたのが2015年。 オープンソースだが、商品として企業が販売してきたので「DL4YHF氏は当時怒っていた」。それはオイラはみた。 「オープンソースを商品に書き込んで売る」のがヒトの路としてよいかどうか???。 この2016年ころから2次配布についての権利が明示されるようにはなってきた。

先人への尊敬もなく、そのパクリ品を買うのがJAPANESE QUALITY.

クロックノイズが電源ラインで流出してくるが、無神経に接続して喜ぶ無線家。 ノイズが強いので工夫する電子工作派。

F8FIIが8ケタにUP.

*****************************************************

2025年1月30日 (木)

プロダクト検波 12au7

12AU7の2本使いした基板(RK-206) . 2023年1月から領布中。12.6v供給なので球ゲインは4dB程度しか取れない。

FCZコイル利用なので 3.5MHz帯ok,10.7MHz帯ok. 50MHzもいいと思うが球の元気具合に依存する。

2025年1月29日 (水)

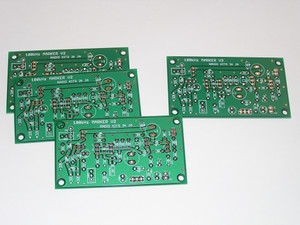

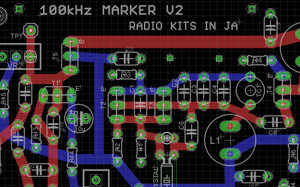

トランジスタ式 100kcマーカー基板 ver2。作動okだ。領布中。基板ナンバーRK-10

以下、2018年1月20日の再掲。

サトー電気にて基板を販売中。

****************************************

着手してから8回目?の修正版が今朝、手元に届いた。

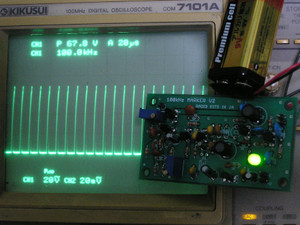

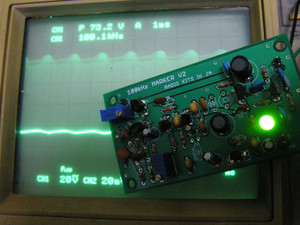

◇オシロで100.0kcになっていることを確認した。搬送波での確認。

◇変調をかけた波形。

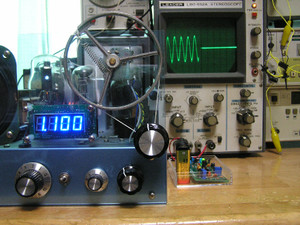

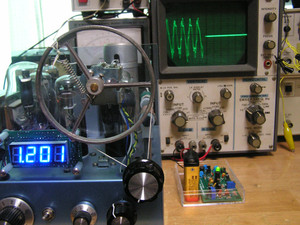

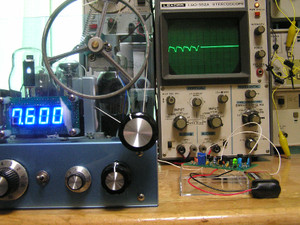

◇st管ラジオで受信して確認。電波で飛中。

短波は有線にて入れてみた。

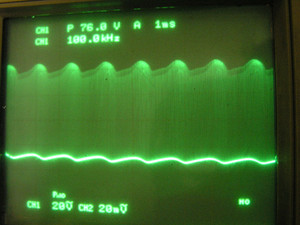

上記のように100kcごとに7.6MHzまで確認できた。 それ以上は、受信できるものが無いので不明。

◇ノウハウらしいものは無いが、周波数に影響を与えるコンデンサーは質の良いものを使うこと。aitendo やali expressで扱っている「100個で100円」のものは通電毎に周波数が変ってくるのでお薦めできない。

◇OSC強度を上げると周波数が下がる傾向を見つけたので、エミッター抵抗を1Kにして軽くOSCさせた。このままだと次段のC級をドライブできないので、OSCはTWINにした。、、と、オリジナルの100kHzのOSC回路になっている。

100.000で安定させる手段として 水晶振動子が2個まで載る回路になっている。 2個にすると安定度がかなり向上する。そこまで不要な場合は1個で作動させる。(良い子は真似をしないように)

◇本基板は、「基板ナンバー RK-10」になる。RFCは抵抗型のが廉価なのでそれをキットに入れています。

通算238作目。

2025年1月28日 (火)

Wireless module NodeMcu v3 CH340

大人気らしいので調達中。

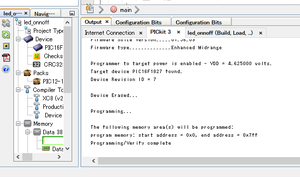

led onoff ; pic

国立東京海洋大学の田原 淳一郎研究室のまとめが、よくできている。 教える側がまとめてあるのはここだけ。

**************************************************************

ラズパイでのicカードリーダー読み書き成功は、仕上がったが捨てた。

会社オーナーがラズパイビジネスする気がないのでsoftは7部仕上がりで放置。太陽光発電監視はラズパイでお釣りがくる。自社で造れそうなこともわかったが、止め。

今日は趣味でのpicを触る。2004年頃に遊んだ歴はでてきた。

昔のことは忘れているので、動くソフトを借りてきて、まずはツールの学習からはじめる。

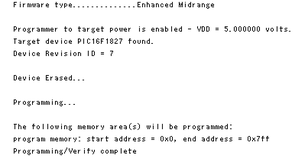

webにあったsoftを貼り付け。走らしたBUILD SUCCESSFULになった。tnx to web master.

既存ソフトで10個も動かせりゃ、次はネライのものを考える。 まずは道具で遊ぶ。

ここは 親切にかいてあるので判り易い。

USBでの5V仕様は 5V±5%なので、4.75Vあれば出荷ベースはOK。 もとがACのスイッチング電源からつくる5V。 ±5%は結構シビア。

4.65Vで書き込みできたはずだが、RUNしない。

強制でVccに5vかけたら PIC16fとはIDが違うとのお怒りなので、+BをOFFさせるタイミングが書き込みモード中にあるらしいこともわかった。

20時に書きこみはじめたらさらに電圧がさがっておりng.

4.15vで許してもらった。

readもできたので書きこめたらしい。

***************************************************

sub pcでreadさせるとパワー不足とのおことば。 pick kit3のアタリハズレも疑う必要ある??

100v供給のusb -hubportが明日届くので、電圧が上がるかどうかの確認する。

2025年1月26日 (日)

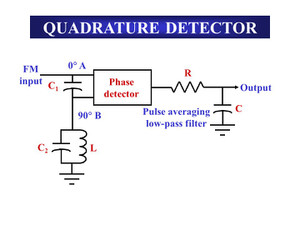

復調回路の原理が公開されていた。quadrature detector

ここにある。 英語なので頭がクラクラする。

ギルバートセル型は、 Analog Mixer pd Propertiesにある。

pd はPhase Detector Circuitsの略らしいが????状態。

[クワドラチャ検波とは、電波の検波方式の一種で、一つの信号を4分の1サイクル(相として90度)だけずらして復調する検波方式のこと]らしい。

[クワドラチャ検波とは、電波の検波方式の一種で、一つの信号を4分の1サイクル(相として90度)だけずらして復調する検波方式のこと]らしい。

長野駅前3人死傷事件 : 逮捕の矢口容疑者

web記事を読むと 被害届を出したのは女性だけ。被害届は本人しか出せないルール。

薬物愛好家は長野県内あちこちにいるで、 それと無関係であるかどうか?

昨11月大町市では公務員が大麻でお縄になった。これは静かに濁して報道された。

「限界集落 大麻」では中心人物が市営住宅にすんでいた。これは文字にならなかったが、写真がそれを示していた。

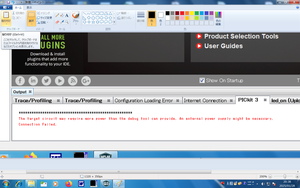

MPLAB® XC8 C Compiler v2.5

マイコンは慣れていません、狐、タヌキ、猿がでる所に住んでいるオッサンです。日本鹿はウロウロしているのをみますが、敷地内での遭遇はまだです。 本業は機械設計屋です。熊の鳴声は山に行くとけっこう聞こえます。

v1.0が 2012年。

v2.41は2023年8月31日

v2.45 は2024年1月

v2.5が2024年12月18日

v3.0も2024年12月18日。

xc8 guide

download site

枯れて安全なのはv2.41???

All MPLAB tools are based on 64-bit applications beginning with the following versions:

- MPLAB X IDE v5.40

- MPLAB XC8 v2.05

- MPLAB XC16 v1.50

- MPLAB XC32 v2.40

x ide user's guide

Windows 11は、MPLAB X IDE v6.05以降でサポート。

このpcはwin11なので 6.05 6.10 6.15のどれかを使う。64bitのwin7,win10が安全ぽい。

丸文のsiteには親切な説明がある。Harmony Configuratorは後入れらしい。

***********************************************

生産技術や製造系開発に身を置くと体感できるが、初回ロットは見切り発車要素があるのでどこに穴があるかわからない。開発側の評価しかされていない場合もあり 思い込みでバグ見落としもある分野。

少し枯れたverが 安全安心である。

ラジオ IC とは

ユリウス・エドガー・リリエンフェルトがFETの原型を1925年に考案し特許取得した。往時の技術水準では物理的に製造できなった。

・トランジスタが発明されたのは、彼の特許に遅れること20年あまりの1947年のことである。トランジスタラジオと云えばsonyであるが、日本製初のトランジスタラジオはTR-55である。 これは時々yahooで見かけるが、完動美品で20~40万円ほどで取引されている。

fet考案、トランジスタ発明後の1952年にintegrated circuit考案が公開された。 そこから企業の開発争いがスタートし現在にいたる。

・外国での考案であるintegrated circuitをどう日本語にするかでは、集積回路に落ち着いた。日本で最初のモノリシック集積回路は、東京大学と日本電気の共同開発とされる。日本電気を日電と呼ぶのは70歳超えのロートルであるが、オイラも「日電駒ヶ根」向けにメカトロ設備(全長およそ10m)を設計製作した。日電駒ヶ根は2020年頃に閉鎖されている。

・トランジスタ複々数個で構成していたテレビ機器、ラジオ機器を集積回路に変えることが家電メーカー中心に行われた。家電メーカーからAM/FM用ラジオIC(高周波増幅、局発、IF、検波、AGC内蔵)が多々登場する最中、演算機器の開発を目指している中でやや遅れて、登場したのがギルバートセルであり、これが1968年の公開である。

・sanyoに限るとAMラジオ局発とIF段(455kc)を先ず集積回路化した。その後FM帯のOSCとIF段を集積回路化した。これは検波段およびAGCはまだ外付部品の時代である。この時代の集積回路を利用すると好みのAGC定数(アタック、リリース)に仕上がったSSB受信機(プロダクト検波)をまとめることが簡単になる。

技術革新が進みラジオのAF部以外の部品を集積回路化した初めてのsanyo製品がLA1260になる。これのFM部を撤去してLA1600が生産された。以降はHI-FI化とダイナミックレンジ拡張を目指し到着点がLA1247になった。

ラジオ IC とは、ラジオを構成できる集積回路を呼ぶ。ひとつの集積回路に「ラジオ機能+低周波増幅回路を内蔵している」集積回路でまとめたラジオをone IC radioと呼ぶ。シンプルに「局発とIF段」だけの集積回路もあり、これもラジオicと呼ぶ。東芝は「同期検波のone IC radio」をリリースしており、そこが国内他社との大きな違いである。

TVにしか使わない集積回路も超多数存在し其等はテレビICと呼ばれることもある。

ダブルバランドミクサーで有名なMC1496は1968年のリリースである。設計が非常に優秀で短波帯においては此れを超える集積回路は54年経過した今もない。設計陣のオツムの良さに驚くばかりだ。am変調向けの日本製ものでは松下AN612が優れている。

********************************************************************

・ラジオはエレクトロニクスの基本であるので、その働きを理解し後人につなげることが大切だろう。 深い知識を持たないコンサルが大きな顔をする世の中になると、技術水準は底に向かってさがっていく。 1990年ころから下向きベクトルになり、近年はアクセルを踏む者すら出現し、下へ下へと向かっている。

2025年1月25日 (土)

SLV-C01 は千石とKURAでの扱い品だった。トランジスタラジオ用oscコイル」の種類について

SLV-C01は 型番C01がスタンプ押してある。

これは千石とKURAで扱っていたがすでに製造終了品。流通はない。

KURA(千石) とサトー電気は巻線機が違う。これはここに公開済み。2019年のこと。

KURAはCO1のスタンプあり。 サトー電気のはosc(小文字)のスタンプ。

発振強度は サトー電気 > > 千石(kura)。 トランジスタラジオ用oscコイルを電池管 1R5に使った回路図は、2019年から公開済み。

昨秋からの千石販売品は、SLV-C01とはボビンが違うし巻き線機が違う。つまり製造元が変わっている。

サトー電気のは直オーダー(製造工場)している感じ。他は中間商社経由。

製造元が違うとOSC具合も違うので、いま販売中の千石扱い品を1R5で動作確認ずみ。サトー電気のは発振強度が強い。

*********************************************

JRC NRD525 回路図: 同期検波

サンスイのAM チューナーはMC1496で同期検波。 DBMで最も綺麗な波形はMC1496.

JRC NRD525も同期検波できる。

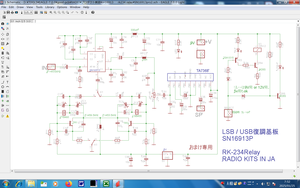

復調デバイスは、「上記IC記号の1」: SN16913を使っている。

DBMをON/OFFさせるにはRF入力 0.6V(0.7V)は必要。DBMを受信信号と同じ周期でスイッチング動作させりゃ同期検波する。 同じ周期なのでシンクロダインと呼ぶ。

RF=0.6V生成の半導体3石使っている。非反転出力することがポイント。TA7061は使い易いがJRCなので放送設備ライバルの東芝ICは使いつらいようで、トランジスタ2SC2712 ( 東芝)になっている。RF=0.6Vが強いと出口端信号も大きくでてくるので、受信信号が増えるかどうかはリミッター部次第。

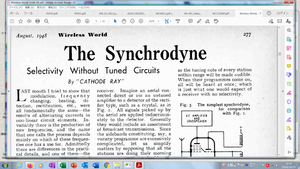

下画像は1948年公開物。 シンクロダイン(同期検波)は およそ80年前からの古典技術。

**********************************************

「学習せずに質問するのが大流行りのゆとり世代」向けにひとつ。

シンクロせずに信号処理するとプロダクト検波になる。1968年公開のMC1496 datasheetに記述されている通りだ。

相についてもヒントがデータシートにあるので、学ぶことをお薦めする。

相情報はMC1496にだけ載っている。(世界初のギルバートセルタイプDBMなので、学ぶ情報がすんごく沢山ある)

IF=455KCでの基板になるが、LSB/USB 切り替えはリレー。RK-234relay.

中波での同期検波デバイスを列記 :検波IC。(再掲)

2025年1月23日 (木)

ADSP-BF592. 2004年頃に登場。

いろいろと調べている最中。

ADSP-BF592の出荷価格まで公開しているので、良いメーカーだ。

オイラ本業は機械設計なので PIC派?

やりたいことはPICでは難しいことはみえてきた、

モトローラ mc1376で「LC共振 osc+am変調」の実験

YouTube: モトローラ mc1376で「LC共振 osc+am変調」の実験。

「LC共振 oscできるDBM」としては、NE612,S042Pが知られているが、モトローラのこれはマイナーです。

NE612は製造終了らしく2010年頃に比べて8倍ほどの市場価格(EBAY)になっているので、マーカへの変調ならばこの超安いMC1376で足りる。レゾネーターでOSCには少し工夫が必要。

BFO用OSCであればこのICでOK. やや Hi-Lにすることがノウハウ。

*****************************************************

YouTube: LC共振 oscできるDBM :MC1376で実験中

現状入力レンジ40dBはありそうだ。

LCは直列共振なので、共振点が4つくらいありそうだ。

ウェブページ

- ヘッドホンアンプ :トランジスタアンプ : 900mW、600mW、390mW、250mW、150mW : 真空管アンプ・TR アンプ回路図(自作例で25種)

- タイマーIC NE555 でつくれる回路。 ワイヤレスマイク、ワンショット。遅延と発振。

- ダブルスーパーヘテロダインを自作しよう。(AM/SSB)

- ラジオ 調整 / IFT調整 と オシロスコープ : (スーパー ヘテロダインラジオ 調整 方法)

- 真空管ラジオ工作 knowhow 覚え書き

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です) 3頁目。

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です) 4頁目。

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です) 2頁目。

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です: 350種類) :1頁目。4頁目もみてね

- Bridge-Tied-Load をBTLと云いだしはオランダ phlips:1991年のtda1519。tda1510

- if段用IC : MC1350P。振幅信号を扱えるICなのか?(再掲)⇒ 記憶通りに無理でした。

- op ampの信号遅について。 オーバーシュートについて

- RADIO KITS TOP。ワイヤレスマイク自作:ラジオic で自作:AM,SSB,CW受信機。同期検波デバイス: 真空管ラジオ自作site。

- RADIO KITS provide radio circuit diagrams and PCB data for radio enthusiasts.

- A SHOP : 分野別掲載

- 真空管ラジオ bluetooth : アース分離しないままで、PUからの音を聴くには?: 真空管ラジオ ブルートゥース 改造

- 「1934年公開されたゼロバイアス回路」を、「エレキアンプ会社がグリッドリーク biasと呼んだのが1937年」。

- 「3端子レギュレータ起因のノイズは100kHz~3MHz」とメーカーから公開済み。長波~短波帯。

- 「AMラジオ: 真空管ラジオ用 周波数カウンタ は 5種類開発済」。 キット品はyahooにて。

- 「乗算回路(AM変調) 対 加算回路(変調???)」MC1496の動作は2モードあるらしい。

- 「真空管ラジオのレストア品、修理品、整備品」の謎。「ヒータ結線が駄目。アースポイントも駄目」の低スキル品が主力な流通品

- スピーチプロセッサー、マイクコンプレッサー考。SSBの波を綺麗に:技術工学(アマチュア無線)

- ダブルバランスドミキサ ic

- トランジスタ式100kcマーカー for BCLer:

- ヘッドホンアンプ : audio ICで造る小型アンプ 回路図(自作例で60回路予定)

- ラジオキット メーカー別一覧

- 三端子レギュレータで整流リップル減るか? ノイズ源に為らない型式は?、、。チャンピオンデータ考。

- 同調指示器(Sメーター) :Sメーターの基準は製造業者の指定による。基板領布中。

- 回路図:自作アンプ分野. (ヘッドフオンアンプ ・トランジスタ小型アンプ)

- 回路図:自作コンプレッサー/ スピーチプロセッサー . (マイクコンプレッサー)

- 回路図:自作ラジオ分野 (2SC1815ラジオ、トランジスタラジオ、再生式ラジオ、真空管ラジオ、AMワイヤレスマイク、等 )

- 技術UPのための書籍

- 真空管ラジオ / FM チューナー 修理・メンテ 一覧

- 真空管ラジオの外部入力(PU端子)の使い方。 ipod等OCL機器からの信号をpuに入れる。真空管ラジオのブーン音比較。

- 真空管ラジオの外部入力(PU端子)の使い方&粗い実験。「直流を流し出す音源」対応策

- 真空管ラジオの感度考察。音質。2極管検波能率。プレート検波歪率。無限大入力インピーダンス検波

- 真空管ラジオ修理業 :低スキル品が修理主流の原因について

- 真空管ラジオ工作の基本。いまさらだが基本を上げてみた。

- 真空管ラジオ用455Khz IFTでの疑問 ⇒ 天地のルールは無かったようだ。⇒山中方式推奨します。

- 真空管ラジオ調整。「開放線つきラジオ」の調整。擬似アンテナ回路網

- 自作ラジオ、セミキット 一覧 no,101⇒ latest

- 自作ラジオ、セミキット 一覧 no,001⇒ no,100まで. 101~160は別page

- 自作ワイヤレスマイクAM/FM 一覧 (リアクタンス管、トランジスタ)

カテゴリ

- SOLAR 再生可能エネルギー

- BTオーディオレシーバ_

- Graymark536 8石 トランジスタラジオ キット

- RIDE ON

- 「だれでもできる電波通信実験」を造ってみた。

- 超再生式FMチューナーキット DBR-402

- 1-V-2 高一再生式グリッド・リーク検波 ST管3球ラジオ

- 1000円 トランジスタラジオキット S66D

- 100kHz マーカー (真空封印型振動子)

- 100kHz マーカー type3

- 12.6vで聴く真空管ラジオ :12BA6,12AV6

- 12au7 headphone amp

- 12AU7 SSB復調基板

- 12au7 twin ダイレクトコンバージョン受信機

- 12au7 ヘッドホンアンプ 2sc3422

- 12au7 ヘッドホンアンプ 2sc3422 type2

- 12AU7 ヘッドホンアンプ基板。 cascaded op amp booster :RK-196v2

- 12au7 ヘッドホンアンプ(led bar表示)

- 12au7 ヘッドホンアンプ(トーンコンロール式 type2

- 12au7 ヘッドホンアンプ(トーンコンロール式)

- 12au7 マイクアンプ: アマチュア無線

- 12au7トーンコントロール付ラジオ: tda1072 ラジオ

- 12AV6 ヘッドホンアンプ

- 12av6 ヘッtドホンアンプ(led bar表示)

- 12BE6 12V ワイヤレスマイク

- 12SA7 12V ワイヤレスマイク

- 1R-STD 単球 再生式ラジオキット

- 1RW-DX 単球 再生式ラジオキット (6EH8)

- 1T4 1R5 ワイヤレスマイク

- 1T4 1U4 ラジオ

- 1石+1 IC レフレックスラジオ

- 1R5(電池管)はいぶりっどトランスミッター

- 25kcマーカー

- 28MHz ダブルスーパーヘテロダイン受信基板を造ろう。LA1600

- 2R-DC 2球再生式 電池管ラジオ キット

- 2sa1359 2sc3422のsepp amp

- 2SC1815のラジオアンプ SEPP.

- 2sk192 la1260

- 2石直結マイクプリアンプ

- 3.5MHz 短波ラジオ(AM検波、プロダクト検波)

- 3.5MHzダイレクトコンバージョン

- 3A5(電池管)はいぶりっどトランスミッター

- 3DC-STD 真空管 高1ゲルマ検波ラジオキット

- 3S-STD 真空管 3球スーパーラジオキット

- 3S-STD 真空管 3球スーパーラジオキット 2号機(6BY6,6DK6,6AW8)

- 3S-STD 真空管 3球スーパーラジオキット 3号機 (6BY6,6GK5,6BK7)

- 3V sepp mono amp 9石

- 3球式ダイレクトコンバージョン受信機

- 3石スーパーの試み

- 3石トランジスタアンプ SEPP 自作

- 455kHz マーカー :直結変調回路

- 455khzマーカー :TA7310

- 4石スーパーラジオ

- 50MHz AM トランシーバー SL1641

- 50MHz AM 受信基板 HF/VHF向 (TDA1072)

- 50MHz AM/DSB送信基板(SL1641)

- 50MHz AM/SSB受信基板 (TDA1572)

- 50MHz AMトランシーバー自作( NE612)

- 50MHz AM送信基板(ne612) qrp

- 50MHz AM送信基板(s042p) qrp

- 50MHz FM 簡易送信機

- 50MHzを28MHzコンバート基板

- 5球スーパー のメンテナンス

- 5球スーパー 改造修理

- 5球スーパーのメンテナンス 2号機

- 5球スーパーのメンテナンス 3号機

- 5球スーパーキット(Venek )のメンテナンス

- 5石 トランジスタアンプ sepp:9v

- 6AK5トーンコントロール :LA1600ラジオ

- 6av6を使った中波帯ワイヤレスマイク (基板)

- 6AX8 one tube radio

- 6GH8 単球ラジオ

- 6KT8 single radio

- 6KZ8 one tube radio

- 6TR-STD 6石 トランジスタラジオキット

- 6段平滑回路基板

- 6石 自作ラジオ

- 6石オーディオアンプ

- 6石スーパーラジオ キット: チェリー CK-606

- 6石トランジスタラジオ : 7石、8石、9石 スーパー

- 7Mhz CWトランシーバーキット CRK-10A

- 7MHz 自作短波ラジオ(LA1600) +BFO回路 :基板領布中

- 7MHz TDA1572受信機

- 7MHz モノバンド AM トランシーバー(rk-96a)。

- 7MHzダイレクトコンバージョン(MC1496)

- 7MHzダイレクトコンバージョン(TA7320) 初号機

- 7石AM トランジスタラジオキット

- 8次LPF MAX295

- 9石スーパーラジオ :自作

- AF スピーチプロセッサー:自作基板

- aimiya 6k4 amp

- aitendo 3石FMワイヤレスマイクキット AKIT-315

- AM qrp tx基板: LM3028BH (TA7045)

- AM/DSB エキサイター (MC1496によるAM変調)

- AM/DSB qrptx 基板 CA3028

- AM/DSB エキサイター 'SN16913'

- AM/FM LA1260 自作ラジオ

- AM/FMラジオキット

- am/ssb HF 受信機( 7MHz) ta7613 :プロダクト検波

- am/ssb レシーバー TDA1572: ダブルスーパー

- am/ssb レシーバー基板 TCA440

- AMラジオキット TECSUN社製 2P3

- AMワイヤレスマイク : NE612 キット化

- AMワイヤレスマイク : TA7320

- AMワイヤレスマイク : TA7358

- AMワイヤレスマイク :AN612

- am変調実験

- AM変調考

- AN7112でつくるステレオアンプ

- AN7116 アンプ基板

- AN7411 (mpx)_

- AN7511で鳴らすステレオアンプ。

- Arduino uno

- audio peak filter(CW向け)

- BFO基板キット (455kHz)

- CA3028 ダイレクトコンバージョン

- class A

- CORNMI脱臭機 オゾン脱臭機 JM-05 メンテ

- cw transmit training by DIY

- CW トランシーバー基板

- CW練習器:基板

- CX-555 改造

- CXA1019 ラジオ基板

- CXA1691 : AMラジオ

- D/Aコンバーター

- daiwa マイクコンプレッサー MC-330 :正常動作品。

- DAPPI まとめ :超優良な世論工作業について

- dbm MC1376で遊ぶ_

- DC13V : 12BA6 12AV6 RADIO

- DSB トランシーバー type Ⅱ

- dsbトランシーバー基板

- DSB波発生基板

- eaglecad cadsoft

- epson melody ic svm7561 sound

- ever599 typeB.

- FA装置

- FCZ 136

- feed-forward式マイク コンプレッサ

- Felip 5球ST管 スーパー改造製作

- FM monoをstereo化受信してみる基板

- FM stereo マーカー

- FM ラジオキット 2

- FMステレオワイヤレスマイク(3A5)

- FMステレオ復調デバイス TDA7040

- FMチューナーFX-46K

- FMモノラルチューナ- (トランジスタ式)

- fmラジオ

- FMラジオで受信するCW練習unit

- FM補完放送用コンバーター

- Genny unit 01 (再生式ラジオ)

- Genny unit 02 (再生式ラジオ)

- Hamnine 7Mhz 受信機キッット

- ICM7555tx_2

- in take amp unit

- JF1OZL サイト 抜粋COPY

- JF1OZL式 エミッターフォロアーアンプ

- JF1OZL式 エミッターフォロアーアンプ type2

- KA2206 アンプ。 11V

- KIT-006D FM/MW/SW1/SW2 4バンドラジオキット

- KIT-10 中波ラジオ 1IC+2TR

- KIT-12 4石 AMラジオキット

- KIT-17 1IC+2TR ストレート ラジオキット

- KIT-18 FMラジオ

- KIT-210 AM/FM ラジオ

- KIT-600 ホームラジオキット AM/SW/FM 3バンド

- KIT-619 6石 AMトランジスタラジオキット

- KIT-735 7石 AMトランジスタ ラジオ キット

- KIT-9 6石 AMトランジスタラジオキット

- kp-12a メンテナンス

- KP-12 基板交換

- LA1135 レシーバー: プロダクト検波

- LA1247 レシーバー

- LA1260を使った高感度自作ラジオ

- LA1260ラジオ 中華ケース利用

- LA1600 TA7368 one board radio

- LA1600 TX

- LA1600を使ったam小型ラジオ(RF増幅、BFOあり):

- LA1600を使った小型ラジオ(BFO): 7MHz

- LA1600を使った小型ラジオの自作:基板領布中

- LA1600ラジオに Sメータ追加基板

- LA1600使用のAM 小型トランシーバー自作

- LA4140アンプ 4.5v供給

- LAFAYETTE EXPLORーAIR MARK V

- LAFAYETTE EXPLORーAIR MARK V:2号機

- Lcd display for AM/FM radio. How to make.

- LC発振のBFO基板

- LED 1個を 100Vで点灯 ラジオのパイロットランプの置き換え案

- LED式 ラジオインジケータ

- LM384 ステレオアンプ

- LM386 をBridge-Tied-Loadで使う

- LM386をBridge-Tied-Load 化

- lm4863ステレオアンプ基板

- lm4880でつくるstereo amp_

- LTspice

- MC1496 ワイヤレスマイク

- MC1496PGでAMワイヤレスマイク

- mc3361でつくるssb受信機

- mc34119 amp_

- melody ic sm6201-2l

- melody IC : HK322-6 sound

- melody IC :SVM7570 here

- melody IC :SVM7910 here.

- melody IC :SVM7962 here.

- melody IC LR34611 sounds

- melody IC MN6221dd :panasonic sound

- MF47 アナログ テスター キット

- mono band AM / SSB 受信機

- MPLAB PICで遊ぼう

- MPX device TA7343_

- MRX-7D 2号機。

- National Semiconductor LM377

- NE5532 BTL

- ne5534 single

- NE555 ツートーンジュネレータ

- NE612 ダイレクトコンバージョン受信機基板

- NE612を用いた50MHzクリコンの製作。第3弾

- ne612プロダクト検波:f=456.5kc

- NE612式 455kHzマーカー製作(セラロック発振器

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 6号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 2号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 3号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 4号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 5号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 7号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 8号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 9号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 10号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 11号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 12号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 13号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 14号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 15号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 16号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 17号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 18号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 19号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 20号機

- NIXIE tubes and clock kit.

- njm2073 : Bridge-Tied-Load

- njm2073d アンプ

- njm2073アンプ

- one ICで鳴らす同期検波ユニット

- one shot beep unit 2nd

- one shot beep unit :homebrew

- op amp transistor

- PAM8403動作ノイズが3Vと強烈。これは捨てるのが正解。 購入して通電してみた。

- panasonic AN7110 AMP_

- pcb基板化 作業ファイル

- picで遊ぶ

- PJ-80 ARDF 3.5Mhz を7Mhz化に改造

- PJ-80 ARDF 3.5Mhz レシーバー aitendo

- PJ-80 ARDF 3.5Mhz レシーバーキット

- product detector unit : select LSB or USB , IF=455kHz.

- python

- QRP パワーメーター自作

- qrp-tx 50MHz :s042p

- QRPパワー計(100mW, 500mW)の自作

- QUATORO NE5532 audio amp

- raspberry pi

- RF スピーチプロセッサー:クリスタルフィルター

- RF-750

- RFspeech processor KP-12A (kenpro) レストア

- RFspeech processor KP-12 と12Aメンテナンス

- RFスピーチプロセッサー(オールトランジスタ)

- RFスピーチプロセッサー:(F=455kHZ)

- RFスピーチプロセッサー第5弾

- RFスピーチプロセッサー:フィルターレス

- RFスピーチプロセッサ-

- RJX-601 50Mhz TRX

- SANYO LA1247 AM TUNER

- SANYO LA1600で6m受信基板をつくろう

- sanyo LA4227

- sing.sing,sing

- solidなヘッドフォンアンプ 「カスケード op amp booster 」

- sony CXA1622 ステレオアンプ。

- ssb/ am用にリミッター アンプを自作しよう。

- SSBジュネレータ

- ssb復調デバイスあん

- STマイクロ TDA7496 アンプ:2ch

- suntory

- SVM7975COB 7973

- synchrodyne : synchronous detection (同期検波と呼ばれる検波方式)

- synchronous detection unit

- Synchronous detector , using ca3028 ta7638.

- Sメーターを載せたLA1260ラジオ

- TA2003ラジオ基板

- TA2003自作ラジオのSメータ化

- ta2011ミニ コンプレッサー

- TA7252 stereo amp

- TA7641 ワンボードラジオ

- TA7641BP ラジオ

- TA7642 ラジオ :

- ta7642をIFにしたスーパーラジオ

- TA7642短波ラジオ

- TA7687 AMラジオ

- tba820 ステレオアンプ

- TCA0372 パワーオペアンプをツインでつかう

- TCA0372 パワーオペアンプ 1個で鳴らした

- tda1072 radio

- TDA1072ラジオ小型基板

- TDA1072短波ラジオ基板

- tda1220短波

- TDA1517 AMP

- TDA1572 SSB RX

- TDA1572 ダブルスーパー基板(AM/SSB)

- TDA1572中波ラジオ

- TDA1905 ステレオアンプ

- TDA2611 ステレオアンプ

- TDA2822 ステレオアンプ

- TDA7000でつくるダイレクトコンバージョンRX

- TDA7050 ミニアンプ

- TDA7050をBTLで鳴らす

- TDA7052A ステレオアンプ

- TDA7052A モノラルアンプ

- tda7052でつくるステレオミニアンプ。

- TDA7052シングルアンプ

- TDA7053 超簡単な自作1W アンプ

- TDA7233 stereo amp

- TDA7235 ステレオアンプ

- TDA7267 stereo amplifier D.I.Y

- TDA7268 ステレオ アンプ

- TDA8559Tを使った ヘッドホンアンプ

- TDA8941 stereo amp

- tda8942でならした

- tea2025でつくるアンプ基板

- tea5551

- TPA1517 BTL AMP

- TTL type wireless mic : FM using 74AC00

- twin 12AV6 ヘッドホンアンプ

- twin 6AV6 booster amp_

- TWIN 6EW6 RADIO_

- twin NE5532

- two tone generator : add only

- TX-1 真空管式 2球AMワイヤレス マイクキット

- TX-1 真空管式 2球AMワイヤレス マイクキット 2号機(6BK7+6BE6)

- uln2280 sounds 1980'

- UM3481 melody IC sound

- VOLONAUT

- WELZ QRP WATT METER RP-120

- yaha の設計思想を探る

- YAHOO ウオッチ

- あちこちの回路で見つけた疑念

- アイテック電子研究所 新SR-7 7Mhz レシーバーキット

- アクティブクリッパー

- アンプの歪考

- イスペット 6石トランジスタ AMラジオ キット CR-P461A

- イスペット AM/FM 2IC ストレートラジオ キット

- エレキジャック 短波スーパーラジオ

- エレキット NT-7 FMワイヤレスマイク

- オーディオ バンドパス フィルター

- オーディオパワー計 :LM3915

- カセットプレーヤキット K-501_

- ガンガン鳴る 「2sa1015+2sc1815」 アンプ

- キャリブレーション 「ツートーン 発振器」キット

- キングエース KF506 6石トラジスタ AMラジオキット

- クライスラーのキャビネットラジオ

- クリコン6m ⇒10m

- ケンプロ KP-60 :スピーチプロセッサー

- ケースに入れて鳴らそう TDA1072

- ケースに組み込む9石ラジオ基板

- コロナ肺炎

- コンサトーン Z503

- サイテック 7Mhz ダイレクトコンバージョン Comet40

- サイテック 7Mhzダイレクトコンバージョン SPARROW40-E

- サイドトーン・セミブレークインユニット

- サトー電気 7Mhz ダイレクトコンバージョンキット

- サムエレクトロニクス

- サーボモータドライバTDA7072 の2ch アンプ

- サーボモータドライバTDA7073 の アンプ

- シグナルインジェクターの自作。

- スカイカーシェア

- スタンバイ ビー type2

- スタンバイ ビー 自作

- スタンバイ ビー :リレー

- ステレオアンプ AMP MINI (6AB8)

- ステレオアンプ AMP MINI (6AB8) 2号機

- ストレートラジオをSメーター化

- スモーキーアンプ向け TDA7267シングルアンプ。

- スーパーラジオのケース化:LA1260

- セコムからの図面 と JIS記号は 一致しませんね。_

- セミブレークイン ユニット

- タイマIC 555tx :中波帯変調実験基板

- ダイレクトコンバージョン :SN16913

- ダイレクトコンバージョン 「NE612 MINI」

- ダブルスーパーヘテロダイン TDA072 CA3028

- ダブルスーパーヘテロダイン受信機(tda1072:AM)をつくろう

- チェリー CK-411 4石 AMトランジスタ ラジオ

- チェリー KM-88 8石トランジスタ AMラジオキット

- ツートーンジュネレータ(tx調整用)

- テクノキット HR-080 HALF CUBE 2

- テクノキット HR-200BX FM/AM ラジオキット

- テクノキット HR-981DX AMラジオキット

- ディスクリートアンプ 2sa1015+2sc1815

- デジタルテスター キット (中国製)

- デジタル時計キット

- トムソン TDA7268 stereo amp

- トムソンのヘッドホン専用IC TDA1308を使う。

- トランジスタ式100kcマーカー ver1

- トランジスタ式100kcマーカー ver2(発振器)

- トランジスタ式455kHzマーカー製作(セラロック発振器)

- トランジスタ式AMトランスミッター。 トランスレス変調typeⅢ

- トランジスタ式AMトランスミッター。トランスレス変調 typeⅡ

- トランジスタ式ミニワッター type2

- トランジスタ式ミニワッターPart2

- トランジスタ式ミニワッター type3

- トランスレス変調 中波AMトランスミッター(自作)。MC1496

- トリプルLM386 ステレオアンプ

- トーンコントロールアンプ基板

- トーンコントロール付きTA7642ラジオ

- トーンコントロール付き 自作ラジオ(TDA1072)

- トーンコントロール付マイク アンプ基板:twin-12AU7

- トーン信号 発生基板

- ナショナル FM/AM チューナ・セミキット

- ネクストエナジーアンドリソース

- ハムズオフィス HK-8 中・短波受信機キット 0-V-1

- ハム音のなぞ

- バックライト式 ラジオLCD表示器_

- パワーオペ アンプ L2720で鳴らす。

- フィリプス IC NE5532でスピーカーを鳴らす。

- フォアーランド FM-3D 光通信型 FMラジオキット

- フォアーランド FR-603

- フォアーランド FR-605 AMラジオキット

- フォアーランド FR-702 7石トランジスタ AMラジオ キット

- フォアーランド FR-7100 FM/AM ラジオキット

- フォアーランド FR-7300 FM/AM ラジオ キット

- フォアーランド FRG-2004BL FM/AM ラジオ キット

- フォトカプラーで変調したマーカー基板

- フルディスクリートヘッドホンアンプ

- プラケースにいれたLA1600ラジオ基板

- プリアンプ :2sk192 10mm角fczコイル

- プリアンプ:2SK439受信アンプ

- プリアンプ:3sk129受信アンプ

- プリアンプ:3sk73受信アンプ

- プリント基板でつくる6AW8ラジオ

- プリント基板でつくる6GH8ラジオ

- プリント基板でつくるGT管ワイヤレスマイク(2球式)

- プリント基板でつくるMT管ラジオシリーズ

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO87

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO88

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO89

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO90

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO91

- プリント基板でつくるスーパーラジオ

- プリント基板でつくる真空管ワイヤレスマイク(2球式)

- プリント基板でつくる真空管ワイヤレスマイク(3球式)

- プリント基板でつくる真空管ワイヤレスマイク 6AQ8

- プロダクト検波UT

- ヘッドフォンアンプ 1

- ヘッドフォンアンプ :クリスキットp35型

- ホモダインの歴史._

- ポケロク (6m ハンド トーキー) をつくろう

- マイク リミッテイング基板

- マイクアンプ (2sk30+12au7tc)

- マイクアンプ(2SK170+ 6J1)

- マイクアンプ(2SK192+ 6AK5)

- マイクアンプ(2SK30+ 6J1)

- マイクアンプ(2SK30+12AU7)

- マイクアンプ:12sq7

- マイクコンプレッサー SSM2165

- マイクコンプレッサー LM3080

- マイクコンプレッサー基板(自作) AN829

- マイクコンプレッサー基板(自作) TA2011S

- マイクコンプレッサー基板(自作) TA2011 LA3607

- マイクコンプレッサー基板(自作) SL6270C

- マイクコンプレッサー基板(自作) SSM2166

- マイクコンプレッサー基板(自作) NJM2783

- マイクコンプレッサー基板(自作) tda1054

- マイクコンプレッサー基板(自作) (feed forward式)

- マルツエレック MRX-7D-FK 7MHzレシーバキット

- ミズホ通信研究所 中波帯AMストレートラジオ

- メロディic um3512を使う

- メロディ IC SVM7993

- メンテナンス AM/FM RADIO GRUNDIG TYPE 98

- メンテナンス FMチューナー FM-102 TRIO

- メンテナンス HEATHKIT GR-64

- メンテナンス HR-10B Heath kit

- メンテナンス S-106 クライスラー

- メンテナンス TRIO AF-10

- メンテナンス TRIO AF-20

- メンテナンス TRIO AF-20 2号機

- メンテナンス TRIO AF-20 3号機

- メンテナンス TRIO AF-22

- メンテナンス YAMAHA チューナー CT-R1

- メンテナンス 三洋 STV-280R_

- メンテナンス オンキョー OS-850

- メンテナンス ゲルマニウムTRラジオ SKT-601

- メンテナンス テレビアン 6S-350

- メンテナンス パイオニア FM-B302

- メンテナンス 八欧電機 Lー65 AM/SW/FM

- メンテナンス 春日無線 3バンドラジオ AF-252

- メンテナンス 東京芝浦 FM/AM ラジオ RM-306F

- メンテナンス 松下(ナショナル) RE-860

- メンテナンス 松下(ナショナル) RE-860 2号機

- メンテナンス 真空管 3バンドラジオ RE-830

- メンテナンス 真空管 FM/AM チューナー PIONEER TX-40

- メンテナンス 真空管 FM/AM ラジオ 音響 2号機

- メンテナンス 真空管 FM/AM ラジオ 音響

- メンテナンス 真空管 FM/AM ラジオ 音響 3号機

- メンテナンス 真空管 FM/AMラジオ 松下(ナショナル) RE-760

- メンテナンス 真空管 FM/AMラジオ 松下(ナショナル) RE-760 2号機

- メンテナンス 真空管 FMチューナー TRIO FM-30

- メンテナンス 真空管FMチューナFU-1000

- メンテナンス 真空管FMチューナー ナショナル ES-901

- メンテナンス 真空管ラジオ UA-625

- メンテナンス 真空管ラジオ UM-680

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナル CX-555

- メンテナンス 真空管ラジオ 6FM-30

- メンテナンス 真空管ラジオ BL-720

- メンテナンス 真空管ラジオ FM-11

- メンテナンス 真空管ラジオ FM/SW/AM 日立 3バンド

- メンテナンス 真空管ラジオ ONKYO FM-820

- メンテナンス 真空管ラジオ ONKYO OS-195

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナルUA-360 1号機

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナルUA-360 2号機

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナル 5X-52

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナル CM-615

- メンテナンス 真空管ラジオ ビクター 5A-28

- メンテナンス 真空管ラジオ マツダ うぐいす CS

- メーターアンプ

- メーター直読式アンテナ インピーダンス メーター_

- モノバンド qrp トランシーバー基板(rk-100)

- ラジオの周波数表示に5桁LEDカウンター (M54821)

- ラジオの周波数表示に LEDカウンターモジュール

- ラジオアンプ

- ラジオカウンター電源基板

- ラジオ周波数表示器(LC7265)。ラジオカウンター

- ラジオ工作のテクニック

- リード 真空管7球 FMチューナーキット

- レフレックス +再生 1球 真空管ラジオ (6GH8)

- レフレックス +再生 1球 真空管ラジオ 2号機

- レフレックス +再生 2球真空管ラジオ(6GK5+6N2P)

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6GH8) 2号機

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6GX7)

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6GX7) 2号機

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6KT8)

- レフレックス 2球 真空管ラジオ (6EW6+6EW6)

- レフレックス 2球 真空管ラジオ (6JC6+6EH7)

- レフレックス 4球 真空管 ラジオ GT管

- ロクタル管ラジオ3号機

- ロクタル管ラジオ4号機

- ロクタル管ラジオ5号機

- ロクタル管ラジオ6号機

- ロクタル管ラジオ7号機

- ロクタル管ラジオ8号機

- ロクタル管ラジオ9号機

- ロクタル管ラジオ 10号機

- ロクタル管ラジオ 第11号機

- ワイヤレスイク ne612 vc

- ワンダーキット DSPラジオキット DS-RAD01

- ワンダーキット FMワイヤレスマイク FW-208

- ワンボード 2sc1815 ラジオ

- 三洋 LA1260 に真空管式トーンコントロールを加えたラジオ基板

- 三洋 LA1247中波ラジオ

- 三菱 FMチューナー FM-212

- 中国製キット 981

- 中波 シンプルラジオ (one IC radio)

- 中波帯AMワイヤレスマイク. SL1641

- 中波帯 ミニ ラジオ(TR 3石+IC)

- 中波帯ワイヤレスマイク (RK-13B)

- 中波帯ワイヤレスマイク ta7310

- 中波:同期検波ラジオ(lm567)

- 中波:同期検波ラジオ(ta7613)

- 中波:同期検波ラジオ(tda4001)

- 中部電力。

- 偽情報を暴く

- 公共事業での闇 状態列記

- 公務員と民間の癒着

- 初めてつくるラジオ with s meter

- 初級向けワイヤレスマイク

- 単球ラジオ 6GS7

- 単球ラジオ:6AW8

- 単球ラジオ:6BR8

- 単球ラジオ:6EH8

- 単球ラジオ:6GH8

- 単球ラジオ:6GX7

- 単球ラジオ:6HG8

- 単球ラジオ:6KE8

- 単球ラジオ:6KT8

- 単球ラジオ:6KZ8

- 単球ラジオ:6U8

- 反社の土建屋。 反社会的勢力 長野県。

- 同期検波ラジオ TDA1220

- 同期検波基板 NE612

- 同期検波基板:sn16913

- 型番 AMP- MINI KIT_

- 基礎実験 のまとめ

- 太陽光発電力は質の酷い電力

- 実験

- 実験中 2球 (6KT8+6JC6)⇒6GJ7+6GJ7

- 実験的真空管4球 FM ラジオ

- 小型マイクアンプ基板キット(741式)

- 差動入力FET型 1W アンプ

- 差動式メーター

- 技術upのための書籍

- 時事

- 東芝 TA7222 アンプ

- 東芝 TA7769 AMP

- 東芝 TA8227P アンプ基板

- 東芝ラジオ 1979年発売のRP-71の修理

- 松下 AN7470でFM 復調

- 水晶発振周波数カウンターテスター DIY KIT

- 法人塩尻市が不法埋設して 提訴された

- 真空管 プリRF付きレフレックス5球ラジオ

- 真空管ラジオ ift調整用455k発振器

- 真空管ラジオAVC電圧でSメータ振らせよう

- 真空管ラジオ 2球スーパー (6BY6+6GH8)

- 真空管ラジオ 2球スーパー 6688

- 真空管ラジオ 3球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ 3球スーパー 3号機

- 真空管ラジオ 3球スーパー 初号機

- 真空管ラジオ 4球スーパー(6BY6,6JC6,6AL5,6AB8)

- 真空管ラジオ 4球スーパーヘテロダイン

- 真空管ラジオ 5球スーパー 1号機(6BY6,6BJ6,EBF80,6J4,6AB8)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 2号機(6BY6,EBF80,6CZ5)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 3号機( 6AN5)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 4号機(6BY6,6BD6,6BA6,6AV6,6AQ5)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 5号機(6BE6,6BA6,6CR6,6DK6,6CM6)

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 2号機

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 3号機

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 4号機

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 5号機_

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 6号機

- 真空管ラジオ 6球スーパー 1号機 (6BY6,6BA6,6BA6,6AL5,6N2P,6AR5)

- 真空管ラジオ 6球スーパー 2号機 (5915,6BA6,6BA6,6AL5,6688,6AQ5)

- 真空管ラジオ 6球スーパー 3号機(6BE6,6BA6,6BD6,6AL5, 5AQ5)

- 真空管ラジオ 6球スーパー 4号機 (6JC6)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 01号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 02号機 6AQ7

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 03号機 6SQ7,6K6

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 04号機SQ7

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 05号機(6SQ7)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 06号機(6AQ7 6V6)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 07号機(6SQ7 6V6)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 08号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 09号機(6AG7)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 10号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 11号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 12号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 13号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 14号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー ver2

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 15号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 16号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 17号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 18号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 19号機

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 1号機(6SA7,6SK7,6SK7,6H6,6C5,6P6)

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 3号機(6J5

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 4号機

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 5号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 10号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 11号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 12号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 1号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 2号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 3号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 4号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 5号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 6号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 7号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 8号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 9号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&長波 2バンド

- 真空管ラジオ MT管IF3段

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 1号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 3号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 4号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 5号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 6号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 7号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 1号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 3号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 4号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 5号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 6号機

- 真空管ラジオ 他励式 短波スーパーラジオ

- 真空管ラジオ 他励式 短波スーパーラジオ 2号機

- 真空管ラジオ 他励式5球スーパー 6FM8

- 真空管ラジオ 他励式6球スーパー ラジオ (6BZ7,6BD6,6BD6,6AL5,6HM5,6AR5)

- 真空管ラジオ 他励式 BC帯5球スーパーラジオ(6BQ7)

- 真空管ラジオ 他励式 BC帯6球スーパーラジオ 6GH8 6688

- 真空管ラジオ 再生式3球(6688+6688+6LF8)

- 真空管ラジオ 電池管 2球レフレックスラジオ

- 真空管ラジオ 高1中1 4球スーパー (6688,6BY6,6GH8,6AQ5)

- 真空管ラジオのゲルマ検波化 (改造)

- 真空管ラジオの外部入力用専用基板(L,R)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波受信機キット 他励式 O-V-2(6J5,6SJ7,6SQ7,6V6)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) GT管 5球スーパ ー (6SA7+6SK7+6SK7+6SQ7+6V6)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中波 6球スーパー(6BE6+6BJ6+6BD6+6JH6+6N2P+6AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 7球 2バンド スプリッドバリコン式

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中波GT管7球スーパー

- 真空管ラジオキット(COSMOS) BC帯 中2 5球スーパ ー (6BY6+6BJ6+6BJ6+6BC5+6AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) BC帯 中3 6球スーパ ー(5915+6BJ6+6BZ6+6BZ6+6DK6+5AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 2バンド 4球スーパーラジオ(6BY6,6BA6,6LM8,6AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 2バンド 6球スーパ ー(6BY6,6BD6,6BD6,6BD6,6HA5.6AQ5

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 2バンド バーニア式(6BE6,6BA6,6BZ6,6AV6,6AQ5)

- 真空管式 FMラジオ (ロックド・オシレータ)

- 真空管式 FMラジオ (レシオ検波)

- 短波LA1260受信機

- 短波スーパー受信機 TDA1572 for 7.5MHz

- 短波スーパー受信機: TDA1572(高周波増幅1段)

- 短波ワイヤレスマイク: S042P

- 破産:清算の歴

- 禁断のヘッドホンアンプ

- 秋月電子 FMワイヤレスマイク キット(ステレオ)

- 秋月電子 LCDオシロキット (JYE Tech)

- 秋月電子 マイコンデジタル時計キット Ver.3

- 科研 (KAKEN) ACT3 AMラジオキット

- 簡易マイクアンプキット

- 自作 5石AM ワイヤレスマイク(トランス変調)

- 自作 7Mhz 3球 1IC ダイレクトコンバージョン

- 自作 BC帯ワイヤレスマイク 電池管3球+2TR

- 自作 DC12V 3球式AMワイヤレスマイク

- 自作 LC発振 4石FMワイヤレスマイク(バリキャップ変調)

- 自作 「1球+1石」スーパーラジオ

- 自作 ミニチュア6球スーパー 2号機

- 自作 ラジオ用GT管アンプ

- 自作 ワイヤレスマイク: AN610

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 2号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 2号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 3号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 4号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク5号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 10号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 6号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 7号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 8号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 9号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 03号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 04号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 05号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 06号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 07号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 08号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 09号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 10号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 11号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 12号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 13号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 14号機_

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 15号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 16号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 17号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 18号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 19号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 20号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 21号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 22号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 23号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 24号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 25号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 26号機_

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 27号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 28号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 29号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 30号機_

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 31号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 32号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 33号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 34号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 35号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 36号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 37号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 38号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 39号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 02号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 03号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 04号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 05号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 06号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 07号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 08号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 09号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 10号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 11号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 12号機

- 自作 水晶発振式4石FMワイヤレスマイク(バリキャップ変調)

- 自作 水晶発振式FMワイヤレスマイク

- 自作 真空管 BC帯 2球ワイヤレスマイク(6N2P+6CH8 トランス変調)__

- 自作 真空管 BC帯 4球ワイヤレスマイク

- 自作 真空管 FMワイヤレスマイク 1号機 2球(6EW6+6AQ8)

- 自作 真空管 FMワイヤレスマイク 2号機 3球(6EW6+6EW6+6GU7)

- 自作 真空管 FMワイヤレスマイク 3号機 2球(6BK7+6GU7)

- 自作 真空管+TR ハイブリッド AMワイヤレスマイク (6BA7)

- 自作 真空管+TR ハイブリッド AMワイヤレスマイク (トランス変調 3A5)

- 自作 真空管6球受信機

- 自作 真空管FMワイヤレスマイク 4号機

- 自作 真空管FMワイヤレスマイク 5号機

- 自作 真空管 4球

- 自作 真空管+TR AMワイヤレスマイク(トランス変調12DW8)

- 自作 電池管3A5 ハイブリッドFMワイヤレスマイクの番外編

- 自作 電池管3A5+TR ハイブリッド FMワイヤレスマイク

- 自作 電池管3A5 AMワイヤレスマイク2球式 ( トランス変調)

- 自作 電池管3A5 FMワイヤレスマイク

- 自作スーパーラジオ :キットケースに収納。

- 自作ラジオを市販ケースに入れよう」: TA2003

- 自作向け忘備禄。

- 自作品 ダイジェスト

- 複合管 6AQ7 真空管ラジオ GT管 5球スーパー20号機

- 複合管 6AQ7 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 21号機

- 複合管 6AQ7 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 22号機

- 超再生式 小型トランシーバー基板

- 超再生式トランシーバーキット JC986A

- 超再生式検波の実験 FM帯

- 超再生式検波の第4弾

- 超再生式検波受信基板

- 超再生式検波基板 (MAX295)

- 超再生式検波基板 タイプD

- 転売ヤー。 落札代行業。

- 遅延タイマー

- 録録 ★作者

- 録録 ★談話室 Q & A

- 録録 ★

- 電池管1R5でワイヤレスマイク

- 電池管レフレックスラジオ基板

- 電池管ワイヤレスマイク1(FM変調)

- 電源基板 RK-88

- 飯山ホテル 補助金

- 高感度レフレックスラジオ

- 麦島

最近のコメント