ICでつくる小型アンプ基板一覧 2024年8月16日時点

基板の種類がふえていた。 概ね40種類には到達しそうだ。

手配中が7つの基板。

2024年10月26日版

基板の種類がふえていた。 概ね40種類には到達しそうだ。

手配中が7つの基板。

2024年10月26日版

基板を興して鳴らしてみた。

秋月電子のOPA2134キットとは回路が異なる。結果、市販品コピーでは無い。

30mW程度はでてきた。(TDA8559並みの音量になった)

10mA程度は流れている。(秋月キットは5mAらしい。説明書にその数字がある)

YouTube: philips NE5532 single amp can drive speakers : d.i.y 32mW amp

ユニティ ゲインで使ってしまうと、単なる「アクティブインピーダンス変換器」になってしまう。 オイラは それじゃ拙いと思っている。

OP AMPは入力インピーダンスが高い。概ね3Mオームはある。音量可変で上流にVRを入れるのならば100K程度はほしい。 10KのVRだとインピーダンス不整合でのロスが効いてきて 音量が小さくなる。 過去のOP AMP実験から診れば50K~500Kが適正。

NE5532は入力インピーダンス 公称300K。 in側 VRは50Kがよさそうだ。

出口端にR(32オーム)をつなげてvtvm計測(z=600)するとインピーダンス不整合でまともに観測できない。 data sheetでは600Ωだが、これは眉唾。もっと数値はあるだろう(通常のop ampと同じだろう)

スマホ等の信号源ではインピーダンスは100もない。PCのサウンドボードから信号を貰うのを薦める。

通算563作目。RK-312.

回路図はここにて公開。

****************************************************

「入力jackがVRに近くて事故る」ので、寸法を広げて量産。 手配はした。

opa2134.ne5532ともに20mA程度は流せる。 写真のように9V供給で片側5mAながれると供給エネルギーは9 x 0.005= 45mW . 等価回路をみると終段はSEPPなので変換効率(メーカー公開数字)は0.7程度ある。効率50%として出力20mW程度はでてくる。

アンプ自作サイトでの作品を見ると変換効率は1%~16%程度だ。頑張ってみたがオイラも効率20%は無理だ。 メーカーは50%~70%としているが、どうすりゃそうなるか???不思議だ。

lm386を3個つかった 2chアンプ。

モトローラーのfm復調デバイス MC1310は、Accuphase製品に使われていた。

三洋、東芝との性能差を確認してみたい。

上表のようにLR分離度は50dBの壁がある。パイロット信号が19kcなので、音響信号の周波数で分離度が変化する。

良心的メーカーはそこも含めてdata sheetに公開している。部品選定においては左様なメーカー製品を使いたいのがヒトの心。

LR分離が40dBだと聞いて「あれ??」と違和感を持つのは事実。「聴感でバレにくい分離度50dB」はほしい。

入力上限はMC1310が高い。

自作派としては AN7470,LA3880でつくればよいと思う。

IF =455KCで IF-OUTを持つICで有名なのは、

TA7613 TDA1572 LA1247 くらいだ。

TA7613、 TDA1572でSSB復調する基板はリリース済み。

2021年9月12日 (日)の再掲

**********************************

FLAT品のTDA1572Tを採用した基板:2020年

DIP と FLAT(SOT)の2種類があるTDA1572。上の基板は可変式LPFも載せたダブルスーパー(AM/SSB)。製作記事は公開してあった記憶。rjx-601並みの感度は出てしまうので注意。

**********************************************************************

FLATはTDA1572T 。 オイラがTDA1572を使いだした2018年7月にはSOTしかALI-EXにはなかった。だからSOT品で基板化した。

「TDA1572を2018年当時は全く扱っていなかった国内商社」からいまはDIP品が調達できる。問合せしたら在庫ゼロでした。その商社は2018年時にはTDA1072すら扱っていなかったので、販売店からのご要望が多数届いたのだろう。 ニーズがそれだけあるのだろう。

オイラが多用した「村田のW55H」も、比較的性能が似たものを秋月で扱いだしたのが2021年春。正規品:村田W55Hは200個ほど流通した。

秋月にはCA3028 DIPを扱うようにリクエストしたが、オイラの望みは叶えてくれないようだ。ご贔屓さんが告げるしかないらしい。

「TDA1572T+TA7320」で50MHz SSB受信する基板(RK-25)は、右のどこかには公開してある。在庫がゼロになったので5枚手配した。

WEB上では、某siteにてTDA1572使用・製作記事(2020年)が散見できるので、そりゃ後追いになっている。自作記事としては 従来のものに「プラスαした創造性・進歩性」が多少はほしいだろう。ノンリニアICのMC1350を振幅信号に使う蛮勇信はオイラにはない。

TDA1072とTDA1572は27MHzのCB無線用に開発されたICである。つまりそこそこのAGC特性と混変調対策を内包したICである。LA1600、LA1135、LA1247などよりは1ランク上のICだ。自作CBであれば、TDA1072の上流に1device入れればagcレンジも総合で100dB超える。そのdeviceはまだ流通してる。

世界には、「実際より盛ったデータを公開する会社」と「実際より控えめなデータを公開する会社」と2通りがあり、日本の会社は前者が多い。三菱ってのはそれが社風だ。

TDA1072を中波ラジオに使うにはかなり勿体ないと思える。

****************************************************************

冒頭のダブルスーパーはビギナーには敷居が高いと思われるので、step by stepでssbを受信できるように考えてみた。

1, 先ずはamで受信できること。

2,ssb受信用端子から信号を「プロダクト検波基板(RK-90)」へ入れると ssbが聞える。

3, 同期検波基板(RK-123)へ455khz信号を入れて、「包絡線検波と同期検波の選択式」にしてもOK.

54x81mmサイズになる。3石2SC1815ラジオ(RK-44)をつくった経験があれば、まとまると思う。

試作手配済み。

SSBを聴きたい場合には、プロダクト検波UTをピンに接続すること。

入力信号を弱めて行くと、頭上LED照明起因ノイズが目立つのでLED照明は消した。

TDA1572(TDA1072)は IF=465kHzのIC。欧州では IF=460,463,465,470と多数流通していた頃のICになる。2015年には475kHzあったが購入しなかった。今日みるともう無い。

W65Hは欧州市場でも発見できないので、W55Hを使う。IF段のピークが465と455の二つにならないようにIFTをそろそろ合わせる。IC内部の設計IF周波数が465ゆえに、SFU455とSFU465での感度差が10dB発生するデバイスだ。SFU455時が感度落ちる。

(S+N)/N=10dBとなるSSG値は10dBuVになった。アンテナ端では1.5uVだろう。IF=465のフィルタを調達できるようであれば、0dbuV入力近傍(アンテナ端で0.5uV)で(S+N)/N=10dBとなる。

1980年代前半からIF=450kHzが定着し村田はもっぱら450kHz製品を生産している。IF=455kHzは製造終了になった記憶。

カーナビがPLLに移行し始めた時にはすでにIF=450だった。パナソニックのカーナビは450で合わせて出荷したぜ。

通算400作目。基板ナンバーRK-143.

W65Hを見つけたら買い。

*********************************************************************

日本においては、ワンポントアースにすると怒り出して「ループアースにしろ」と云いだすエンジニアも居て、流石にまいった。 技術レス・知識レスでもエンジニアと呼ばれる良い国です。隣国よりラジオ工作技術では下位に位置しているだろなあ。弱電回路は舶来技術ゆえに「コールド側」って表現もする。技術発祥国で、そのように呼ぶので、呼んでいる。

基板のアース端子は、ノイズ値が低くなりそうな位置にもってきている。trio ミリオーム計でアース点最適位置を実測し決定できるかどうかの興味はある。かなり廉価になったね。ネライ通りに役立つようであれば自作基板屋にほしい道具のひとつだ。

***********************************************************

TDA1083+CA3028で AM/SSBを受信するラジオ基板は、ここ。2019年8月のことだ。

オイラはお馬鹿なのでストレートラジオにsメータつけてみた。 2012年からお馬鹿具合はここで公開中。

YouTube: TA7642ラジオ基板にSメータ。RK-94v2

町田のサトー電気に基板が並んでいる。

お馬鹿なのでトライしてみた。

*******************************************************************

これは2021年での作例。

YouTube: LA1260 super heterodyne : my pcb is fitting to kit case.

sメータ:

もっともJISでは、「受信機が同調指示器を備えていれば,その受信機は,同調指示器の使用についての製造業者の指定に従って同調させる。これは,受信機の使用時の同調方法に相当する」とJIS C6102に定められおる。ここに公開済み。

メーターの振れ具合について言及するのは、絶対基準が日本工業規格にはないので、徒労になる。言い換えると、「jisを知らずに騒いでいる」ことになる

これを見たようで、オイラが記事up後にsメータの記事を消したsiteも出てきた。どうしてだろうね。

昨日はAVRでの電圧が低めだった。 電源ON後の電圧上昇がやや遅く0.3秒ほど掛るので 電解コンデンサーの内部抵抗がおかしいような気配。

で 交換した。容量計で眺めるとC26が安定しない。容量ヌケでなく 容量が若干あばれる。

交換したら電圧が出てきた。

0.3mVの信号でフルコンプレッションになった。 これは新品時の設定と同じ。

メーターが振れ過ぎて張り付くので そこは調整する。

YouTube: RF speech processor KP-12A ( japan kenpro ) just repaired. no sounds.

*******************************************

実際に音入れはこれ.

YouTube: RF speech processor KP-12A ( japan kenpro ) just repaired. hearing youtube .

10dB超えで圧縮されているが、これは掛けすぎ。 もっと軽く使ってください。

yahooにて放出。 kp-12aで検索。

トランジスタは電流で動かすから、半導体のSEPP AMPは電流を増幅する。 hfeは電流増幅率。 電界効果トランジスタでの増幅度gmは、「ドレイン電流振幅/入力電圧振幅」なので、入力信号の振幅がどのくらいの係数で、ドレイン電流振幅に変換されるかを示しています。

trもfetも 出力電流振幅で考えている。

電圧増幅度は負荷で変わる。「回路固有の出力Zとかけ離れた負荷Z」では出力はガクンと減る。信号受けの時もZが近いほうが効率よい。

これを学んでいない大人が勢力を持っているので、技術はかなり後退モードになっている。

op ampの後段にいれるのは、current booster。 電流増幅段になる。電流で後段をドライブするアンプ。 電流駆動アンプ。

SEPPをCLASS-Aと叫ぶマヌケが多い日本なので、知的水準は相当に低いのが現状。

***********************************************

[電流駆動型 アンプ]で検索したら これがhitした。

この記事が正しいか?

実は正しくない。 電圧駆動と呼んではいるが負荷を1オームから大きくしていくと出力電圧ピークが存在しやがてVoは小さくなる。 実験すりゃ判る。出力電圧と 入力電圧の比(電圧増幅度)は変わる。

だからデータシートには負荷△オーム時に 増幅度△△と公開してある。

「増幅度は負荷によって変化する」ことを忘れた解説記事。実験する手間を省いた「手抜き記事」。

東京ハイパワーのような半導体リニアでは 200wアンプと50wアンプでは供給電圧はイコールだが、消費電流が違う。 その意味で電流で駆動している。

***************************************************

「 電流駆動型アンプ とは何?? 」状態なので、精査する。定義がはっきりしない文字列だ。

YSTのポンチ絵を拾った。

特徴は、rに生じる電圧を拾う。出力側では常に電位差が生じる。スピーカーにはdcが掛かっており流れる。

変化を検出する演算素子による制御信号遅れは無視できるか? これ r のワット数が大きすぎると遅延する回路。

負性インピーダンス コンバータ( NIC ) は、回路からエネルギーを消費する通常の負荷とは対照的に、回路にエネルギーを注入するアクティブ回路です。これは、等価正インピーダンスの両端の電圧降下に、直列の過剰な変動電圧を加算または減算することで実現されます。これにより、ポートの電圧極性または電流方向が反転し、信号発生器の電圧と電流の間に 180° の位相シフト (反転) が導入されます。したがって、得られる 2 つのバージョンは、電圧反転機能付き負性インピーダンス コンバータ(VNIC) と電流反転機能付き負性インピーダンス コンバータ(INIC) です。INIC の基本回路とその分析を以下に示します。

基本特許は1970年に米国で成立。 興味深いのは 制御信号の電圧と電流の相がシンクロしていないこと。半導体による回路なので、電流で制御だ???。相がシンクロしないので 普及しなかった可能性はある。

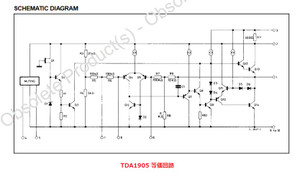

ここによれば TDA1905は 電流帰還アンプだ。R9で電流帰還している。1994年リリース品。

トランジスタは電流増幅素子

これも電流帰還アンプ。

水晶振動子が10.675MHz.

LCの周波数は合わせた。

しかしゲインが出てこない。 昨日はメーターが振りきれていたが、今日はピクとも動かない。

・現状は mic-amp部で増幅度20dB。 この増幅度はKP-12Aでは普通。

・出口では 総合ゲイン10dB。

***************************************

❔ TA7045は30dB程度は増幅してくれるICなので総合10dBは可笑しい。

❔ AVR部の電圧が0.7V程度は低い。 電源トランス端でも低い。

❔ OSC強度は 0.17V。 DBMに入れるには少々弱い。 半導体を100%スイッチングするのは0.6Vほど必要。 キャリア除去回路が非力なので 強くは入れられないが、それでも0.3Vは欲しい。

❔OSC部のコレクタ電圧も低い。

*******************************************************

推測すると 電解コンの容量ぬけでなく AVR用TRがNGぽい。

data sheetを見ると1994年リリースのTDA1904(4W アンプ)を5W化した製品。なるほど1990年代の音がする。

TDA1904 1994年リリース。 4W。

TDA1905 1994年 5W。

TDA1908 1994年 8W。

TDA1910 1997年 。 10W。放熱板が必要になった。

音色は超優秀。こんなにいい音するのか? と魂消た。

YouTube: TDA1905 stereo amp : low "switch-on" noise

動画途中で乾電池を抜いているが、 電源投入時の音は至って静かだ。 これも驚いた。製造は30年前だ。

このパッケージで 5W (14V 負荷4オーム) 出る。効率は70%はあるので これも優秀。

WEBで有名なSITEの自作SEPPだと効率は10%前後。

このTDA1905は 等価回路が示すようにNFBは電流帰還。出力点の電位は供給電圧の1/2。この電圧は動作中変動しないのでNFB抵抗経由で 電流帰還がかかる。

このTDA1905は 等価回路が示すようにNFBは電流帰還。出力点の電位は供給電圧の1/2。この電圧は動作中変動しないのでNFB抵抗経由で 電流帰還がかかる。

スピーカーを通過した信号を発振しない工夫をいれてPIN6に加えると 電流帰還アンプにはなる。下記のようにコンデンサーの漏れ電流を利用して電流帰還アンプになっている。(電圧として、テスター計測で1mV弱の差)

アキュフーズからの電流帰還の説明(コンデンサーの漏れ電流利用型)。

snは 5w出力時に 90dB. これも優秀。

Total input noiseは 1.5uV . ヘッドポン装着しVR絞るとサー音が聞こえるような聞こえないようなレベル。

「BB 社のOPA2134 (1996年リリース)は 1.2uV 」なので、年代的にはOP AMP同様に低ノイズな超優秀製品だ。

***********************************************

・TDA2003が2011年リリース。data sheetにはSNの数値がないが、TDA1905とは17年間ほど発売時期が異なる。

・似たicで texas TPA1517がある。1997年リリースなので性能を比べてみると、 ノイズ強さはTPA1517 >> TDA1905。 texas製品は ノイズが強い傾向がある。 LM317はtexasでない製品をお薦めする。

************************************************

通算562作目。 RK-307。

発展形としてはNFBを強くして出力を1/100程度(50mW)まで下げてヘッドホン専用アンプ化。

やり方のヒントは、「トランジスタアンプの設計と製作」ラジオ技術全集(木塚 茂著:1972年刊行)に公開されている。

ノイズは1/100( -40dB )にならないと思うが OPA2134より低ノイズアンプにはできそうだ。

第1弾は、水晶振動子 HC-49利用。RK-278

hc-49(日本製)は並級で±30ppm。 上級で±20ppm.

振動子の周波数安定度(納入仕様書)は ±30PPM(±30 x 10-6 )。日本製の上級でも ±20PPMで限界です。

22MHzで ±30ppmは 22 x 106 x ( ± 30 x 10-6 ) = ± 22 x30 = ±660Hz = ±0.66kHz

通電中に±0.6kHz程度ズレるのは覚悟ですね。実測200Hz程度はズレてくる。息を止めて合わせても電源投入ごとに数百Hzはズレる。この安定度がHC-49の実力。

第2弾は、Square Active Crystal Oscillatorを載せた基板RK-292.

このオシレーターは公称25ppm。(データシート記載値) 「8時間通電で揺らぎが実測20Hzに収まっていた」ので、安定度ではお勧め。

安定度は Square Active Crystal Oscillator > HC-49

**************************************************************

第3弾ではtcxoの廉価品を買ってみた。 20ドル/1個。

安定度は公称値 0.1ppm 。

tcxo 22MHzだと22 x 106 x ( ± 0.1 x 10-6 ) = ± 22 x0.1 = ±2.2Hz 。 理論上2Hz程度のアバレに終息する。

アバレはゼロに近い。

****************************************************************

50.0MHzを入れて oscが22.0MHzなので、28MHzでの出力になる。

RK-308

通算561作。

**************************

SSGが200Hzほど暴れることが判った。

tda8559 data sheetは、TDA8559.PDFをダウンロード

3V供給で35mW出力。

動画は3Vだが充分な音量。

YouTube: TDA8559T headphone amp : d.i.y supply 3v

娘カードに SO16のICを載せてます。

************************************

通算560作目。 RK-304.

これ市長が金についての権限をもつ市立病院。

市議会での承認が必要な「大崎市民病院 予算」の額が適正だったのか?????

残業代をゼロ円として大崎市が予算を組んでいるか? いないか?

***************************************************

結構、根は深く 大崎市役所で働く公務員すべてをうたがっていく必要もでてきそうな案件。

市長には責任が及ばない工夫は実装してあると 診ている。

アメリカの大手半導体メーカー「インテル」は、全従業員の約15%に相当する1万5000名の人員削減を実施すると発表しました。

年間で100億ドル(約1兆5000億円)のコスト削減を目指す施策の一環。

sorce はここ。

**********************************************************

intelは ウエハ設計だけはする会社。実製造は 外部委託。新光電気は1980年代~1992年ころまでintel IC製造100% 請けていた。

委託先が力をつけりゃ 立場逆転。

通常製造品の中で優秀なものを高クロック版として販売しているだけのこと。 そこの見定めが甘いと今の状態になる。 「製造側責任者が 変更になって見定めが甘くなる」と頻繁に見かける事柄のひとつ。

*******************************************

畠山泰彦の会社。

従業員は現状65名らしい。

ニュース元はここ。

*****************************************

企業の概要

精密研削加工部品製造のハタ研削(安曇野市)は、1977年(昭和52年)に創業し、国内外の通信関連企業を主な取引先としてきました。光通信部品やセラミック構造部品の製造を手がけ、高い技術力で業界内での地位を築いてきました。2011年1月期には売上高17億1300万円を計上するなど、順調な業績を誇っていました。

このソース元はここ。

************************************************

大学から戻ってきたら この会社ができていて、焼き入れ品の加工でそこそこ知れていた。セラミック加工は1998年頃からだった記憶。

加工精度は今も昔も 京セラ製品がtop. そこから離れて ハタ研。

最近のコメント