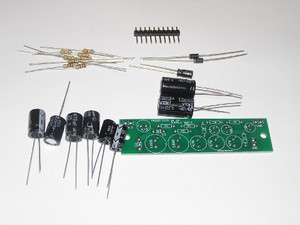

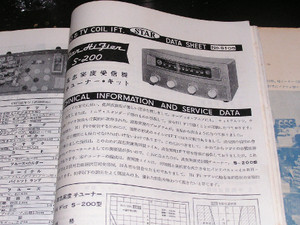

in-take amp for aux of tube radios。 then connect ipod to tube radios.

真相究明することを売国と言われ、知らぬ存ぜぬと逃げ回り、真相を隠蔽して他人に責任転嫁する態度を愛国保守と言われる時代になった。

加えて、平成の時代にリアルな独裁政治、言論弾圧を見るとは思わなんだな、、、。過去の遺物だと想ったが、次は盗聴法を仕上げて日本ファシズムの中局面になる。

子は親の姿を見て育つゆえにおそらく15年後の日本がターゲットだね。民度が下降して独裁統治が簡易になる。

**********************************

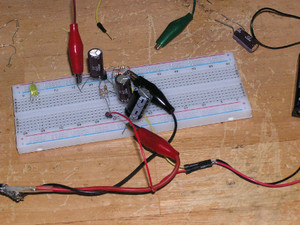

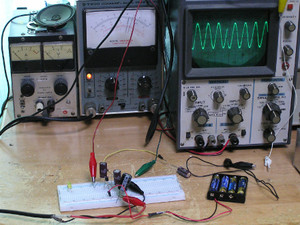

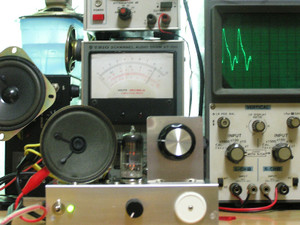

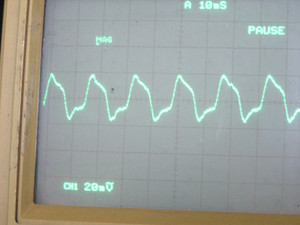

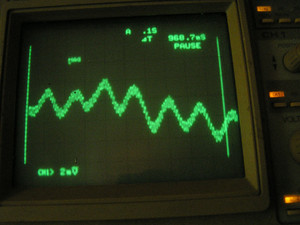

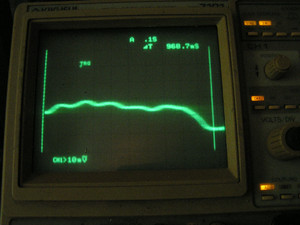

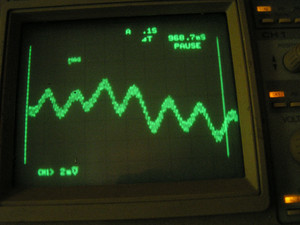

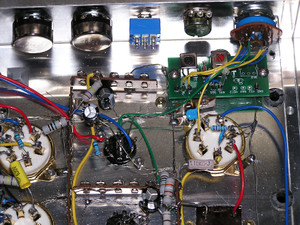

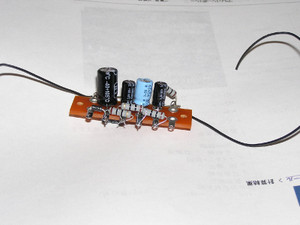

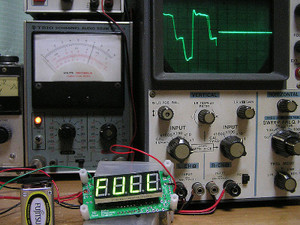

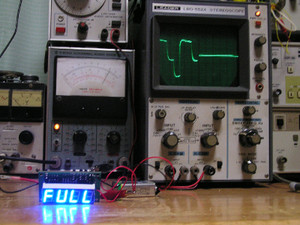

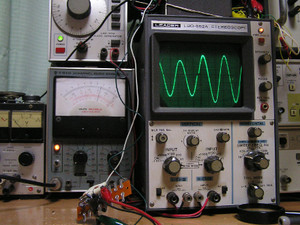

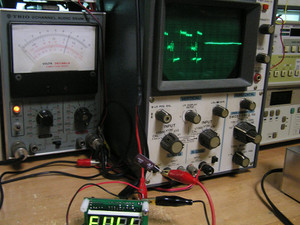

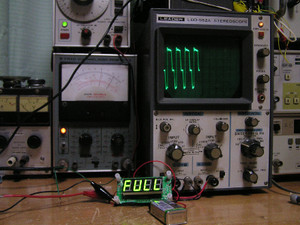

今日は実験で動作点確認した。

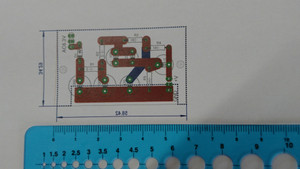

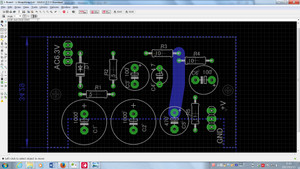

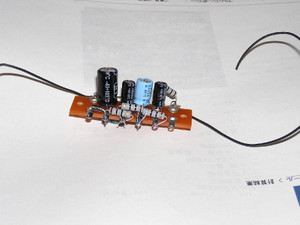

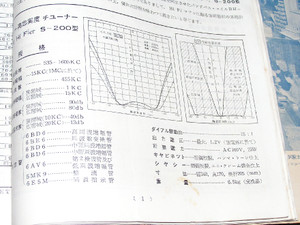

load-inは8Ωにした。load-outは220k.

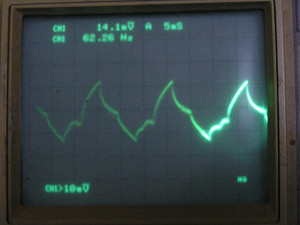

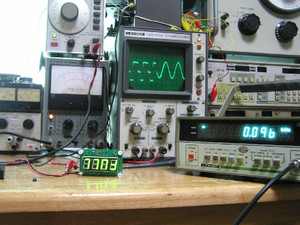

15Hz~110kHzまでフルフラット。0.1dBの変化もないことを確認。in,outのコンデンサーは120μFとやや小容量。

ラジオでは左様な広域は不要。 audioでも20kHzあたりから上は高周波焼入れに相応しい音域になるね。

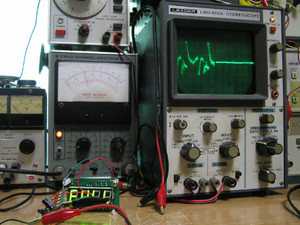

上の写真のようにゲインは29dB。 1石で29dB. input 34mVくらいで飽和がはじまるようだ。

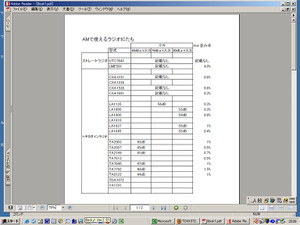

ipodのSPEC詳細は不明だが、1mW(32Ω)との情報を得た。これを数値計算していくと6Z-DH3Aをフルドライブするには至ってすくない。驚くほど不足している。 上記数値であれば「アイパッドの音量をmaxにてようやく音になる」のは当然だろうと、、

世で、「インピーダンスガー、、、、」と云われているようだが、ドライブ不足だと仮定するならば色んな辻褄が整合する。

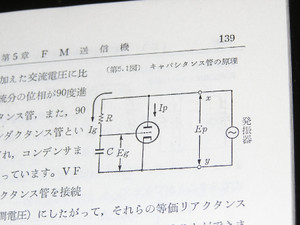

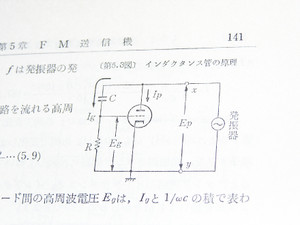

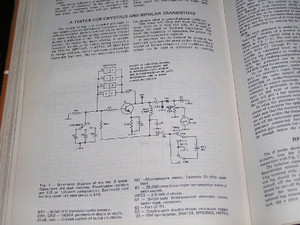

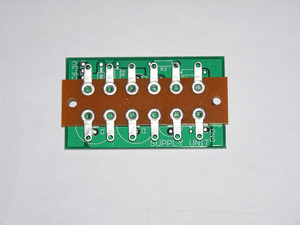

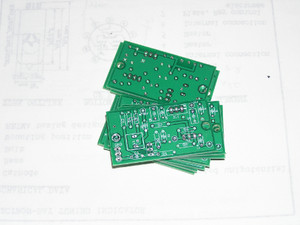

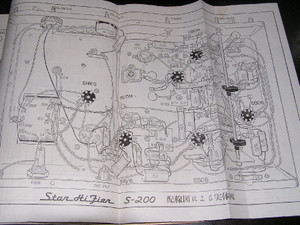

と上記実験のように、アイパッド等から信号を受けるなら15~20dB程度の音域20~20kHzまでフラットのin-take ampをお勧めします。 回路図は書きました。

以上、考えるチカラのあるお方向けの記事でした。

「電気信号を空気振動に変換するデバイス」の置換になるので、pre-ampとは概念が違う。 line-ampとも違う。それゆえにin-take ampだろうと、、、、。。

追記

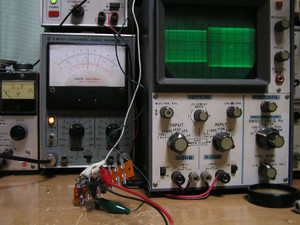

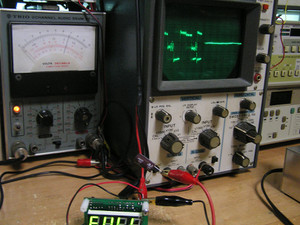

スマホでのOUT(10Ω負荷にて)をVTVMで見た。VTVMによれば1mW(32Ω)も出ていない。恐らくエネルギーを食われてしまうのだろうと、、。

「スマホ⇒PHONO」で接続するならば、 「インピーダンスの合わせも含んだamp」が必要になる。トランジスタ1石ではかなりゲイン不足だ。

最近のコメント