最近の記事

電子工作キット

- 7910メロディ IC キット: RK-250

- RADIO KITS IN JA : mc34119 stereo amp キット :SW-65に収納できる小型基板

- RK-134 :真空管 ラジオに SメーターをつけるKIT

- RK-03 :真空管 ラジオに 周波数 カウンターをつける

- トランジスタ式ミニワッターPart2 基板キット: ぺるけstyle

- RK-226 ディスクリートアンプキット /2SA1015+2SC1815

- RK-129 : AM ワイヤレスマイクキット(MC1496)

- RK-26 : AMワイヤレスマイクキット(NE612)

- RK-144 : TDA1572 短波ラジオ自作基板キット

- RK-30 : 自作用455kHz発振器キット。IFT調整用

- RK-42 : 100kc marker KIT

- RK-114 : 9石スーパーラジオ基板キット

- RK-123 : 同期検波基板キット

- RK-112 : スタンバイ ビー自作キット(後鳴り)

ラジオ系情報

- ラジオ少年

- サトー電気

- フォアーランド電子

- ポータブル・ラジオのページ

- CYTEC

- CRkits共同購入プロジェクト (JL1KRA)

- 有限会社五麟貿易

- Wコールがききたくて

- ラジオ兄さんの電子工作日記

- 電子パーツ通販のKURA-本店-

- DFK技術研究所

- 田舎の少年

- JA9CDE自作を楽しむホームページ

- 沼南ラジオ工作室

- qrp-gaijin

- 祐徳電子(Yutoku Electronics)

- CHINA ARDF WEB

- ラジオの製作 jq16146のブログ

- 東栄変成器

- スピーカーネット(網目)生地

- Tolex グリルクロス Tweed ツイード Fender Marshall

- 門田無線/TOPページ

- ラジオ少年の博物館、真空管ラジオ、鉱石ラジオ、ラジオの修理

- 【SWP GINZA】スピーカーネット商品一覧

- Internet Archive Search

- 真空管パーツ販売 (フロービス)

- GT管これ:レトロ真空管らじお -

- Evolve Power Amplifiers

- 真空管ラジオのお部屋 JH4ABZ

- JF1OZL

- YO3DAC - Homebrew RF Circuit Design Ideas

- UK Vintage Radio Repair and Restoration Discussion Forum

- OZL archive

- ozl-2

- ブラウザ電子回路シミュレータ「ざわざわシミュレータ」

- JA1AYO

- QRP掲示板

- Synchronous Demodulation

- Alan Yates' Laboratory - 555 Super-Regenerative IF HF Spectrum Analyser

- ELEKTOR: Electronics hobbyist magazine from the UK and India

- WIRELESS WORLD: UK technical magazine 1913-2005

- POPULAR ELECTRONICS: Consumer Electronics and Experimenter magazine

- 電子工作

- nobchaの電子回路日記

- Push Pull Amplifier Bias Calculator

- headphonesty.com

- .− TODAY'S REMARK − 今日の必ずトクする一言 since 1996

- WA1QIX

- PRE parts

基礎系情報

- できるMPLAB® X IDE [スタートガイド編] | テクニカルスクエア | 丸文株式会社

- 地表面の熱収支と気象

- DIP Type Of 3.5mm Audio Sockets

- OPアンプはオカマアンプ

- Crystal ladder filters

- RigPix Database - Schematics, manuals 'n' stuff

- 皆空の中で... Smith V3.10

- Amplificadores Lineales RF

- 電子工作の実験室

- Brabec Homepage for Studio Musician and Engeneer

- フィルタ計算ツール

- 真空管(Electron tube) 規格表データベース | トップページ

- Eagle-Libraries/Processors/Microchip at master · chiengineer/Eagle-Libraries · GitHub

- 12AT7-6AK6 セパレート再生 2球ラジオ

- JIS C 6102-1:1998 AM/FM放送受信機試験方法 第1部:一般的事項及び可聴周波測定を含む試験

- 太陽光パネル メーカー - 会社のデータベース

- 浅川太陽光発電所 - 八ヶ岳・北杜市大泉 -

- 資料・技術情報 >> マルツオンライン

- みんなでやろうJARL改革!

- LC共振の周波数 - 高精度計算サイト

- PLC 行政訴訟 異議申し立て

- Frank's electron Tube Data sheets

- Heathkit Schematic and Manual Archive | Vintage Radio Info

- Index of /schematic

- Popular PDF DOC and PPT files

- ボクにもわかる地上デジタル

- いめーじ あっぷ

- ユニパルス真空管展示室

- オーディオの科学

ラジオの動画

- 自作真空管ラジオ。 AUXにFMチューナーからの信号 - YouTube

- スマホでラジオauxへ入れる - YouTube

- ロクタル管自作ラジオで youtubeを聴く

- 6D6再生ラジオで実験

- ハム音の比較にどうぞ

- radio counter

- 真空管ラジオのブーン音はどこまで小さくなるか?

- 12Z-E8 マジックアイ RE-860 - YouTube

- はいぶりっどラジオ 1-V-2 デジタル表示

- TRIO FMチューナー FM-102をST管UZ-42で聴く

- ラジオ工作 6GX7 レフレックスラジオ

- 4バンドラジオキット KIT-006D

- メタル管ワイヤレスマイク 真空管インジケータ

- 「レフレックス+再生」式 単球ラジオ。

- 自作6球スーパラジオの音。 6BY6,6BD6,6BD6,6AL5,6688,6AQ5

- FM /AM 真空管ラジオ FM-11 シャープ

- 超再生式FMチューナーキット DBR-402

- 真空管ラジオ CM-615

- GT管6球 スーパーラジオ

- トランスレス ラジオ UA-360 2号機

- トランスレス ラジオ UA-360 1号機

多種類リンク

- hiro99ma blog

- electronics-tutorials

- ManualsLib - Makes it easy to find manuals online!

- flightradar24

- ネットゲリラ

- アイドラッグストア

- ベストケンコー|公式薬通販サイト|Bestkenko.com

- Kazumoto Iguchi's blog 3

- 千曲川河川事務所 千曲川・犀川ライブ映像

- 大町ダム管理の監視カメラ一覧

- 大町ダム観測所

- 北アルプス東麓防災情報

- MS blog(ブログ)

- 地理院地図

- 中部電力 申し込み書類サイト

- YokoとJazzと○○と

- シール印刷・Tシャツ・マグネット|印刷通販【デジタ】

- クロネコポイントメニュー | クロネコメンバーズ

- 株式日記と経済展望

- LOHACO - 食品・調味料・缶詰 通販

- 中国茉莉花革命

- 大島てる

- キャッツクロー

- クトゥルー神話と堤康次郎 - ネットゲリラ

- ファミリー薬局SG | 医療用医薬品の非処方せん薬、医療用漢方薬、第1類医薬品、新規第2類医薬品

- 総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite

- チョイあげ本舗のお買い物ページ

- A.G. Tannenbaum

- R148 大町⇔小谷 道路映像ライブカメラ

- .− TODAY'S REMARK − 今日の必ずトクする一言

- 【未解決事件】皇室ゆかりの品、ヤフオク大量流出事件【風化防止】 ‐ ニコニコ動画:GINZA

- 随想 | 文苑 | 東京木材問屋協同組合

- 静嘉堂文庫美術館 | 刀剣・刀装具

- ようこそコンピューター画像解析の世界(古墳陵主)へ

- 一式戦闘機「隼」研究所-隼の誕生

- ■□ ようこそ体験教室の青木湖キャンプ場へ ■□■

- 二階堂ドットコム

2017年2月

2017年2月28日 (火)

2017年2月27日 (月)

セミリモートカットオフ球、リモートカットオフ球

宅急便の送り状すら7年間保管させる税務当局の親分が契約と同時に破棄しました。

これは法令違反。

加えて、分割払いですべての払込も終わってないのに書類廃棄はできない。直ちに税務署が飛んでくる案件や。

会計検査院の監査は、仲間にはとても甘いことが判った。

法令遵守する公務員様が、「率先して法令違反をしています」と予算委員会で判明した。

公務員様が 違反するならば、平民もそれを見習って法令違反をする。

上級国民全体で腐敗している。自己浄化作用は皆無だ。

これで 上級国民は消費税10%実現に向けて組織一丸となることが出来る。

誰が作ったのか?

YouTube: 総統閣下は国有地の格安払い下げにお怒りです

************************************

AM真空管ラジオのIF(中間周波数増幅)には、セミリモートカットオフ球、リモートカットオフ球を使いますね。

1、ミニチュア管

バリアブルミューでよく知られた球たちです。(7ピン)

6BJ6も6JH6も過去BLOGにあるように、使ってます。6GM6,6DC6,6JL6.6HR6,6CG6。

6BA6,6BD6,6BZ6は有名。

★9ピンで有名なのが、6JC6,6JD6,6KT6 ,6EH7,6HT6,

実測すると動作がバリミュー挙動なのが、6BX6, 6EJ7。

★複合管で 5極部がバリミューなのは、

6AZ8,6LM8,EBF80。6CR6。

2、GT管

6SK7,6SD7,6SG7,6SS7,6AB7

3,ロクタル管

7A7,7B7,7B7E.

2017年2月26日 (日)

JAZZ LIVE IN 木曽路

木曽路に渡辺貞夫氏が今夏来られるらしい。

木曽路での宿屋予約を3月には始めたほうがよいだろう。

鈴木良雄氏のofficial site には日程がupされてはいないが、 7月だった記憶だ。(8月?)

渡辺 貞夫氏のofficial siteも6月までの日程だけ公開されている。

ローカルのJAZZ FUNは集まるだろうね。

************************************

elecrowへ新しく書き起した回路で先ほど手配した。

2017年2月25日 (土)

JAZZ LIVE in 松本。

鈴木良雄氏のJAZZ LIVEを聴きに松本市まで昨夜は出かけた。

やはり巧い。PIANOもDRUMSも上手い。

田舎でも 良い音を聴く機会があり嬉しいね。

「主催者が用意した音響機器」からの音が至って残念ではあった。その辺りはJAZZ PLAYERも納得していないだろう。

************************************

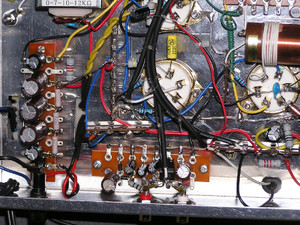

さて、GT管ラジオの出す音では、6AQ7 と 6SQ7 では差があること幾度か記してきた。

回路図はここにupしておく。回路図は至極普通だ。

sg電圧は目安である。その理由はIFTの伝達具合がメーカー及び型番により大差があることと、+Bの高低による差もあるからだ。

2nd IFの動作点はもっと軽いことが多い。

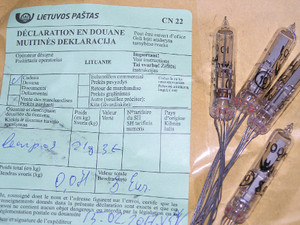

893な真空管が仲間に加わった。100kc 水晶振動子(ガラスケース入り)。For Crystal Oscillator.

*****************************

この国からairで今日届いた。

日本のsiteでも 同じサイズのglass tube が売られている。まだ数本あるようだ(2月24日時点)。ガラスケース入り水晶振動子。

結構ポピュラーな球なので初めてみる方は少ないだろう。

手頃な周波数の球を手にいれることはやや難しい。

もちろんMilitary用。これらの共振点は100kc.

以前、「GT管で100Kc球」を紹介したが、今日は前回とはやや違うことがあった。

最下端の数字が製造番号のようで、それぞれ表記数字が異なる。

これは1998.(1898?)

これは953.

これは、893。

893な 真空管が仲間に加わった。

oscillator の回路に使う予定。詳細は決め手いない。

国内shopでも「100kc球」販売中なので必要な方は問い合わせをしてみるといいだろう。

教えて君むけのblogでは無いので、shopは自力で探してくださいませ。

2017年2月24日 (金)

2017年2月21日 (火)

SANYO display IC for am/fm radio.

今日はランクルで山行したが重い雪で途中までしか行けぬ。 スコップで車両を掘り出して引き返してきた。 あそこはキャタピラ車両で行く必要がある。

***********************************

SANYO display ICについて補足

SPEC表に精度項の記載無しゆえ、製造メーカの技術力を超える事は申せない。SSGと比して200Hz程度もずれてはいない。

様々なICメーカーから公開されているdisplay ICのPDFを10種ほどみたが、外部からの信号を受け取ってLEDを駆動するdisplay ICは いまのところ1種類のようだ。その意味では貴重。ノイズ流出無しゆえにかなり重宝する。

「PLL方式でラジオ。表示はLED。 one IC」はそこそこ種類があった。

**************************************

ノウハウを1点。

PIC式LED表示器は、周期ノイズが発生する。 例えるなら車両のウインカー点滅時にリレー接点の開閉でノイズ発生することに似ている。

周期ノイズは可聴域の100Hzや200Hzなどゆえに、しっかりと耳で聴こえる音域ノイズだ。電波で飛ぶほどには強くないが、電源を同じくするものには飛び込むのでかなり注意。

電源ラインに重畳せぬように概ね35~40dB減衰させる必要がある。 その手立ては幾つかある。

3端子レギュレータの能力 と SPEC表との乖離。

**************************************

さて、ロクタル管の7Q7を1本入手した。

まだ触っていない 7X7を載せてみたい。

2017年2月19日 (日)

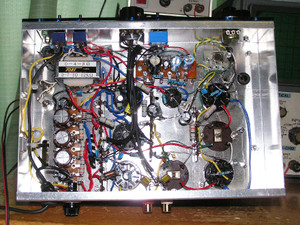

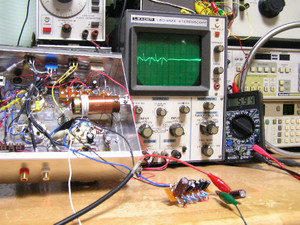

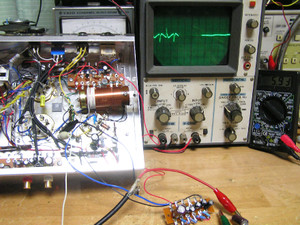

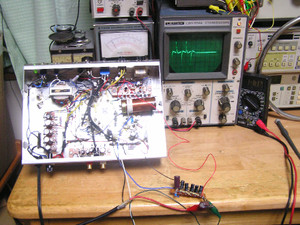

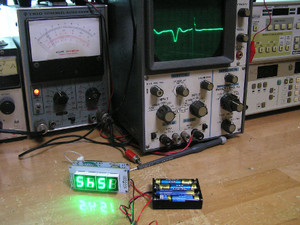

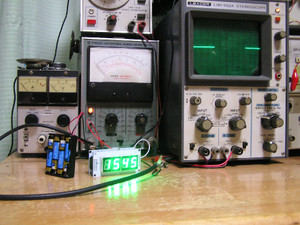

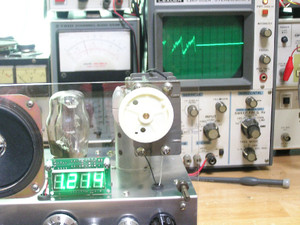

電源ライン重畳ノイズが0.01mV程度と「微小漏れのLED周波数表示器」。マジックアイは6BR5。

*********************************

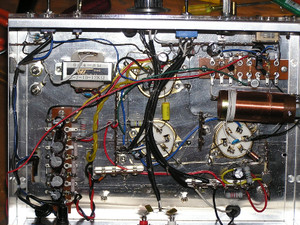

GT管のBC帯ラジオでは17号機になる。

3端子レギュレー起因の「電波ノイズ」と「電源ライン進入ノイズ」を先日から確認してきた。

往時、電波ノイズには参った記憶があるね。

また整流リップルの除去能力とカタログデータとの乖離も確認してきた。

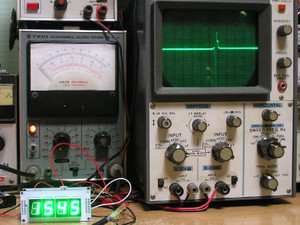

さて本ラジオでは、電源ライン進入(重畳)ノイズが0.01mV程度と極小漏れのLED表示器を載せてみた。

周波数も正しく表示されている。

右の4連LED表示器はダイナミック点灯(100Hz). ダイナミック点灯方式の表示器をお使いならば下1桁がチラチラする傾向になることは知っておいでだろう。

今回は「チラツキ無し・乾電池レス」のコンセプトで製作してみた。

★アジックアイは、6BR5(6E1P 露西亜)を載せてみた。

あちこちの画像でUPされているほどは緑色ではないね。

6E2(中国製)よりも動作レンジが広いようだ。信号が入ると開く。

下の写真は入力信号が無い状態だ。

外部入力で確認。

★SP端でVRを絞ってのVTVM値(残留ノイズ)は0.3mVと従来同様にgoodだ。

LED表示器を乾電池レス化できた。3端子レギュレータの型式によってはノイズ進入するので、充分に確認すること。酷いものは電波ノイズも飛ばしてくる(既報)。

本ラジオには、ノイズに為らない3端子レギュレータを搭載しているので受信音には影響が全くない。

ダイナミック点灯方式ではないので、写真にもよく映る。やはり常時点灯式LEDは見ていても良い。

6SA7,6SK7,6SD7,6SQ7,6V6そして6E1Pの構成。

デジタルで受信周波数を表示するには、ここ列記のように幾つか手立てがある。

****************************

以上、第212作目

2017年2月18日 (土)

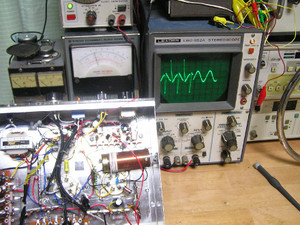

3端子レギュレータの実力を波形で確認。整流リップルは減少するか?

elecrowも正月明けで忙しいようだ。

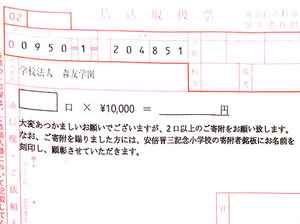

さて、有名になった振込み用紙だ。

***********************************

ここで、ヒーターAC6.3V倍電圧整流の波形をご紹介した。

乾電池駆動時にノイズを撒き散らしてラジオには使えない3端子レギュレータがあることもここで紹介した。

オイラは御馬鹿なので3端子レギュレータの実力を疑うことにした。 ノイズ発生装置になる3端子レギュレータは選外になるが、日本の大手メーカーの大部分は残念ながら選外だ。

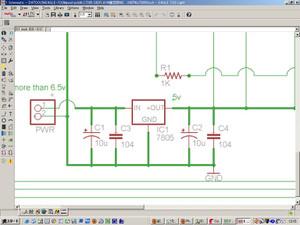

◇平滑回路4段にしてみた。

3端子レギュレータよりgood波形が確認できる? or 出来ない?

どうだろう?

本ラジオに載せる「デジタル周波数表示器」は「供給ラインへのノイズ流出」のほぼゼロのこれ。0.01mVほど漏れる。

①以前の写真をもう1度up

ヒータ6.3Vを倍電圧整流したあとに3端子レギュレータ(9V)を入れている。負荷は2sc1815が2個なので5mAも流れない。整流は半導体ダイオードを使用している。

発振はしていないが、この3端子レギュレーターは230kHzで発振していた型式の1Aタイプ。あの時は乾電池駆動だった。これは等価回路も公開されている大手メーカーのものだ。

今回は発振なし。あの時は発振。同じ型版シリーズで流れる容量がちがうだけなのに、、、。

等価回路が同じでもウエハーに形成されたランド幅が異なると浮遊C?も異なってくる。回路図だけでは性能を評価しにくい分野でもあると想うよ。

②3端子レギュレータ無しの「平滑回路39Ωの4段」では?

VTVMでの数値は下がっている。レギュレータ無使用で3割ほど改善されている。スパイク形状のピークは同じようだ。3端子レギュレータ時よりは、波型の波形(リップル)は、この方が下がっている。 面積比較するとより判りやすい。

スパイク形状対策はオイラが中学生の頃から雑誌に掲載されていたので、公知の方法である。オイラがいまさら書くほどの事はない。

負荷次第だが、この位の電圧になった。今は2SC1815が2個。

③330Ωの3段+680Ω1段。

ここまで改善された。

VTVMの針が映っていないので0.5mVより小さいようだ。

CとRで構成した方が、3端子レギュレーターより20円程度安くつく。

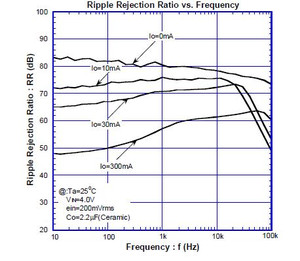

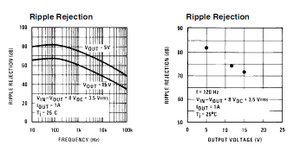

廉価で効果ありなら、3端子レギュレータの出番は遠い。カタログでは「55dBほどリップル改善されるのが3端子レギュレータの性能」らしいが、オイラの実験(整流リップルの大小)では ほぼ無能に近い。

実験室で行なわれるデータ取りは実環境と異なるので「チャンピオンデータ」と呼ばれている。この用語は、エンジニアなら聞きなれた言葉だ。この3端子レギレータは残念ながら日本メーカーである。

③9V出力にする抵抗を少し探ろう

68Ωの4段にした。 これで初期(3端子レギュレータ使用)よりはリップルが確実に低い。負荷は2SC1815が2個ととても軽い。

10.7Vなので 正規な負荷をつけて追い込めばよいだろう。

3端子レギュレータは整流後のリップル減少にはほぼ効果がないようだ。材料費では3端子レギュレータ使用が高コストになる。

上の写真たちでは、VTVMは3mVレンジ。

公開されているSPECには上のような表がついていることが多い。本レギュレータのは等価回路も除去率表もなしだったので上記表は借りてきた。

表からはそこそこリップル除去できるらしいことが載っている。実際にはこの実験のようになった。

SPEC表と現実とはかけ離れている。これは明らかに乖離だね。

◇追記。

このメーカーの公知情報では、120Hzでもそれなりに減衰するらしい。

AC整流後のリップル除去をねらってつくられていることが分かる。100Hzあたりが減衰量maxになっている。

ただし「Vin-Vout」として 「8Vdc+3.5Vrms」 で計測されている。 仮に9v出力ならば、12V入力と低電圧印加ではspec表の性能がでないことになる。概ね12Vほど目的電圧に加算した電圧時にはSPEC表になるようだ。

むしろオイラがほしい情報としては、この結果に至った実験回路(整流回路含む)を知りたい。取り分けコンデンサー型式を知りたい。コンデンサー型式による差もおそらくメーカーは計測しているだろうと想う。

オイラの実験は、電源トランスからACを倍電圧で整流し、それに3端子レギュレータを前後コンデンサーとともに使っただけだ。

◇整流リップルの減少具合についての実験ゆえに、上記のように波型のリップルについて大小を言及している。スパイク形状に注目して理論を張る方が居られるが、 文字列を確認してほしい。表題も一貫して整流リップルとなっている。リップルでない波形の減衰効果について、「ある or ない」とは言及していない。魚拓で確認してもらっても、リップルでない波形は言及していない。「むしろスパイク波形のピークはおなじようだ」と記してある。その上でリップルについて言及している。

話題の中心にないことを、言及してくるのはご本人の勝手ではあるが、「日本語理解力がどうなのか?」。、、と

◇ラジオに組み込むので、電池駆動時にノイズ発生源になるメーカーは当然に選外になる。使えないゆえに、データシートに目を通すことは稀だ。日本製でノイズ発生源にならないメーカーは1社だろう、、と 等価回路の公知はない。まあ当然だろう。ノイズ発生源になる3端子レギュレータを使うのもご本人の勝手である。

海外製品も含め、等価回路が非公表な製品は今の処ノイズ発生源にならないので、「これはどうしてだろう?」、、、と。

不幸にして電波ノイズになる3端子レギュレータを買ってしまったら、潔く捨てることをお薦めする。

*****************************

2012年には真空管用+Bにおいては、CRによる平滑回路で

リップル率=(リップル電圧/定格電圧)x100(%)=0.00085V÷90V=0.00094%を確認してある。

詳細はここ

それを読まない方もいるようなので、再掲しておく。

自浄能力のなさに関しては韓国以下の国だね。日本。

「安倍さんにご飯おごってもらえなくから記事にしない」との疑われもするだろう。

******************************

******************************

2017年2月15日 (水)

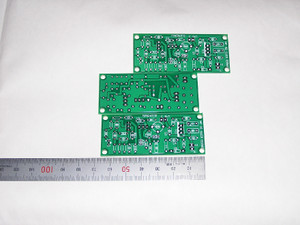

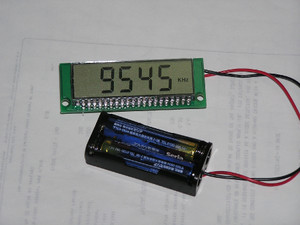

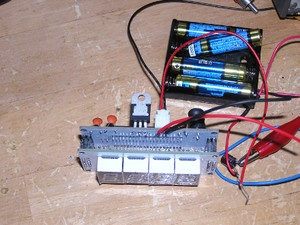

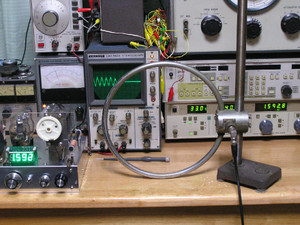

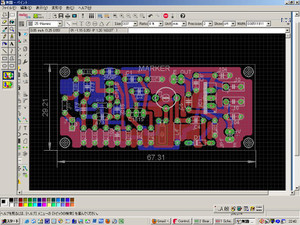

周波数カウンターが基板(pcb)になりました。 RADIO DISPLAY

***********************************

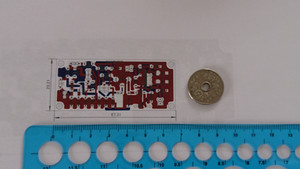

かねてからご紹介してきた周波数カウンターが基板になりました。いままでプロト基板でしたが、修正版が届きましたのでupします。自作派のお手伝い用に基板(pcb)を興しました。

受信周波数直読式です。

「中波、短波の自作ラジオ」 或はFMラジオのデジタル表示に使えます。

「ラジオ表示器の生基板」の配布を致します。

基板在庫は成り行きですのでいつもあるとは限りません。shopに在庫数がUPされていれば在ります。

3端子レギュレータは電波ノイズ源に為る商品からノイズゼロ品まで他種ありますので、ノイズレベルを確認して用いてください。

①LCD式

★AMではBC帯⇔9.999MHzまでカバー. 10.001MHz以上は下4桁表示。

「マイナス455」で局発周波数から455引いた数字を表示します.

★FMモードは11MHz⇔99.9Mhz

「プラス10.7モード」で局発周波数に10.7加えた数字を表示します。

もっとも廉価で仕上がります。

②LEDダイナミック点灯式

★「マイナス455モード」で局発周波数から455引いた数字を表示します。スーパーラジオ向け。

★「マイナスゼロモード」で実発信周波数を表示します。再生式ラジオにgoodです。

BC帯⇔9.999MHzまでカバー.10.001MHz以上は下4桁表示。

JH4ABZ式表示器の販売終了(2016年11月)に伴い、JH4ABZ氏に承諾いただき興しました。多謝 JH4ABZ殿.

再生式ラジオにはこれですね。

回路は同一で、基板は少し小型にしました。

マイコン書き込みはJH4ABZ氏が500円/1個で行っておられます

assembled PCBの問い合わせが幾つかありましたので、assembled PCB(実装済み)で領布します.RF部のレイアウトがJH4ABZ氏領布品と異なります。その結果、感度は3倍程度上がっています.

assembled PCBはここ。

③LED AM/FM 2バンド

★AMは、500~1999kHz.

「マイナス455」で局発周波数から455引いた数字を表示します.

★FMモードは70MHz⇔130Mhz

「プラス10.7モード」で局発周波数に10.7加えた数字を表示します。

プロト基板shipping中

********************************

printed circuit boardで取り扱い中。

2017年2月12日 (日)

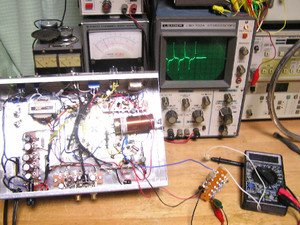

3端子レギュレータの波形。 電波ノイズ源考。

************************************

以前、3端子レギュレーター起因の電波ノイズについてご紹介した。

先月、「電波ノイズにならない3端子レギュレータ」を紹介した。

もちろん3端子レギュレータの入口・出口にはキャパシターはついている。

「オシロの時間軸を早い時間にしてノイズはありません」などど、どこかのsiteのように誤魔化してはいない。加えて「ノイズ発生システムであるスイッチング電源使用」はお薦めしていない。

製造メーカーが「発振する」と公知しているので、 アマチュアがそれを技術超するのは難しいね。

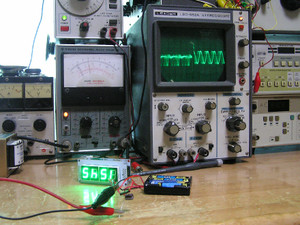

今日は、もっと低ノイズ品を探してみた。ノイズを観測できないほど低ノイズ品を探した。

①電波ノイズにならない3端子レギュレーターへのIN側+Bの波形をみる。外に漏れでてくるかどうかの確認をする。

IN側+Bにケミコンを取り付けて、Cを経由してVTVMにつなぐ。

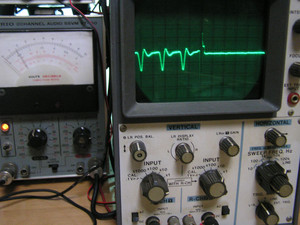

上の写真のように何か来た。

さて周波数のあたりをつけるのに低周波発振信号と周期が近くなるように調整した。概ね230kHzくらいのようだ。

この強度でも、電波ノイズとしては飛んでも、害はわからないほど弱い。

②

もっと低ノイズと想われる品と半田つけかえした。有線へノイズとして流出しないor流出しても微小タイプを探してみた。

何も来ない。 こりゃ凄い。1mVレンジで計測中だが針が揺れない。 0.01mVも来ない。

閉ループで制御されているので多少は重畳してくるはず。しかし綺麗な波形。

VTVMラインが短絡しているかと思い、電池を抜いた。

商用電源60Hzを拾うね。VTVMへのラインは正しいね。

通電時は上の写真のようにノイズ皆無のことが判った。

今後はこの3端子レギュレーター型式をオイラは部品標準としよう。他メーカーの似た型式で良いものがあるかも知れんが、1種類わかればよい。

同じメーカーの同じ型式でも電流アンペアによってパターン巾が変わるので、内部cが変わるだろうから同じノイズ傾向には成り難いと思う。1Aは他メーカーがgoodかも知れん。

③1Aタイプの3端子レギュレータはどうなのか?

上の写真のように1mVレンジ計測でみても僅か。数値読みするなら0.01mVだろう。実力はgoodである。

1Aタイプはこの型式でOKだろう。

◇ 3端子レギュレーターのリップル効果を期待しては駄目なことはここに公開してある。

ノイズ流出が計測できない3端子レギュレータが良いのは当然でしょう。悲しいかな製造終了品ではある。市場流通も有限だろうから少しまとめて持っていたほうが良い。ラジオ工作はspec表を盲信することなく、実測しながら進むことをお薦めする。

2017年2月11日 (土)

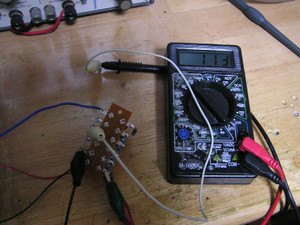

デジタル表示形真空管再生式ラジオ製作。通電。 Genny unit 02.

**************************************

①LED表示器とRF段の駆動用にAC6.3Vを倍電圧整流した。

10Ωが2本と100μFたち。3端子レギュレータはout9V。電池駆動させると聴感上ノイズにならないタイプの3端子レギュレーター。

②残留ノイズは下の写真。

トンガリ形状。平滑段数の不足を表している。数値は高い。

③さて、倍電圧整流への6.3Vを切ると、お馴染の波形。数値も0.5mVと普通。

平滑段数の不足は、倍電圧回路だとわかった。

②写真と③写真の時間軸と同じなので、③写真の方が波形が大人しいことがわかる。

④

RFアンプ用のバーアンテナ取り付け。

再生式だが周波数カウンターで表示できる。これで3台目。

構成は1台目と同じ。参照。

乾電池駆動でないので、やや苦労した。再生式には乾電池駆動でLED表示させたほうが楽だよ。 LED表示器からのノイズ漏れも今回発見できた。電池駆動にすると聴こえなくなるんだよね。

あとは、糸掛けで終了。3端子レギュレーターは真空管ラジオには使わないほうが良いと改めて認識した。

LED表示器の情報。

****************************

通算211作目。

2017年2月 9日 (木)

7A8が2本。7Q7はゼロ。

ペーパーレス時代に入ってきたようだ。

リコーさんが、事業処を閉鎖する。

プリンターメーカーのEPSONはどうなるのかな? レーザープリンターは外部にお願いして丸ごと製造してもらっているので、インクを使ったプリンターのノウハウが基幹技術になる。

*******************************************

①水晶振動子の情報が判ったので、マーカー基板を修正していた。これで手配できる。

②さきほどまで探していたら、出てきたのが2本だけ。

7Q7は手持ちきれなので、これで工作をしてみようか?とも想う。

バリミュー管はまだ市場にあるようだ。

市販OSCコイル(現行品)は7A8用ではない。 自分で巻くことが必要だ。手元の材料から作れないかあ?

ラジオ工作者ならば、「ラジオ用OSCコイルの径が小さい」理由は知っておいでだろう。オイラが記す程のことはない。

2017年2月 8日 (水)

真空管をつかったFMチューナー(ラジオ)

FMのチューナーは数台メンテナンスしたきた。回路理解は基本だと思う。

******************************

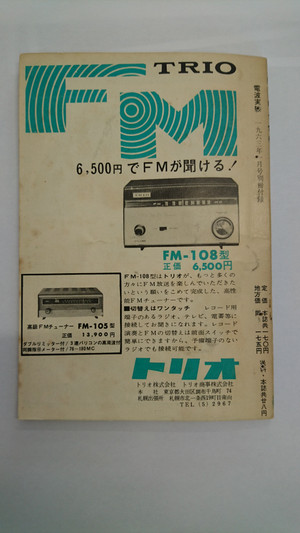

愛読書をご紹介申し上げ候。

①TRIOのFMチューナー「FM-108」は往時6,500円(1963年1月 価格).

このチューナーは頻繁にYAHOOで見かけるのでお持ちのお方も多いだろう。

いまもYAHOOで見つけられるね。

本社と札幌出張所の住所が記載されている。TRIO商事の文字もある。

上位機種がFM-105.

1957年に日本初のFMチューナーを開発したTRIO.

1958年にはAF-10(トライアンプ)は発売されている。往時は「家庭用Hi-Fiアンプの決定版」として売り出されていた。

春日二郎氏がアキュフェーズを興すのが1972年。おおよそ14年の間にaudioは飛躍的に前進した。

②真空管FMチューナーのAFCの原理について

原理まで理解してFMラジオ修理しているのは何人いるだろうか?

繰り返すが、基礎知識はWEB上にはほぼ見当たらないので、書物を手にいれて学ぶことをお勧めする。

2017年2月 7日 (火)

ラジオ工作にも使えそうな 「トランジスター式マーカー回路」 続き2

yahooでACE AR-808キットの未組立品がふたつも出品中。 こりゃ、珍しい。

オイラもほしいと思う。

*********************************

実寸で印刷してみた。オイラはお馬鹿だから何度も何度も確認を行なう。

これで大きさもわかった。

良さそうだ。あとは水晶振動子の情報に基ついて取り付け寸法を変化させるだけだ。

はよう、情報よ来い。。。

2017年2月 6日 (月)

ウェブページ

- ヘッドホンアンプ :トランジスタアンプ : 900mW、600mW、390mW、250mW、150mW : 真空管アンプ・TR アンプ回路図(自作例で25種)

- タイマーIC NE555 でつくれる回路。 ワイヤレスマイク、ワンショット。遅延と発振。

- ダブルスーパーヘテロダインを自作しよう。(AM/SSB)

- ラジオ 調整 / IFT調整 と オシロスコープ : (スーパー ヘテロダインラジオ 調整 方法)

- 真空管ラジオ工作 knowhow 覚え書き

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です) 3頁目。

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です) 4頁目。

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です) 2頁目。

- A SHOP( 自作派へのお手伝用に私の興したプリント基板の領布です: 350種類) :1頁目。4頁目もみてね

- Bridge-Tied-Load をBTLと云いだしはオランダ phlips:1991年のtda1519。tda1510

- if段用IC : MC1350P。振幅信号を扱えるICなのか?(再掲)⇒ 記憶通りに無理でした。

- op ampの信号遅について。 オーバーシュートについて

- RADIO KITS TOP。ワイヤレスマイク自作:ラジオic で自作:AM,SSB,CW受信機。同期検波デバイス: 真空管ラジオ自作site。

- RADIO KITS provide radio circuit diagrams and PCB data for radio enthusiasts.

- A SHOP : 分野別掲載

- 真空管ラジオ bluetooth : アース分離しないままで、PUからの音を聴くには?: 真空管ラジオ ブルートゥース 改造

- 「1934年公開されたゼロバイアス回路」を、「エレキアンプ会社がグリッドリーク biasと呼んだのが1937年」。

- 「3端子レギュレータ起因のノイズは100kHz~3MHz」とメーカーから公開済み。長波~短波帯。

- 「AMラジオ: 真空管ラジオ用 周波数カウンタ は 5種類開発済」。 キット品はyahooにて。

- 「乗算回路(AM変調) 対 加算回路(変調???)」MC1496の動作は2モードあるらしい。

- 「真空管ラジオのレストア品、修理品、整備品」の謎。「ヒータ結線が駄目。アースポイントも駄目」の低スキル品が主力な流通品

- スピーチプロセッサー、マイクコンプレッサー考。SSBの波を綺麗に:技術工学(アマチュア無線)

- ダブルバランスドミキサ ic

- トランジスタ式100kcマーカー for BCLer:

- ヘッドホンアンプ : audio ICで造る小型アンプ 回路図(自作例で60回路予定)

- ラジオキット メーカー別一覧

- 三端子レギュレータで整流リップル減るか? ノイズ源に為らない型式は?、、。チャンピオンデータ考。

- 同調指示器(Sメーター) :Sメーターの基準は製造業者の指定による。基板領布中。

- 回路図:自作アンプ分野. (ヘッドフオンアンプ ・トランジスタ小型アンプ)

- 回路図:自作コンプレッサー/ スピーチプロセッサー . (マイクコンプレッサー)

- 回路図:自作ラジオ分野 (2SC1815ラジオ、トランジスタラジオ、再生式ラジオ、真空管ラジオ、AMワイヤレスマイク、等 )

- 技術UPのための書籍

- 真空管ラジオ / FM チューナー 修理・メンテ 一覧

- 真空管ラジオの外部入力(PU端子)の使い方。 ipod等OCL機器からの信号をpuに入れる。真空管ラジオのブーン音比較。

- 真空管ラジオの外部入力(PU端子)の使い方&粗い実験。「直流を流し出す音源」対応策

- 真空管ラジオの感度考察。音質。2極管検波能率。プレート検波歪率。無限大入力インピーダンス検波

- 真空管ラジオ修理業 :低スキル品が修理主流の原因について

- 真空管ラジオ工作の基本。いまさらだが基本を上げてみた。

- 真空管ラジオ用455Khz IFTでの疑問 ⇒ 天地のルールは無かったようだ。⇒山中方式推奨します。

- 真空管ラジオ調整。「開放線つきラジオ」の調整。擬似アンテナ回路網

- 自作ラジオ、セミキット 一覧 no,101⇒ latest

- 自作ラジオ、セミキット 一覧 no,001⇒ no,100まで. 101~160は別page

- 自作ワイヤレスマイクAM/FM 一覧 (リアクタンス管、トランジスタ)

カテゴリ

- SOLAR 再生可能エネルギー

- BTオーディオレシーバ_

- Graymark536 8石 トランジスタラジオ キット

- RIDE ON

- 「だれでもできる電波通信実験」を造ってみた。

- 超再生式FMチューナーキット DBR-402

- 1-V-2 高一再生式グリッド・リーク検波 ST管3球ラジオ

- 1000円 トランジスタラジオキット S66D

- 100kHz マーカー (真空封印型振動子)

- 100kHz マーカー type3

- 12.6vで聴く真空管ラジオ :12BA6,12AV6

- 12au7 headphone amp

- 12AU7 SSB復調基板

- 12au7 twin ダイレクトコンバージョン受信機

- 12au7 ヘッドホンアンプ 2sc3422

- 12au7 ヘッドホンアンプ 2sc3422 type2

- 12AU7 ヘッドホンアンプ基板。 cascaded op amp booster :RK-196v2

- 12au7 ヘッドホンアンプ(led bar表示)

- 12au7 ヘッドホンアンプ(トーンコンロール式 type2

- 12au7 ヘッドホンアンプ(トーンコンロール式)

- 12au7 マイクアンプ: アマチュア無線

- 12au7トーンコントロール付ラジオ: tda1072 ラジオ

- 12AV6 ヘッドホンアンプ

- 12av6 ヘッtドホンアンプ(led bar表示)

- 12BE6 12V ワイヤレスマイク

- 12SA7 12V ワイヤレスマイク

- 1R-STD 単球 再生式ラジオキット

- 1RW-DX 単球 再生式ラジオキット (6EH8)

- 1T4 1R5 ワイヤレスマイク

- 1T4 1U4 ラジオ

- 1石+1 IC レフレックスラジオ

- 1R5(電池管)はいぶりっどトランスミッター

- 25kcマーカー

- 28MHz ダブルスーパーヘテロダイン受信基板を造ろう。LA1600

- 2R-DC 2球再生式 電池管ラジオ キット

- 2sa1359 2sc3422のsepp amp

- 2SC1815のラジオアンプ SEPP.

- 2sk192 la1260

- 2石直結マイクプリアンプ

- 3.5MHz 短波ラジオ(AM検波、プロダクト検波)

- 3.5MHzダイレクトコンバージョン

- 3A5(電池管)はいぶりっどトランスミッター

- 3DC-STD 真空管 高1ゲルマ検波ラジオキット

- 3S-STD 真空管 3球スーパーラジオキット

- 3S-STD 真空管 3球スーパーラジオキット 2号機(6BY6,6DK6,6AW8)

- 3S-STD 真空管 3球スーパーラジオキット 3号機 (6BY6,6GK5,6BK7)

- 3V sepp mono amp 9石

- 3球式ダイレクトコンバージョン受信機

- 3石スーパーの試み

- 3石トランジスタアンプ SEPP 自作

- 455kHz マーカー :直結変調回路

- 455khzマーカー :TA7310

- 4石スーパーラジオ

- 50MHz AM トランシーバー SL1641

- 50MHz AM 受信基板 HF/VHF向 (TDA1072)

- 50MHz AM/DSB送信基板(SL1641)

- 50MHz AM/SSB受信基板 (TDA1572)

- 50MHz AMトランシーバー自作( NE612)

- 50MHz AM送信基板(ne612) qrp

- 50MHz AM送信基板(s042p) qrp

- 50MHz FM 簡易送信機

- 50MHzを28MHzコンバート基板

- 5球スーパー のメンテナンス

- 5球スーパー 改造修理

- 5球スーパーのメンテナンス 2号機

- 5球スーパーのメンテナンス 3号機

- 5球スーパーキット(Venek )のメンテナンス

- 5石 トランジスタアンプ sepp:9v

- 6AK5トーンコントロール :LA1600ラジオ

- 6av6を使った中波帯ワイヤレスマイク (基板)

- 6AX8 one tube radio

- 6GH8 単球ラジオ

- 6KT8 single radio

- 6KZ8 one tube radio

- 6TR-STD 6石 トランジスタラジオキット

- 6段平滑回路基板

- 6石 自作ラジオ

- 6石オーディオアンプ

- 6石スーパーラジオ キット: チェリー CK-606

- 6石トランジスタラジオ : 7石、8石、9石 スーパー

- 7Mhz CWトランシーバーキット CRK-10A

- 7MHz 自作短波ラジオ(LA1600) +BFO回路 :基板領布中

- 7MHz TDA1572受信機

- 7MHz モノバンド AM トランシーバー(rk-96a)。

- 7MHzダイレクトコンバージョン(MC1496)

- 7MHzダイレクトコンバージョン(TA7320) 初号機

- 7石AM トランジスタラジオキット

- 8次LPF MAX295

- 9石スーパーラジオ :自作

- AF スピーチプロセッサー:自作基板

- aimiya 6k4 amp

- aitendo 3石FMワイヤレスマイクキット AKIT-315

- AM qrp tx基板: LM3028BH (TA7045)

- AM/DSB エキサイター (MC1496によるAM変調)

- AM/DSB qrptx 基板 CA3028

- AM/DSB エキサイター 'SN16913'

- AM/FM LA1260 自作ラジオ

- AM/FMラジオキット

- am/ssb HF 受信機( 7MHz) ta7613 :プロダクト検波

- am/ssb レシーバー TDA1572: ダブルスーパー

- am/ssb レシーバー基板 TCA440

- AMラジオキット TECSUN社製 2P3

- AMワイヤレスマイク : NE612 キット化

- AMワイヤレスマイク : TA7320

- AMワイヤレスマイク : TA7358

- AMワイヤレスマイク :AN612

- am変調実験

- AM変調考

- AN7112でつくるステレオアンプ

- AN7116 アンプ基板

- AN7411 (mpx)_

- AN7511で鳴らすステレオアンプ。

- Arduino uno

- audio peak filter(CW向け)

- BFO基板キット (455kHz)

- CA3028 ダイレクトコンバージョン

- class A

- CORNMI脱臭機 オゾン脱臭機 JM-05 メンテ

- cw transmit training by DIY

- CW トランシーバー基板

- CW練習器:基板

- CX-555 改造

- CXA1019 ラジオ基板

- CXA1691 : AMラジオ

- D/Aコンバーター

- daiwa マイクコンプレッサー MC-330 :正常動作品。

- DAPPI まとめ :超優良な世論工作業について

- dbm MC1376で遊ぶ_

- DC13V : 12BA6 12AV6 RADIO

- DSB トランシーバー type Ⅱ

- dsbトランシーバー基板

- DSB波発生基板

- eaglecad cadsoft

- epson melody ic svm7561 sound

- ever599 typeB.

- FA装置

- FCZ 136

- feed-forward式マイク コンプレッサ

- Felip 5球ST管 スーパー改造製作

- FM monoをstereo化受信してみる基板

- FM stereo マーカー

- FM ラジオキット 2

- FMステレオワイヤレスマイク(3A5)

- FMステレオ復調デバイス TDA7040

- FMチューナーFX-46K

- FMモノラルチューナ- (トランジスタ式)

- fmラジオ

- FMラジオで受信するCW練習unit

- FM補完放送用コンバーター

- Genny unit 01 (再生式ラジオ)

- Genny unit 02 (再生式ラジオ)

- Hamnine 7Mhz 受信機キッット

- ICM7555tx_2

- in take amp unit

- JF1OZL サイト 抜粋COPY

- JF1OZL式 エミッターフォロアーアンプ

- JF1OZL式 エミッターフォロアーアンプ type2

- KA2206 アンプ。 11V

- KIT-006D FM/MW/SW1/SW2 4バンドラジオキット

- KIT-10 中波ラジオ 1IC+2TR

- KIT-12 4石 AMラジオキット

- KIT-17 1IC+2TR ストレート ラジオキット

- KIT-18 FMラジオ

- KIT-210 AM/FM ラジオ

- KIT-600 ホームラジオキット AM/SW/FM 3バンド

- KIT-619 6石 AMトランジスタラジオキット

- KIT-735 7石 AMトランジスタ ラジオ キット

- KIT-9 6石 AMトランジスタラジオキット

- kp-12a メンテナンス

- KP-12 基板交換

- LA1135 レシーバー: プロダクト検波

- LA1247 レシーバー

- LA1260を使った高感度自作ラジオ

- LA1260ラジオ 中華ケース利用

- LA1600 TA7368 one board radio

- LA1600 TX

- LA1600を使ったam小型ラジオ(RF増幅、BFOあり):

- LA1600を使った小型ラジオ(BFO): 7MHz

- LA1600を使った小型ラジオの自作:基板領布中

- LA1600ラジオに Sメータ追加基板

- LA1600使用のAM 小型トランシーバー自作

- LA4140アンプ 4.5v供給

- LAFAYETTE EXPLORーAIR MARK V

- LAFAYETTE EXPLORーAIR MARK V:2号機

- Lcd display for AM/FM radio. How to make.

- LC発振のBFO基板

- LED 1個を 100Vで点灯 ラジオのパイロットランプの置き換え案

- LED式 ラジオインジケータ

- LM384 ステレオアンプ

- LM386 をBridge-Tied-Loadで使う

- LM386をBridge-Tied-Load 化

- lm4863ステレオアンプ基板

- lm4880でつくるstereo amp_

- LTspice

- MC1496 ワイヤレスマイク

- MC1496PGでAMワイヤレスマイク

- mc3361でつくるssb受信機

- mc34119 amp_

- melody ic sm6201-2l

- melody IC : HK322-6 sound

- melody IC :SVM7570 here

- melody IC :SVM7910 here.

- melody IC :SVM7962 here.

- melody IC LR34611 sounds

- melody IC MN6221dd :panasonic sound

- MF47 アナログ テスター キット

- mono band AM / SSB 受信機

- MPLAB PICで遊ぼう

- MPX device TA7343_

- MRX-7D 2号機。

- National Semiconductor LM377

- NE5532 BTL

- ne5534 single

- NE555 ツートーンジュネレータ

- NE612 ダイレクトコンバージョン受信機基板

- NE612を用いた50MHzクリコンの製作。第3弾

- ne612プロダクト検波:f=456.5kc

- NE612式 455kHzマーカー製作(セラロック発振器

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 6号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 2号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 3号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 4号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 5号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 7号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 8号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 9号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 10号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 11号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 12号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 13号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 14号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 15号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 16号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 17号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 18号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 19号機

- NF型Tone コントロール付き真空管ラジオ 20号機

- NIXIE tubes and clock kit.

- njm2073 : Bridge-Tied-Load

- njm2073d アンプ

- njm2073アンプ

- one ICで鳴らす同期検波ユニット

- one shot beep unit 2nd

- one shot beep unit :homebrew

- op amp transistor

- PAM8403動作ノイズが3Vと強烈。これは捨てるのが正解。 購入して通電してみた。

- panasonic AN7110 AMP_

- pcb基板化 作業ファイル

- picで遊ぶ

- PJ-80 ARDF 3.5Mhz を7Mhz化に改造

- PJ-80 ARDF 3.5Mhz レシーバー aitendo

- PJ-80 ARDF 3.5Mhz レシーバーキット

- product detector unit : select LSB or USB , IF=455kHz.

- python

- QRP パワーメーター自作

- qrp-tx 50MHz :s042p

- QRPパワー計(100mW, 500mW)の自作

- QUATORO NE5532 audio amp

- raspberry pi

- RF スピーチプロセッサー:クリスタルフィルター

- RF-750

- RFspeech processor KP-12A (kenpro) レストア

- RFspeech processor KP-12 と12Aメンテナンス

- RFスピーチプロセッサー(オールトランジスタ)

- RFスピーチプロセッサー:(F=455kHZ)

- RFスピーチプロセッサー第5弾

- RFスピーチプロセッサー:フィルターレス

- RFスピーチプロセッサ-

- RJX-601 50Mhz TRX

- SANYO LA1247 AM TUNER

- SANYO LA1600で6m受信基板をつくろう

- sanyo LA4227

- sing.sing,sing

- solidなヘッドフォンアンプ 「カスケード op amp booster 」

- sony CXA1622 ステレオアンプ。

- ssb/ am用にリミッター アンプを自作しよう。

- SSBジュネレータ

- ssb復調デバイスあん

- STマイクロ TDA7496 アンプ:2ch

- suntory

- SVM7975COB 7973

- synchrodyne : synchronous detection (同期検波と呼ばれる検波方式)

- synchronous detection unit

- Synchronous detector , using ca3028 ta7638.

- Sメーターを載せたLA1260ラジオ

- TA2003ラジオ基板

- TA2003自作ラジオのSメータ化

- ta2011ミニ コンプレッサー

- TA7252 stereo amp

- TA7641 ワンボードラジオ

- TA7641BP ラジオ

- TA7642 ラジオ :

- ta7642をIFにしたスーパーラジオ

- TA7642短波ラジオ

- TA7687 AMラジオ

- tba820 ステレオアンプ

- TCA0372 パワーオペアンプをツインでつかう

- TCA0372 パワーオペアンプ 1個で鳴らした

- tda1072 radio

- TDA1072ラジオ小型基板

- TDA1072短波ラジオ基板

- tda1220短波

- TDA1517 AMP

- TDA1572 SSB RX

- TDA1572 ダブルスーパー基板(AM/SSB)

- TDA1572中波ラジオ

- TDA1905 ステレオアンプ

- TDA2611 ステレオアンプ

- TDA2822 ステレオアンプ

- TDA7000でつくるダイレクトコンバージョンRX

- TDA7050 ミニアンプ

- TDA7050をBTLで鳴らす

- TDA7052A ステレオアンプ

- TDA7052A モノラルアンプ

- tda7052でつくるステレオミニアンプ。

- TDA7052シングルアンプ

- TDA7053 超簡単な自作1W アンプ

- TDA7233 stereo amp

- TDA7235 ステレオアンプ

- TDA7267 stereo amplifier D.I.Y

- TDA7268 ステレオ アンプ

- TDA8559Tを使った ヘッドホンアンプ

- TDA8941 stereo amp

- tda8942でならした

- tea2025でつくるアンプ基板

- tea5551

- TPA1517 BTL AMP

- TTL type wireless mic : FM using 74AC00

- twin 12AV6 ヘッドホンアンプ

- twin 6AV6 booster amp_

- TWIN 6EW6 RADIO_

- twin NE5532

- two tone generator : add only

- TX-1 真空管式 2球AMワイヤレス マイクキット

- TX-1 真空管式 2球AMワイヤレス マイクキット 2号機(6BK7+6BE6)

- uln2280 sounds 1980'

- UM3481 melody IC sound

- VOLONAUT

- WELZ QRP WATT METER RP-120

- yaha の設計思想を探る

- YAHOO ウオッチ

- あちこちの回路で見つけた疑念

- アイテック電子研究所 新SR-7 7Mhz レシーバーキット

- アクティブクリッパー

- アンプの歪考

- イスペット 6石トランジスタ AMラジオ キット CR-P461A

- イスペット AM/FM 2IC ストレートラジオ キット

- エレキジャック 短波スーパーラジオ

- エレキット NT-7 FMワイヤレスマイク

- オーディオ バンドパス フィルター

- オーディオパワー計 :LM3915

- カセットプレーヤキット K-501_

- ガンガン鳴る 「2sa1015+2sc1815」 アンプ

- キャリブレーション 「ツートーン 発振器」キット

- キングエース KF506 6石トラジスタ AMラジオキット

- クライスラーのキャビネットラジオ

- クリコン6m ⇒10m

- ケンプロ KP-60 :スピーチプロセッサー

- ケースに入れて鳴らそう TDA1072

- ケースに組み込む9石ラジオ基板

- コロナ肺炎

- コンサトーン Z503

- サイテック 7Mhz ダイレクトコンバージョン Comet40

- サイテック 7Mhzダイレクトコンバージョン SPARROW40-E

- サイドトーン・セミブレークインユニット

- サトー電気 7Mhz ダイレクトコンバージョンキット

- サムエレクトロニクス

- サーボモータドライバTDA7072 の2ch アンプ

- サーボモータドライバTDA7073 の アンプ

- シグナルインジェクターの自作。

- スカイカーシェア

- スタンバイ ビー type2

- スタンバイ ビー 自作

- スタンバイ ビー :リレー

- ステレオアンプ AMP MINI (6AB8)

- ステレオアンプ AMP MINI (6AB8) 2号機

- ストレートラジオをSメーター化

- スモーキーアンプ向け TDA7267シングルアンプ。

- スーパーラジオのケース化:LA1260

- セコムからの図面 と JIS記号は 一致しませんね。_

- セミブレークイン ユニット

- タイマIC 555tx :中波帯変調実験基板

- ダイレクトコンバージョン :SN16913

- ダイレクトコンバージョン 「NE612 MINI」

- ダブルスーパーヘテロダイン TDA072 CA3028

- ダブルスーパーヘテロダイン受信機(tda1072:AM)をつくろう

- チェリー CK-411 4石 AMトランジスタ ラジオ

- チェリー KM-88 8石トランジスタ AMラジオキット

- ツートーンジュネレータ(tx調整用)

- テクノキット HR-080 HALF CUBE 2

- テクノキット HR-200BX FM/AM ラジオキット

- テクノキット HR-981DX AMラジオキット

- ディスクリートアンプ 2sa1015+2sc1815

- デジタルテスター キット (中国製)

- デジタル時計キット

- トムソン TDA7268 stereo amp

- トムソンのヘッドホン専用IC TDA1308を使う。

- トランジスタ式100kcマーカー ver1

- トランジスタ式100kcマーカー ver2(発振器)

- トランジスタ式455kHzマーカー製作(セラロック発振器)

- トランジスタ式AMトランスミッター。 トランスレス変調typeⅢ

- トランジスタ式AMトランスミッター。トランスレス変調 typeⅡ

- トランジスタ式ミニワッター type2

- トランジスタ式ミニワッターPart2

- トランジスタ式ミニワッター type3

- トランスレス変調 中波AMトランスミッター(自作)。MC1496

- トリプルLM386 ステレオアンプ

- トーンコントロールアンプ基板

- トーンコントロール付きTA7642ラジオ

- トーンコントロール付き 自作ラジオ(TDA1072)

- トーンコントロール付マイク アンプ基板:twin-12AU7

- トーン信号 発生基板

- ナショナル FM/AM チューナ・セミキット

- ネクストエナジーアンドリソース

- ハムズオフィス HK-8 中・短波受信機キット 0-V-1

- ハム音のなぞ

- バックライト式 ラジオLCD表示器_

- パワーオペ アンプ L2720で鳴らす。

- フィリプス IC NE5532でスピーカーを鳴らす。

- フォアーランド FM-3D 光通信型 FMラジオキット

- フォアーランド FR-603

- フォアーランド FR-605 AMラジオキット

- フォアーランド FR-702 7石トランジスタ AMラジオ キット

- フォアーランド FR-7100 FM/AM ラジオキット

- フォアーランド FR-7300 FM/AM ラジオ キット

- フォアーランド FRG-2004BL FM/AM ラジオ キット

- フォトカプラーで変調したマーカー基板

- フルディスクリートヘッドホンアンプ

- プラケースにいれたLA1600ラジオ基板

- プリアンプ :2sk192 10mm角fczコイル

- プリアンプ:2SK439受信アンプ

- プリアンプ:3sk129受信アンプ

- プリアンプ:3sk73受信アンプ

- プリント基板でつくる6AW8ラジオ

- プリント基板でつくる6GH8ラジオ

- プリント基板でつくるGT管ワイヤレスマイク(2球式)

- プリント基板でつくるMT管ラジオシリーズ

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO87

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO88

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO89

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO90

- プリント基板でつくるMT管ワイヤレスマイク NO91

- プリント基板でつくるスーパーラジオ

- プリント基板でつくる真空管ワイヤレスマイク(2球式)

- プリント基板でつくる真空管ワイヤレスマイク(3球式)

- プリント基板でつくる真空管ワイヤレスマイク 6AQ8

- プロダクト検波UT

- ヘッドフォンアンプ 1

- ヘッドフォンアンプ :クリスキットp35型

- ホモダインの歴史._

- ポケロク (6m ハンド トーキー) をつくろう

- マイク リミッテイング基板

- マイクアンプ (2sk30+12au7tc)

- マイクアンプ(2SK170+ 6J1)

- マイクアンプ(2SK192+ 6AK5)

- マイクアンプ(2SK30+ 6J1)

- マイクアンプ(2SK30+12AU7)

- マイクアンプ:12sq7

- マイクコンプレッサー SSM2165

- マイクコンプレッサー LM3080

- マイクコンプレッサー基板(自作) AN829

- マイクコンプレッサー基板(自作) TA2011S

- マイクコンプレッサー基板(自作) TA2011 LA3607

- マイクコンプレッサー基板(自作) SL6270C

- マイクコンプレッサー基板(自作) SSM2166

- マイクコンプレッサー基板(自作) NJM2783

- マイクコンプレッサー基板(自作) tda1054

- マイクコンプレッサー基板(自作) (feed forward式)

- マルツエレック MRX-7D-FK 7MHzレシーバキット

- ミズホ通信研究所 中波帯AMストレートラジオ

- メロディic um3512を使う

- メロディ IC SVM7993

- メンテナンス AM/FM RADIO GRUNDIG TYPE 98

- メンテナンス FMチューナー FM-102 TRIO

- メンテナンス HEATHKIT GR-64

- メンテナンス HR-10B Heath kit

- メンテナンス S-106 クライスラー

- メンテナンス TRIO AF-10

- メンテナンス TRIO AF-20

- メンテナンス TRIO AF-20 2号機

- メンテナンス TRIO AF-20 3号機

- メンテナンス TRIO AF-22

- メンテナンス YAMAHA チューナー CT-R1

- メンテナンス 三洋 STV-280R_

- メンテナンス オンキョー OS-850

- メンテナンス ゲルマニウムTRラジオ SKT-601

- メンテナンス テレビアン 6S-350

- メンテナンス パイオニア FM-B302

- メンテナンス 八欧電機 Lー65 AM/SW/FM

- メンテナンス 春日無線 3バンドラジオ AF-252

- メンテナンス 東京芝浦 FM/AM ラジオ RM-306F

- メンテナンス 松下(ナショナル) RE-860

- メンテナンス 松下(ナショナル) RE-860 2号機

- メンテナンス 真空管 3バンドラジオ RE-830

- メンテナンス 真空管 FM/AM チューナー PIONEER TX-40

- メンテナンス 真空管 FM/AM ラジオ 音響 2号機

- メンテナンス 真空管 FM/AM ラジオ 音響

- メンテナンス 真空管 FM/AM ラジオ 音響 3号機

- メンテナンス 真空管 FM/AMラジオ 松下(ナショナル) RE-760

- メンテナンス 真空管 FM/AMラジオ 松下(ナショナル) RE-760 2号機

- メンテナンス 真空管 FMチューナー TRIO FM-30

- メンテナンス 真空管FMチューナFU-1000

- メンテナンス 真空管FMチューナー ナショナル ES-901

- メンテナンス 真空管ラジオ UA-625

- メンテナンス 真空管ラジオ UM-680

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナル CX-555

- メンテナンス 真空管ラジオ 6FM-30

- メンテナンス 真空管ラジオ BL-720

- メンテナンス 真空管ラジオ FM-11

- メンテナンス 真空管ラジオ FM/SW/AM 日立 3バンド

- メンテナンス 真空管ラジオ ONKYO FM-820

- メンテナンス 真空管ラジオ ONKYO OS-195

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナルUA-360 1号機

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナルUA-360 2号機

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナル 5X-52

- メンテナンス 真空管ラジオ ナショナル CM-615

- メンテナンス 真空管ラジオ ビクター 5A-28

- メンテナンス 真空管ラジオ マツダ うぐいす CS

- メーターアンプ

- メーター直読式アンテナ インピーダンス メーター_

- モノバンド qrp トランシーバー基板(rk-100)

- ラジオの周波数表示に5桁LEDカウンター (M54821)

- ラジオの周波数表示に LEDカウンターモジュール

- ラジオアンプ

- ラジオカウンター電源基板

- ラジオ周波数表示器(LC7265)。ラジオカウンター

- ラジオ工作のテクニック

- リード 真空管7球 FMチューナーキット

- レフレックス +再生 1球 真空管ラジオ (6GH8)

- レフレックス +再生 1球 真空管ラジオ 2号機

- レフレックス +再生 2球真空管ラジオ(6GK5+6N2P)

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6GH8) 2号機

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6GX7)

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6GX7) 2号機

- レフレックス 1球 真空管 ラジオ (6KT8)

- レフレックス 2球 真空管ラジオ (6EW6+6EW6)

- レフレックス 2球 真空管ラジオ (6JC6+6EH7)

- レフレックス 4球 真空管 ラジオ GT管

- ロクタル管ラジオ3号機

- ロクタル管ラジオ4号機

- ロクタル管ラジオ5号機

- ロクタル管ラジオ6号機

- ロクタル管ラジオ7号機

- ロクタル管ラジオ8号機

- ロクタル管ラジオ9号機

- ロクタル管ラジオ 10号機

- ロクタル管ラジオ 第11号機

- ワイヤレスイク ne612 vc

- ワンダーキット DSPラジオキット DS-RAD01

- ワンダーキット FMワイヤレスマイク FW-208

- ワンボード 2sc1815 ラジオ

- 三洋 LA1260 に真空管式トーンコントロールを加えたラジオ基板

- 三洋 LA1247中波ラジオ

- 三菱 FMチューナー FM-212

- 中国製キット 981

- 中波 シンプルラジオ (one IC radio)

- 中波帯AMワイヤレスマイク. SL1641

- 中波帯 ミニ ラジオ(TR 3石+IC)

- 中波帯ワイヤレスマイク (RK-13B)

- 中波帯ワイヤレスマイク ta7310

- 中波:同期検波ラジオ(lm567)

- 中波:同期検波ラジオ(ta7613)

- 中波:同期検波ラジオ(tda4001)

- 中部電力。

- 偽情報を暴く

- 公共事業での闇 状態列記

- 公務員と民間の癒着

- 初めてつくるラジオ with s meter

- 初級向けワイヤレスマイク

- 単球ラジオ 6GS7

- 単球ラジオ:6AW8

- 単球ラジオ:6BR8

- 単球ラジオ:6EH8

- 単球ラジオ:6GH8

- 単球ラジオ:6GX7

- 単球ラジオ:6HG8

- 単球ラジオ:6KE8

- 単球ラジオ:6KT8

- 単球ラジオ:6KZ8

- 単球ラジオ:6U8

- 反社の土建屋。 反社会的勢力 長野県。

- 同期検波ラジオ TDA1220

- 同期検波基板 NE612

- 同期検波基板:sn16913

- 型番 AMP- MINI KIT_

- 基礎実験 のまとめ

- 太陽光発電力は質の酷い電力

- 実験

- 実験中 2球 (6KT8+6JC6)⇒6GJ7+6GJ7

- 実験的真空管4球 FM ラジオ

- 小型マイクアンプ基板キット(741式)

- 差動入力FET型 1W アンプ

- 差動式メーター

- 技術upのための書籍

- 時事

- 東芝 TA7222 アンプ

- 東芝 TA7769 AMP

- 東芝 TA8227P アンプ基板

- 東芝ラジオ 1979年発売のRP-71の修理

- 松下 AN7470でFM 復調

- 水晶発振周波数カウンターテスター DIY KIT

- 法人塩尻市が不法埋設して 提訴された

- 真空管 プリRF付きレフレックス5球ラジオ

- 真空管ラジオ ift調整用455k発振器

- 真空管ラジオAVC電圧でSメータ振らせよう

- 真空管ラジオ 2球スーパー (6BY6+6GH8)

- 真空管ラジオ 2球スーパー 6688

- 真空管ラジオ 3球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ 3球スーパー 3号機

- 真空管ラジオ 3球スーパー 初号機

- 真空管ラジオ 4球スーパー(6BY6,6JC6,6AL5,6AB8)

- 真空管ラジオ 4球スーパーヘテロダイン

- 真空管ラジオ 5球スーパー 1号機(6BY6,6BJ6,EBF80,6J4,6AB8)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 2号機(6BY6,EBF80,6CZ5)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 3号機( 6AN5)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 4号機(6BY6,6BD6,6BA6,6AV6,6AQ5)

- 真空管ラジオ 5球スーパー 5号機(6BE6,6BA6,6CR6,6DK6,6CM6)

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 2号機

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 3号機

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 4号機

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 5号機_

- 真空管ラジオ 5球スーパー マジックアイ 6E2 6号機

- 真空管ラジオ 6球スーパー 1号機 (6BY6,6BA6,6BA6,6AL5,6N2P,6AR5)

- 真空管ラジオ 6球スーパー 2号機 (5915,6BA6,6BA6,6AL5,6688,6AQ5)

- 真空管ラジオ 6球スーパー 3号機(6BE6,6BA6,6BD6,6AL5, 5AQ5)

- 真空管ラジオ 6球スーパー 4号機 (6JC6)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 01号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 02号機 6AQ7

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 03号機 6SQ7,6K6

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 04号機SQ7

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 05号機(6SQ7)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 06号機(6AQ7 6V6)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 07号機(6SQ7 6V6)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 08号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 09号機(6AG7)

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 10号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 11号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 12号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 13号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 14号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー ver2

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 15号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 16号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 17号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 18号機

- 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 19号機

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 1号機(6SA7,6SK7,6SK7,6H6,6C5,6P6)

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 3号機(6J5

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 4号機

- 真空管ラジオ GT管 6球スーパー 5号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 10号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 11号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 12号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 1号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 2号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 3号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 4号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 5号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 6号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 7号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 8号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&短波 2バンド 9号機

- 真空管ラジオ GT管 中波&長波 2バンド

- 真空管ラジオ MT管IF3段

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 1号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 3号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 4号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 5号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 6号機

- 真空管ラジオ ST管5球スーパー 7号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 1号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 2号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 3号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 4号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 5号機

- 真空管ラジオ ST管 中波&短波 5球スーパー 6号機

- 真空管ラジオ 他励式 短波スーパーラジオ

- 真空管ラジオ 他励式 短波スーパーラジオ 2号機

- 真空管ラジオ 他励式5球スーパー 6FM8

- 真空管ラジオ 他励式6球スーパー ラジオ (6BZ7,6BD6,6BD6,6AL5,6HM5,6AR5)

- 真空管ラジオ 他励式 BC帯5球スーパーラジオ(6BQ7)

- 真空管ラジオ 他励式 BC帯6球スーパーラジオ 6GH8 6688

- 真空管ラジオ 再生式3球(6688+6688+6LF8)

- 真空管ラジオ 電池管 2球レフレックスラジオ

- 真空管ラジオ 高1中1 4球スーパー (6688,6BY6,6GH8,6AQ5)

- 真空管ラジオのゲルマ検波化 (改造)

- 真空管ラジオの外部入力用専用基板(L,R)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波受信機キット 他励式 O-V-2(6J5,6SJ7,6SQ7,6V6)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) GT管 5球スーパ ー (6SA7+6SK7+6SK7+6SQ7+6V6)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中波 6球スーパー(6BE6+6BJ6+6BD6+6JH6+6N2P+6AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 7球 2バンド スプリッドバリコン式

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中波GT管7球スーパー

- 真空管ラジオキット(COSMOS) BC帯 中2 5球スーパ ー (6BY6+6BJ6+6BJ6+6BC5+6AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) BC帯 中3 6球スーパ ー(5915+6BJ6+6BZ6+6BZ6+6DK6+5AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 2バンド 4球スーパーラジオ(6BY6,6BA6,6LM8,6AQ5)

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 2バンド 6球スーパ ー(6BY6,6BD6,6BD6,6BD6,6HA5.6AQ5

- 真空管ラジオキット(COSMOS) 中・短波 2バンド バーニア式(6BE6,6BA6,6BZ6,6AV6,6AQ5)

- 真空管式 FMラジオ (ロックド・オシレータ)

- 真空管式 FMラジオ (レシオ検波)

- 短波LA1260受信機

- 短波スーパー受信機 TDA1572 for 7.5MHz

- 短波スーパー受信機: TDA1572(高周波増幅1段)

- 短波ワイヤレスマイク: S042P

- 破産:清算の歴

- 禁断のヘッドホンアンプ

- 秋月電子 FMワイヤレスマイク キット(ステレオ)

- 秋月電子 LCDオシロキット (JYE Tech)

- 秋月電子 マイコンデジタル時計キット Ver.3

- 科研 (KAKEN) ACT3 AMラジオキット

- 簡易マイクアンプキット

- 自作 5石AM ワイヤレスマイク(トランス変調)

- 自作 7Mhz 3球 1IC ダイレクトコンバージョン

- 自作 BC帯ワイヤレスマイク 電池管3球+2TR

- 自作 DC12V 3球式AMワイヤレスマイク

- 自作 LC発振 4石FMワイヤレスマイク(バリキャップ変調)

- 自作 「1球+1石」スーパーラジオ

- 自作 ミニチュア6球スーパー 2号機

- 自作 ラジオ用GT管アンプ

- 自作 ワイヤレスマイク: AN610

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 2号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 2号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 3号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 4号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク5号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 10号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 6号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 7号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 8号機

- 自作 中波帯 ミニチュア管 ワイヤレスマイク 9号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 03号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 04号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 05号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 06号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 07号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 08号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 09号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 10号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 11号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 12号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 13号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 14号機_

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 15号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 16号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 17号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 18号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 19号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 20号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 21号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 22号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 23号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 24号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 25号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 26号機_

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 27号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 28号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 29号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 30号機_

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 31号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 32号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 33号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 34号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 35号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 36号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 37号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 38号機

- 自作 中波帯 GT管式AMワイヤレスマイク 39号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 02号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 03号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 04号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 05号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 06号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 07号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 08号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 09号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 10号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 11号機

- 自作 中波帯 ST管式AMワイヤレスマイク 12号機

- 自作 水晶発振式4石FMワイヤレスマイク(バリキャップ変調)

- 自作 水晶発振式FMワイヤレスマイク

- 自作 真空管 BC帯 2球ワイヤレスマイク(6N2P+6CH8 トランス変調)__

- 自作 真空管 BC帯 4球ワイヤレスマイク

- 自作 真空管 FMワイヤレスマイク 1号機 2球(6EW6+6AQ8)

- 自作 真空管 FMワイヤレスマイク 2号機 3球(6EW6+6EW6+6GU7)

- 自作 真空管 FMワイヤレスマイク 3号機 2球(6BK7+6GU7)

- 自作 真空管+TR ハイブリッド AMワイヤレスマイク (6BA7)

- 自作 真空管+TR ハイブリッド AMワイヤレスマイク (トランス変調 3A5)

- 自作 真空管6球受信機

- 自作 真空管FMワイヤレスマイク 4号機

- 自作 真空管FMワイヤレスマイク 5号機

- 自作 真空管 4球

- 自作 真空管+TR AMワイヤレスマイク(トランス変調12DW8)

- 自作 電池管3A5 ハイブリッドFMワイヤレスマイクの番外編

- 自作 電池管3A5+TR ハイブリッド FMワイヤレスマイク

- 自作 電池管3A5 AMワイヤレスマイク2球式 ( トランス変調)

- 自作 電池管3A5 FMワイヤレスマイク

- 自作スーパーラジオ :キットケースに収納。

- 自作ラジオを市販ケースに入れよう」: TA2003

- 自作向け忘備禄。

- 自作品 ダイジェスト

- 複合管 6AQ7 真空管ラジオ GT管 5球スーパー20号機

- 複合管 6AQ7 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 21号機

- 複合管 6AQ7 真空管ラジオ GT管 5球スーパー 22号機

- 超再生式 小型トランシーバー基板

- 超再生式トランシーバーキット JC986A

- 超再生式検波の実験 FM帯

- 超再生式検波の第4弾

- 超再生式検波受信基板

- 超再生式検波基板 (MAX295)

- 超再生式検波基板 タイプD

- 転売ヤー。 落札代行業。

- 遅延タイマー

- 録録 ★作者

- 録録 ★談話室 Q & A

- 録録 ★

- 電池管1R5でワイヤレスマイク

- 電池管レフレックスラジオ基板

- 電池管ワイヤレスマイク1(FM変調)

- 電源基板 RK-88

- 飯山ホテル 補助金

- 高感度レフレックスラジオ

- 麦島

最近のコメント