CWer向けには、「ever599 typeB」 「ever 599 tupe C」も基板化済み。

このever599 シリーズは実験要素が強いのでタダでバラまいている。

**************************************************

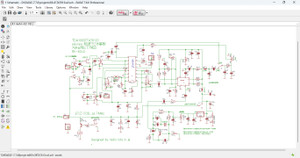

オーディオCWフィルタ 2020年5月1日公開

4558をひとつ。MAX295をひとつ。使用デバイス数に対して特性はかなり良い。

この6dB幅が狭くてこまるという方には、Cを減らしてMAX295のclock 周波数を上げるのが簡単。 図中c37は帯域拡大用。これを220pf.470pfにして6dB幅を広げる。c36=102は外してしまうように。

4558を3個使えば、すんごいシャープにはなる。

phone用のBPFはサトー電気さんで扱い中だ。型番はRK-64になる。

******************************************************************

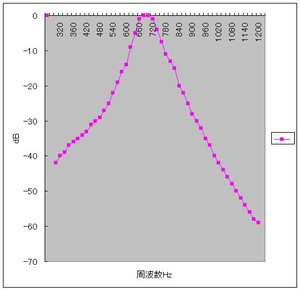

CW用のaudio peak filterの確認をしてみた。

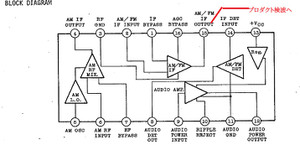

・「BPF+BPF+LPFの構成」になる。入力ゲイン補正に1石を入れてある。「ざわざわシュミレータ」さんの処で2段BPFが公開されているので、センターを決めてCRを振り分ける。 実測するとBPFでは上側が甘いのでMAX295(294)を追加してLPF作用を強める。

・印加信号が1/2Freq時には、Freqの音で聴こえてくるので、そこは注意。テキストやweb上にはこれはほぼ記載ない。みんなのすきな ltspiceはシミレーションはデタラメだ。

たとえばセンター700Hzにした場合にはCR回路が結合しているので 「CRによる700Hz共振+700Hz共振」 による350Hz共振点も同時に存在する。 ゆえに入力350Hz音の倍音である700Hz共振する。結果、カーブが数dB持ち上がる。(これが机上エンジニアには理解できない)

・3段にするとさらに共振点が増える。

・webを眺めるとシュミレーションソフトではこの動作は無視されて造られているようなので、ヒトの知恵とはそんなものだ。 この持ち上げから逃げるためにトランジスタを1つ配置してある。ソフトでは計算の考え方が正しくないね。

・事実と机上演算とは整合しない例としては、よく知られているパイマッチ回路の設計がある。これは全体としてとらえていない。全体としてとらえた秀逸なweb siteがあったが、今はcloseしている。イヤガラセ等の圧が掛かったろう。

また市販の数百~1千万円の振動解析ソフトも木を見て森を診ずで考案されている。有名になった姉歯氏の方が賢い。ソフト販売会社ごとに解析結果が全く異なるので、国土交通省も実は困っている。

****************************************************************

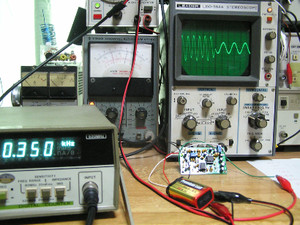

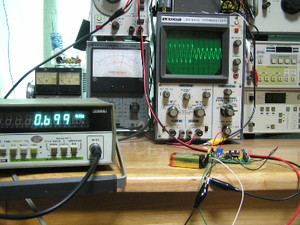

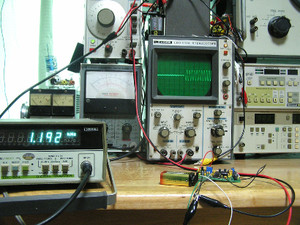

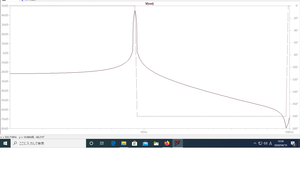

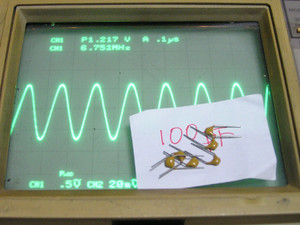

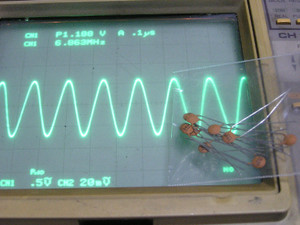

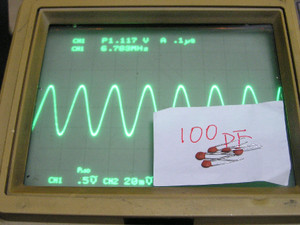

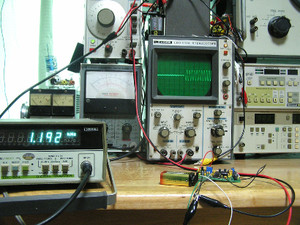

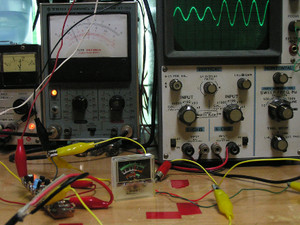

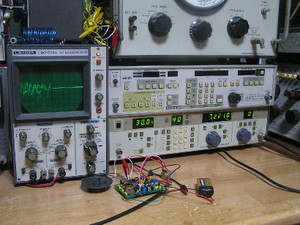

・長くなったが、持ち上がり写真はこれ。オシロ右が入力350Hz.

左側が出力波形になる。 波の山数から入力周波数の倍音( 2x350Hz)になっていることが視覚でも確認できる。

・LTなんとかってシュミレーションソフト程度では、この現象の説明は無理。

使えないソフトを有難く拝むのは宗教に通じる。ltspice教に入信するかどうかはご自由に。「主なるltspiceよ、我を救えたまえ」のLT教が流行る背景には、「己のオツムで思考できない人間が主流」になっていることが挙げられる。

基礎情報はここまで。

*************************************************

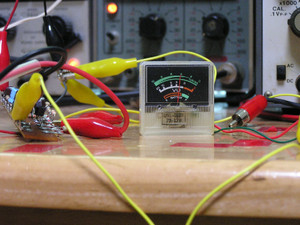

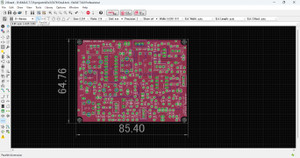

①

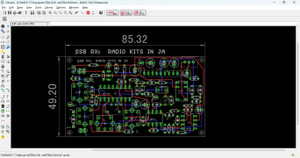

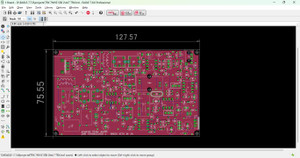

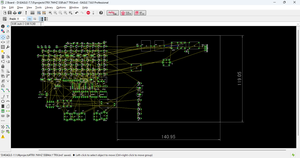

基板サイズ。

************************************************************

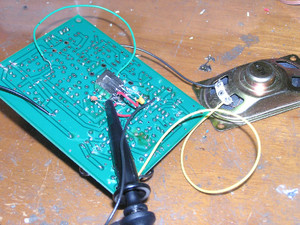

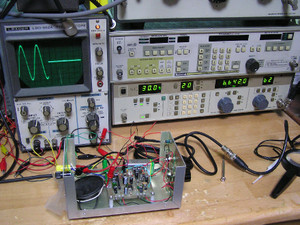

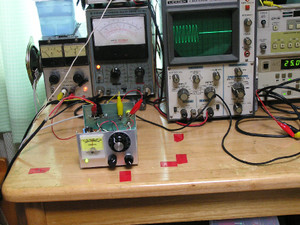

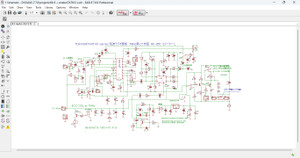

②

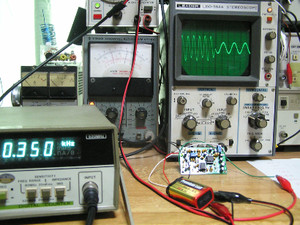

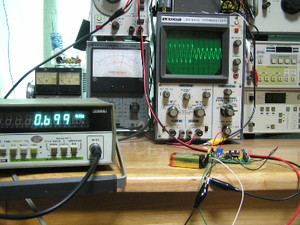

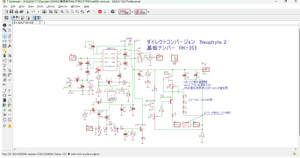

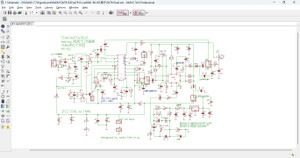

実装してみた。 spドライブ用にTA7368を載せてある。

************************************************************

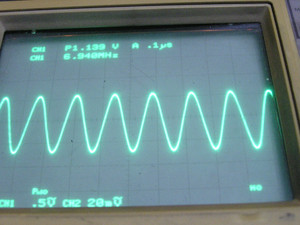

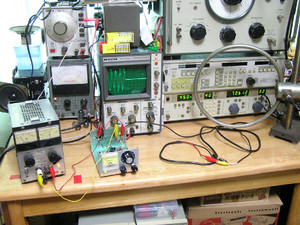

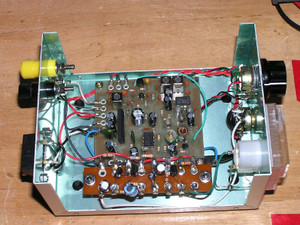

③

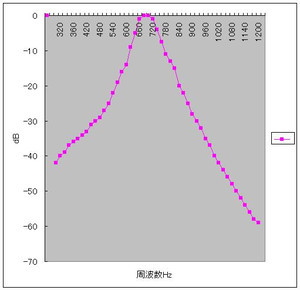

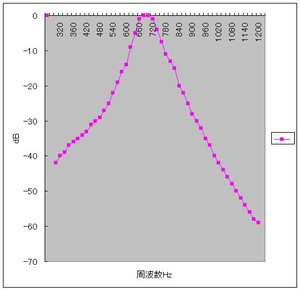

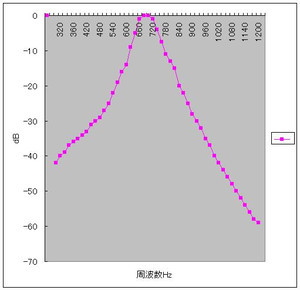

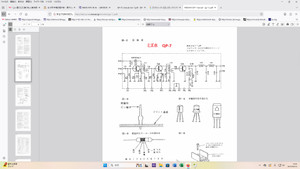

このあたりをセンターにしてみた。

*************************************************************

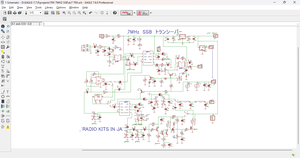

③

この周波数では-50dB超えになる。

**********************************************

実測はこうなった。

ざわざわシミュレータでは10xFreqでー40dB, 1/10 xFreqでー40dBだがそれより遥かにbetterだ。

band幅、センターfreqはお好みでお願いします。

****************************************

通算351作例。

基板ナンバー RK-87.

******************************************************************

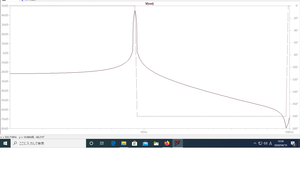

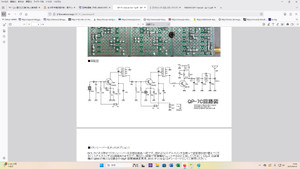

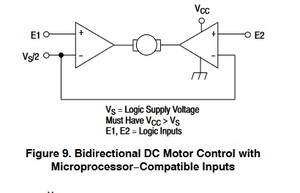

ある回路を某ソフトで計算させるとこうなった。プロット点群を増やすと形もセンターも移動するので、机上計算としての信頼度は随分と低いことを確認してある。

これはパッシブ回路。 冒頭のように演算の考え方がさほど正しくないので、近々にやってみようとは思う。幅が狭くてcwには不向きだとは思うがQを下げる工夫でどうなるか?

これはパッシブ回路。 冒頭のように演算の考え方がさほど正しくないので、近々にやってみようとは思う。幅が狭くてcwには不向きだとは思うがQを下げる工夫でどうなるか?

**********************************************************************

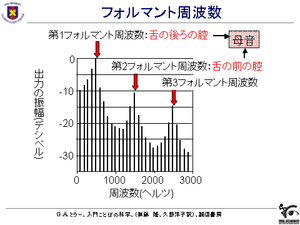

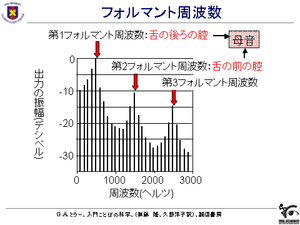

ヒトの音声フォルマントを公開しておく。 およそ30dBほど強弱がある。0Hz近傍からの低域~700Hz近傍の第1フォルマントがエネルギ高で音声として放出されるが、ヒトの耳にはエネルギー量20dBもの差があるように聞こえない。第1フォルマントを脳内での変換としては低感度で聴いていることになる。 この辺りの耳性能(機能?)を含めると「フィルター下側の特性」は、上側より甘めで支障ない。

最近のコメント