aliexpressには 今朝9月19日でまだ在庫があった。

************************************

2015年1月12日の再掲

キット2P3の製造は2013年。2013~2014年ではja yahooでも入手できた。npoラジオ少年でも扱っていた。いまebay等で流通しているのはその残滓。jaでは祐徳電子でも扱っていた。基板verは2つはある。

作成して使える日本のキット会社はすべて廃業しているので、 使えない中華キットがamazon等で席巻している。

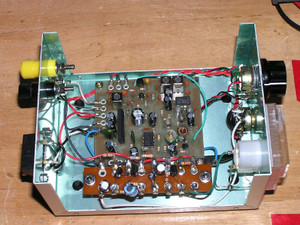

中華のケースに組み込む基板はリリース済み。

YouTube: LA1260スーパーラジオ :樹脂ケース化。 ICラジオ自作。

感度よく受信したい方むけの基板です。la1260,la1600,6石で基板化ずみ。

******************************************************************

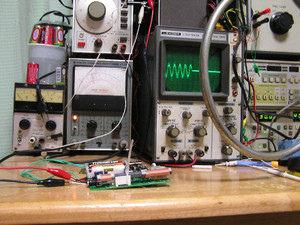

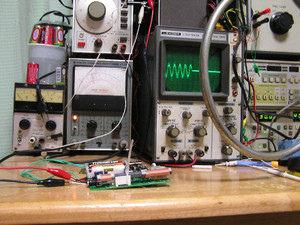

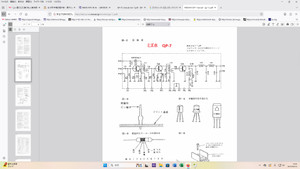

・半導体式キットの製作は、2014年のDBR-402以来なので、8ケ月ぶりになる。

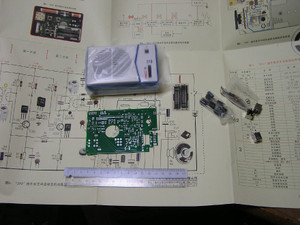

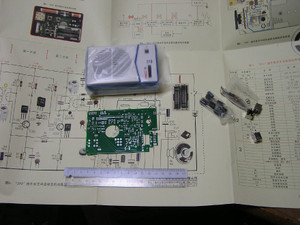

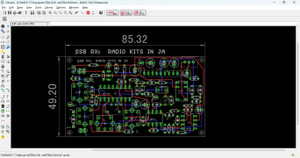

・WEB上では耳が良いと評価が良い ラジオキット TECSUN社製 2P3。2013年の初秋ころから日本でも見かけるようになった2P3を半田してみた。

パッケージにも金を掛けていますね。好感が持てますね。

組み立て図が大きいので、子供さんにも向きそうです。

取り付き具合の確認。

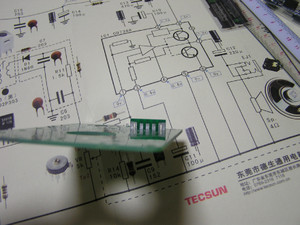

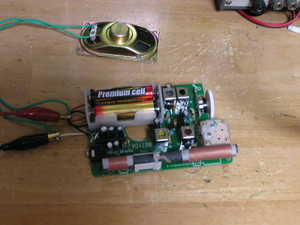

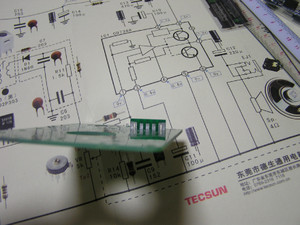

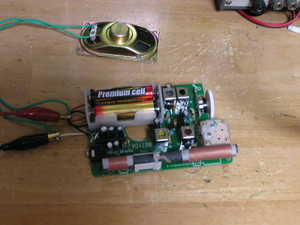

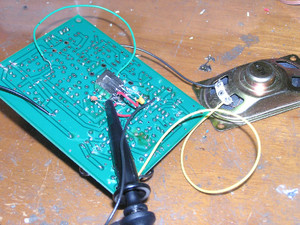

・IFTやケミコンから半田を始めます。半導体は一番最後です。

・NPO ラジオ少年のサイトとは基板verが違う。2nd IFTがバーアンテナから遠い配置に変更されている。その結果、帰還発振が起こりにくい。 キットメーカーもチカラをつけてきてますね。

・凝視すると1st IFTも5mm程度スピーカー寄りになっているようだ。

IF信号が「IFT⇒バーアンテナ」に戻って発振する事象はラジオにつきものなので、部品配置は重要ですね。

でも アンテナコイルの延長上に2nd IFTが配置されているので、帰還発振具合は初期verとおおきな差はないかなあ、、。

ダイオードは、型式刻印を読んで間違えないように半田。

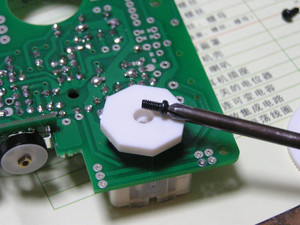

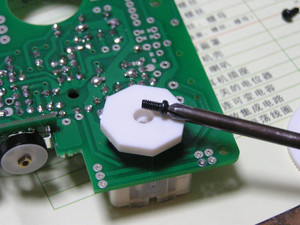

バリコン固定のビス 2本。

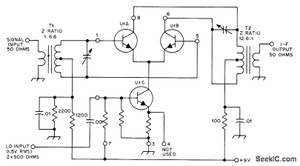

・シールドを1N60の上から被せます。「検波しきれないIF信号が悪さをする」のを防ぐネライなのか?

・真空管ラジオだと「IFT⇒検波素子」の配線ルートひとつで耳が違ってくるので、本キットのシールド化のような工夫は結構重要なんだろうな。

予備品でRが入っていた。

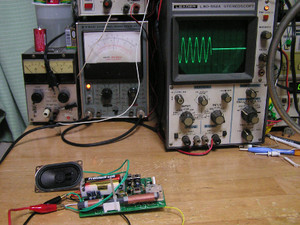

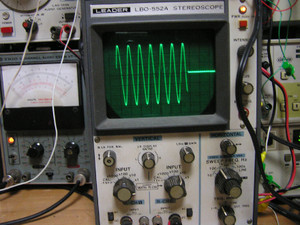

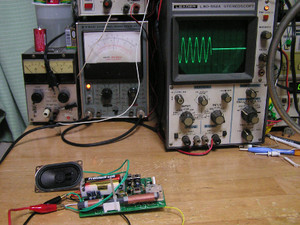

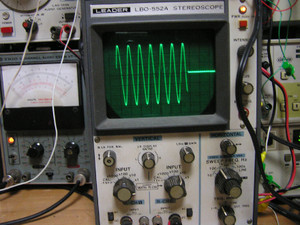

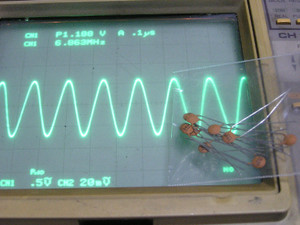

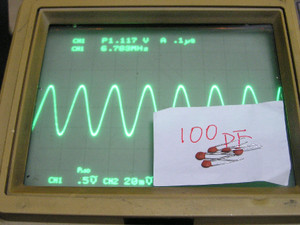

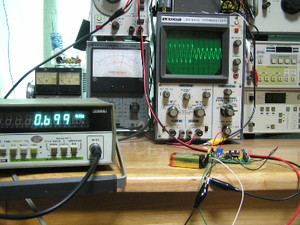

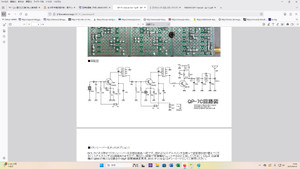

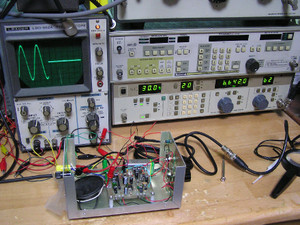

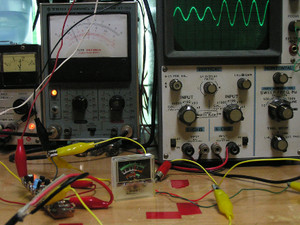

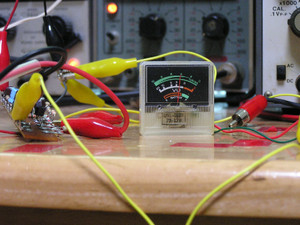

SGから455KhzをいれてIFTをあわせる。

・バーアンテナの1次側コイルは2分割されていた。これは、トラッキングがし易いとともにIFTから距離が取れるので、帰還発振から逃げれる。もちろん昔からの方法。

トラッキング中だが、夜半なので外来電波が多くてあわせにくい。

トラッキング中だが、夜半なので外来電波が多くてあわせにくい。

次の休日の昼間にあわせることにする。

耳はイスペットのCR-P461Aに近い感じ。

このラジオはIFの増幅度にかなり余裕があるので、好みで手を入れて耳UPしても良い。

バーアンテナコイルの調整がpeakyなので、もう少しリッツ線の本数をあげてもらえると助かる。

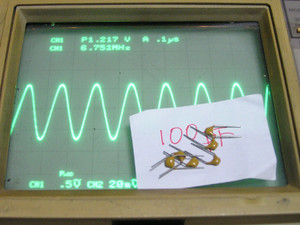

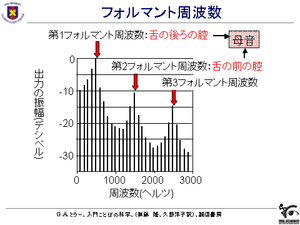

・IFが2段なので回路上格段に耳が良いわけでもないが、バーアンテナのコイル比がおおきくそれが功を奏している。 バーアンテナのコイル比は100:8~100:35程度までと差が大きい商品。2次側コイル巻き数大小が感度に影響する。2p3は2次側巻き数が多いので感度良い。

セラミックフィルターを使っているので選局のフィーリングが違う。

ラジオキットは、イスペットのCR-P461Aがやはり優秀ですね。現行品でないのが残念だ。

1月14日追記

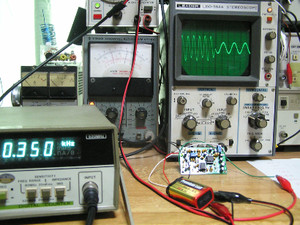

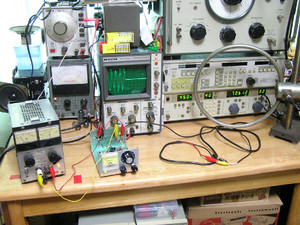

早めに戻れたのでトラッキングしてみた。

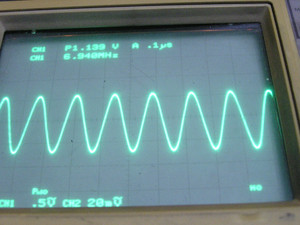

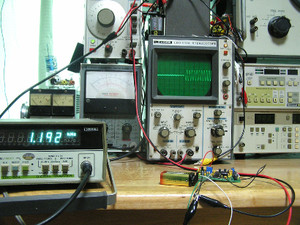

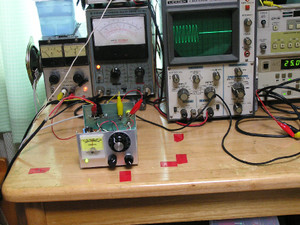

VRをあげてOUTをみるとVTVM読みで1Vちかくなる。1W弱でているわけだ。

トランジタ式ラジオを単三乾電池の3Vで1W近く鳴らすとボボボーとモーターボーディングするのだが、このICなのでそうならずに済んでいる。モーターボーディングの理由はわかりますよね。

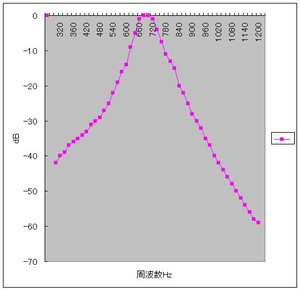

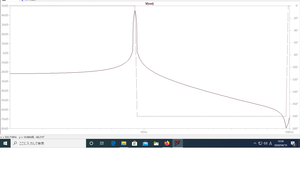

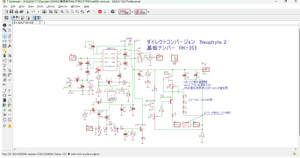

・ついでにAFのゲイン測定をしたくて、audio信号をVRに入れてswitch onさせた。見事にAFが発振する。VRに接続したaudio信号ラインに何かが載ってきているイメージ。

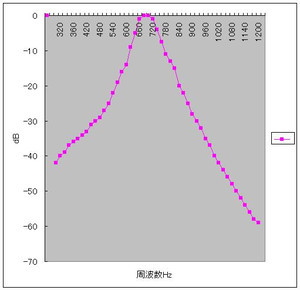

・このラジオのAFのICはTA7368の海外版。若い頃の仕事でTA7368の波形を1万回近くみてきたが、こんなに相が回るICだった記憶がない。データシートをみると、100Khzでもあんなにゲインが取れるのね。そりゃ455Khzでも25dBは取れるだろう、、。

・ダイオードで検波しきれないIF信号が30dB増幅されりゃ、回り込み対策は必要になる。で対策としてシールドもしたのか、、。

・afのインもアウトもトランスレスなので、音の特性はフラットでよい。その反面、RF成分を減衰させられない。ダイオード後に一応CRでlow pass filは入っている。

・ラジオで、inもoutもトランスを採用する理由も判ると想う。

・通販や店頭で買える安価な小型TR用トランスは、Freq特性は酷い。音が判る工作人は結果使っていない。 計測した方ならご存知ですね。

インシュロックが裏蓋に当たったので寝かした。

緑のマジック印がOSCのトリマー側。

アンテナコイルは巻き数は変更せずにつけたが、2巻き足したほうがコイルを外側に持ってこれる。(IFTから離すことができる)

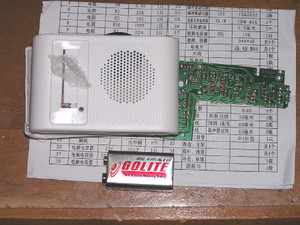

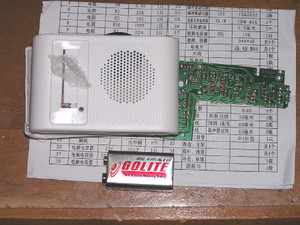

完成。 耳はオイラの造った「kit-9改造」とおなじくらい。WEB上の評判がよいので、多少期待したが、レイアウトなりの耳。

しかし現行市販品キットでは耳はよい。

アンテナコイル位置がpeakyなので、測定器を使ってあわせるように、、。幾つかのラジオキットをつくったあとでこのキットをつくれば、このラジオキットの良さがわかる。

樹脂ケースの手触りがよいのだが材料のプラスチックは何かな?

********************************

以上、第112作品目の製作記事でした。

ラジオ少年やCRkitsでも取り扱いしていたが、 現行は、祐徳さんだけ取り扱っている。

TOP PAGE

YouTube: 6石ラジオアンプ :鳴らしてみた2

**********************************

2016/Feb/14追記 最新のは4バンド(FM,MW,短波1,短波2)

KIT-006D ⇒製作記

①FMも聴こえる2バンドラジオキット KIT-210

②FM ラジオ (LCD)

*****************************************************************

YouTube: LA1260スーパーラジオ :樹脂ケース化。 ICラジオ自作。

最近のコメント