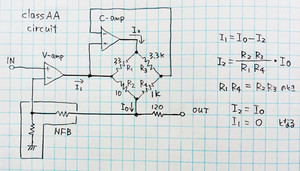

CLASS AA :スピーカードライブアンプは松下電器製品。

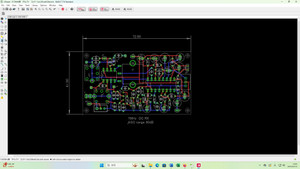

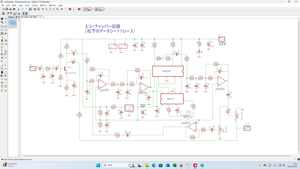

「初段増幅器出口端と次段増幅器出口端の最短ルートにはR1がある」図示である。

**************************************

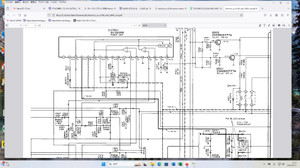

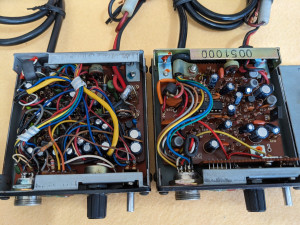

su-a700の回路抜粋

上のモデル図とは結構形が違う。

1chあたり20個部品を使っている。 webで出回っているものとは部品数から異なるので、この回路で実験することをお勧めする。cは沢山いれてます。そのおかげで相は進みます。

ブリッジ回路はv-amp出力で焼損したようでワット数が変更になっている。

a700なので40wは出るアンプ部。

この図が示すように次段へは信号ラインが3本ある(1ch)。⑮、⑯は取り出し位置同じで 行先が違う。抵抗値に違いがあることが読み取れる。

信号強さは ⑬からの抵抗値と比率で決まる。 最終はspラインに辿りつくようだ。何だろうね?

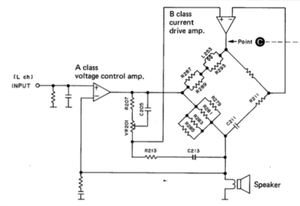

vーampと呼ばれているのは 超古典なpish pull回路(1970年頃のまま)。current damperが入っているので1971年だとは思う。

動作は、class bからabの動作。conduction angleは180度、200度?程度なので、class aではない。

push pullをclass Aと呼ぶ知的水準だと、「バイアス」について全く学習していないことがバレてしまう。

**********************************************************

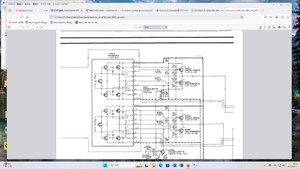

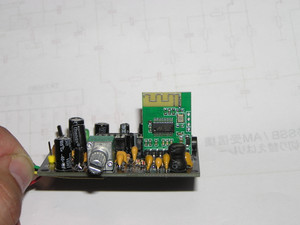

MOSクラスAA(自称)の回路を搭載したテクニクス の音響機器. スピーカードライブアンプはSVI3201シリーズのどれかが搭載されている。

16V 22uFの方向からみて 出力(無信号時)はDCマイナス側らしいことも読み取れる。お得意のブリッジ回路???はこれから眺めてみる。

松下電器の音響ブランドがテクニクス。

Technics1 で検索。

ハイブリッドICは松下(実態は三洋電機にて製造)。

落ちていたがメーカー品らしい。 電流アンプは、B class.(ppなので B class表現は正しい)

回路図が落ちている機器として

1, レシーバー SA-GX230

2, SU-A700

3, SU-A900

4, SU-900S

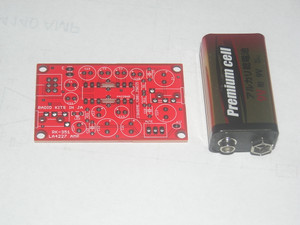

向山一人氏が興した「興亜工業」(現 KOA ) のCHIP抵抗 と 自社(松下)のCHIPコンデンサが載っている。

向山氏は 国会議員を3期つとめた。「 伊那谷にはライバルなし」だったのをオイラは覚えている。

0402 chipを世界最初に売り出したのは松下。 2000年秋のこと。業界では速報がでたほどの衝撃だった。(オイラは速報を受けた側)

このアルミ線で0.6A流せるらしい。

IGBTでは同じランドから複複数のアルミ線がでている(富士電機のIGBT siteに写真ある)

CLASS AAと謳ってはないが、そんな回路が落ちている。

LRの信号が「signal level det」(Q551 )の前回路で混ざる設計にはなっておる。R553.R554は3.9Kなので 確実に混ざる。落ち着いて眺めるが、 一見ALCのような動作?????。

ブリッジ回路でのRは低ワット品。1/4wを1/2wに変更した履歴あり図面も落ちていた。ブリッジ回路で、貴重な音エネルギーを食っている証が公開されている。全量の何%を食っているかも知りたい。

「WEB時代に突入して散見されるCLASS AA ブリッジ回路ワット数」 とはワット表示が違うので、 現行解釈が正しくない可能性もそこには存在する。

ClassAA回路を内蔵したse-A100

technics_se-a100_sm.pdfをダウンロード

ここにブリッジ回路があるはず。

******************************************************

松下電器2000年代の某事業部長(工業新聞に顔写真よく出ていた)とは顔見知りであったが、都会に行ったままで 狸と狐の出る田舎には戻ってこなかった。

最近のコメント