ClassAA って名の動作は、存在しない。「製造メーカーがCLASS Bに属する」と認めてる案件

CLASS Dは1959年公開の古典回路。日本ではNHKが実用化した。 ここ。

ダブルバランスドミクサーの理論登場よりも 9年ほど古い技術。

*****************************************

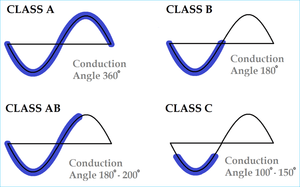

アナログの動作は以下の4種。 ABはAB1とAB2にも分けることが多い。

A1 ,A2動作は 某雑誌が流した虚言。 ここにまとまめた。

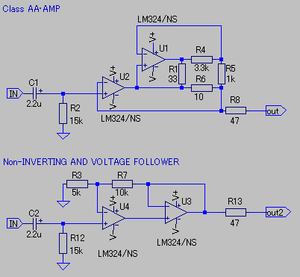

[ClassAA とは、Technics が開発した疑似A級アンプ方式、遅延信号を位相加算させる回路だ。

電圧増幅と電力増幅を別々のオペアンプに行わせるので、単なるオペアンプ一発よりも、低歪み率で高ドライブ能力を誇る]と主張

疑似A級とは、A級ではないことを示す。純A級ってものもない。 そんな動作点はない。上記の4種しかない。

「純A級アンプは最終段SEPP(class B)のデバイスの電流がいかなるときも枯れず」と公開中なので、メーカーがCLASS Bに属すると認めている。 社会一般では、class ABと呼ぶのを恣意的に class AAと名付けた闇が見える。

「オーバーラップ動作が相の何%に当たるのか?」の資料公開がないのは、そこには闇があると予想される。

CLASS AAを conduction angleで説明したものが存在しないので、動作点への考え方ではない。 技術教養を身につけたほうがいいね。

LTspiceでは現実と異なることは多数紹介してきた。使えないソフトを信じるのは宗教と同じ。

********************************************************

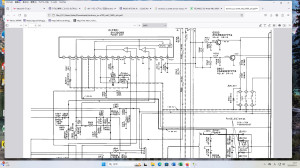

テクニクスa-700の図面。

v-ampから3本信号ラインが ブリッジ回路に入っている。 ブリッジ回路はコンデンサー多数で部品点数は わずか20個。

特筆はV-AMPの同じ位置からR経由の2信号ライン。これがL経由で後段に続く。

Cが多数なので CLASS AA 信者は、周波数特性を実測して公表してほしいね。

興亜のチップ抵抗と松下のチップコンデンサーでよい音がするので、ルビコンの出番はない分野。

オイラはコンデンサー製造機械を製作納入する側にも5年ほどいたので、ルビコンエンジニアの現社長とは35年前から既知である。技術者が経営陣にはなれない会社でもある。

メーカーは遅延による影響を少なくするようにCを多数投入しているのは事実。

*******************************************************

このAAなる回路は、 時間遅れの同相加算するので、信号処理としては「やっちゃ駄目の見本」。 誰が考え付いたんだ??

「自称AA」等のop amp 直接続では、内部回路起因で動作しない傾向が強い。IC出力端の電位を確認すれば動作する or しないも判る。

「周波数特性はop amp内のCが、大きい小さい?」の影響がとても大きい。 ICがまともならば1MHzあたりまでは平坦。プリント基板化すると板材料のLCR成分影響を受けて特性は変わる。(製造後年数たったICは 内部Cが減少する傾向がある。35年前製造品を使うのもテクニック)

有名な4558型オペアンプの出力跳躍現象があるのでユニティで使う場合には慎重に

「A級、B級、C級、D級アンプの違い」

ってのがあるから、そこで学習してほしい

純C級、純D級ってのが存在しない理由を考えられりゃ、CLASS AAの妖しさも理解できる。

*********************************************************

コメント