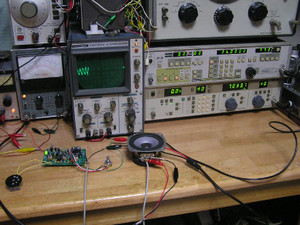

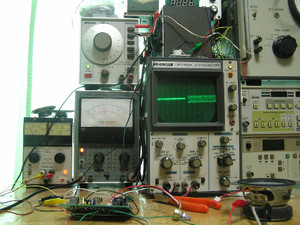

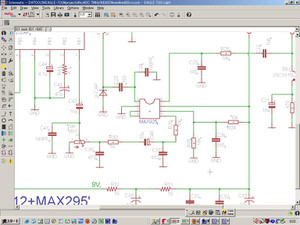

ダイレクトコンバージョン受信機 基板。NE612,MAX295特性(8次ローパスフィルター)。通電③

***********************

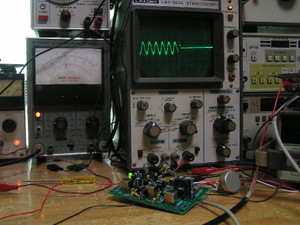

MAX295のOSC電波ノイズを SP端で確認してみた。 音量調整のVRは外してあるので、MAX295から信号が来る要因はコールド側から廻り込んでいるだけだ。 OSC電波がTA7252の1番ピンパターンに飛び込んでいる可能性も否定できない。

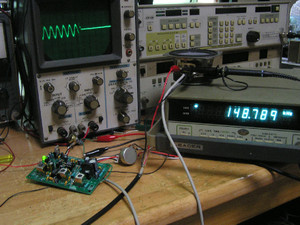

C=220PFで通電中なので、周波数カウンターで確認するとOSC周波数はおよそ150kHzである。1/50がLPFがコーナー周波数であるからして3kHzが理論コーナー周波数になる。

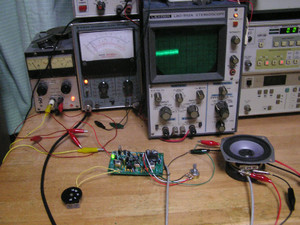

下写真のように、そこそこの値で確認できた。

先のblogに上げてあるが 4kHz入力時はガツンと降下している。

、、とMAX295起因のモノからは逃げ切れていない。

*****************************

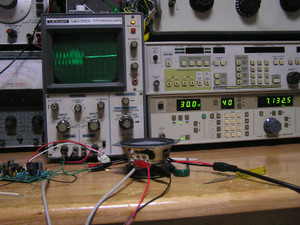

続いてR53を実装し RF AMP の作動を確認した。

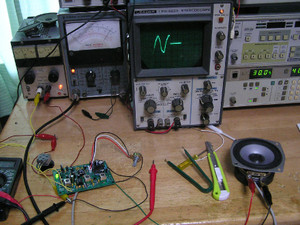

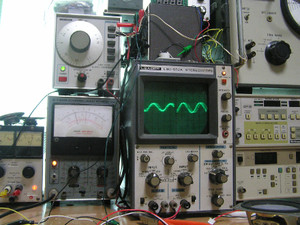

60Hzで帰還発振していた。 R53を外すと止まる。

RF AMP作動で同相による発振になった。 FCZ コイルのシールドケースを指で触れると発振が強くなった。top が一番強い。

これはAF IC TA7252を型番変更すれば 支障なくなるのか?

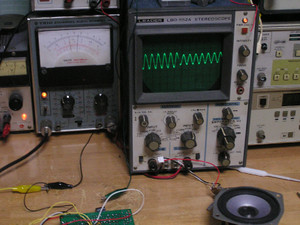

⇒ お~、オイラがRF回路を間違えていた。裏面から実装した。

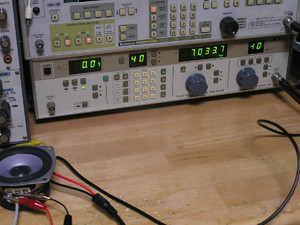

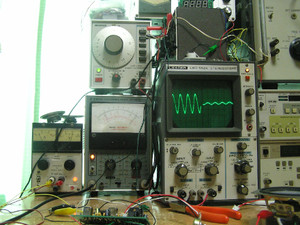

◇ssg(無変調)のこの信号強さで ビート音が確認できた。 値は -10 dBuV。

感度は良好、、ようやくCYTECさんの感度に近づいた。

*******************

まとめ: 回路を間違えていた。 修正したら感度は上のようになった。

:上記内容を受けて訂正版を興す。

AF部のVRを絞ってのSP端でのVTVM値は0.4mV程度。

***************

最近のコメント