DFKさんのweb shopはすでにclosedしています。(2015年にclosedだった記憶)

中国産部材に比べて高価だとメールにて攻撃されたので closedしています。至って普通価格でリリースされていたのですが、製造コストを理解できない方からの大攻撃だったようです。

中国産の超再生式トランジスタキットは2011年~2017年では市場に出てないですけどね。

大手企業を中心に「技術力=タダ」と捉える風潮が日本に根付いているので、エンジニアは使い捨てにされています。 その現場を多数見てきましたし、それをオイラも経験もしています。

超再生のプロト基板を興しましたので、興味のある方はお寄りください。

********************************

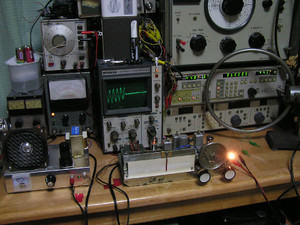

先日、真空管式FMチューナー も治したので、

FMつながりで トランジスタ式のチューナーキットにTRYです。

オイラが知る限り、FM帯のチューナーキットはこの会社しか現行販売していないです。

①スーパー式モノラルチューナーキット DBR-601

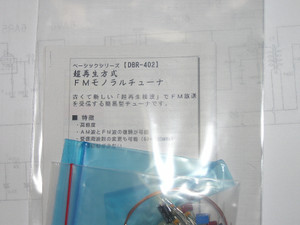

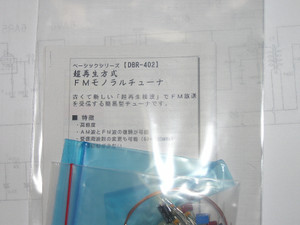

②超再生式チューナーキット DBR-402

上の2キットとも入手してみました。(ベーシックシリーズ> ラジオ系)

「有るようで無いのが超再生式キット」なので、

面白いキットをリリースされており、オイラは感謝しています。

DFKさんに承諾いただきましたので、UP致します。

ラジオ工作は、奥が深いのでただ半田鏝を握るだけの方には不向きだと想います。

実装のノウハウは体得するしかない世界ですので、 ラジオを自作で100台つくる頃になんとなく会得しはじめるものです。真空管ラジオを70台ほど造りましたが、まだ駆け出しの範疇だと想います。

web情報だけを眺めて、ラジオ工作にTRYする意志のない方は、そのskillのままで今後も

傍観者でお願いします。(ラジオパーツの値上がりが衰えるのを望みます)

★いままで、各種キット取説内容のUPを致したことはありませんし、

今後もそのつもりはありません。

回路等の著作権は製造販社に属しますので、その旨 皆々様ご理解くださいませ。

AMラジオ造りを卒業された方は、FM帯にTRYしてみてください。

★昔、フォアーランド電子さんが、27Mhz帯のトランシーバキットを学校教材として

販売されていたのを覚えておいでの方も多いと思います。

オークッションでも往時のトランシーバーキットが稀に出されていますね。

**********************************

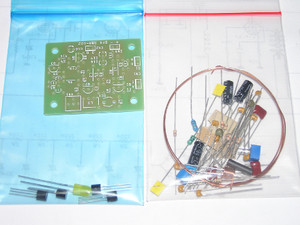

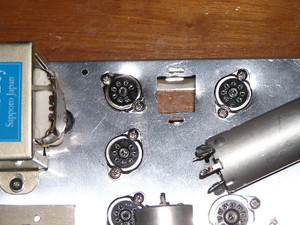

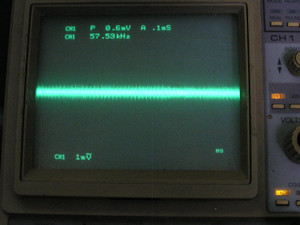

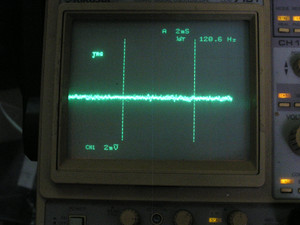

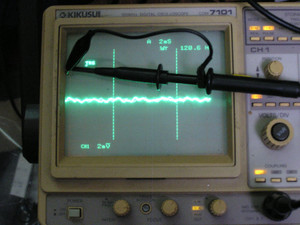

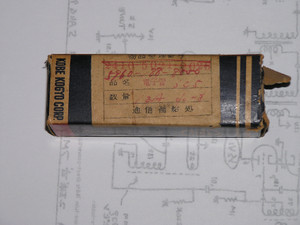

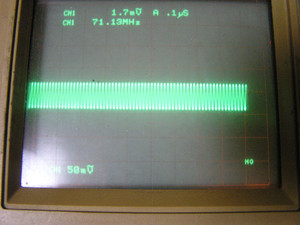

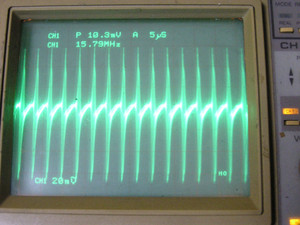

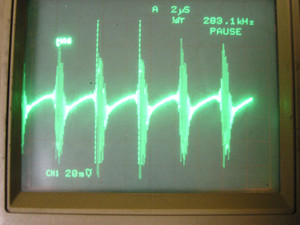

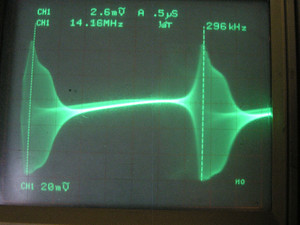

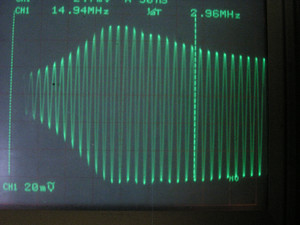

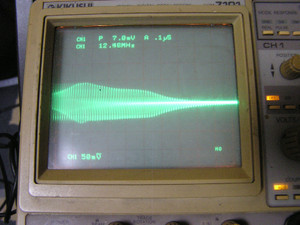

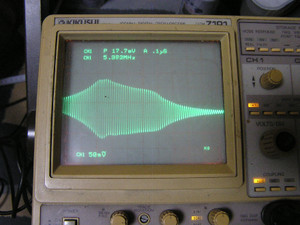

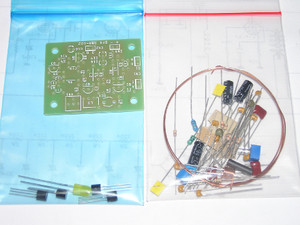

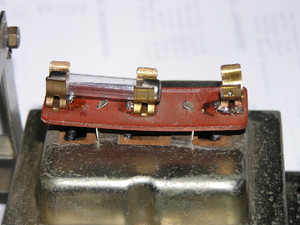

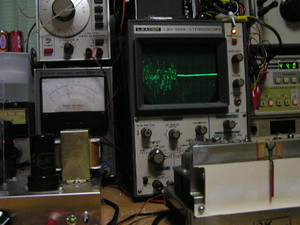

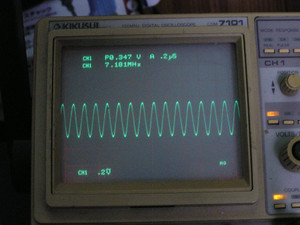

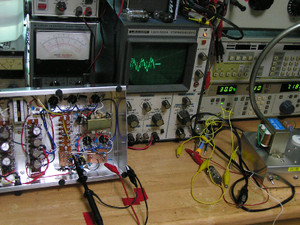

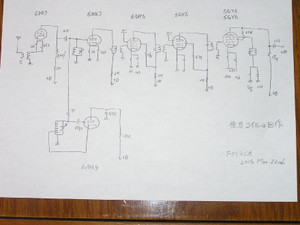

超再生式チューナーキット DBR-402です。

オイラの財布にも優しい価格になっています。

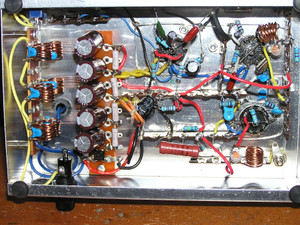

チューナーなので、AF部は自前で揃える必要があります。

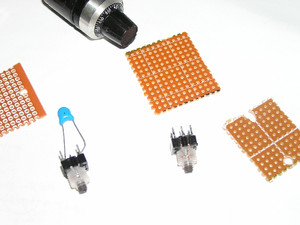

DBシリーズから揃えてもOKですし、自前で穴明き基板で組んでもOKです。

超再生の解説はweb上に多々上がっているので、そちらに譲る。

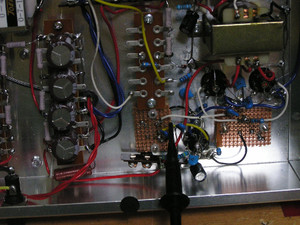

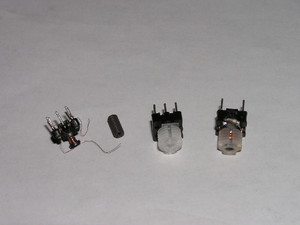

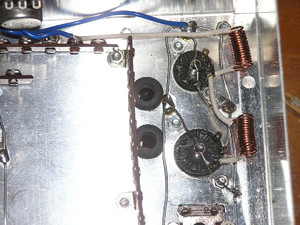

上の写真のように、部品点数が少ないので

ささっと組み立てられそうです。

半田は「昔ながらの半田」を薦めます。

鉛フリータイプは半田性が劣るので、できれば昔の半田を使ってください。

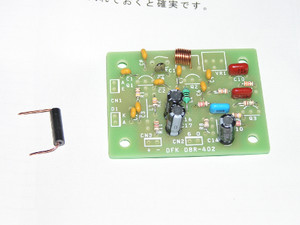

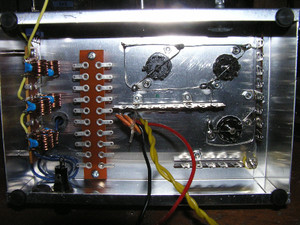

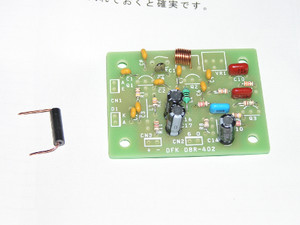

★回路を理解するためには、

信号が流れる順に部品を取り付けていくのがgoodです。

★半導体は熱に弱いので、後回しにします。

★回路L1は、脚を少し磨いて皮膜を剥がしてから、基板に載せた方が楽だと思います。

(線材がやや太いので、熱で皮膜が融ける前に銅パターンが負けそう)

他バンド用の部品も入ってました。

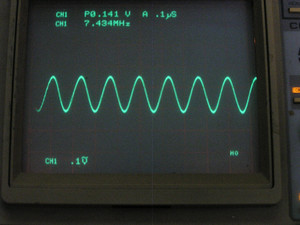

このキットを50MhzのAMに使うと面白そうですね。

一昨年? 50Mhzの超再生式3石トランジスタキット基板(完成品)がyahooで

そこそこの数売られてましたけど、手に入れた方は 今も使っておられます?

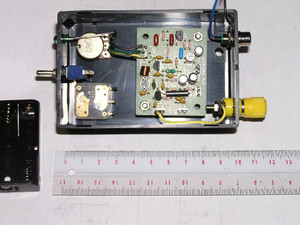

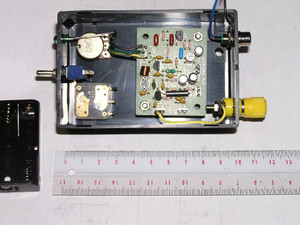

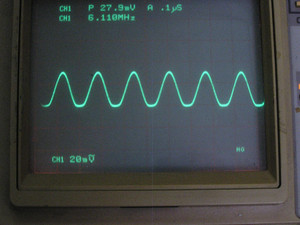

★バリコンを使って可変Freqにするので、 自前でVRやバリコンを揃えます。

もともとのトリマー位置にもピンを立てておきます。

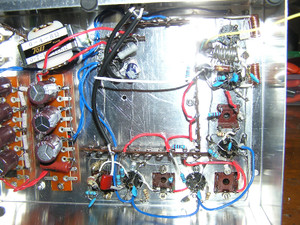

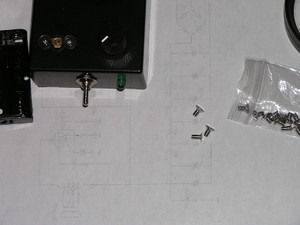

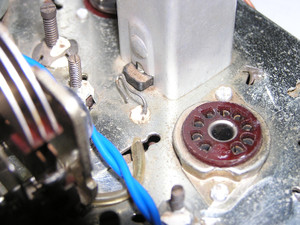

ワンワンの床屋に行った帰り道、綿半ホームセンターに寄ってみたら

丁度良い大きさの樹脂ケースがあった。即、購入した。

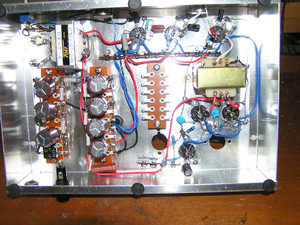

戻ってきてからケースに入れてみた。LEDはいつもの緑色にしてみた。

LEDのグランド側はVRのグランド側と半田付け。

バリコンはFM専用のもの。VRはBカーブの50KΩ。

続きます。

TOP PAGE

最近のコメント