2018年2月15日に公開済み。

計測点についてはNHK出版から公開されているので、転記はNG.

著作権事項なので測定箇所を公開しているweb siteがあれば訴えられたら100%敗訴する。 実測強度は著作権効力が及ばないので公開OK. (オツムが悪いと著作権理解できないので注意)

*************************

ラジオ感度はMIXERの発振強度に依存する。必ず確認する項目だ。

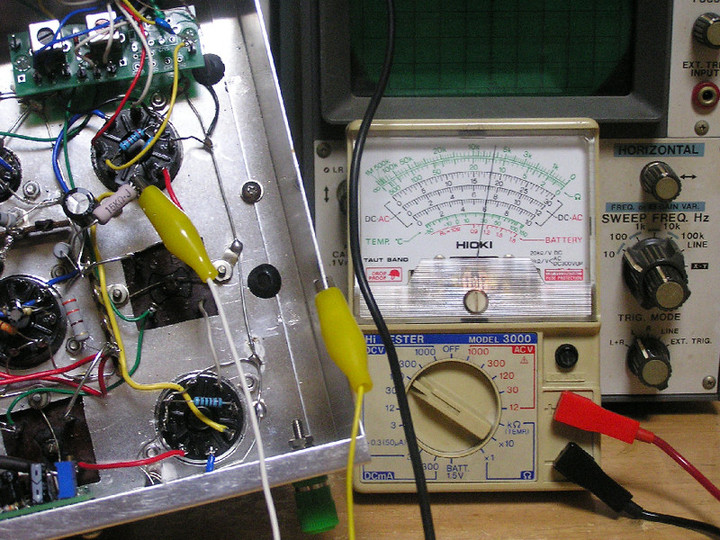

挙動がやや奇怪しい状態の自作ラジオ。(OSC-220)

1,OSC強度確認をした。 妙に強い。う~ん。

2,次に6SA7のSG電圧を確認する。

72V前後と 平常値。 SG電圧を掛けすぎないこともノウハウのひとつ。 オイラは80V前後にしている。

3,

上記1と2の結果から、OSCコイルのタップ点が従来品よりグリッド側に近く局発が強すぎる状態だと判明。恐らく2ターン違うと想う。発振強にて回り込んでいたことが判明した。バンド幅が取れなかった要因はここにあった。

4、

OSCコイルを交換した。

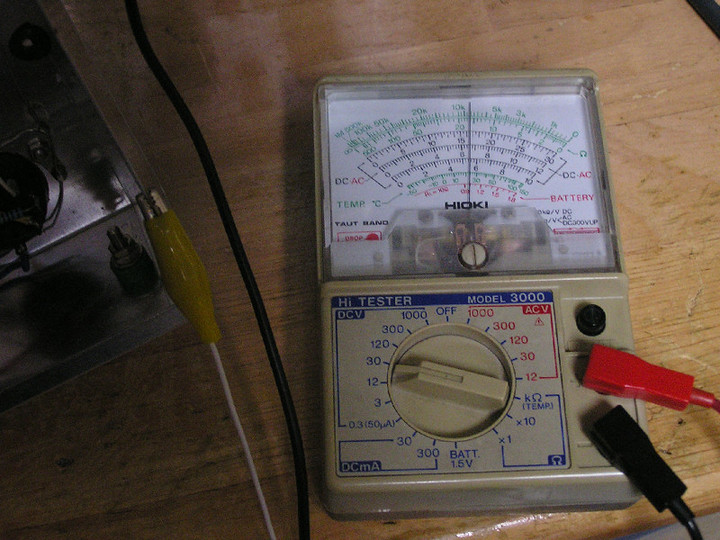

OSC強度の目安はこの位の値。計測点はこのNHK出版物に記載あり。

NHKの教科書を読んだ方が良い。 WEB上にあるラジオ製作の基礎情報はほぼ教科書に記述がある。

有名なwebによればosc具合を「デジタルテスターで計測できる」とあるが間抜け状態。 デジタルタイプではRF成分を検出してしまい、数値が頓珍漢になってる。実測せずに机上で空想している記述だ。

先人達は発振強度と感度の関連について述べている。

多数実測していくと「このテスターレンジで指針がここらが平均」になっている。 osc強度過多だと感度過多に傾くので ラジオ全体の受信感度で適正量を決めていく。

mixer(乗算回路)では注入量(osc量)が増えるとIF出力が増える傾向がある。 これはギルバートセルタイプでも数式で公開されていない。

5,テストループで飛ばしてトラッキング中。 この後、バーアンテナコイルをを固定する。

ほぼ完了してきた。

******************************************

1950年では 高周波信号の同期性についての考察が多数あったが、1980年以降はそれについての知見が公開されていない。 ロストテクノロジーの分野らしい。